紹介患者さんの治療。

主訴は、

右上犬歯の違和感と疼痛

である。

なぜこのような用語が出てくるか?といえば、患者さんは実は同じ医療従事者の方(看護師さん)であった。

紹介元の先生からは、眼窩下孔にGutta Percha Pointが飛んでいる患者さんです、と言われた。

はっきり言ってそんなことが歯科治療であり得るだろうか?と不思議な気持ちを禁じ得ない状態で初診を迎えた。

この歯科治療歴は以下だ。

元々、長年通っている歯科医院があったのだが(10年間通院)、#6のクラウンが外れた時にApicoectomyをしないといけないと言われたという。

そこで、そこの歯科医院の院長の息子が2023.11にApicoectomyをしたという。

が、だ。

ここから2週間、痛みが取れずに点滴をされる羽目になったという。

(当歯科医院に来られたときには、歯茎を押さえると痛いという。)

そして、その治療を行なった歯科医院からは2回開けているから無理、と言われたそうだ。(←何の事か私には意味が???である。)

その後、不信を抱き某所に転院するが、そこでは、

眼窩下孔から出ている神経に近いので抜歯が相当である

と言われたそうだ。

まるっきり意味がわからない。

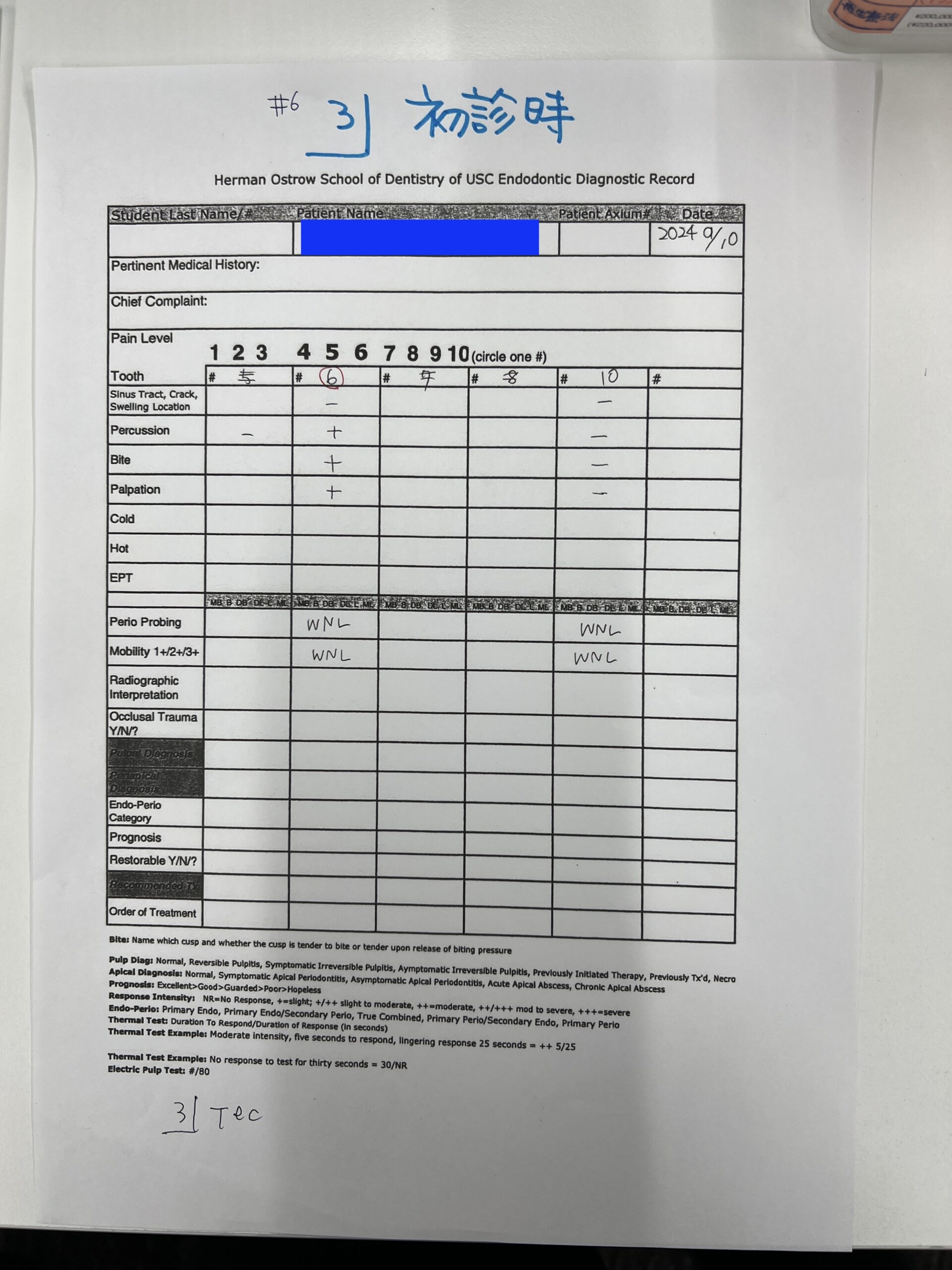

歯内療法学的検査(2024.9.10)

打診痛、圧痛、咬合痛がある。

Gutta Percha Pointが周囲の歯牙にある。

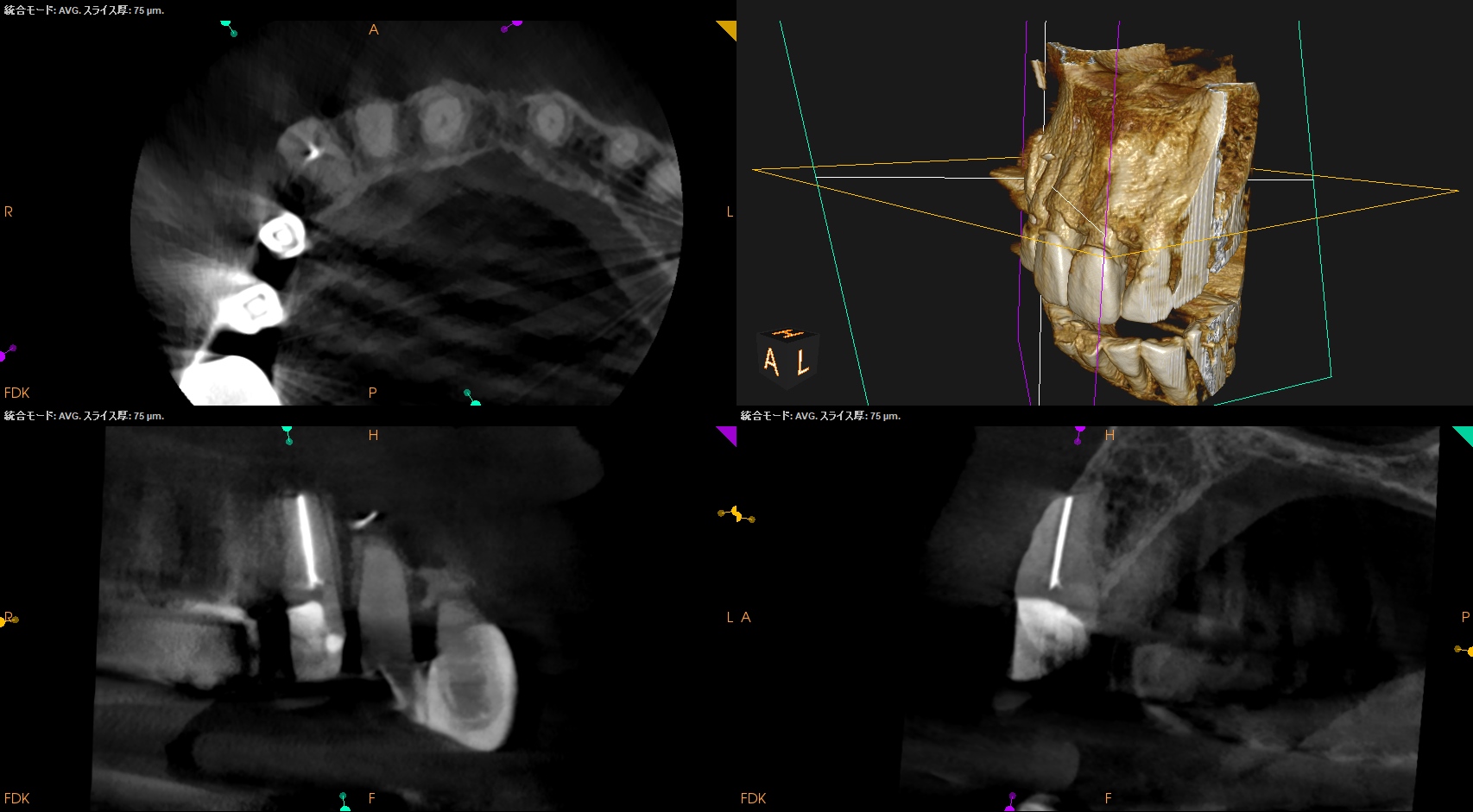

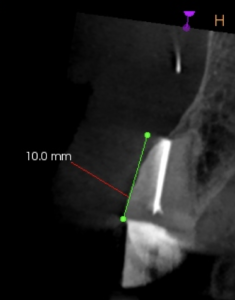

確かに根尖の遥か先にGutta Percha Pointがある。

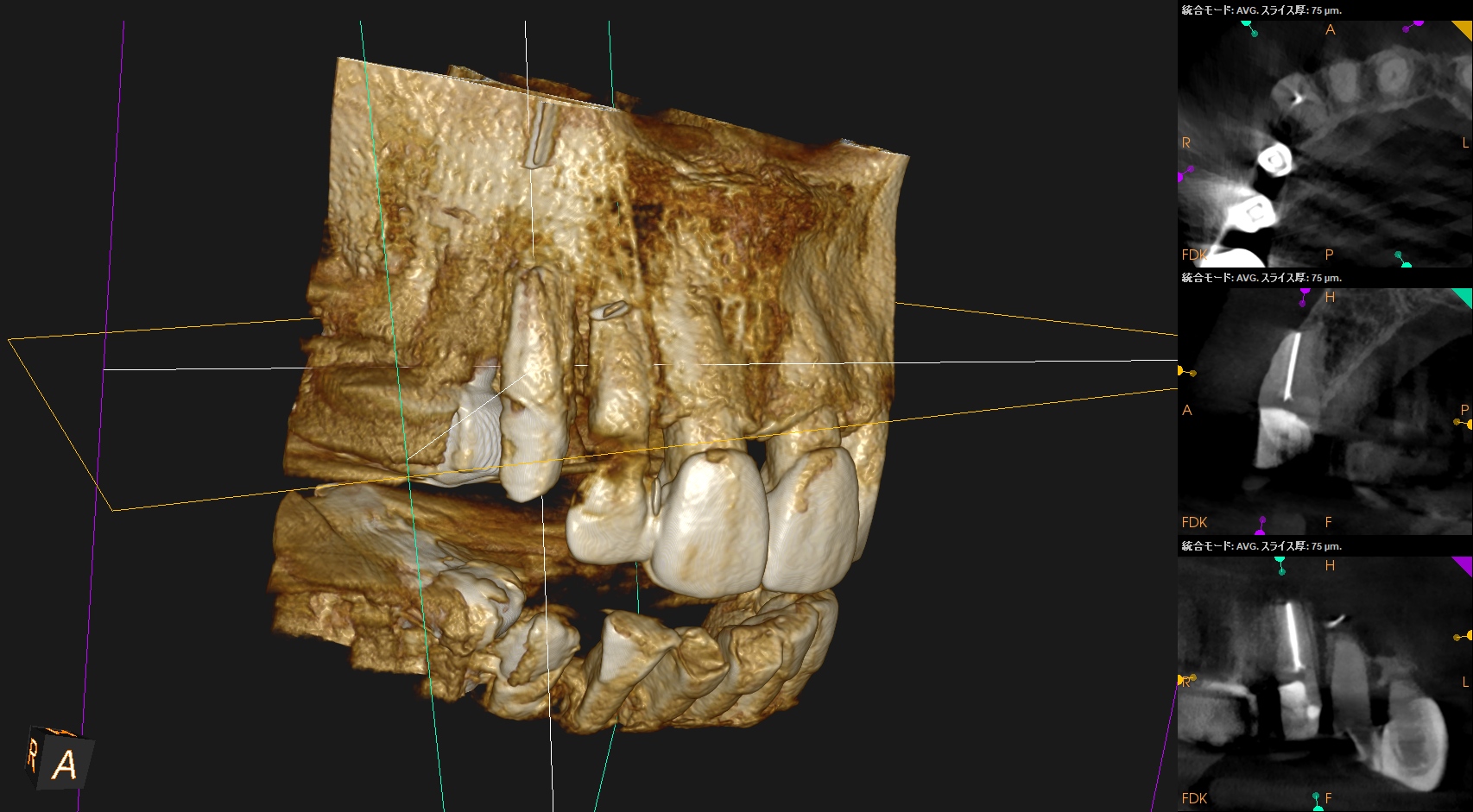

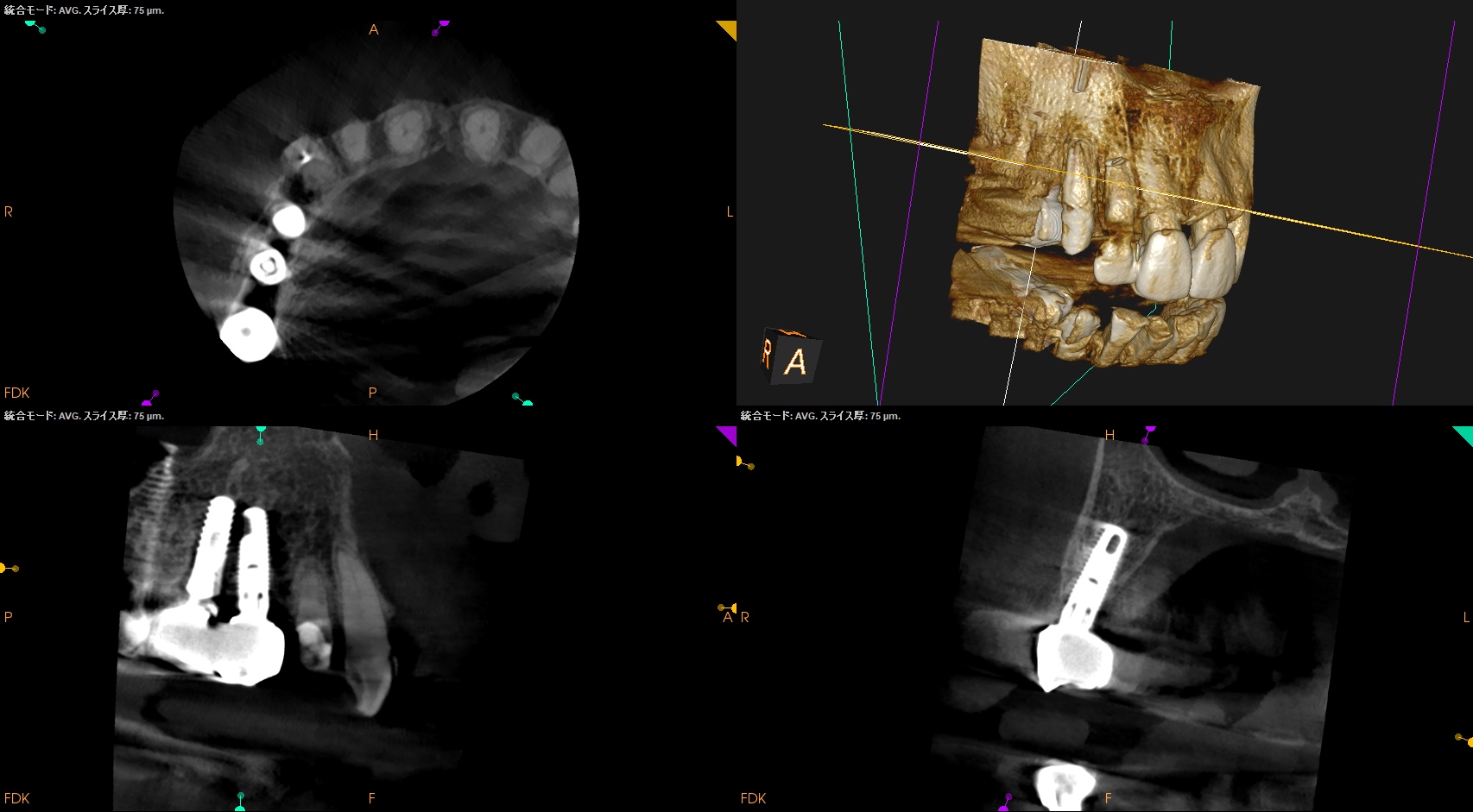

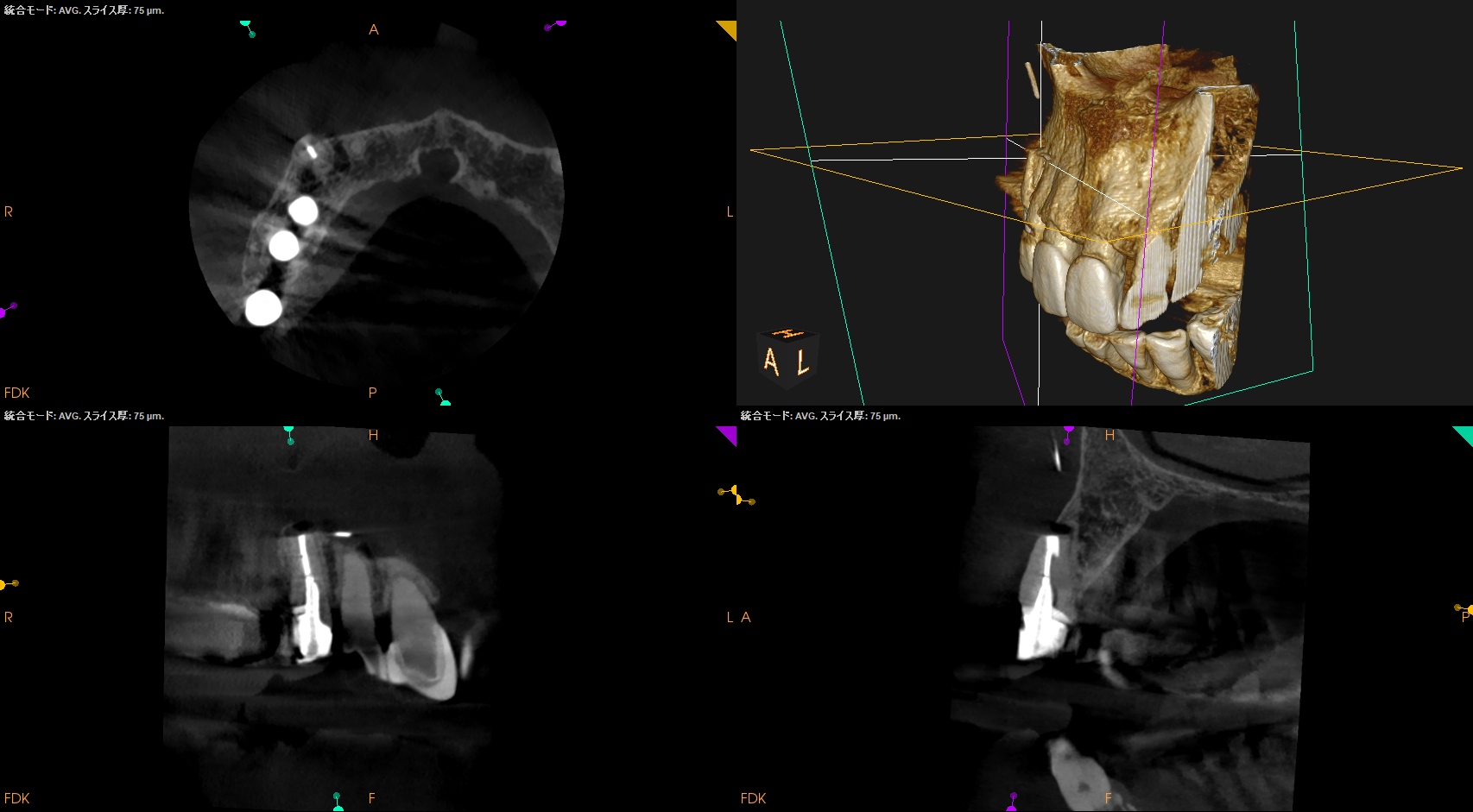

反対側もCBCT撮影した。

この左右の違いがわかるだろうか?

これがこの方の治療の過去の履歴に関わってくる可能性が高い。

そう。

前医(紹介歯科医師ではない)はApicoectomyをしているのだが、歯根を半分切断したようだ。そして、逆根管形成・逆根管充填もなされていない。

悪いところを俺は取ったんだ、何が問題あるんだ!という態度からは正しい歯科医療は生まれないだろう。

このタイプの臨床家の心にあるのは、

根尖“病巣”

という思想である。

根の先の病気が悪いんだ、

そこに感染源があるんだ、

だからそこを取らなければならないんだ

という思想に取り憑かれているとこのような治療結果になるのだろうか?

それ以前に、

Apicoectomyは、“素人”がやれるほど簡単な歯科医療なのだろうか?

と私は思う。

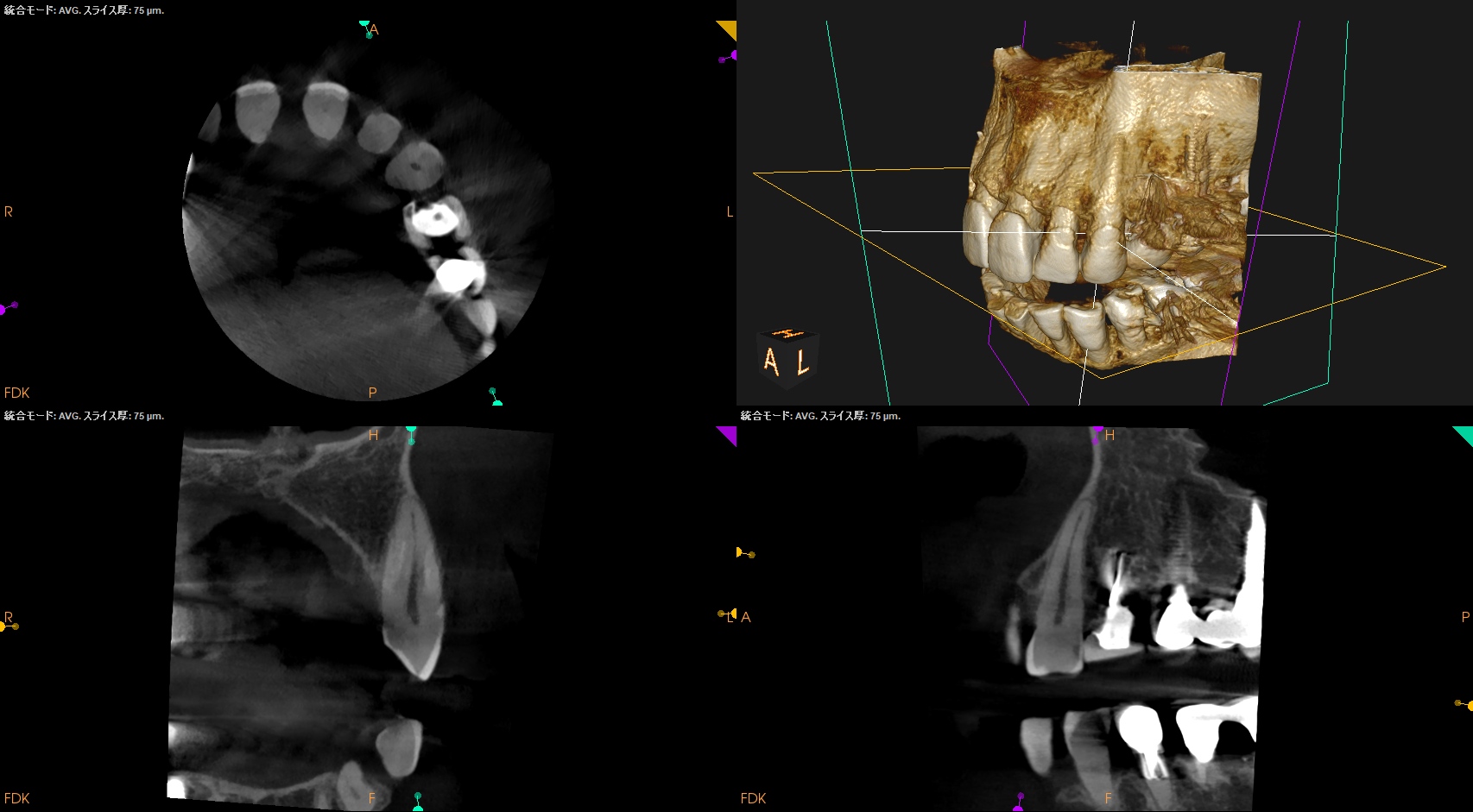

さておき、CBCTに戻ろう。

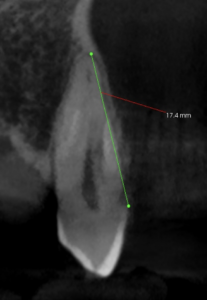

#11はCEJからApexまでが17.5mmだ。に対して、#6は10mmである。

このことから施術医は既に7.5mmの歯根を切断していることがわかる。

そして、

逆根管形成も、逆根管充填もなされていない。

これでは大きく細菌が侵入してくるし、成功率も低いことが文献で示されている。

Christiansen 2009 Randomized clinical trial of root-end resection followed by root-end filling with mineral trioxide aggregate or smoothing of the orthograde gutta-percha root filling–1-year follow-up

Gutta Percha Pointに細菌封鎖性はないのだ。

なのでシーラーの使用が必須になる。

が、この方にはそれは届かないだろう。

治療計画は、

水平に切断してRetroprep, Retrofillをする

だけでいい。

が、臨在歯がインプラントである。

そこも精査した。

#4

#5

歯槽骨の中にインプラント体が完全に入っている。

つまり、Flap開けて歯肉が下がってメタルが見えて…という案件はない可能性が高いのだろう。

ということは、パピラベースでも問題がないということがわかる。

歯内療法学的診断(2024.9.10)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Apicoectomy

ということで、別日に治療へ移行した。

☆この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#6 Apicoectomy(2024.11.1)

根尖部を見つけ、Flatにした。

その後、確かめるのだが

これでは、

2週間、痛みが取れずに点滴をされる羽目になった

のは致し方ないだろう。

逆根管形成し、逆根管充填した。

シーラーのみで逆根充できるようになったのでスピーディーになった。

PA, CBCTを撮影した。

問題ないだろう。

縫合して終了した。

次回は1年後である。

またその模様を報告したいが、もう一度言おう。