現在、4ヶ月に1回、最終週の金曜日に、

歯内療法イブニングセミナー

を行っている。

その開催趣旨は以下である。

日程は今年は以下だ。

次回の開催は

7/25(金)19:30〜21:00である。

参加希望の先生は

にメールをいただきたい。

Zoomで中継&録画するので遠方の先生も参加可能であるし、復習もできる。プレゼンのKeynote, PDFも差し上げている。

もちろん、うちに来たければいつでもどうぞ。

ということで、エンドに興味のある臨床家の方は誰でもお待ちしています。

ということで本日は、

1/31(金)19:30~21:00

と

4/2(金)19:30~21:00

に行われた、そのセミナーの内容を紹介しよう。

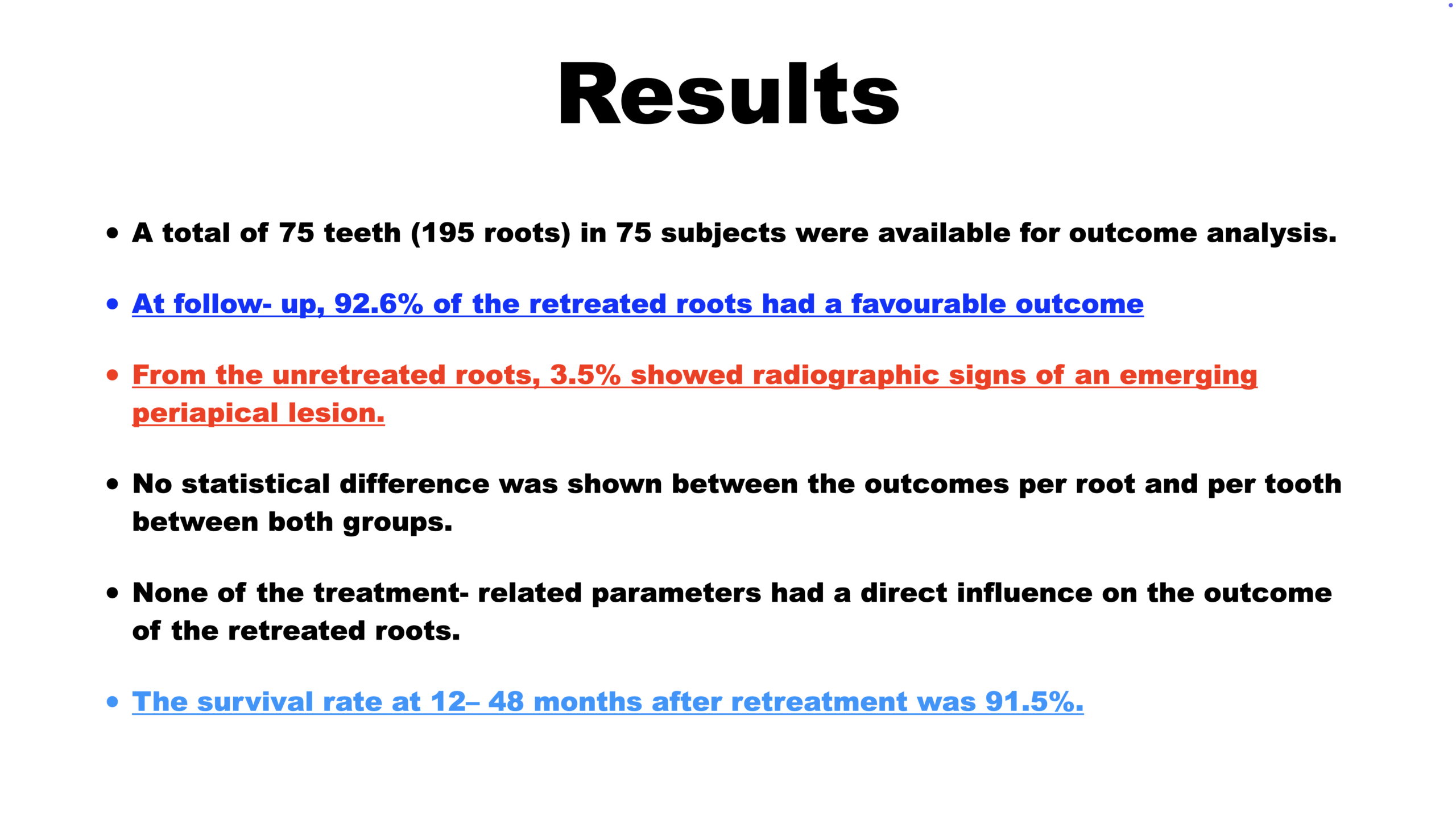

私にとっては正直、何を今更…というような文献だが、正式に調査しているものはなかった。

この結果が以下である。

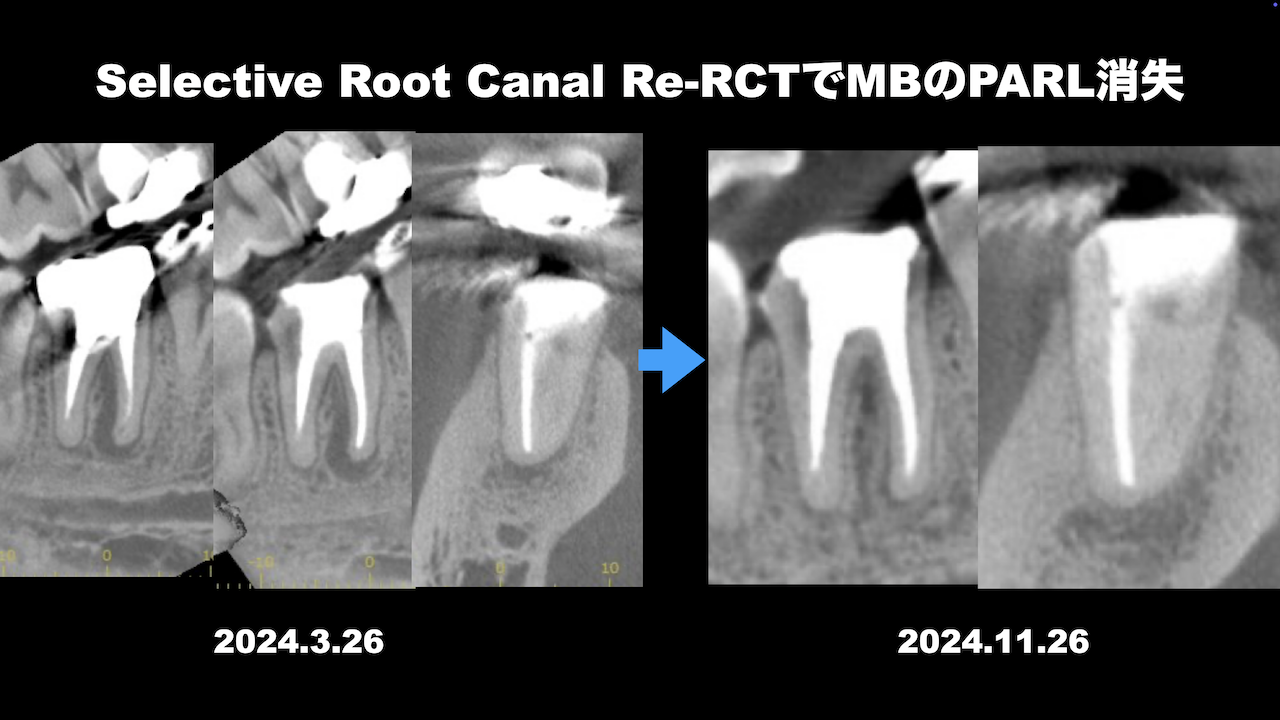

こうした臨床的事実が本当なのか?ケースを提示して説明した。

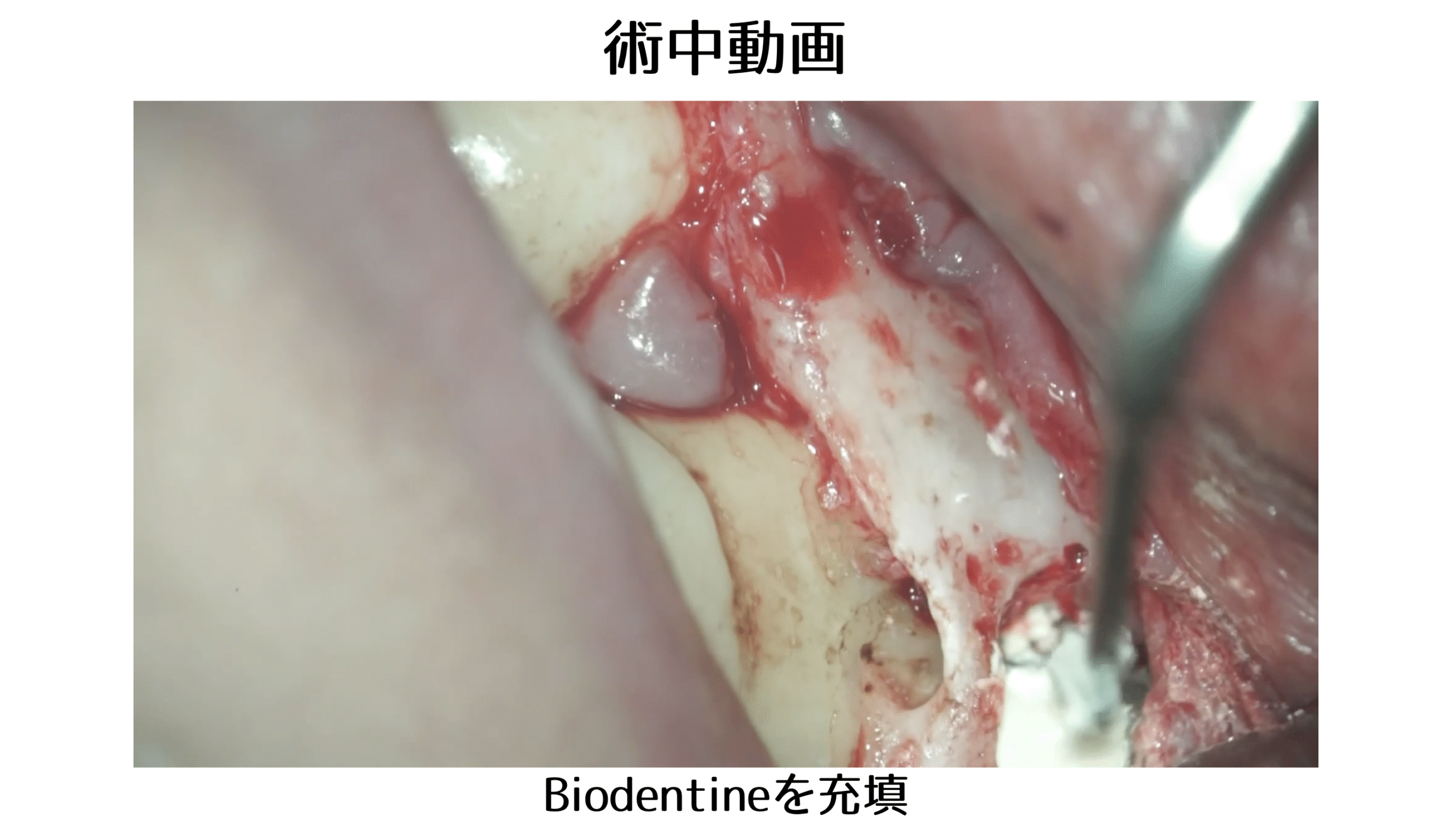

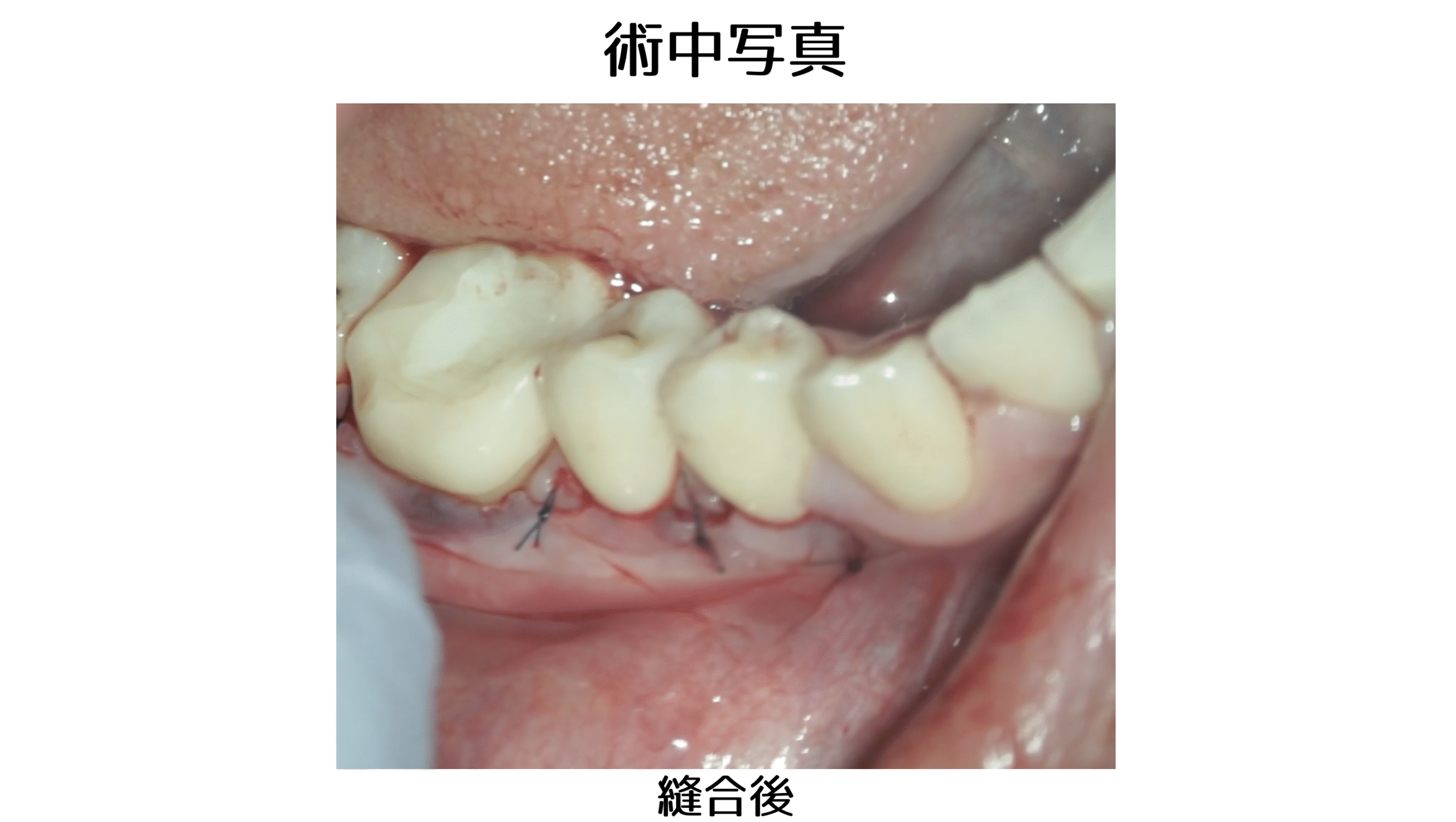

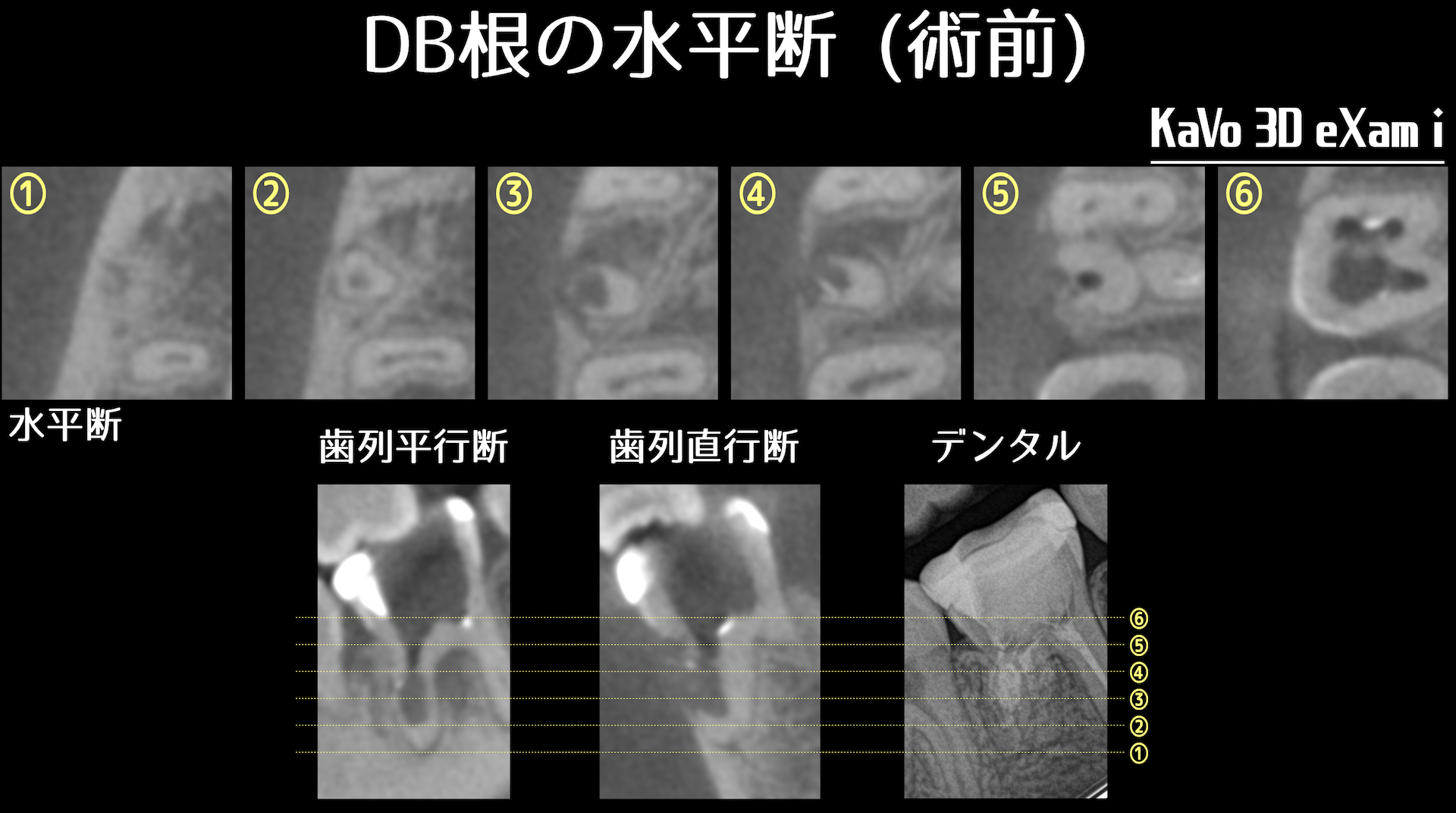

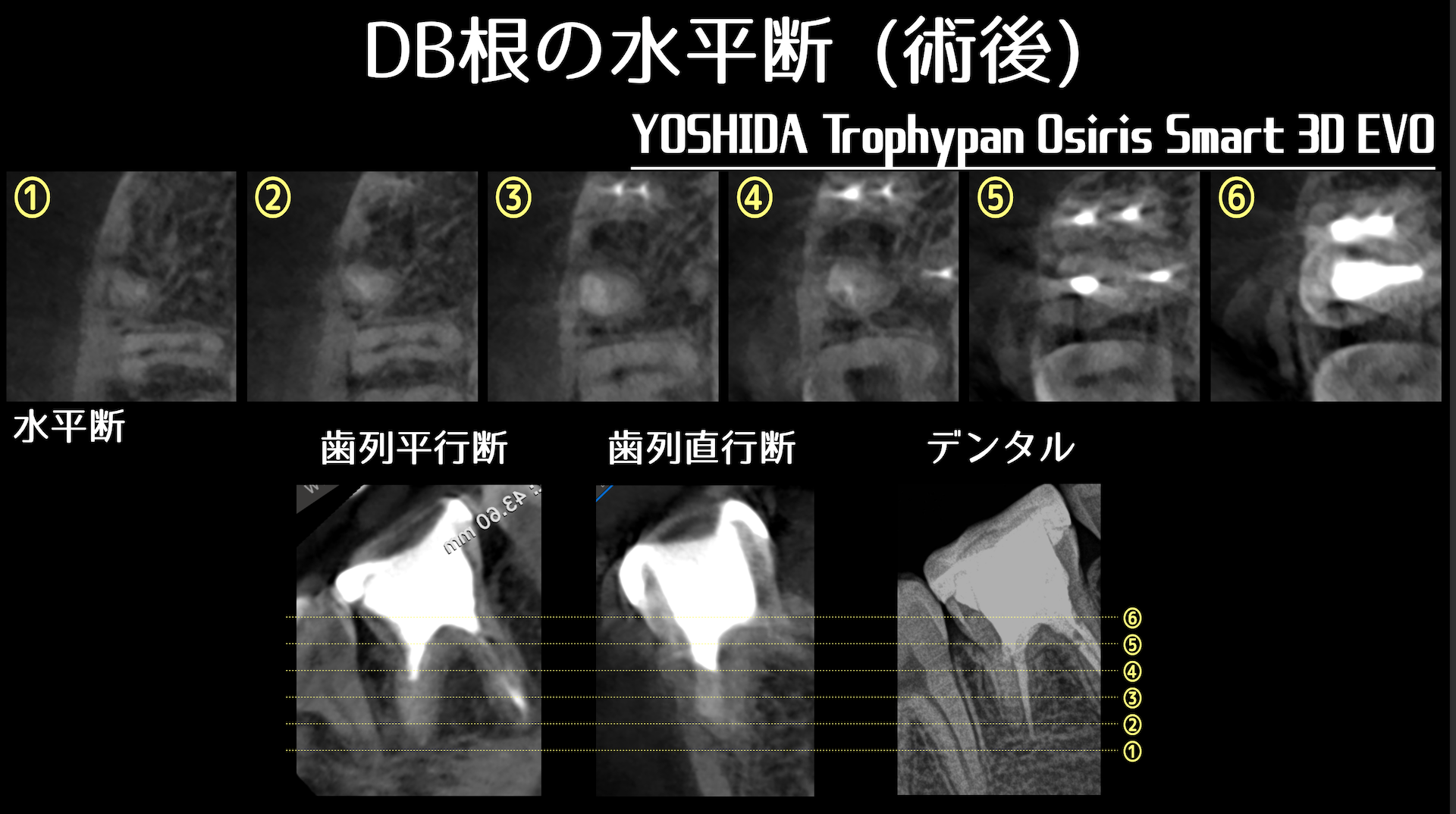

Sinus tractがある石灰化が亢進した歯牙の再根管治療(Selective Root Canal Re-treatment)〜#30 Re-RCT 1回法 8M recall

もう一本が、野間先生の発表で、

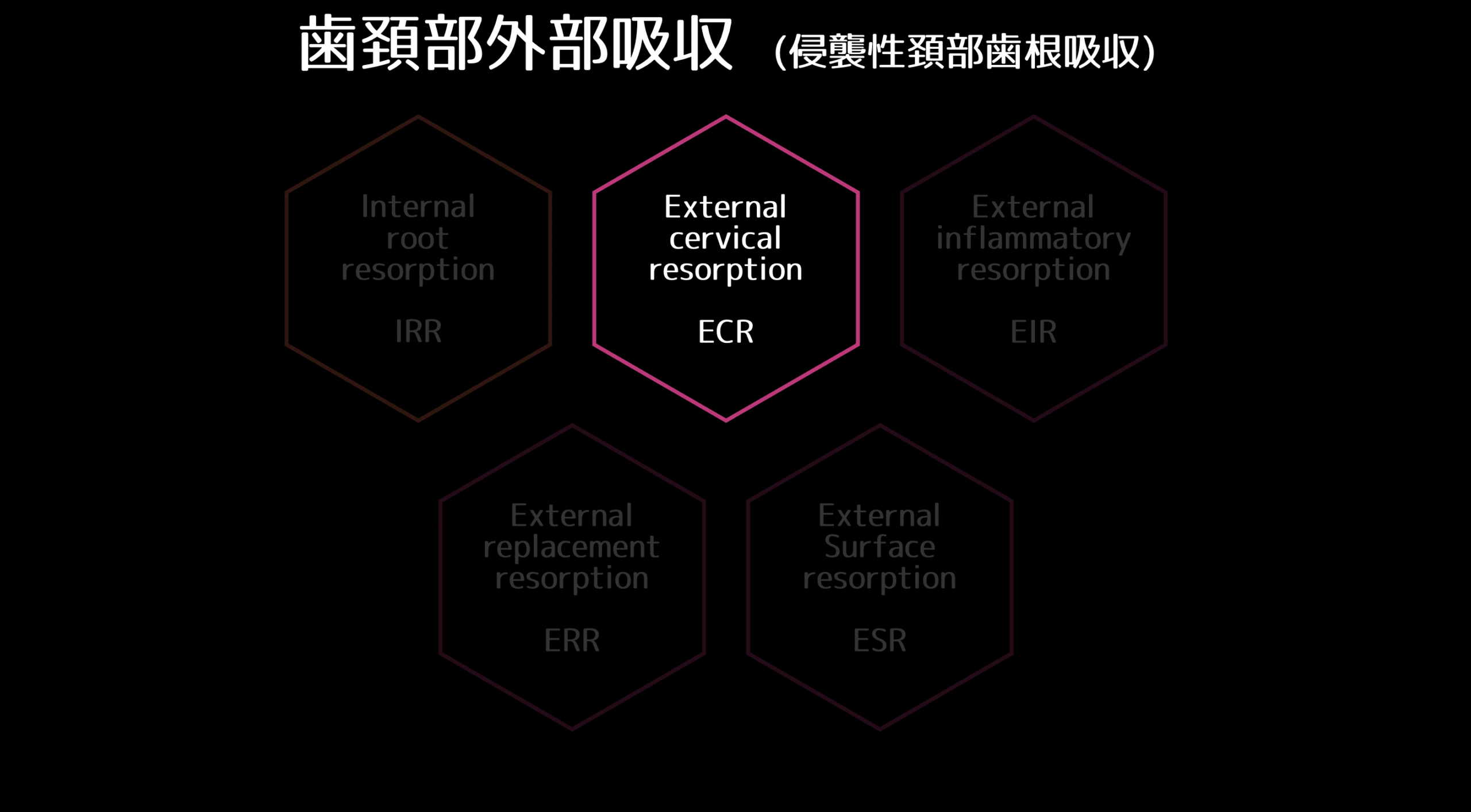

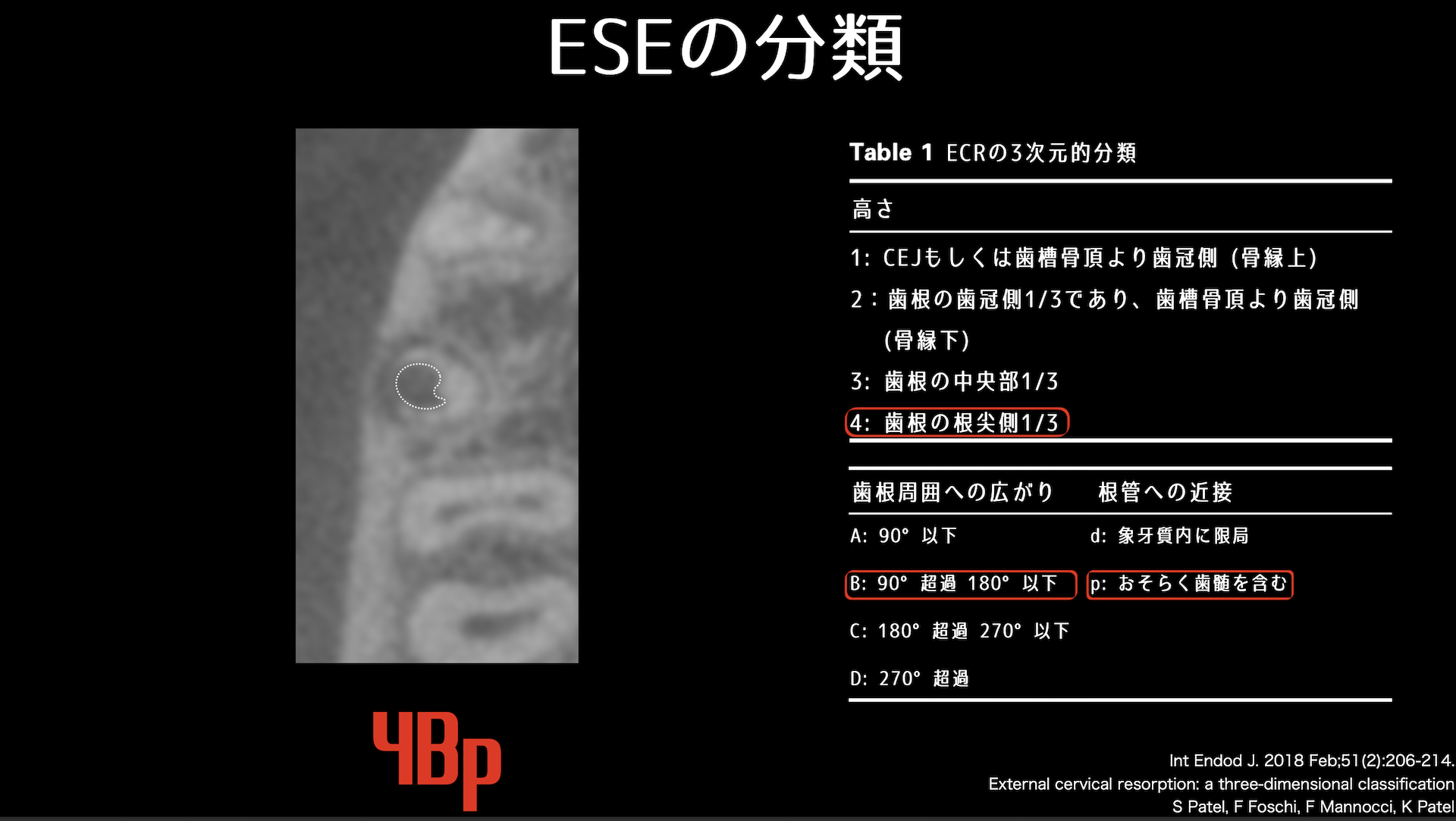

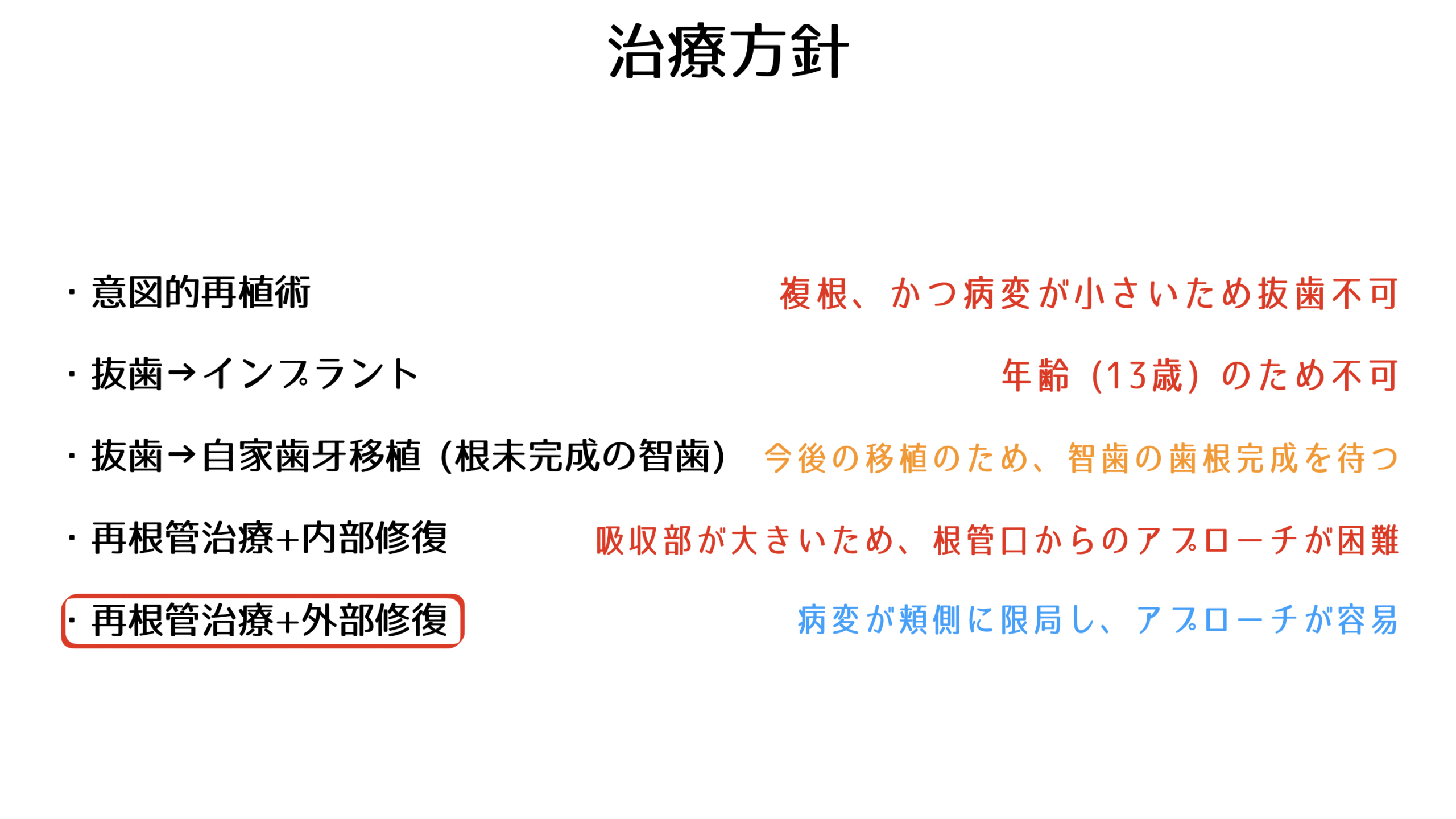

Patel 2023 ESE position statement on root resorption

を扱っている。

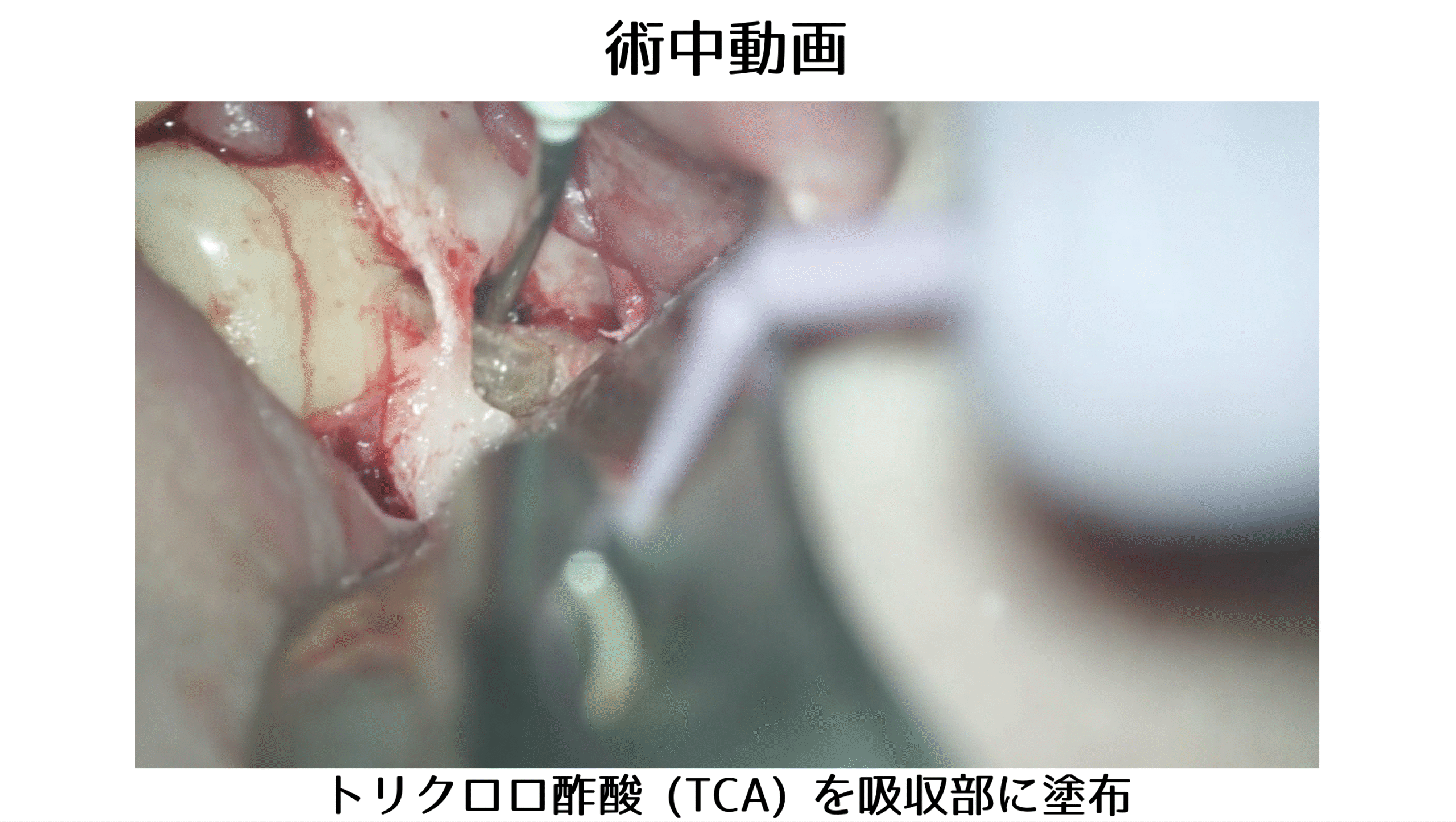

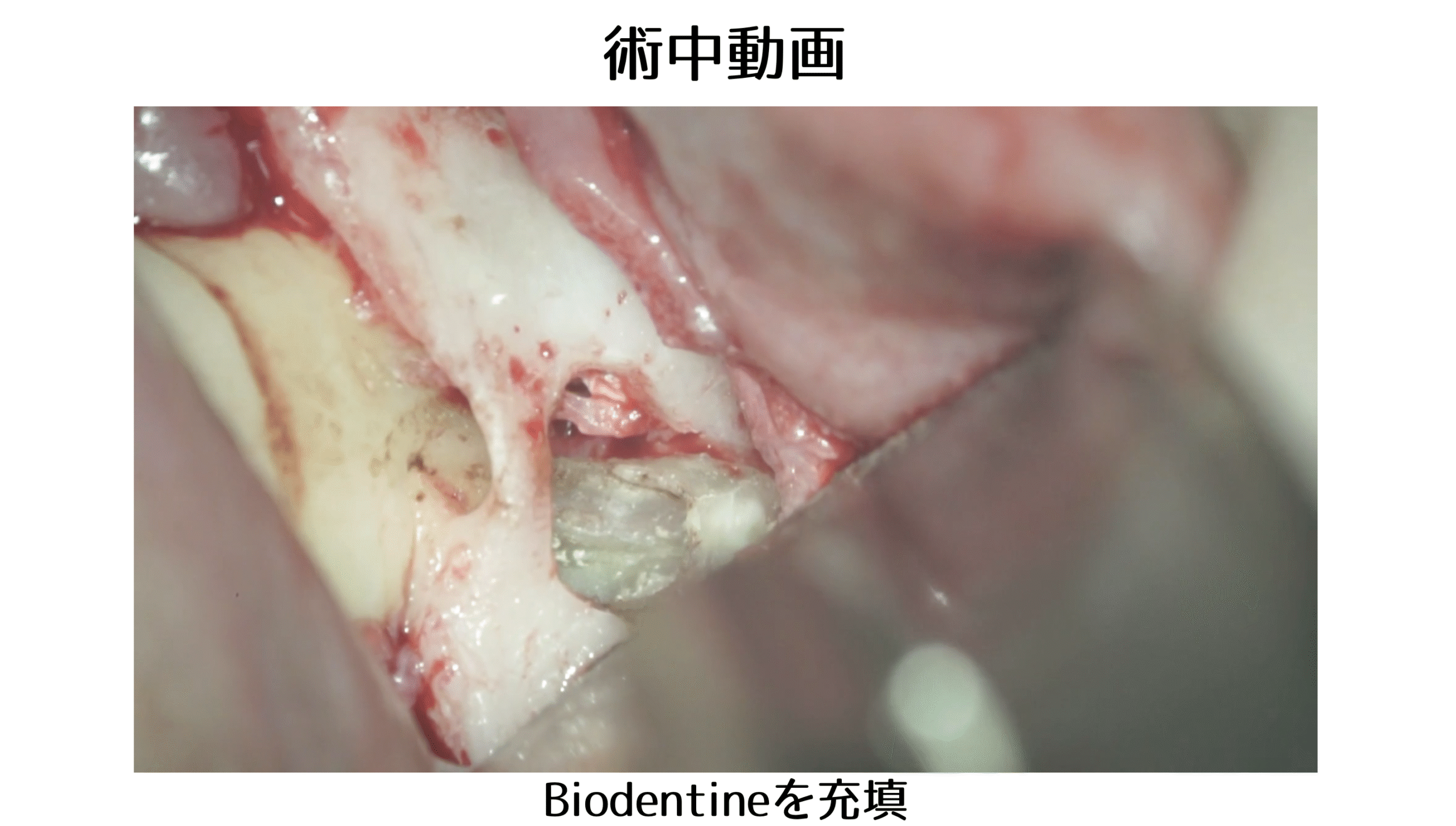

この文献を実際のケースをもとに解説している。

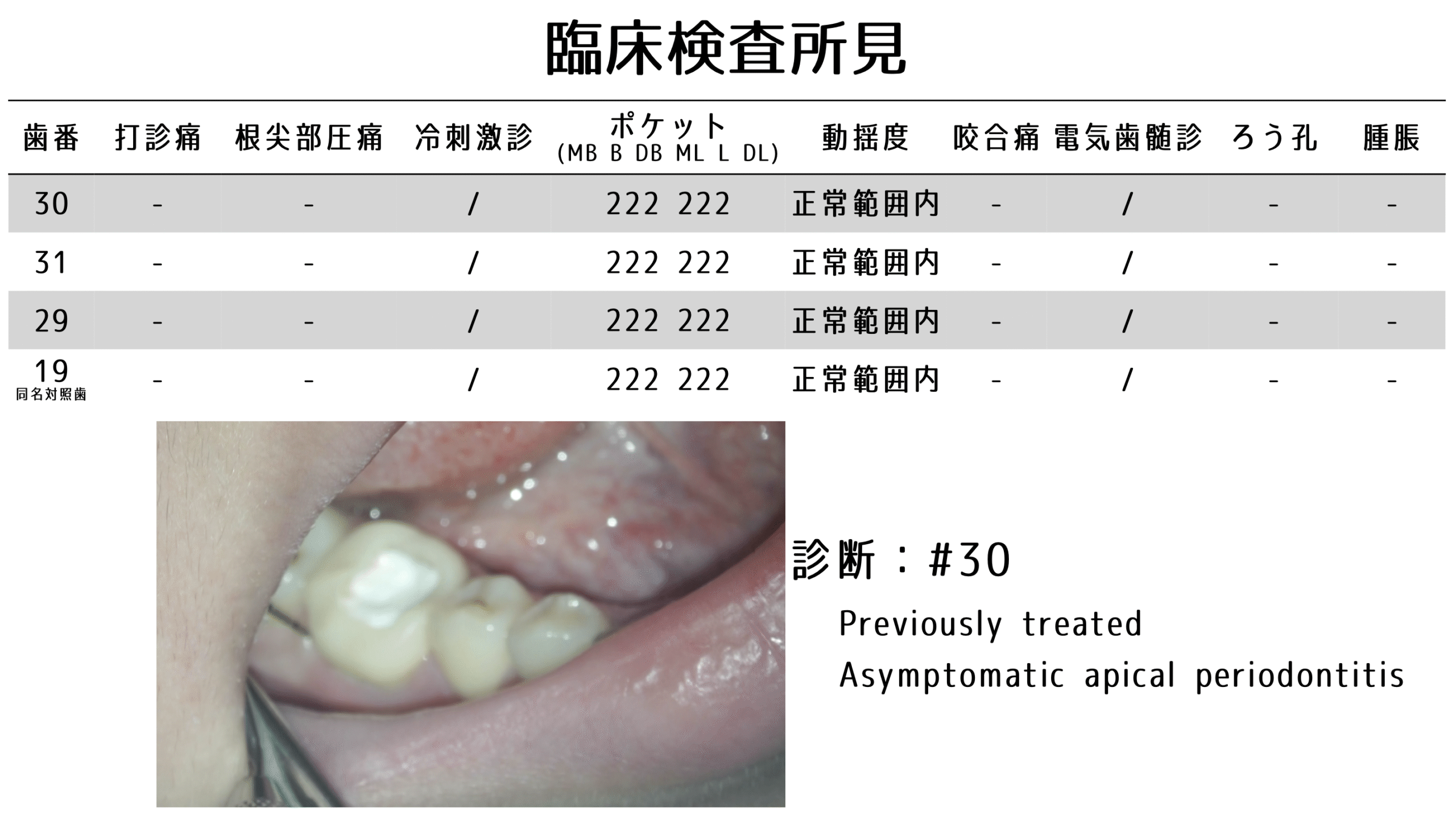

当時彼はうちの非常勤歯科医師で、以下のケースは当歯科医院で私がFacultyとしてアシストして彼が処置したものだ。

詳細はいつかこのHPのBlogでも改めて述べたいと思う。

問題は解決した。

先月もちなみに行われている。

内容は以下である。

私は、

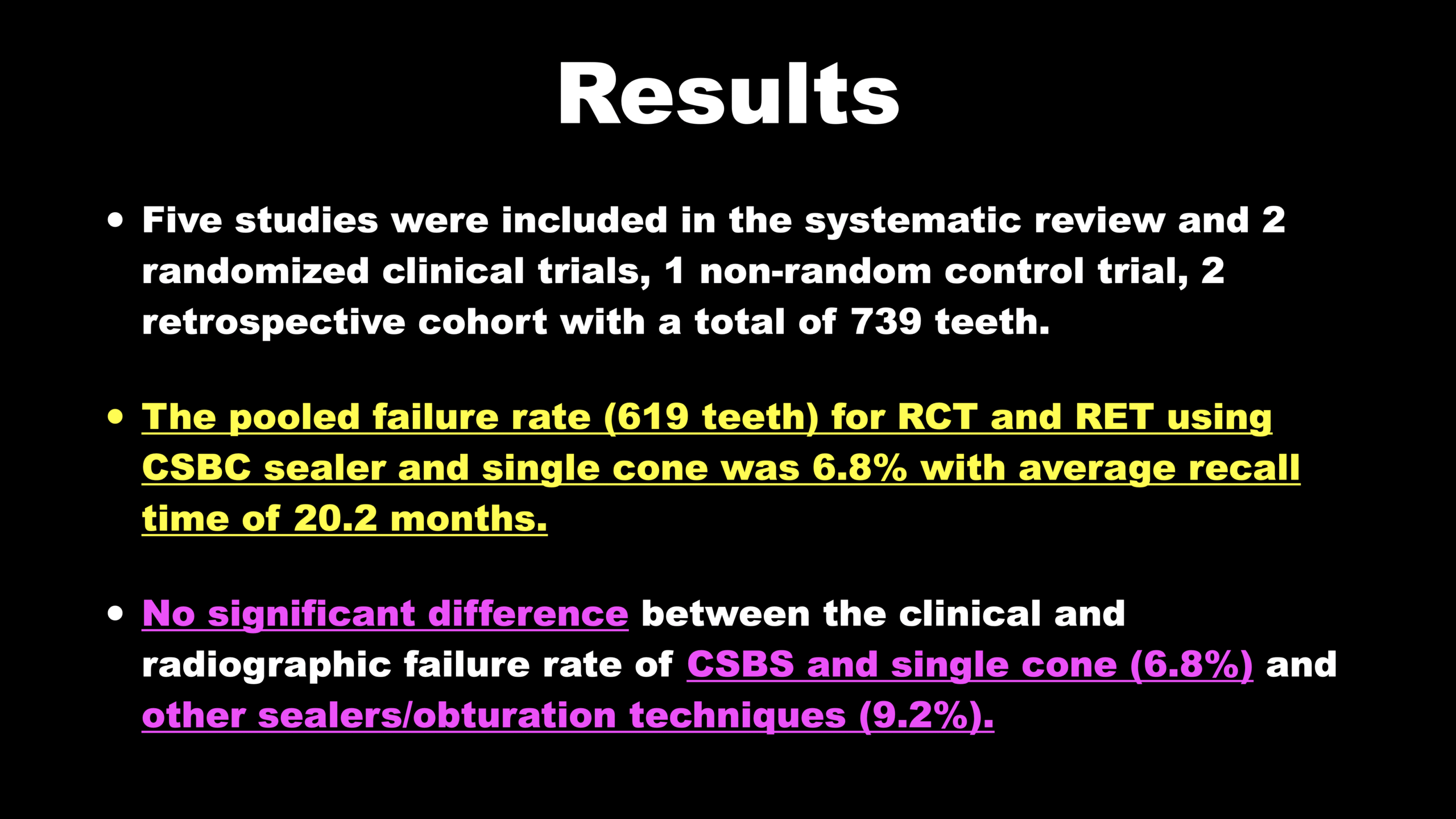

Sabeti 2024 Clinical and Radiographic Failure of Nonsurgical Endodontic Treatment and Retreatment Using Single-cone technique with Calcium Silicate-based Sealers/ A Systematic Review and Meta- Analysis.

を、

野間先生は、

Philpott 2019 Prevalence, predictive factors and clinical course of persistent pain associated with teeth displaying periapical healing following nonsurgical root canal treatment: a prospective study.

を、

発表し、それに関連するケースプレゼンを行った。

まず私のプレゼンから。

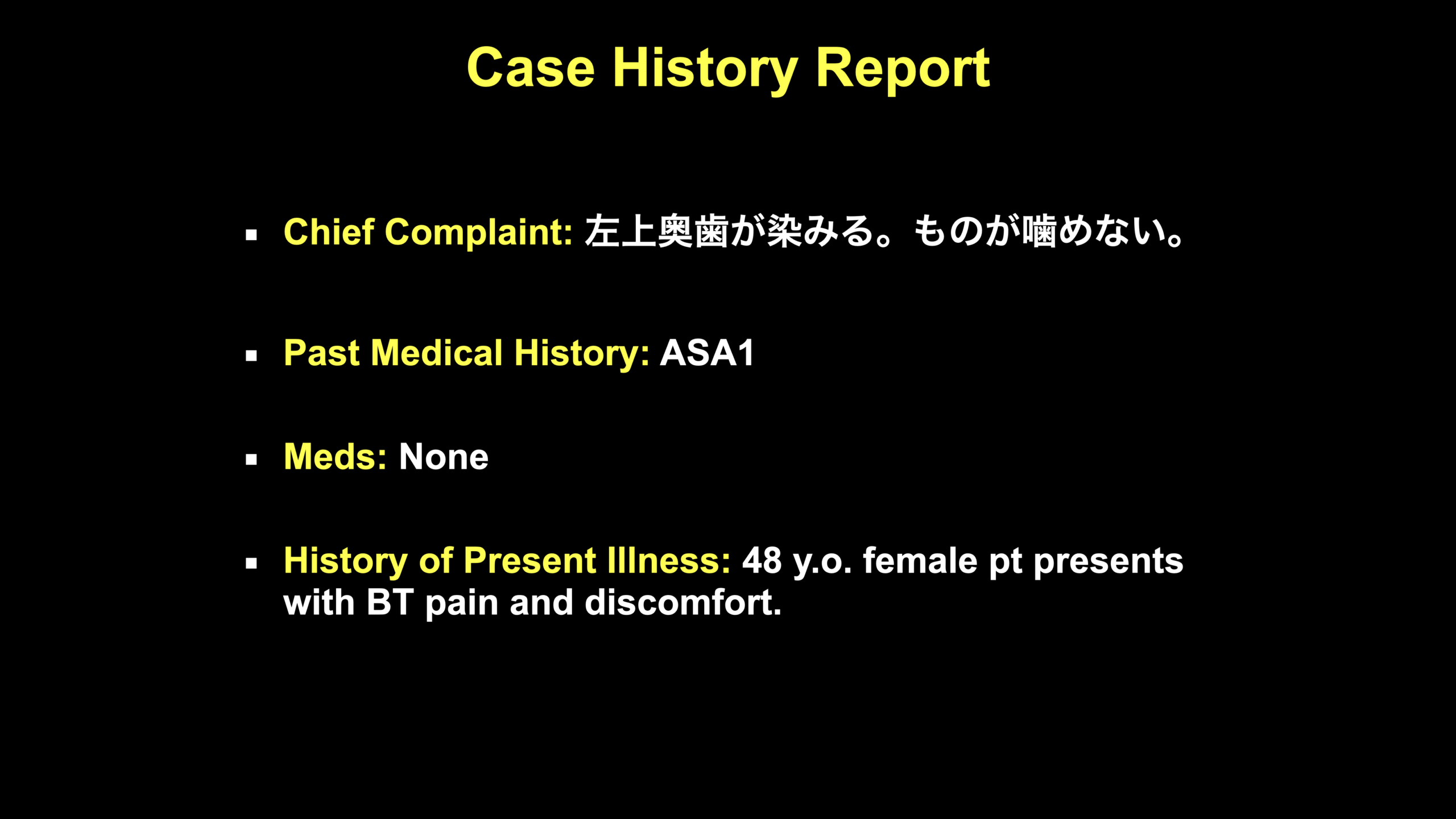

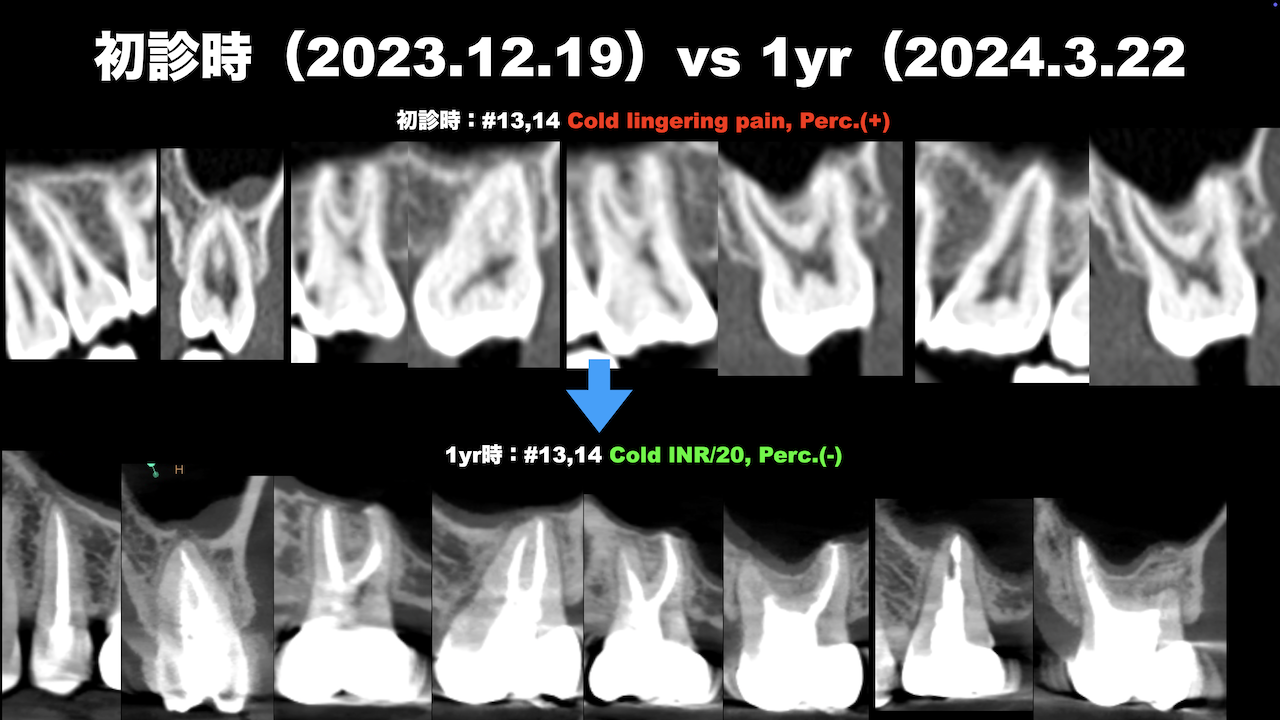

以下のような、何ということはないケースが以前あった。

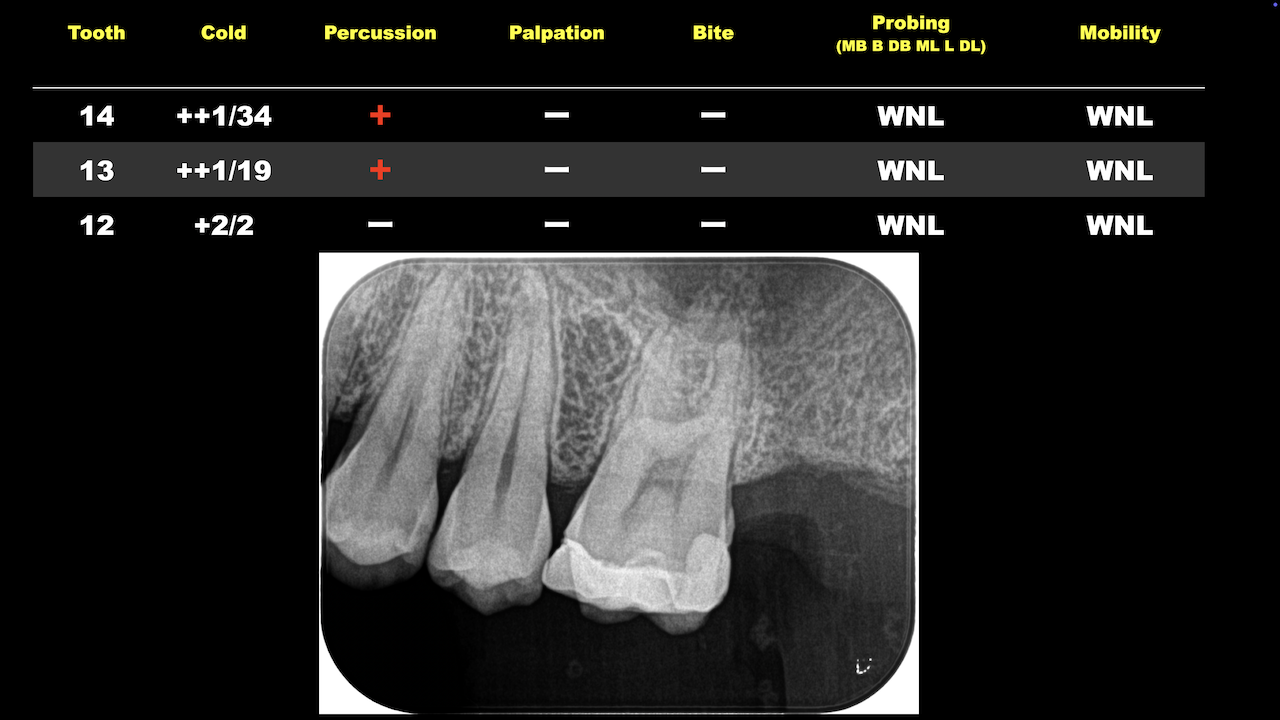

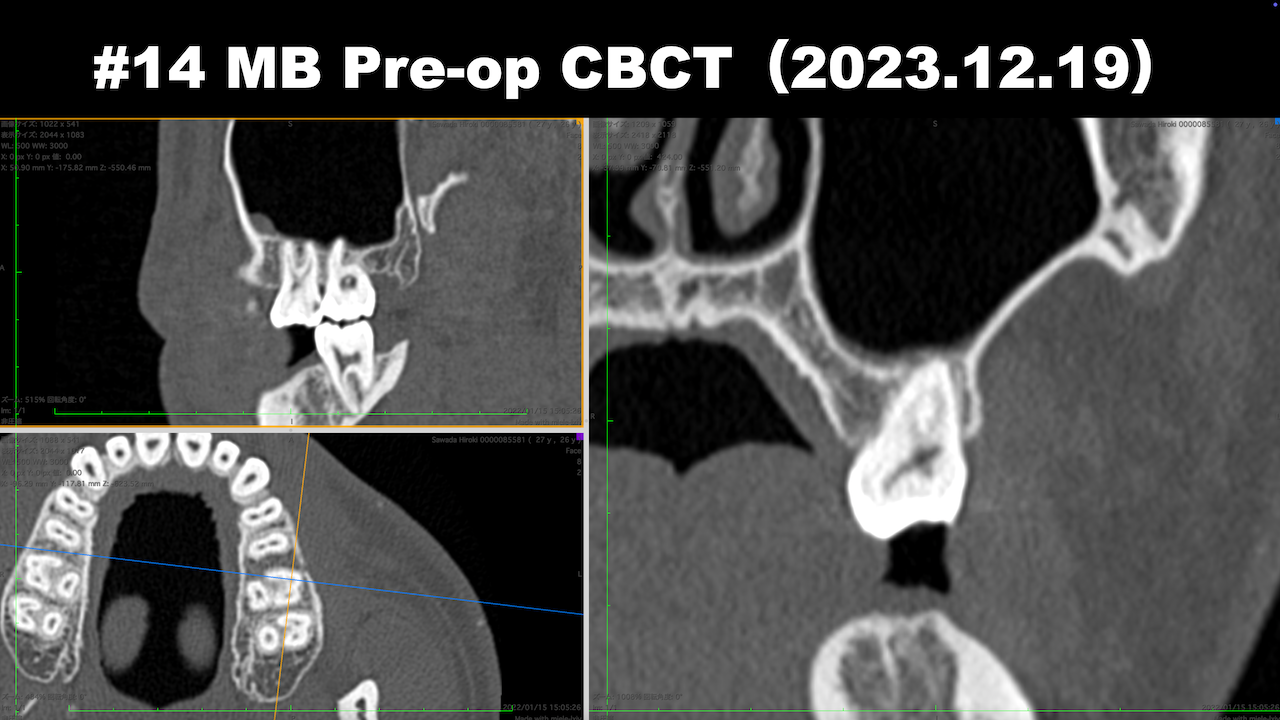

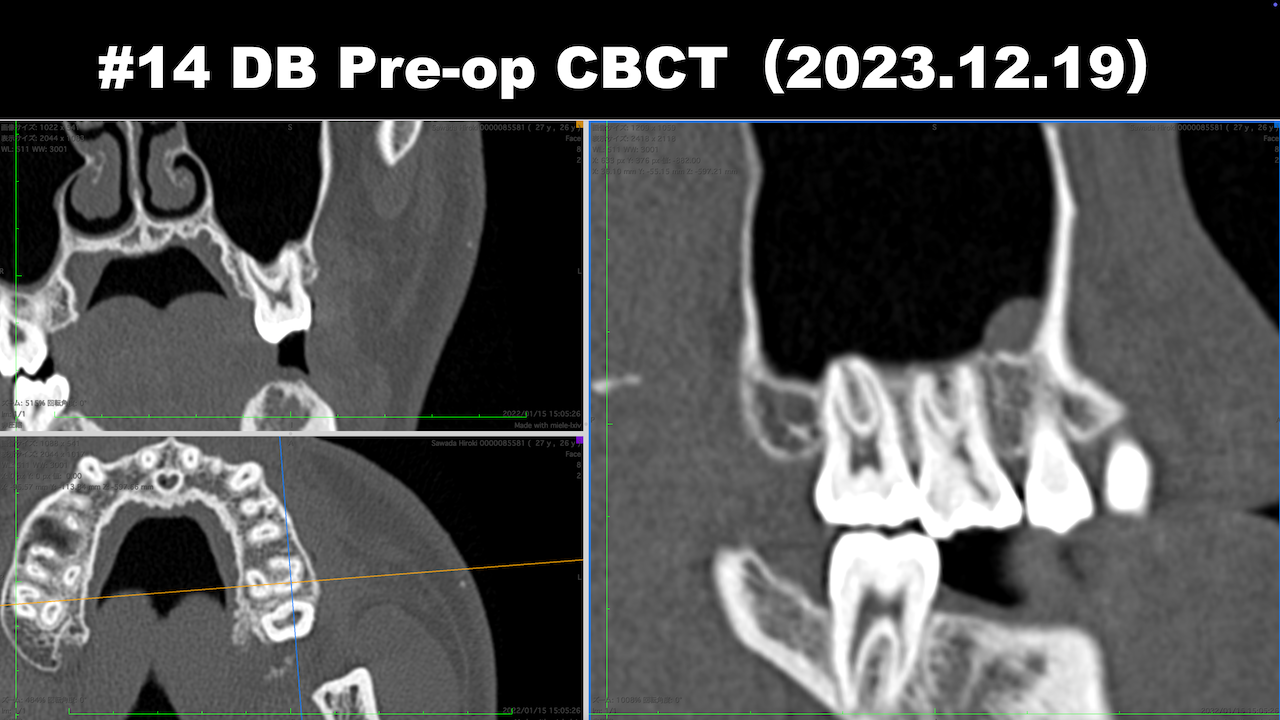

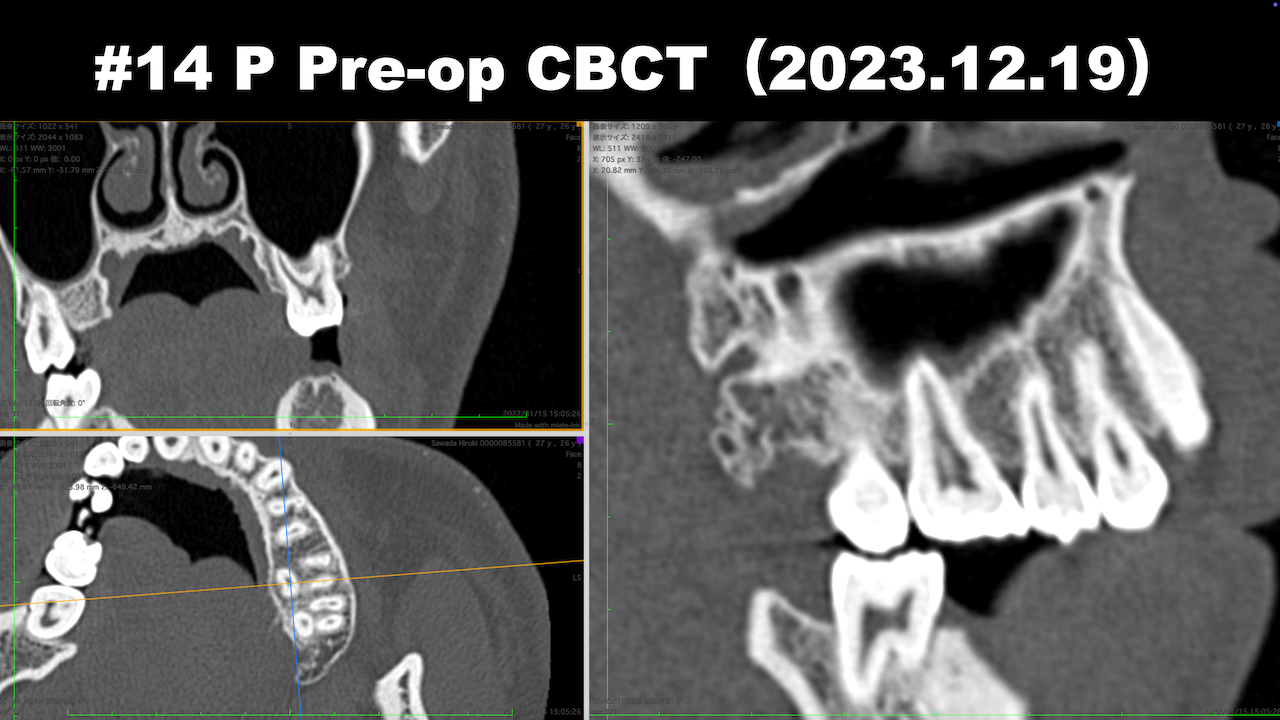

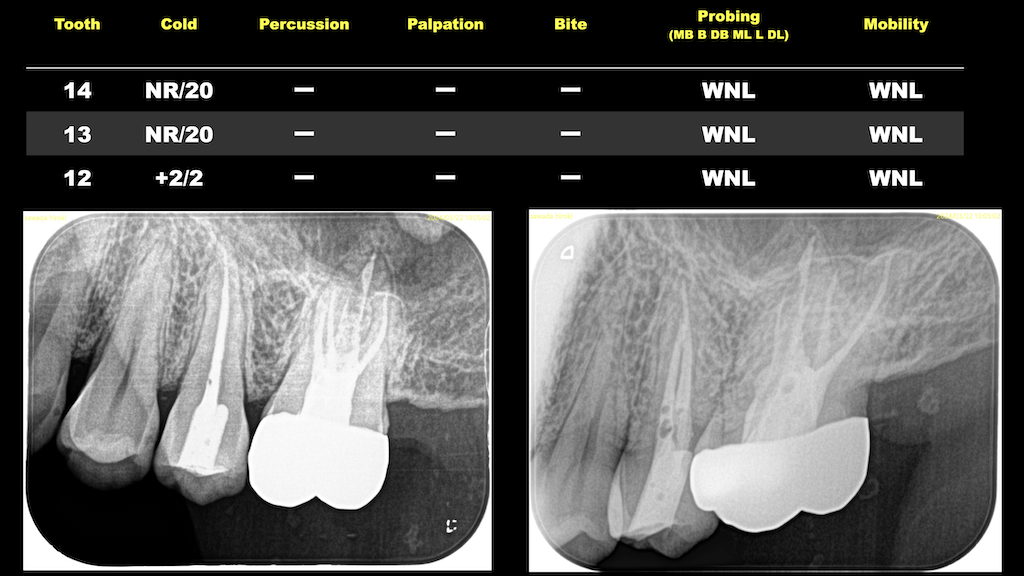

#13,#14ともにSymptomatic irreversible pulpitisで根管治療の適応症である。

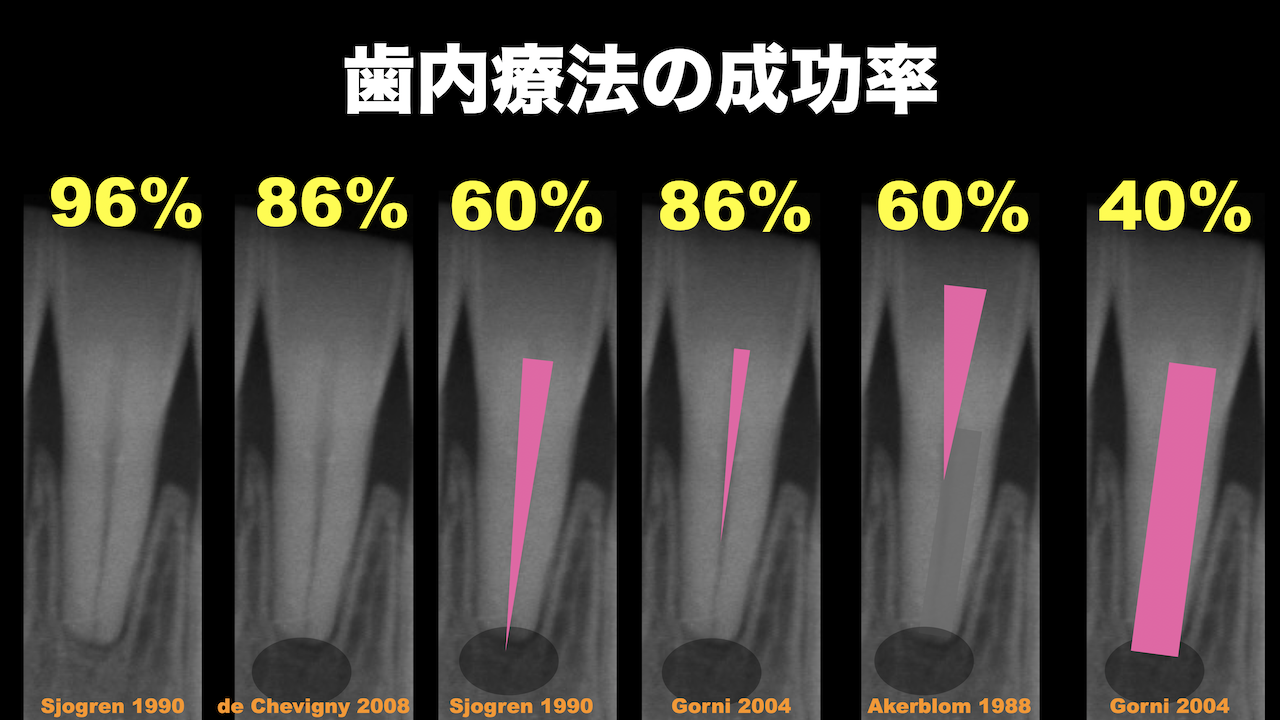

その成功率は文献的には、

Sjogren 1990 Factors affecting the long-term results of endodontic treatment.

によれば、

96%

である。

100人中、96人が問題なく根管治療が完結できる。

が、4人が失敗する。

失敗すれば、外科的な治療の適応症になる

という話を術前にして、施術へ移行した。

#14の方が痛みが強いということだったので、まずはそこから行った。

そして、別日に#13のRCTを行った。

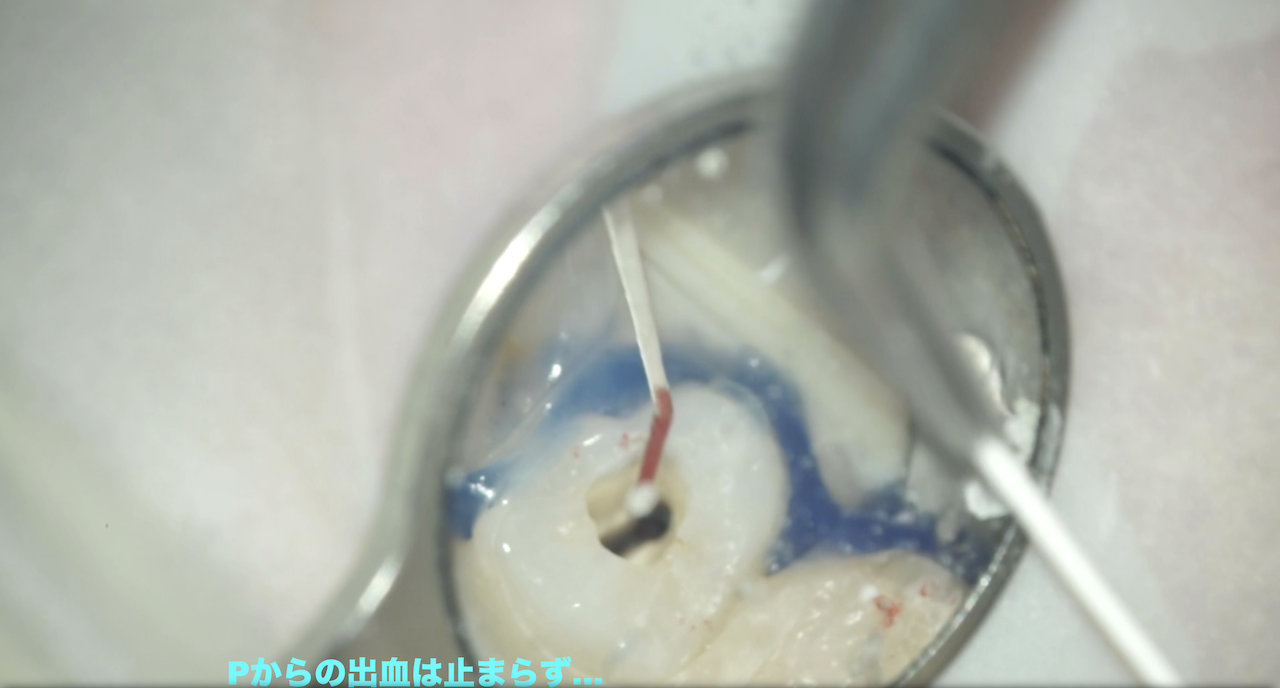

B,Pともに#40.04まで形成するが、

P根からの出血が止まらない。

こうした状況の場合、

①さらに形成する(#40.04→#60.02/ProTaper Gold F5)

②ヒポクロによる根管洗浄を徹底し、必要に応じてPUI(超音波洗浄)も行う

③貼薬して、止血していることを確認し、別日に根充する

④ペーパーポイントで出血が無くなるまで、拭き続ける

という4パターンの選択肢があるだろう。

が、③は治療方針として悪手だ。貼薬しようが、しなかろうが、歯内療法の成功率は変わらないからだ。

そもそも、出血が何に起因しているのか?もわからないのである。

この歯の術前の強い炎症か ?

根尖部付近に存在する強い?炎症か

それ以外の要因か?

は誰にもわからない。

が、私はこういう場合は通常、ヒポクロ洗浄し、ペーパーポイントであらかた止血されるまで繰り返すように臨床的にはしている。

そういうことから、さらなる拡大という方向性は採用しなかった。

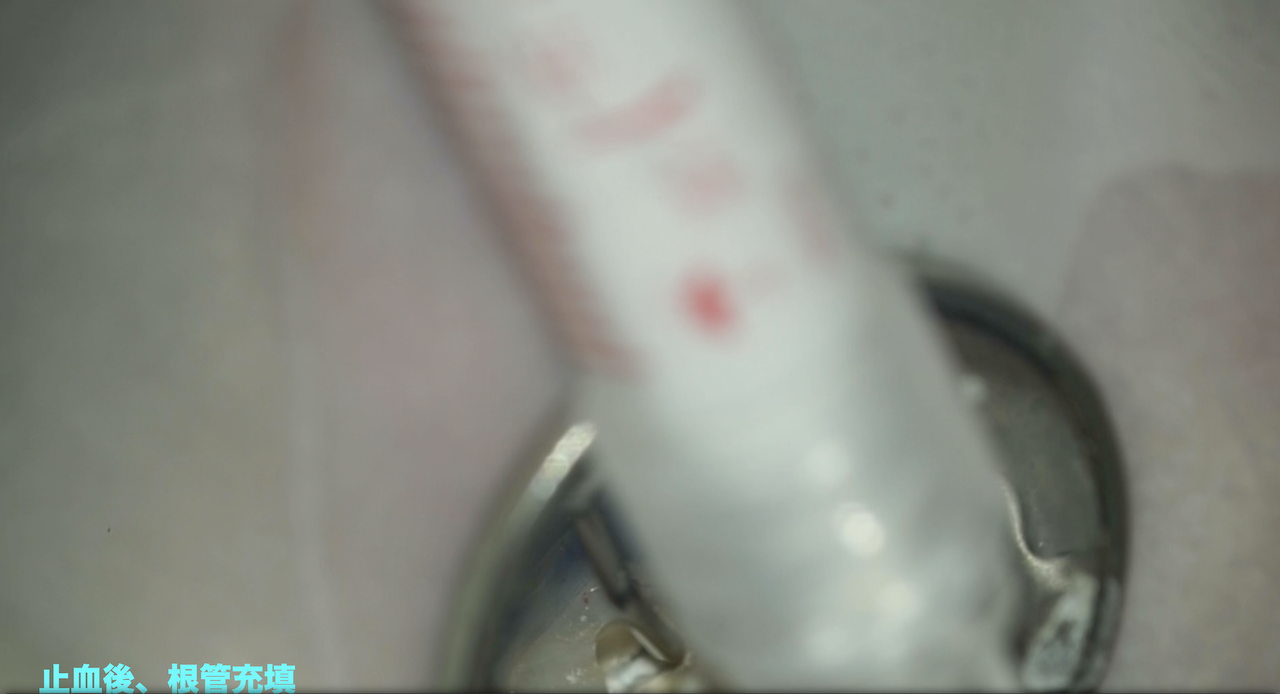

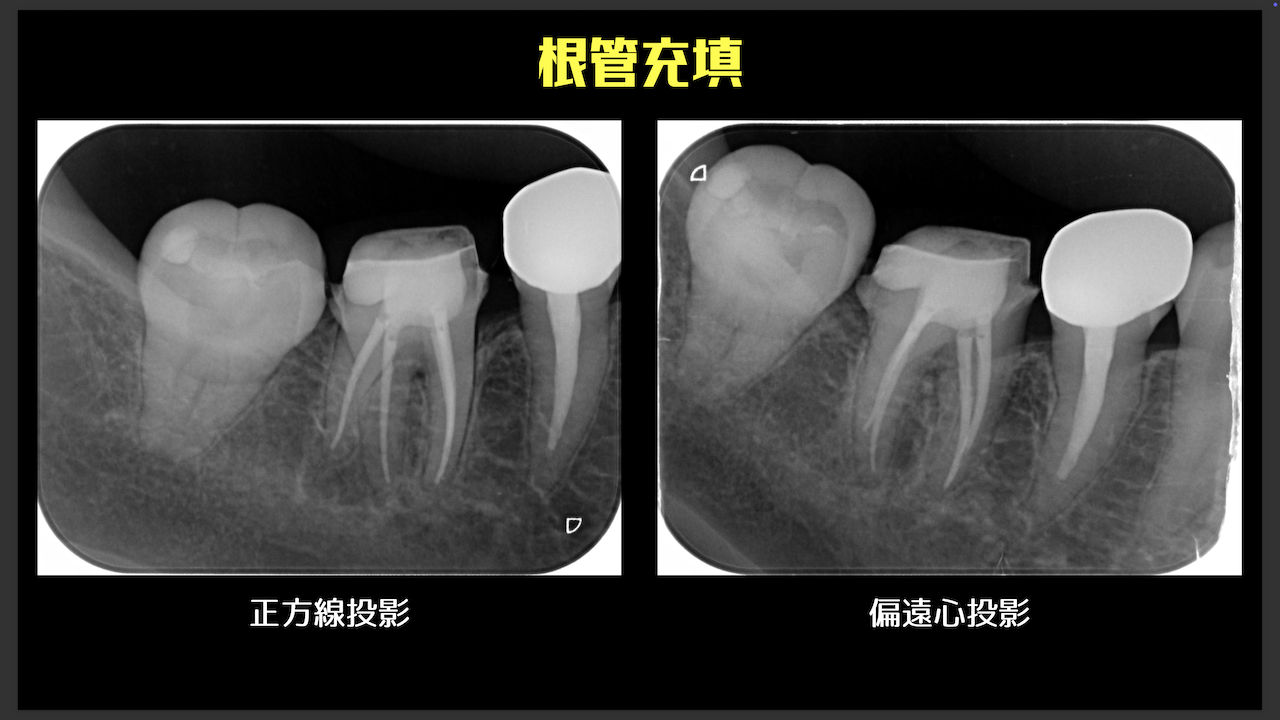

この後、ペーパーポイントで清拭を繰り返すと、止血したので私はBC sealerとGutta Percha Pointで根管充填し、支台築造した。

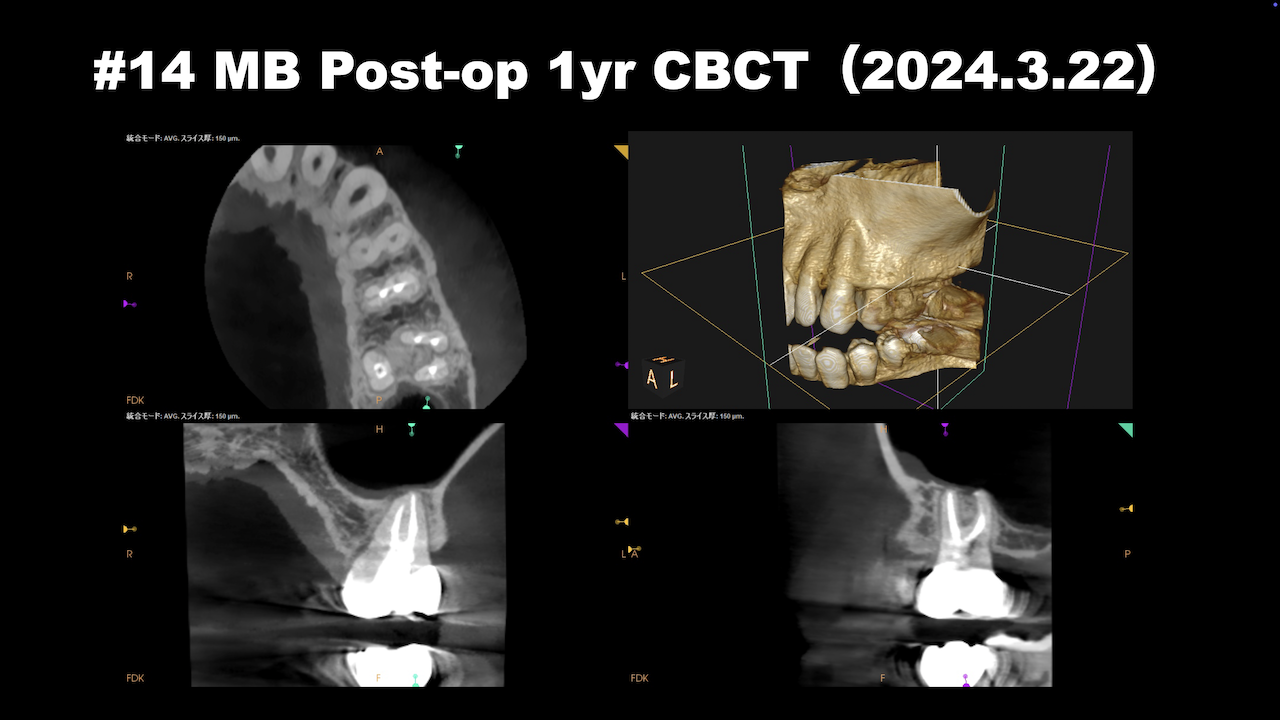

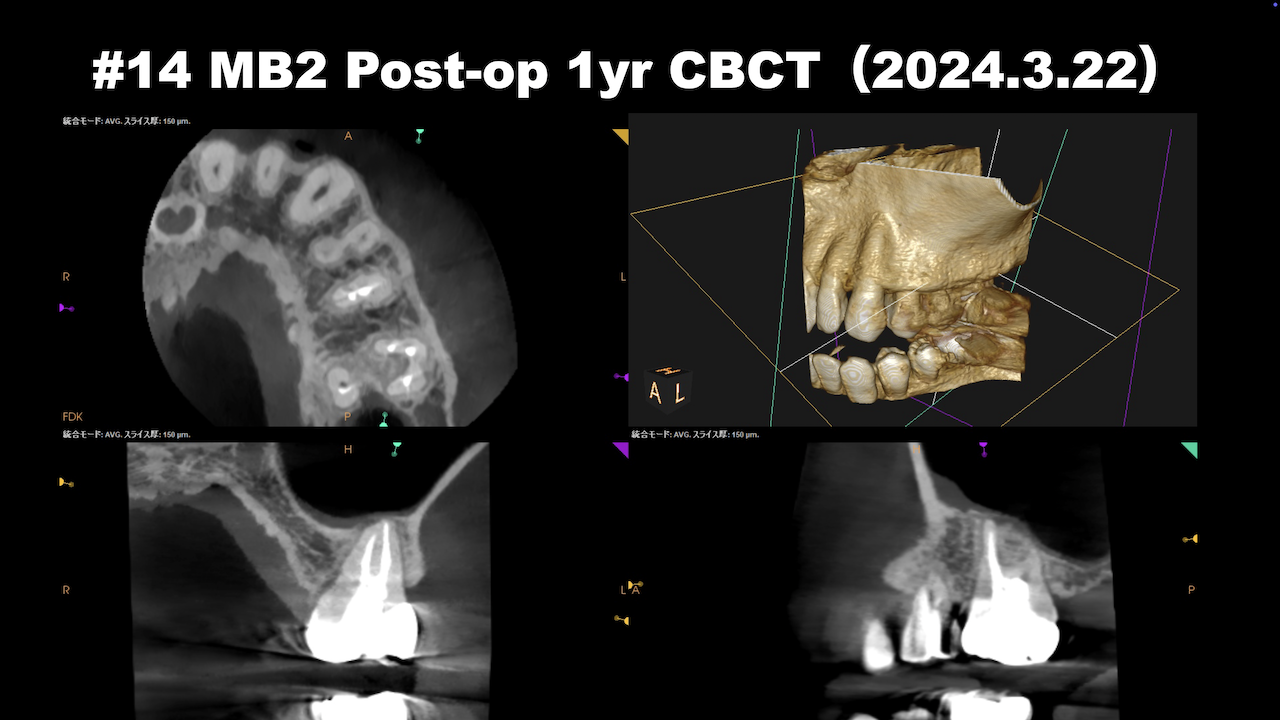

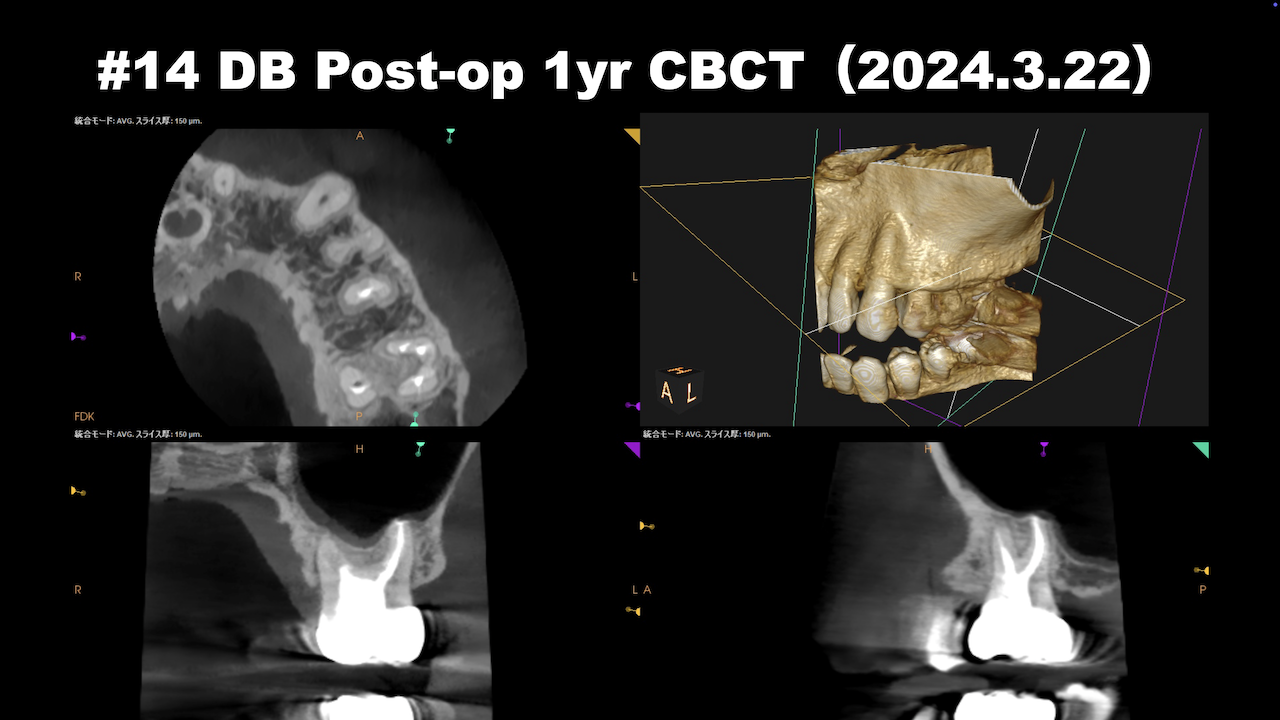

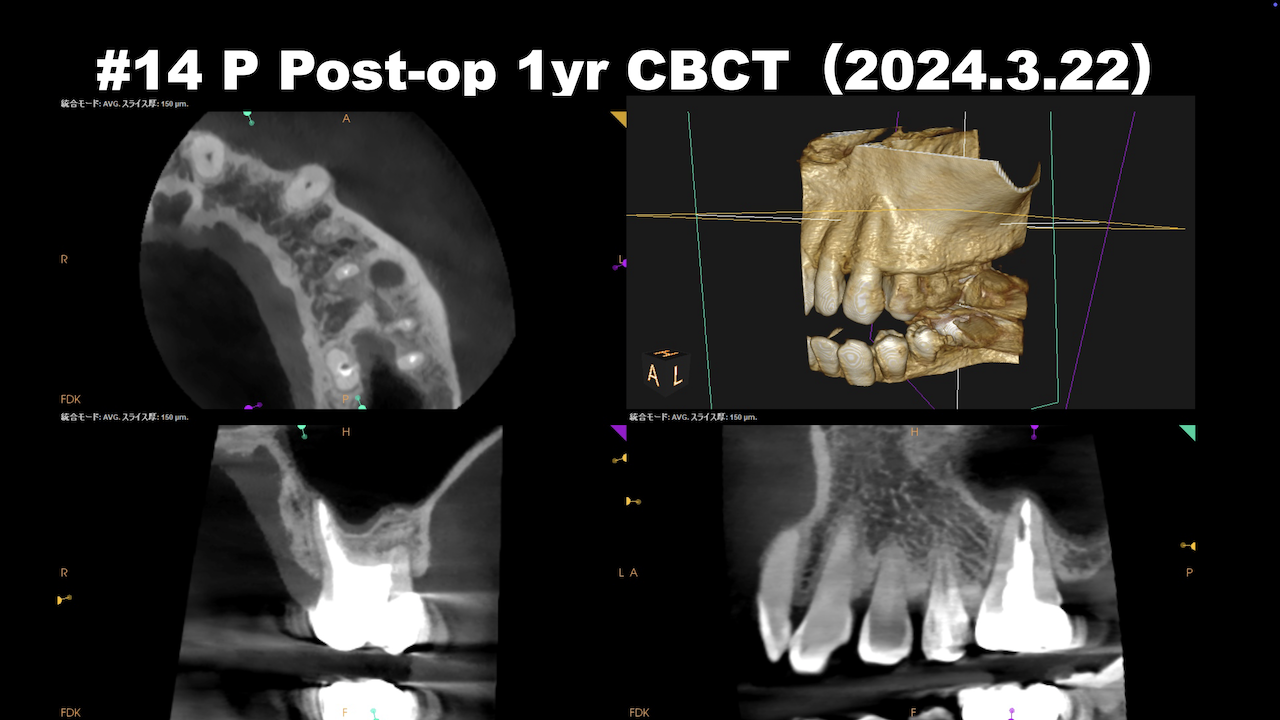

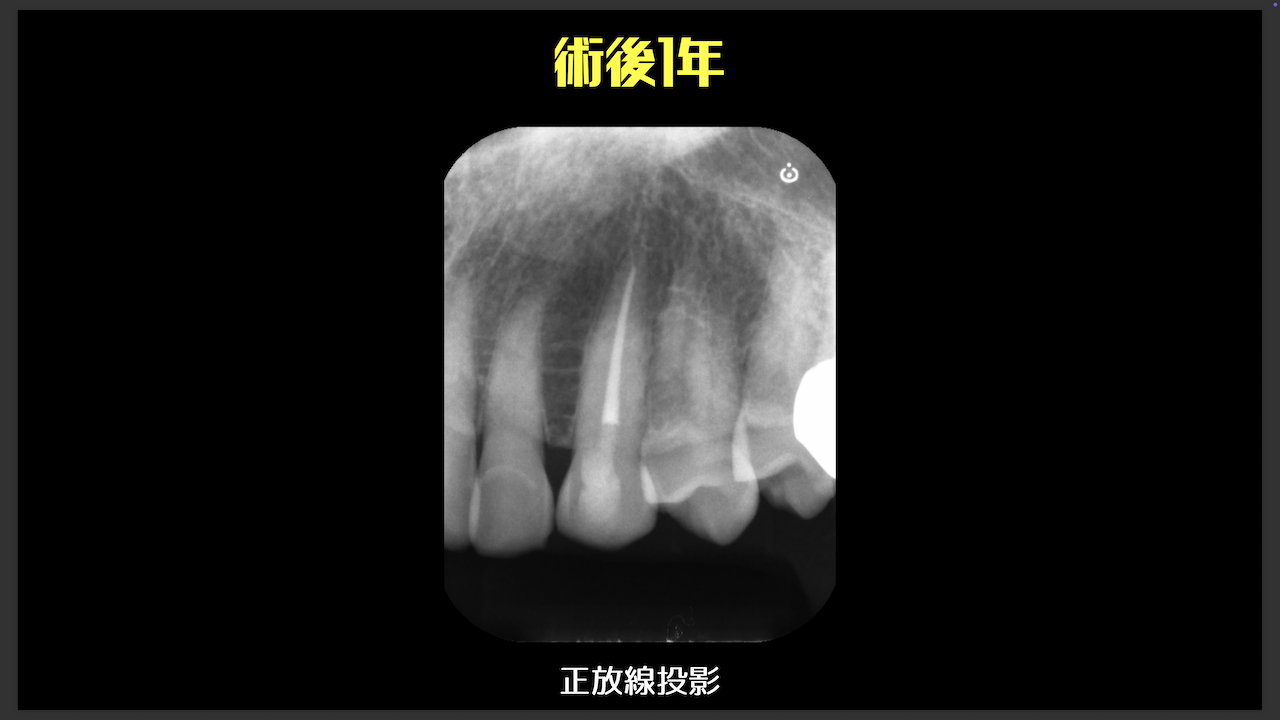

ここから1年経過して経過を見た。

1年前と比較したが、

#13,14ともに1年前と変わりがない。

ということで、経過観察を終診させていただいた。

のだが、

治療した歯に痛みがある

という連絡が先月あった。

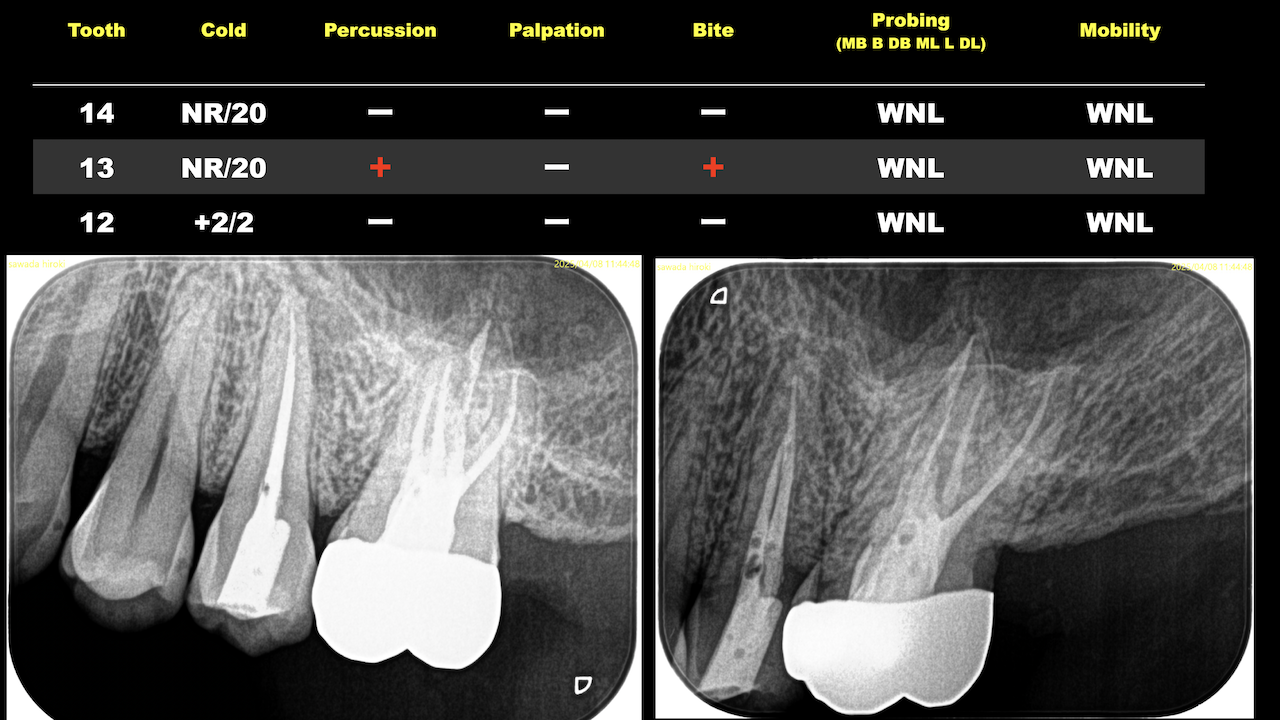

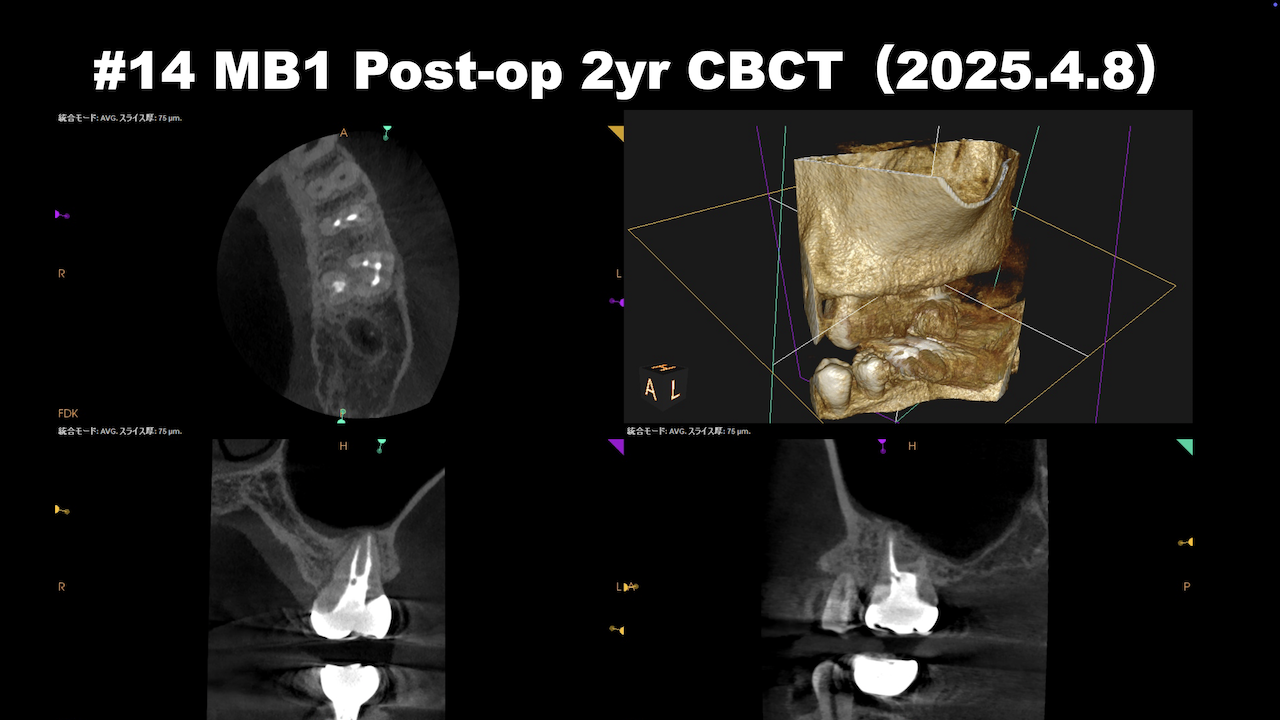

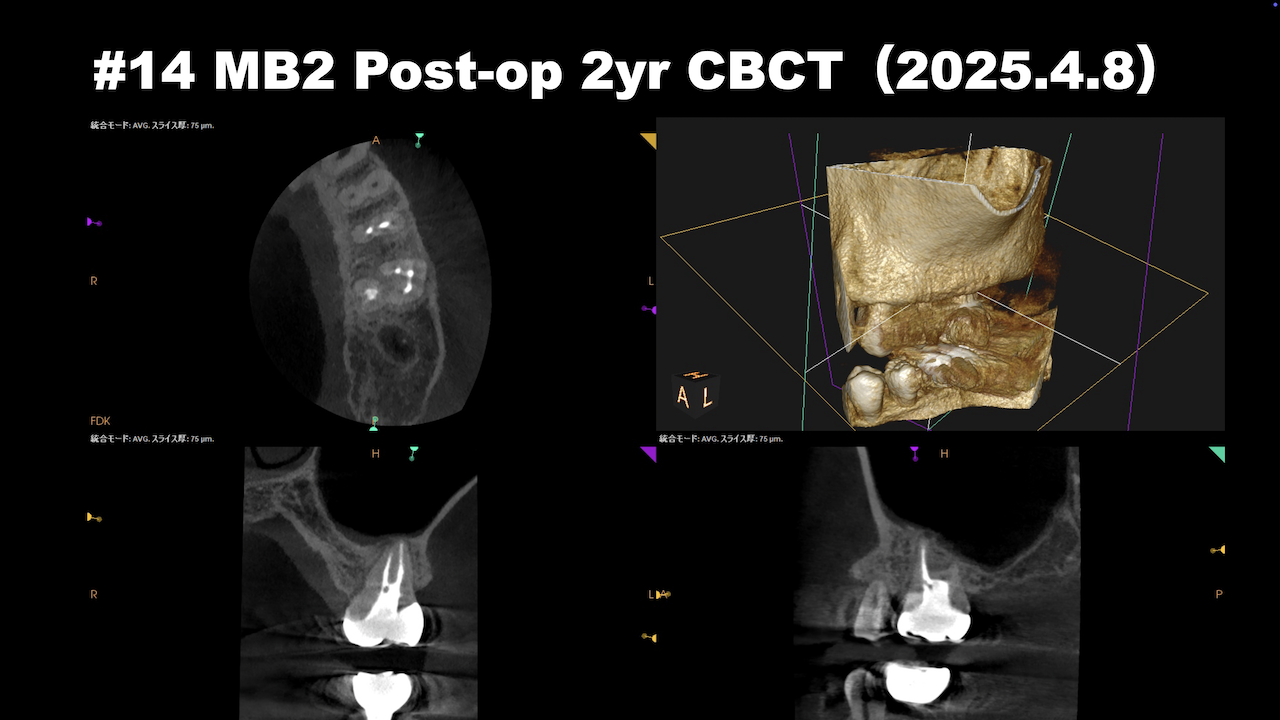

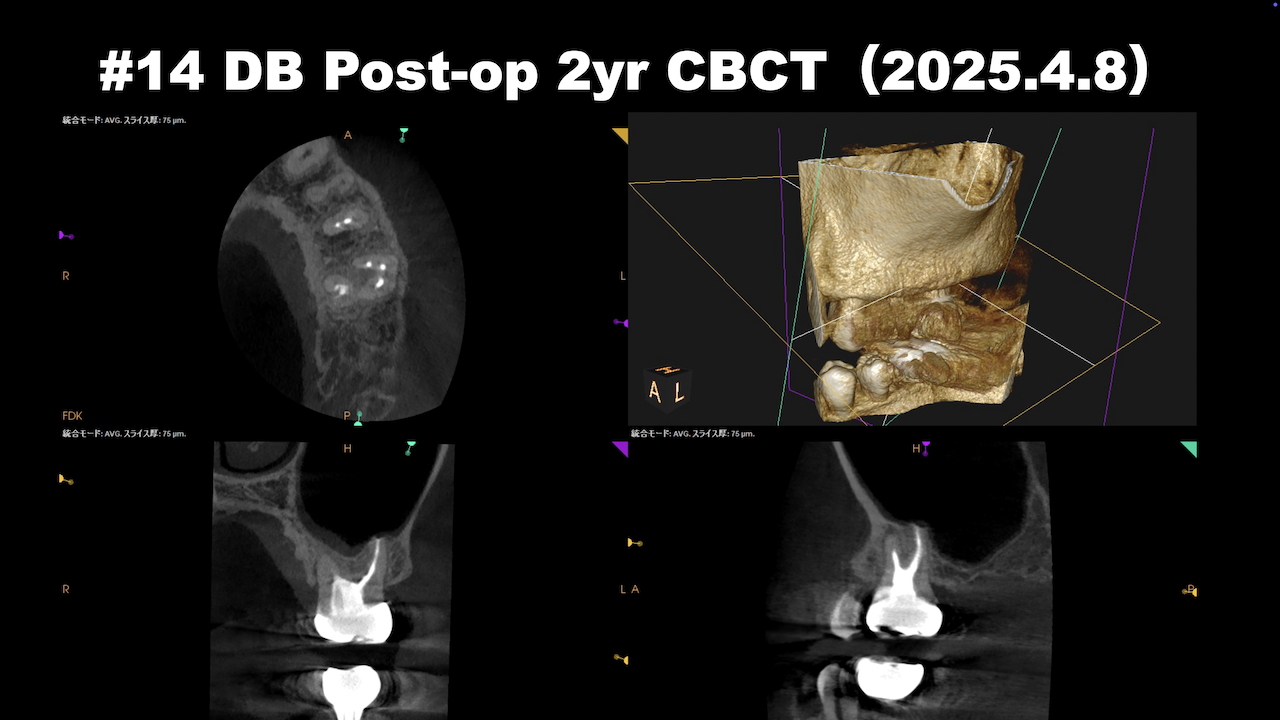

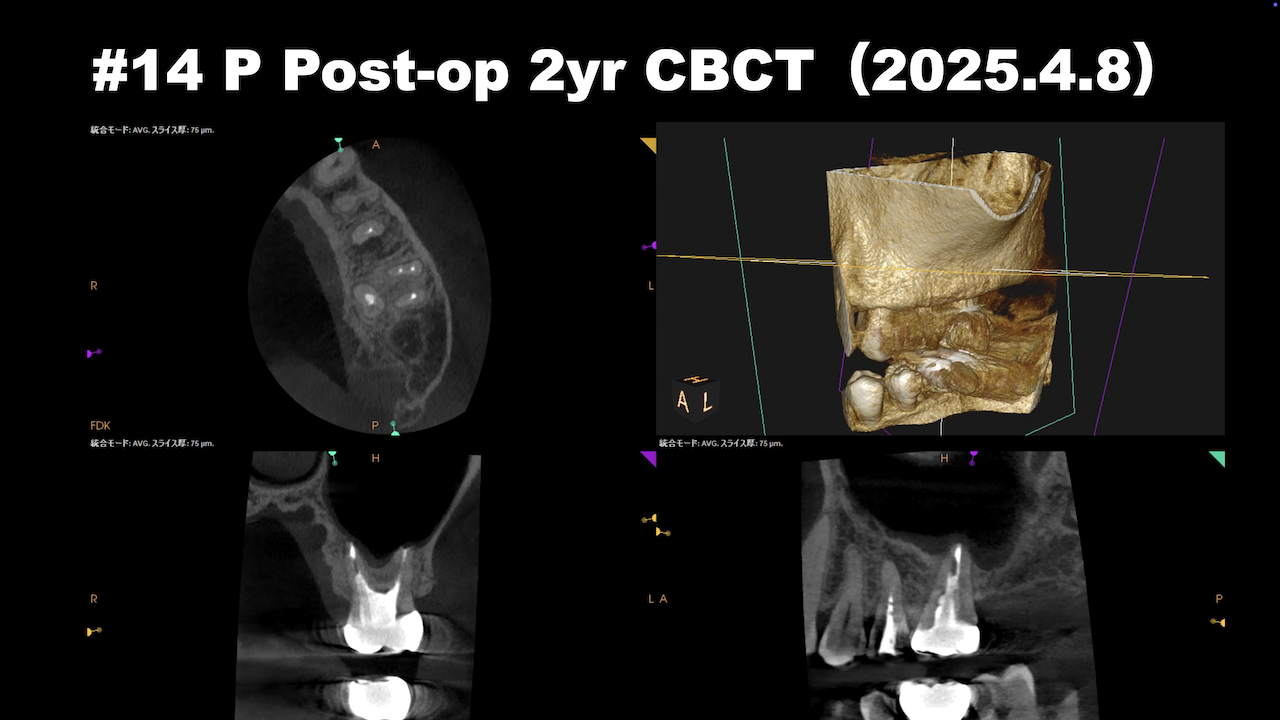

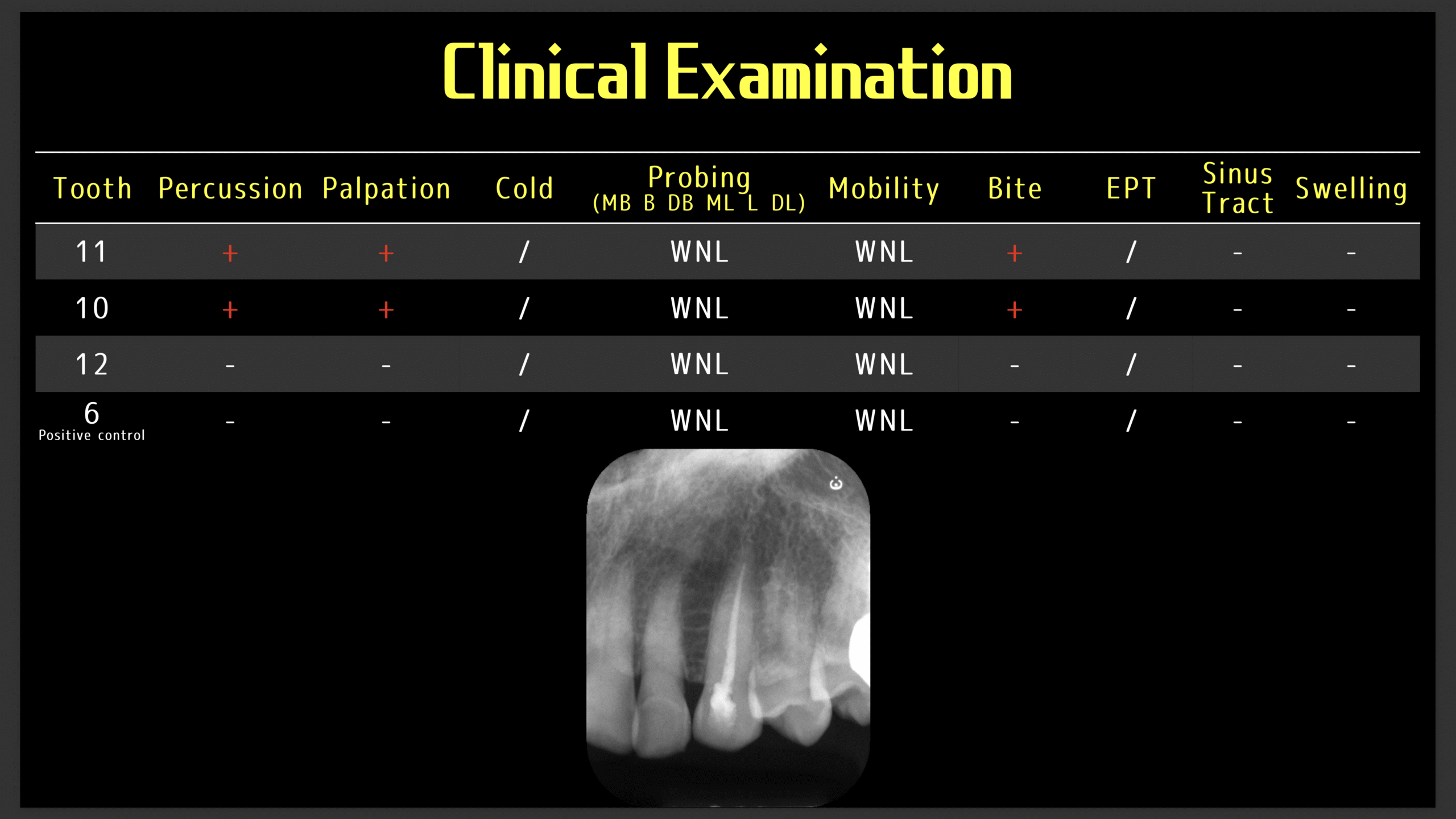

そこで、2yr recallをこれらの歯に行うことになる。

すると、

#13に臨床症状が出てしまっている。

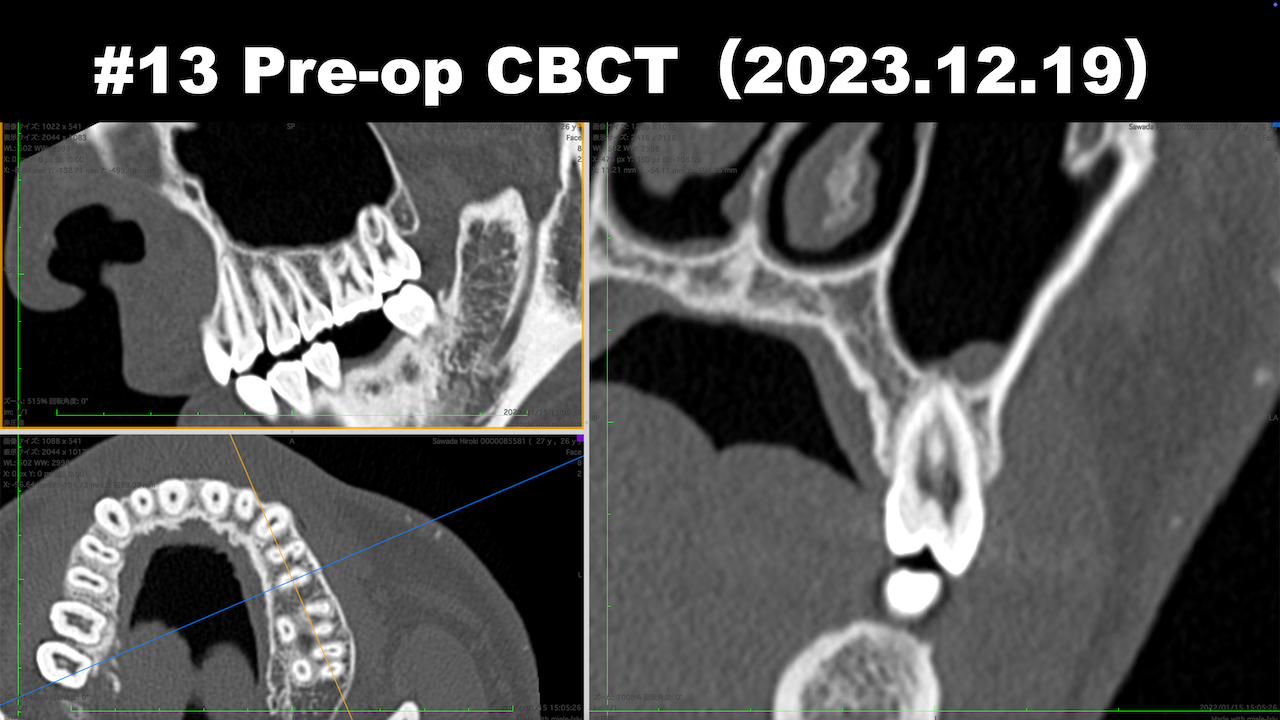

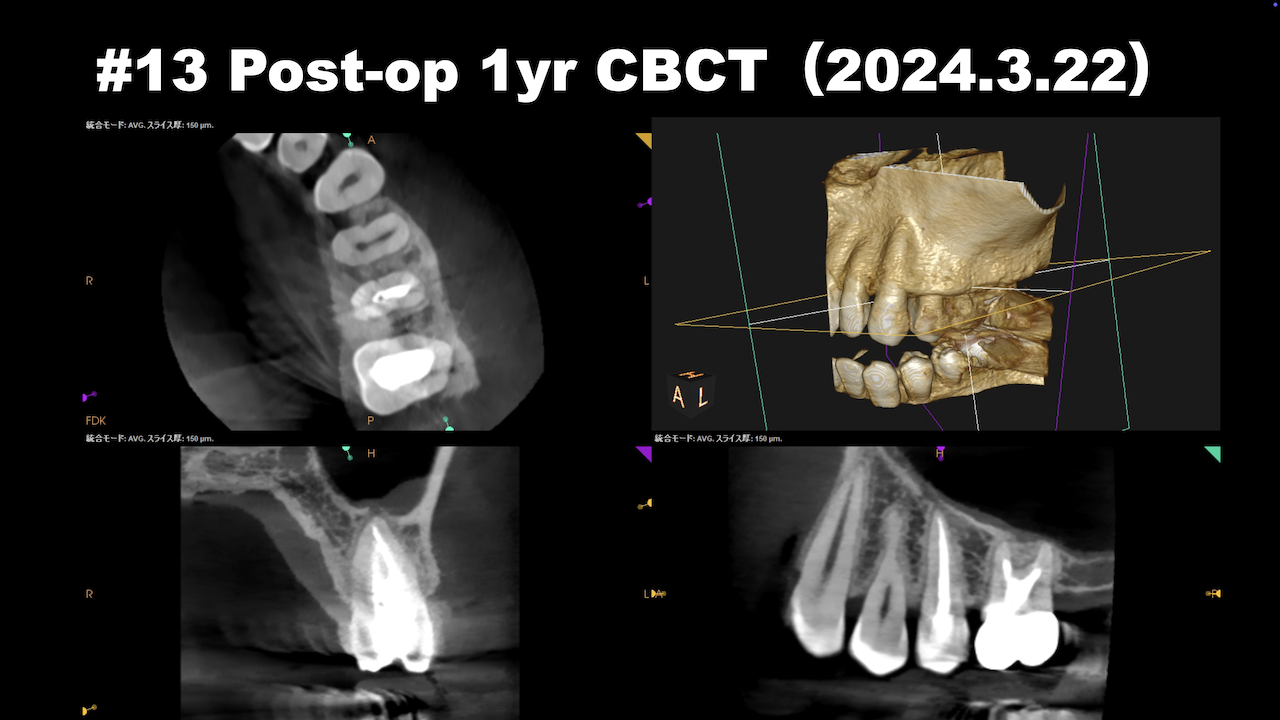

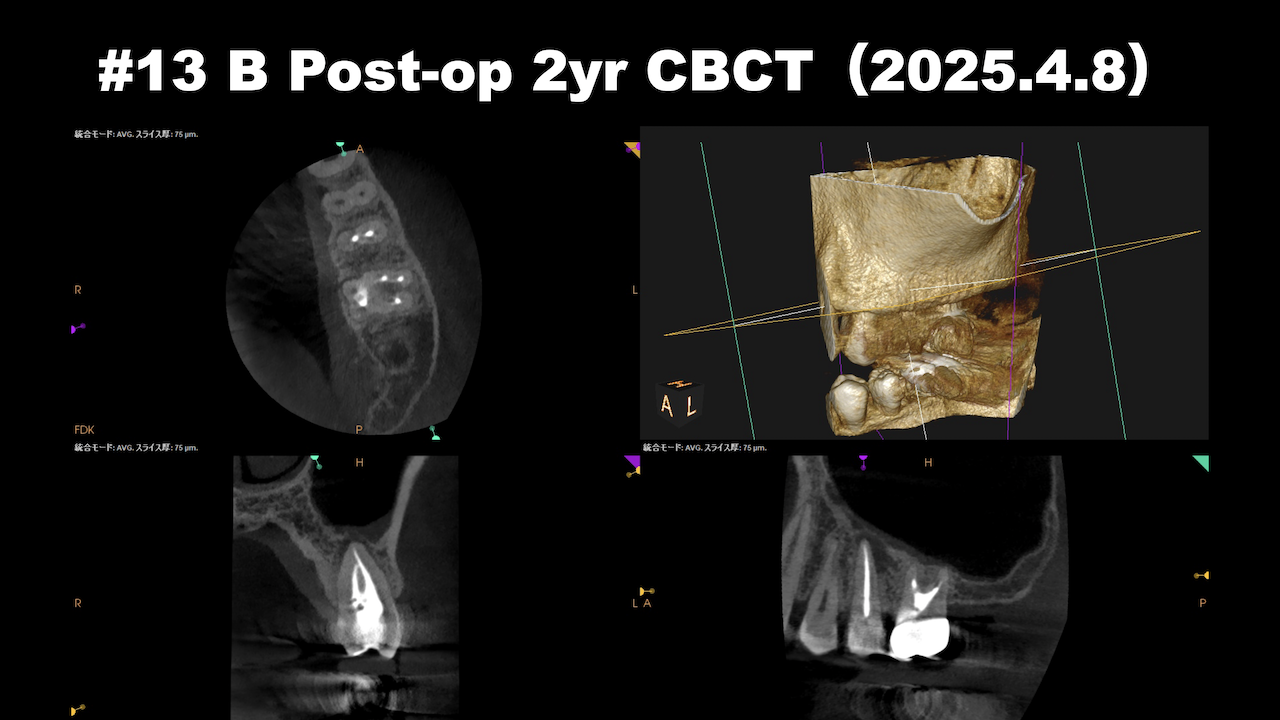

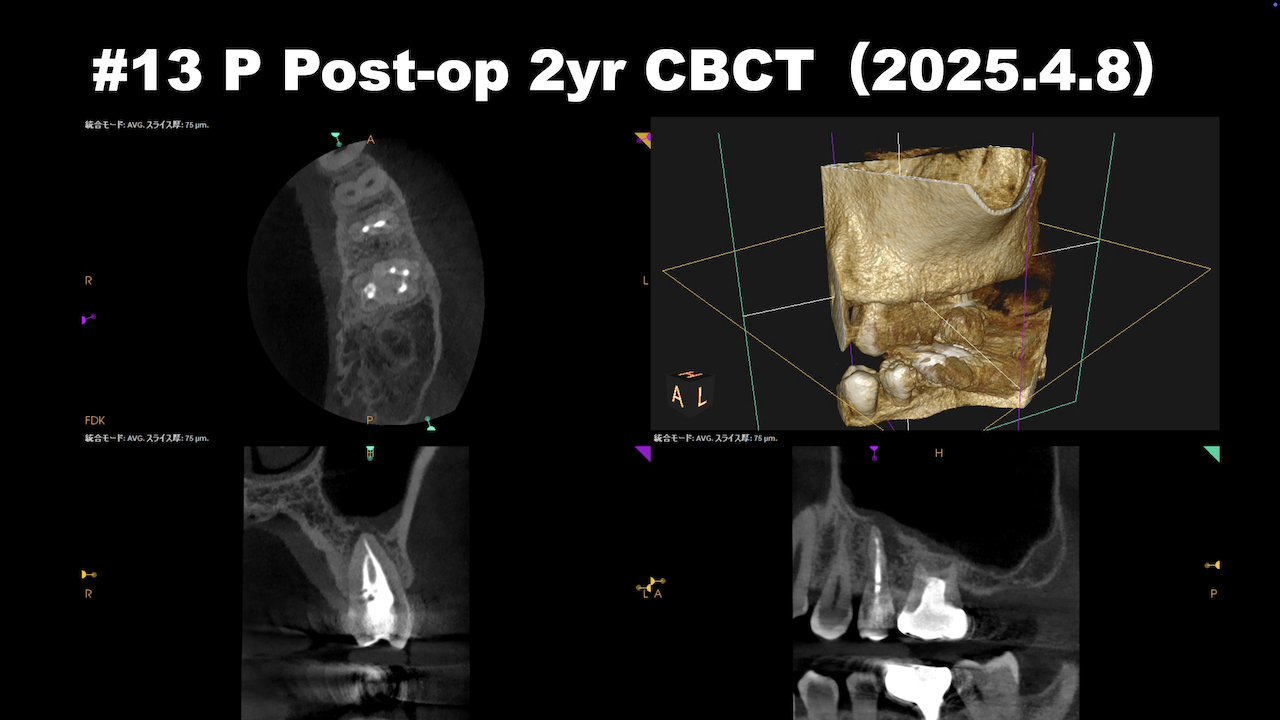

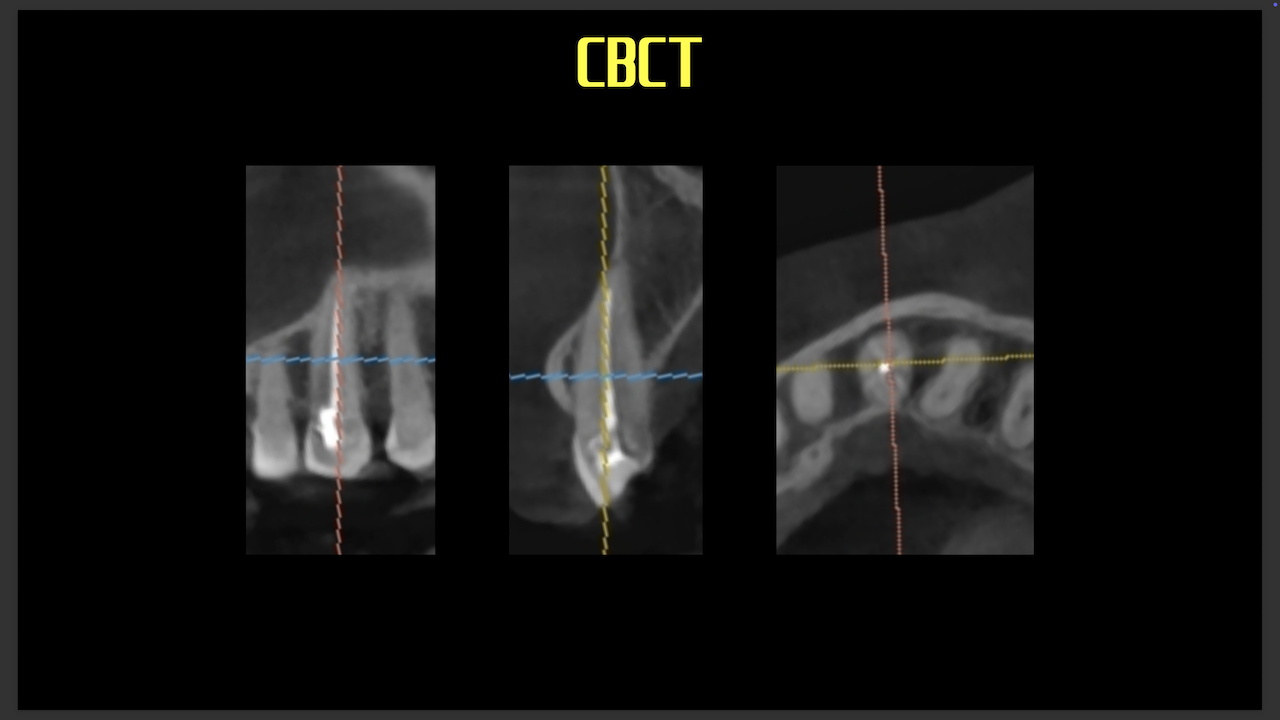

CBCTを撮影すると、

同じ治療をしたにもかかわらず、#13に根尖病変ができている。

これは一体何が理由だろうか?

この臨床の謎に応えてくれるのが論文の筈だ。

ということで、話が長くなったが私のこの日のプレゼンが、

Sabeti 2024 Clinical and Radiographic Failure of Nonsurgical Endodontic Treatment and Retreatment Using Single-cone technique with Calcium Silicate-based Sealers/ A Systematic Review and Meta-Analysis.

である。

この文献にその謎を紐解いてくれる何かがあるのでは?という期待を込めて精読したが、

こうした臨床の事実しか記載されていなかった。

なぜうまくいかないことがあるのか?という検証がないのである。

これを、

英語の無駄使い

と呼ぶ…。。。

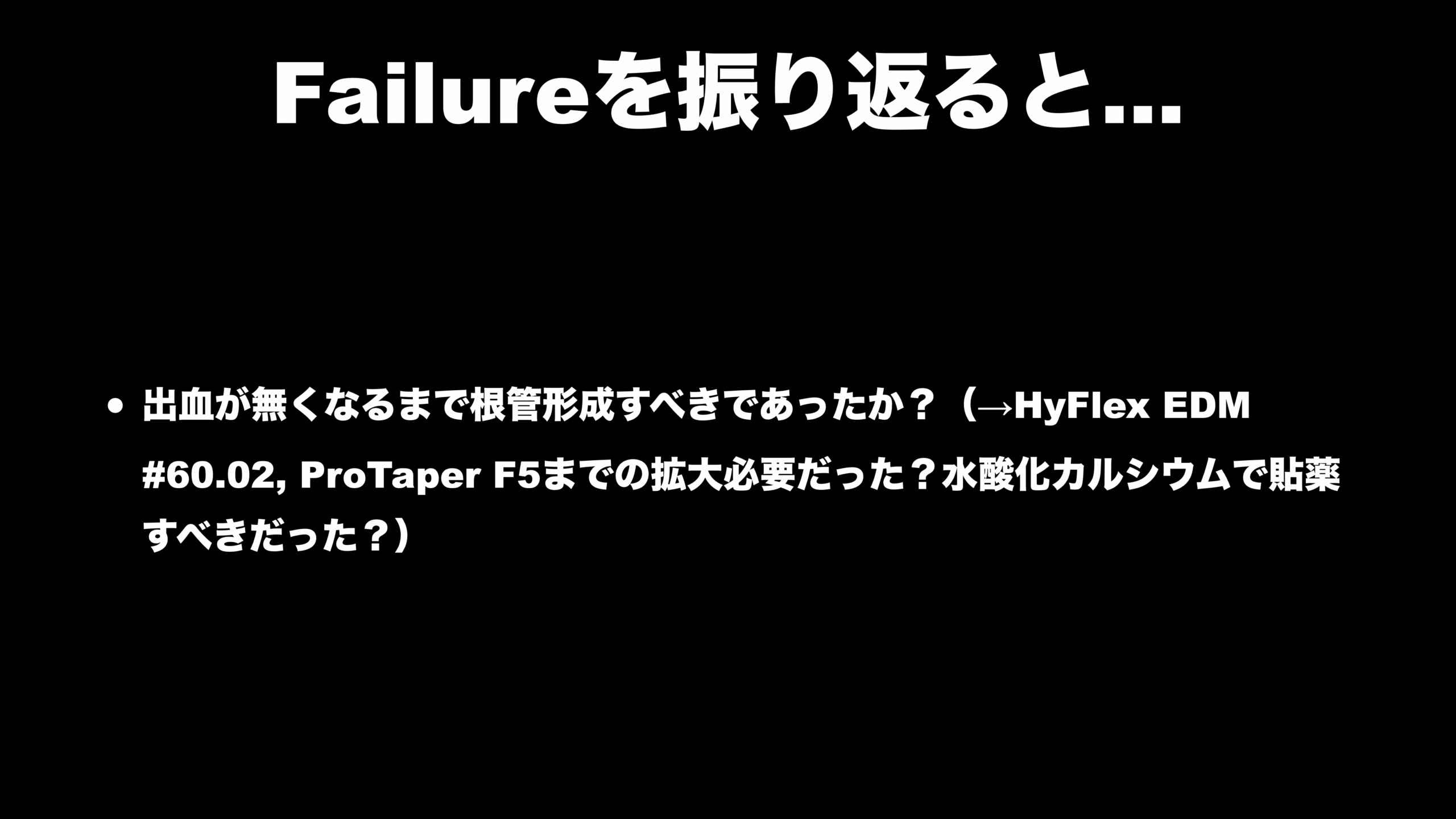

ということで失敗を振り返ると、

ペーパーポイントで無理やり?止血させたのが問題だったのかもしれない。

が、それは結局謎である。

このことからも、

私はもはや現在のJOEには臨床家の疑問に答えてくれるような文献が登場しづらいのではないか?という疑念を持つに至っている。

あなたは、どう考えますか?

これが私のパートで後半が野間先生だ。

野間先生は、

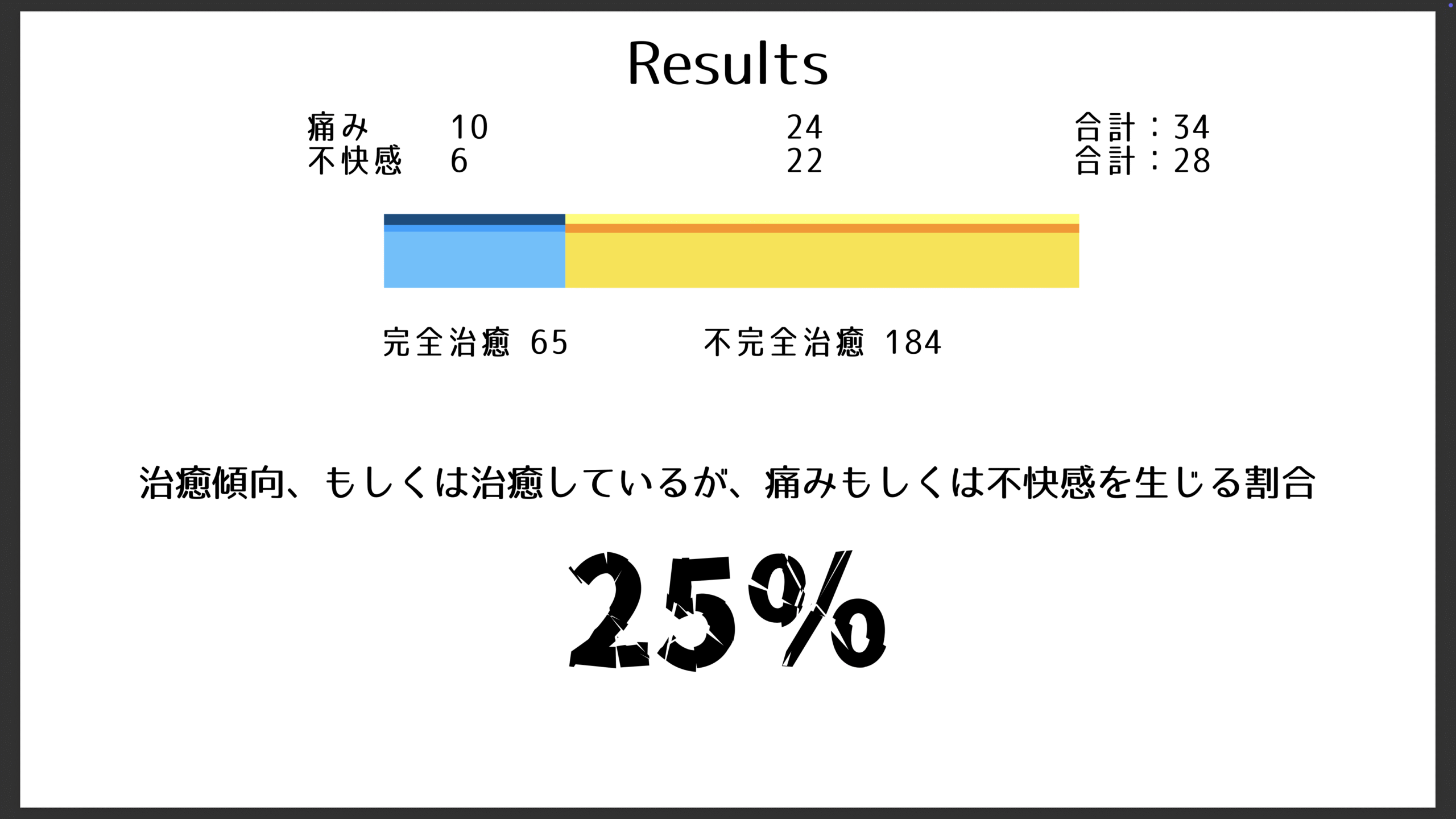

Philpott 2019 Prevalence, predictive factors and clinical course of persistent pain associated with teeth displaying periapical healing following nonsurgical root canal treatment: a prospective study.

の発表である。

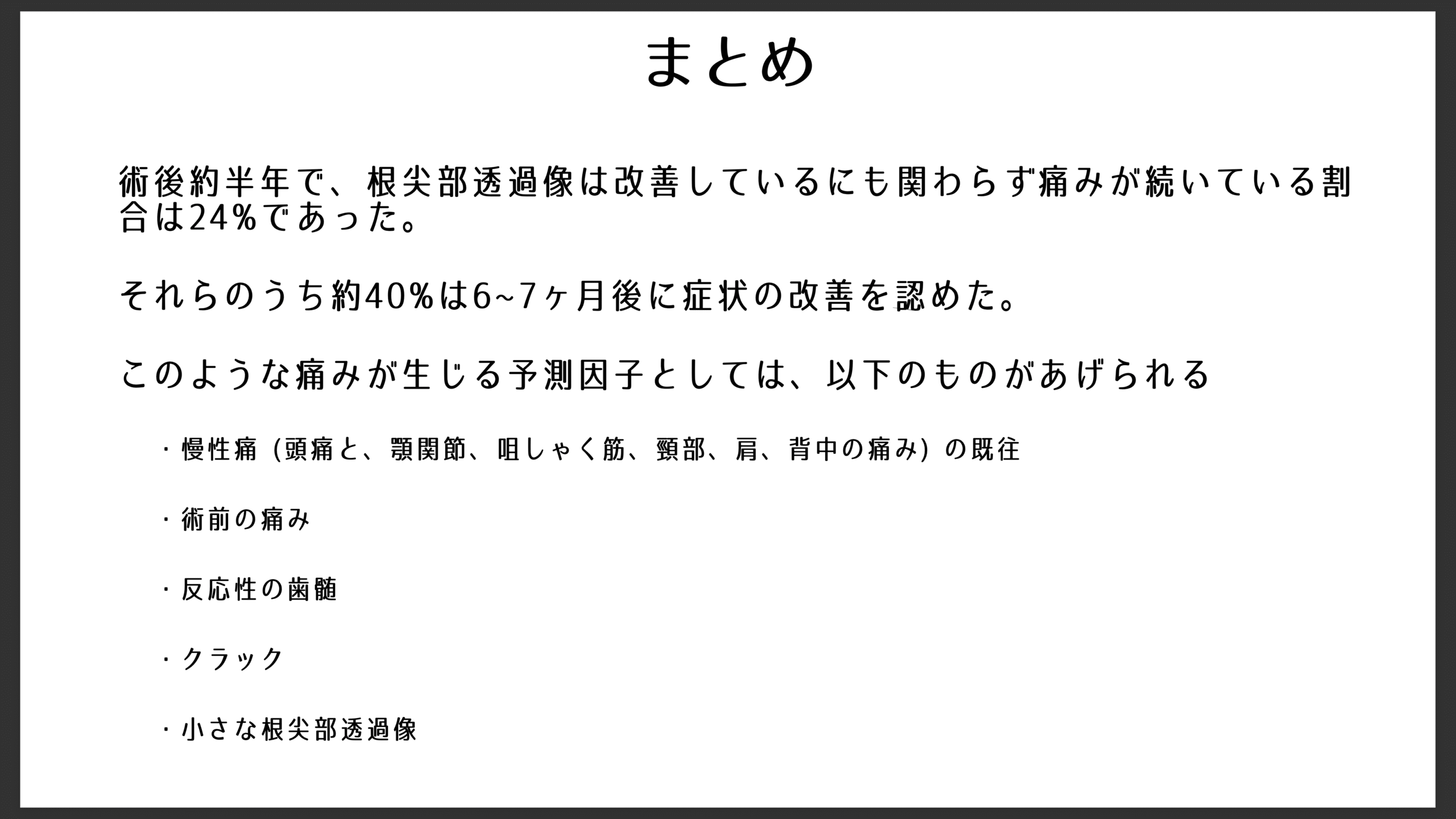

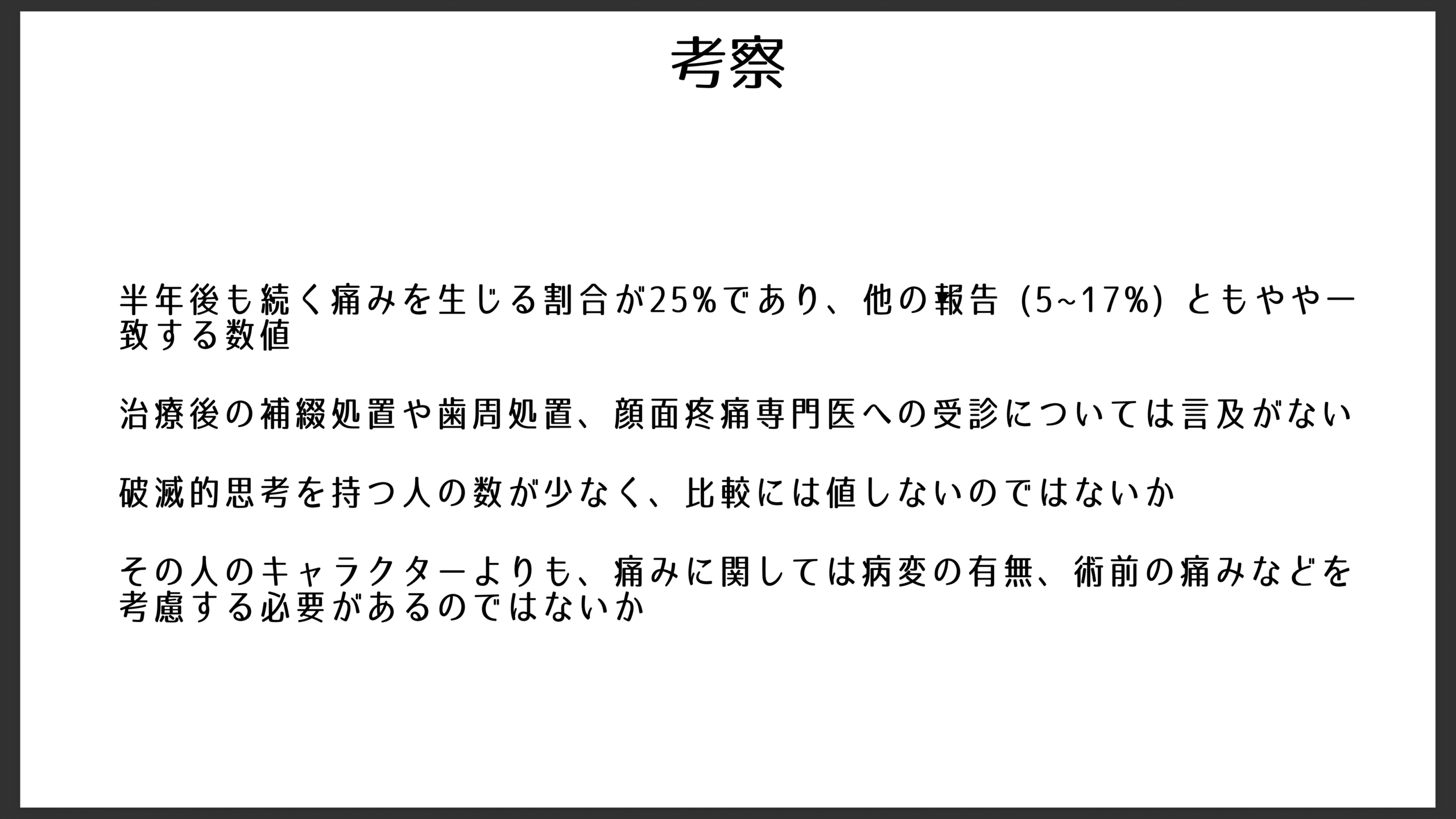

結論は以下だ。

この文献も、

何がどうで、こうでしたという考察はなく、事実の追求のみだ。

が、私のものと違うのは、

どういうケースで注意をすべきか?警鐘を患者さんに与えてくれることができる点である。

どういうケースが要注意か?といえば、

術前に、慢性痛の既往、術前のクラック、術前の痛み、反応性の歯髄(Symptomatic irreversible pulpitis)、小さな病変があるケースの歯牙の歯内療法は25%の可能性で治療がうまくいかないことがある

という臨床的事実だ。

とすれば…

前述した私のケースもこれに当てはまるのではないだろうか?、と思わずにはいられない。

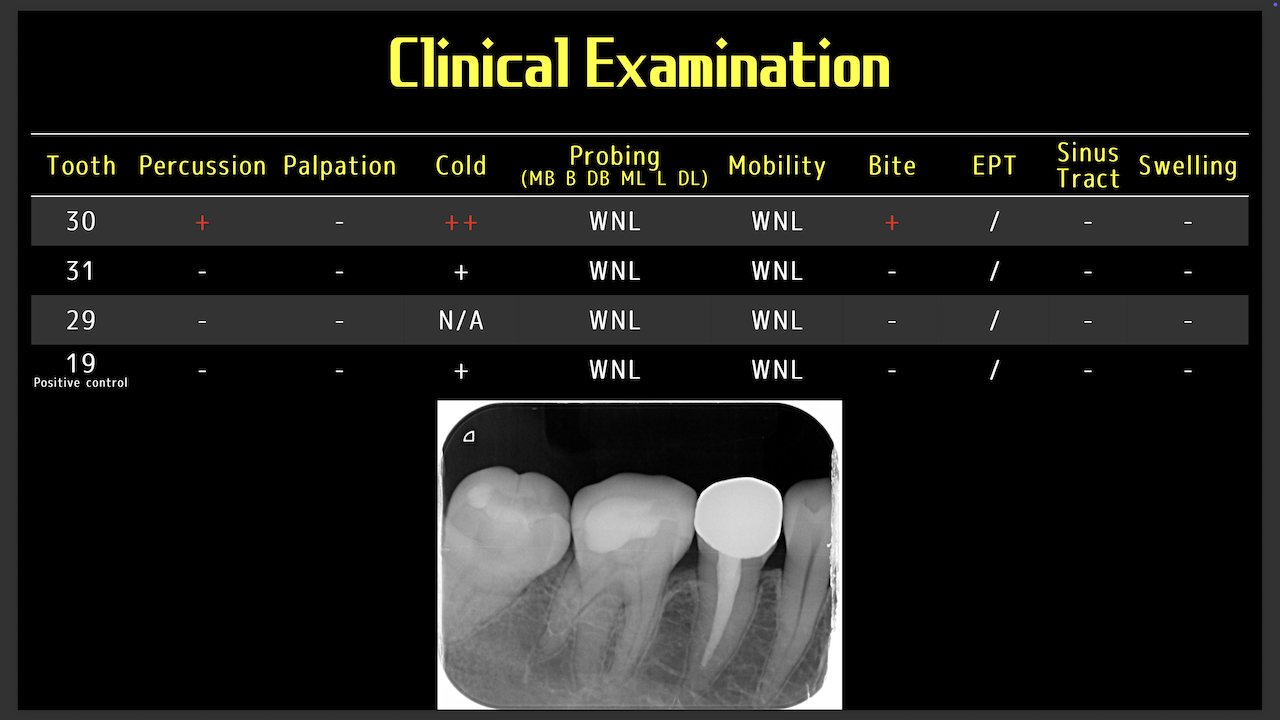

以下が野間先生のケースであるが、

ここから何がわかるか?だが、

ラバーダムを使用しない治療は裁判を産むという悲劇だ。

みなさん、よく覚えておきましょう。

もう1ケースが、

このプレゼンを振り返って思うのは、私自身もかつてそうだったという臨床的事実だ。

治療を某所で受けて違和感があったが、脳出血時の意識回復とともにそれは消失していた。

さておき臨床家は、

術前に、慢性痛の既往がある歯牙、術前にクラックがあるような歯牙(クレーズライン含む)、術前に強い痛みがある歯、反応性の歯髄症状がある歯(Symptomatic irreversible pulpitis)、小さな根尖病変があるケースの歯牙の歯内療法は、25%の可能性で治療がうまくいかないことがある

という心構えでいる必要があるだろう。

今回は私も非常に勉強になった。

というような勉強会を月1回行っていますので、ご興味がある先生の参加をお待ちしております。

さて、長くなったがこの勉強会が伝えたいメッセージは、

座学の中の座学(米国の歯内療法科大学院の大学院生がするようなプレゼンテーション)は無意味である

ということである。

理論はわかる。

が、実際はどうなんだよ?というのが多くの臨床家が知りたいことなのである。

それを提示できないプレゼンテーションはそれとして失敗だろう。

今後もこの会では十分な時間をとって、そして、

最新の歯内療法学的理論と臨床が結びつくような内容のセミナーにしていきたい

と考えている。

このような歯内療法の勉強会を、4ヶ月に1回行っている。

こうしたセミナーに参加希望の先生は詳細をご確認していただき、次回の第3回目でおまちしています。

次回は、

7/25(金)19:30~21:00

である。

参加希望者は

にメールをください。

多くの?先生の参加をお待ちしています。