この夏休み、この話にニーズがあるかわからないが

樋状根(C-shaped root canals)

について論じてみたいと思う。

樋状根は以下のようにまとめられる。

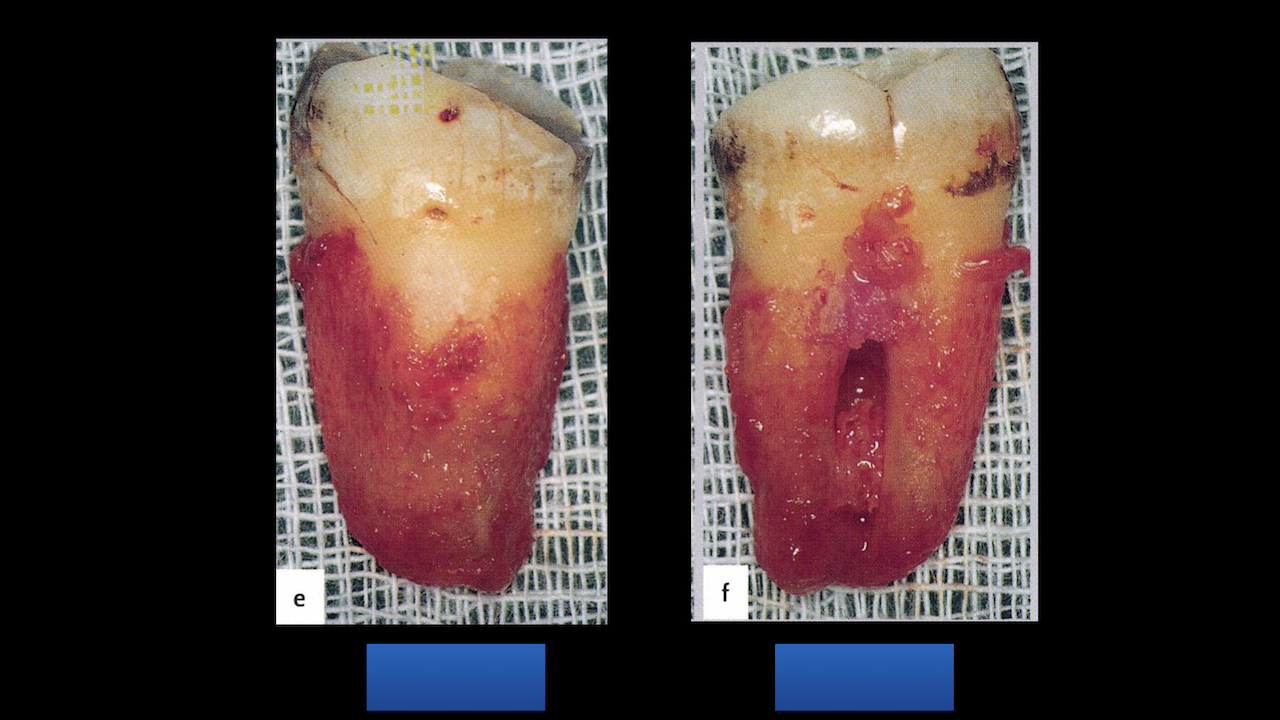

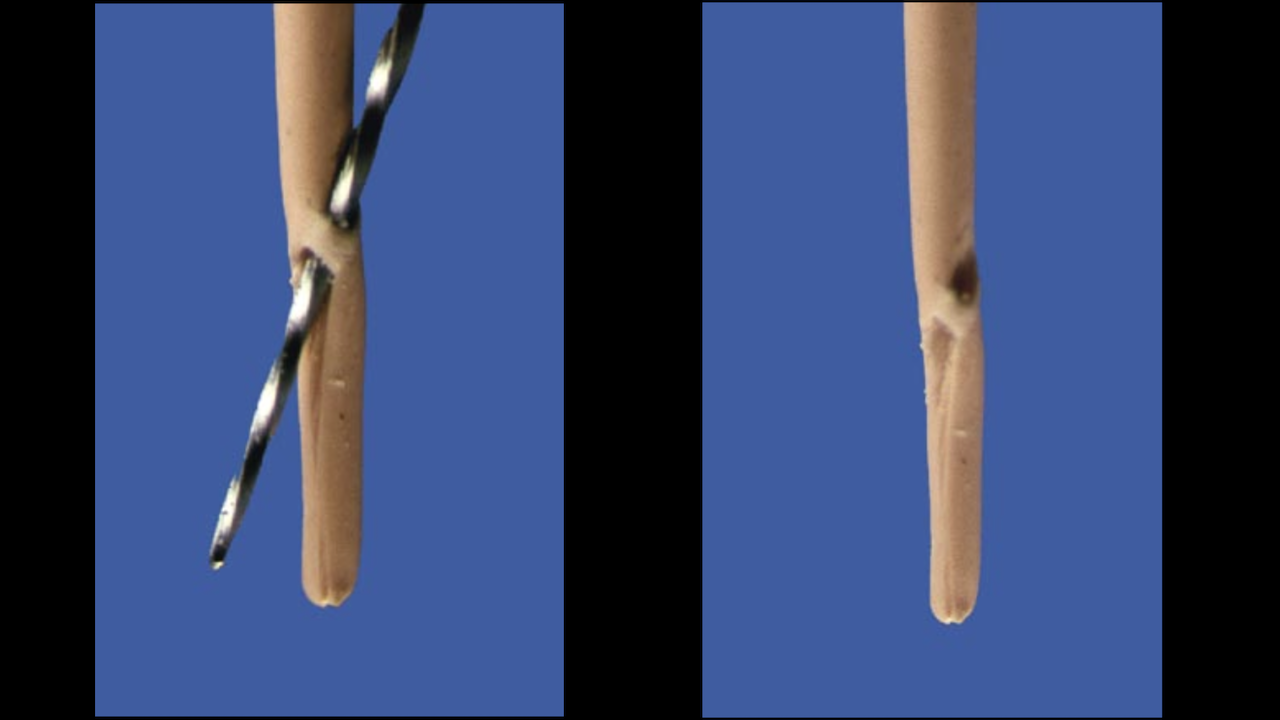

まず、以下のような絵を見せられてどちらが頬側でどちらが舌側か?わかるだろうか??

まずこれが基本である。

わからない人は教科書でもみてまずはそこから覚えましょう。

解剖学的形態を記憶したら次は根管の形態だ。

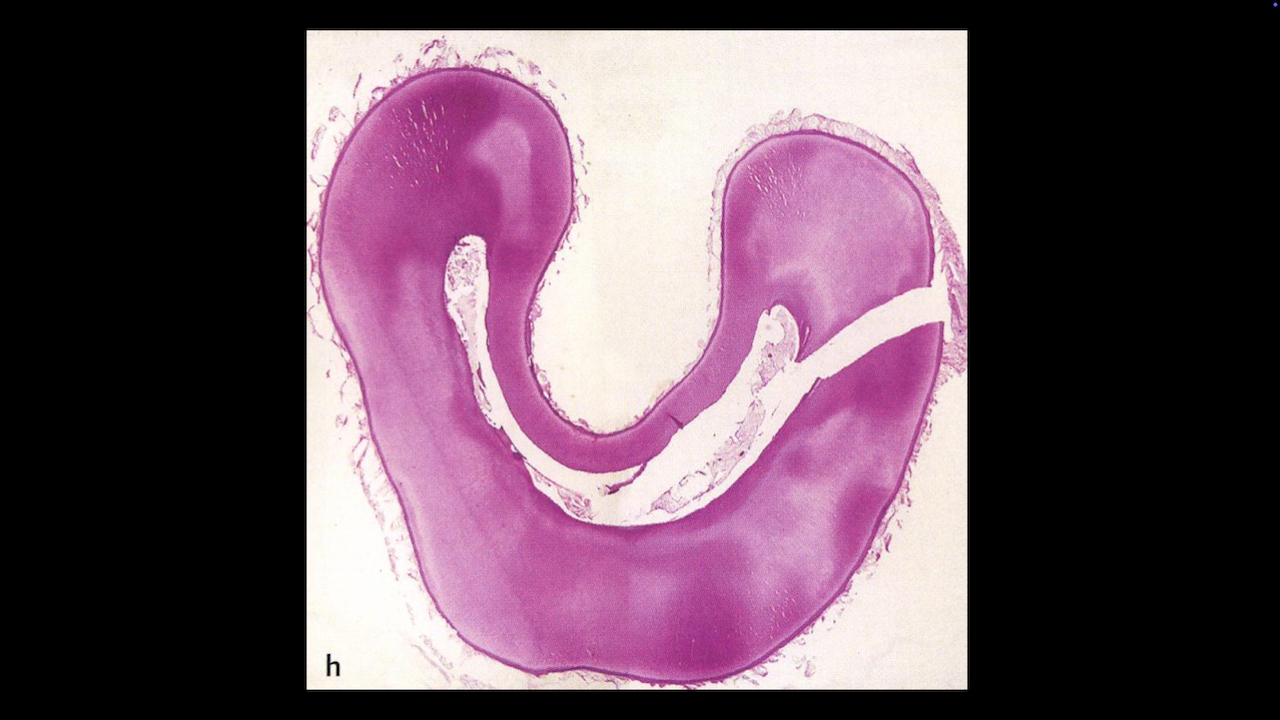

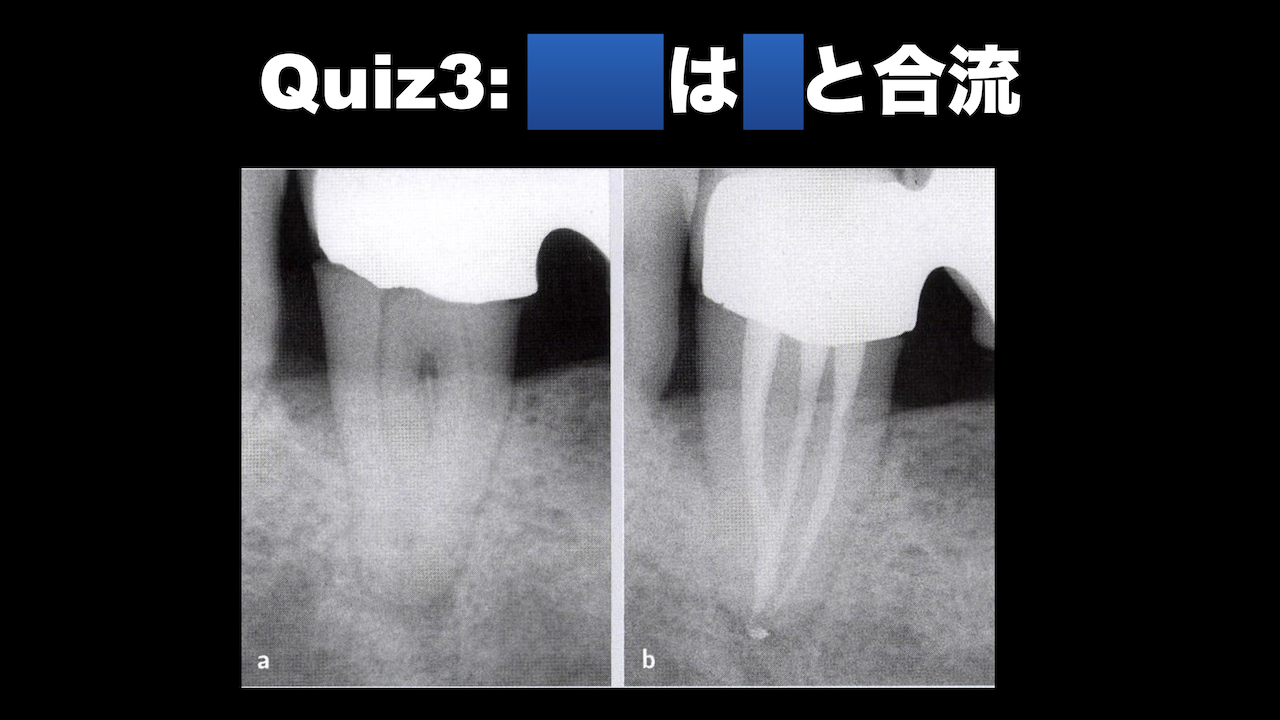

この絵が示しているのは、

樋状根ではMBがDまたはMLと合流するという事実である。

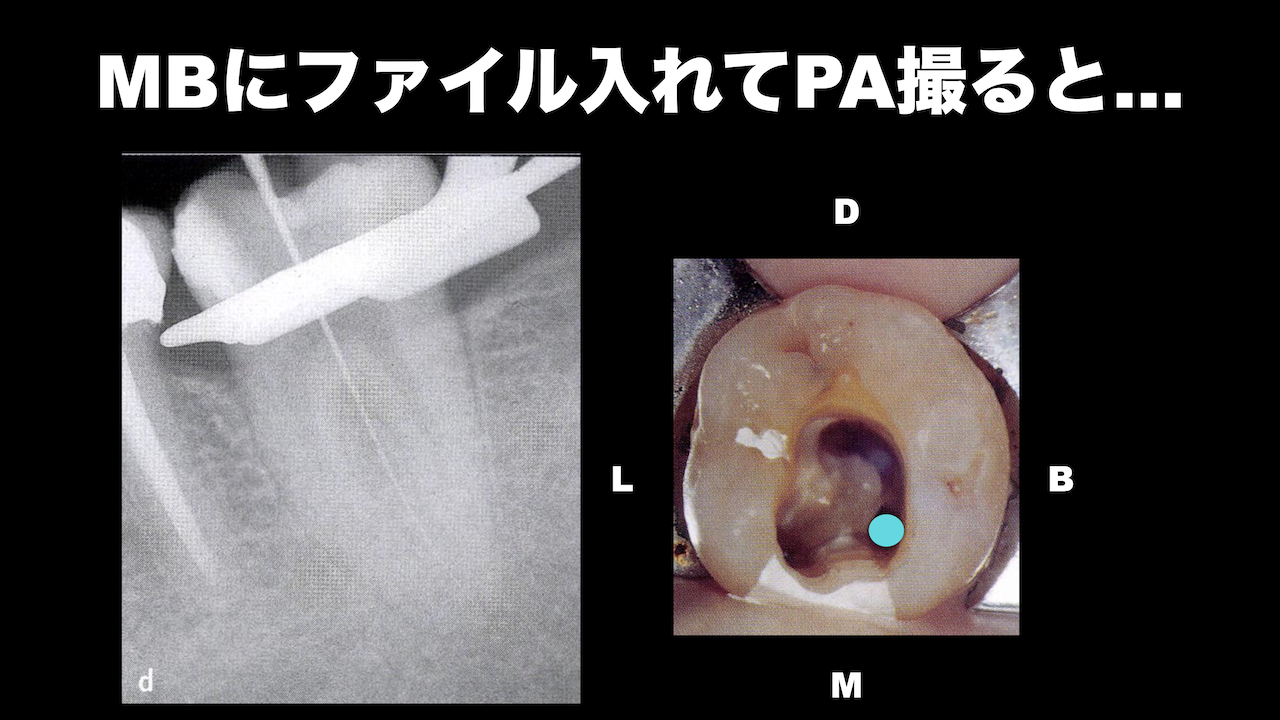

上記写真ではファイル試適をしている。

それがどこと合流しているだろうか?

それを客観的に裏付ける作業は以下だ。

この絵が意味することをあなたは理解ができるだろうか?

そう。

樋状根においてMBはDまたはMLと合流するという事実だ。

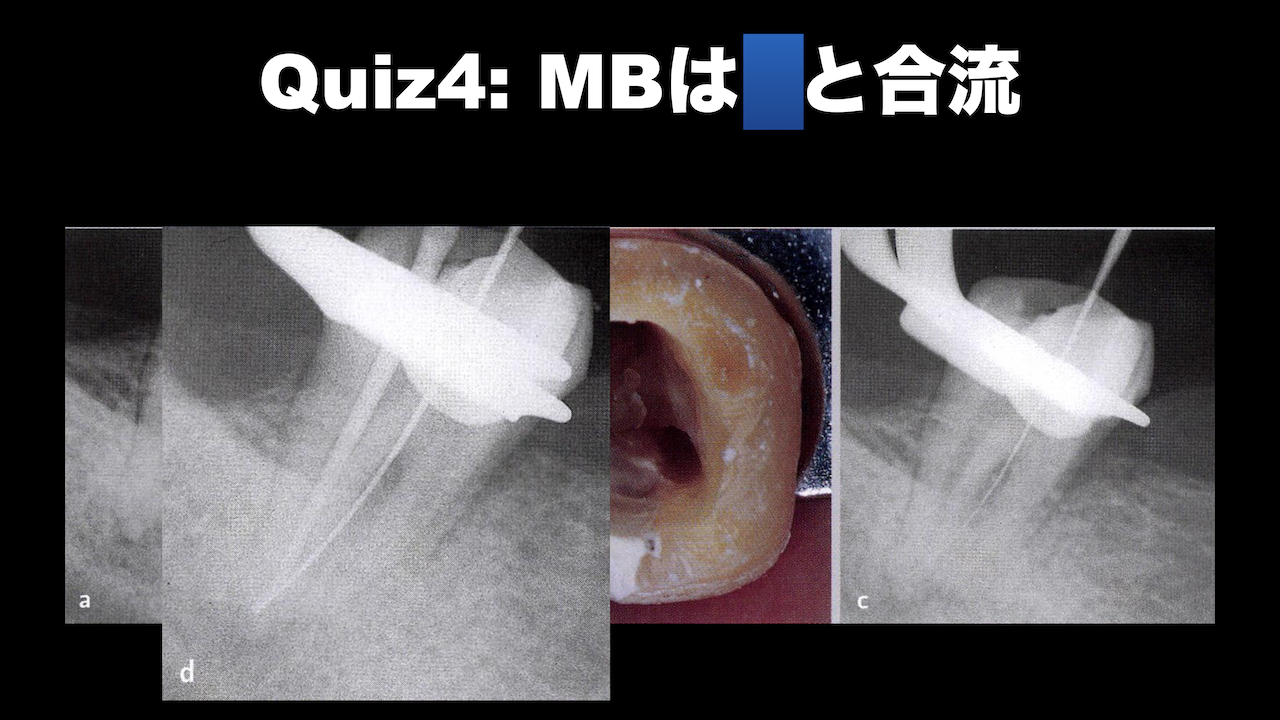

したがって

樋状根の根管形成は、DそしてMLをまず開始させなければならない。

そして、それが完了した後に、D, MLにGutta Percha Pointを挿入しMBにファイルを入れてグリグリやるのである。

Basic Course, マイクロエンドマンツーマンコースで説明している通りである。

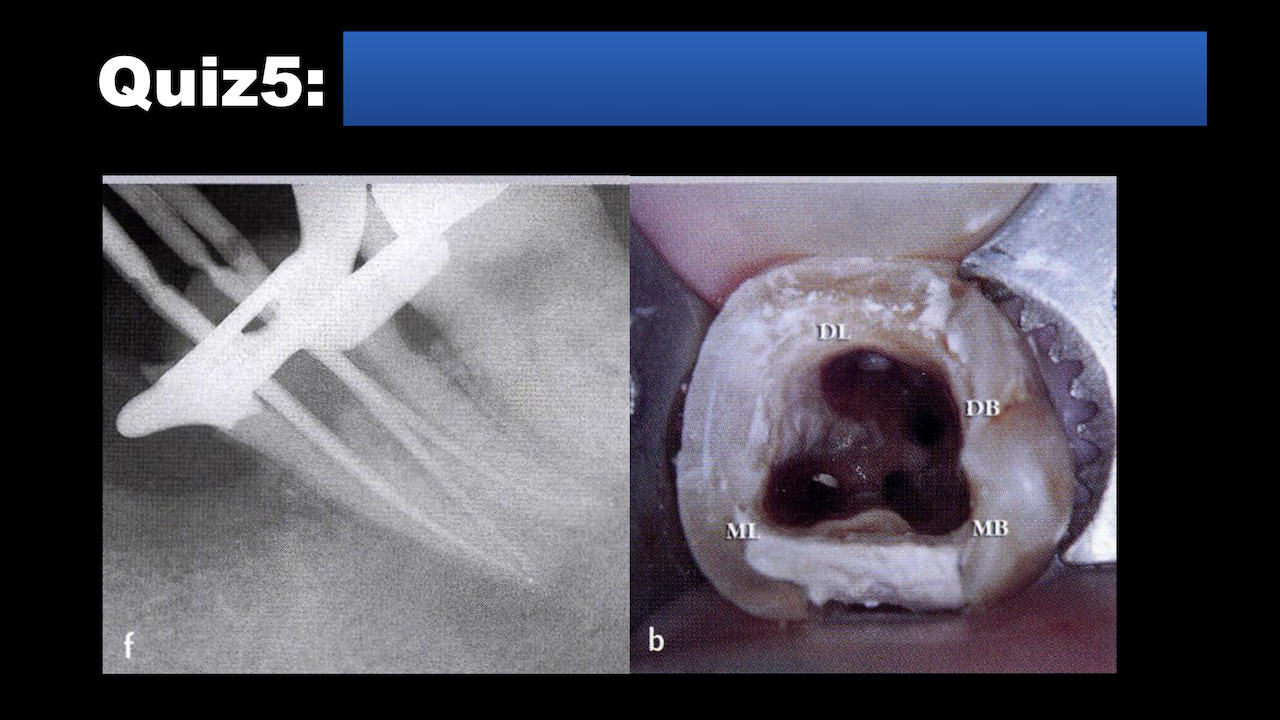

以下が参考ケースだ。

それらが頭に入っていれば、以下はわかるだろう。

が、たまに以下のような応用問題に出くわすこともあるが私は未だにない。

ということで、歯内療法を極める道は果てしなく遠いことがわかる。

が、

CBCTがあればそこに道筋をつけることが可能

だ。

基本はMBがMLかDへ合流する

という事実を知っていれば臨床対応はできるだろう。

が、

思いの外それは難しいのも事実だ。

であれば、何を基準に治療するか?である。

症状があるのか?

根尖病変があるのか?

壊死歯髄か?生活歯髄か?再治療か?

などは術前に考慮しなければならないだろう。

以上、夏休みの特別?記事でした。