今日は、2025.7.25に開催された、イブニングセミナーの内容をお伝えする。

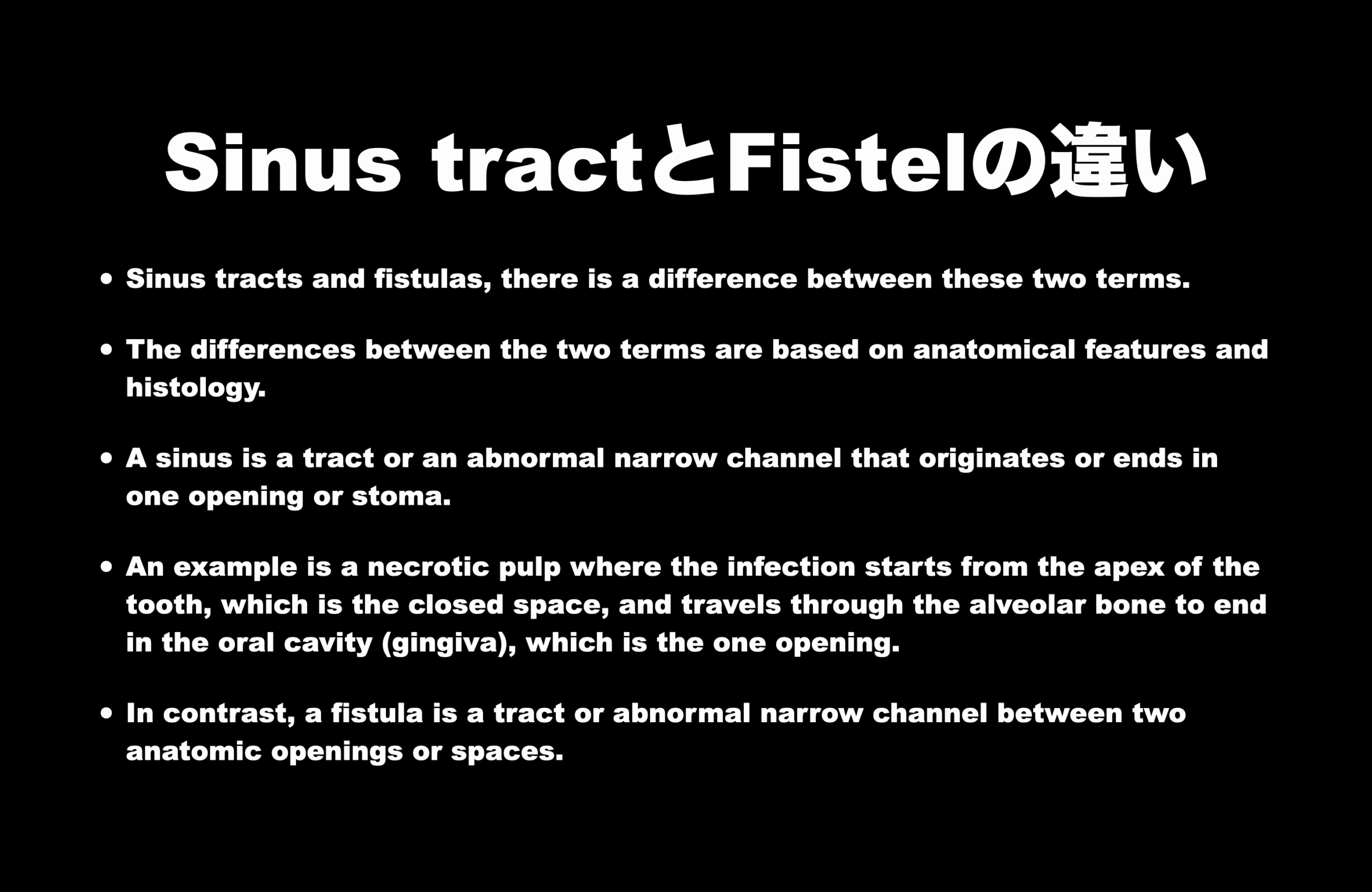

私はSinus tractについてまとめたJADAの文献を担当した。

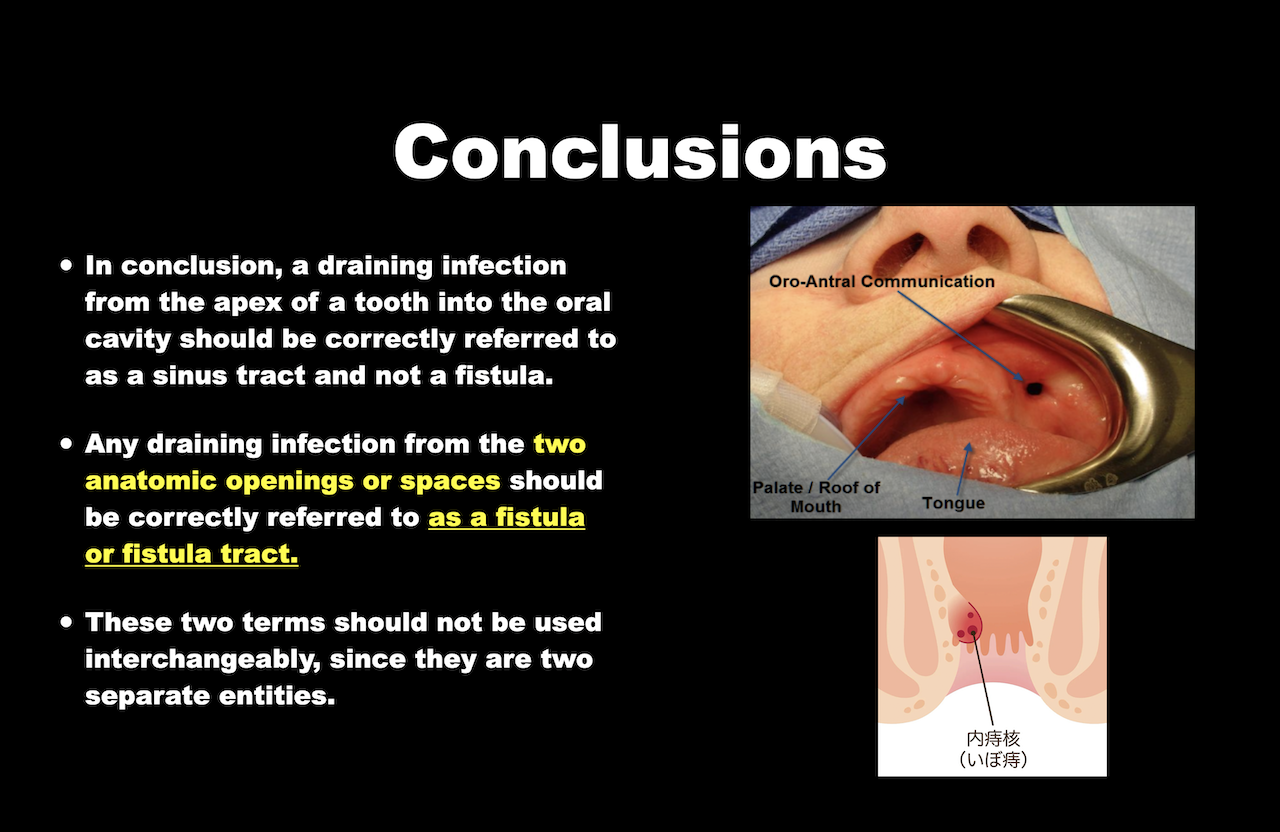

口腔内にできる歯根由来の孔はフィステルとは言わないのである。

もう一度押さえておきましょう。

そして、それがあると根管治療にどのような影響が及ぼされるか?ケースに基づいて解説した。

ここが重要だ。

それがある時に、どのような処置が必要で、どのように対応していくのが重要か?よく復習しましょう。

野間先生は、

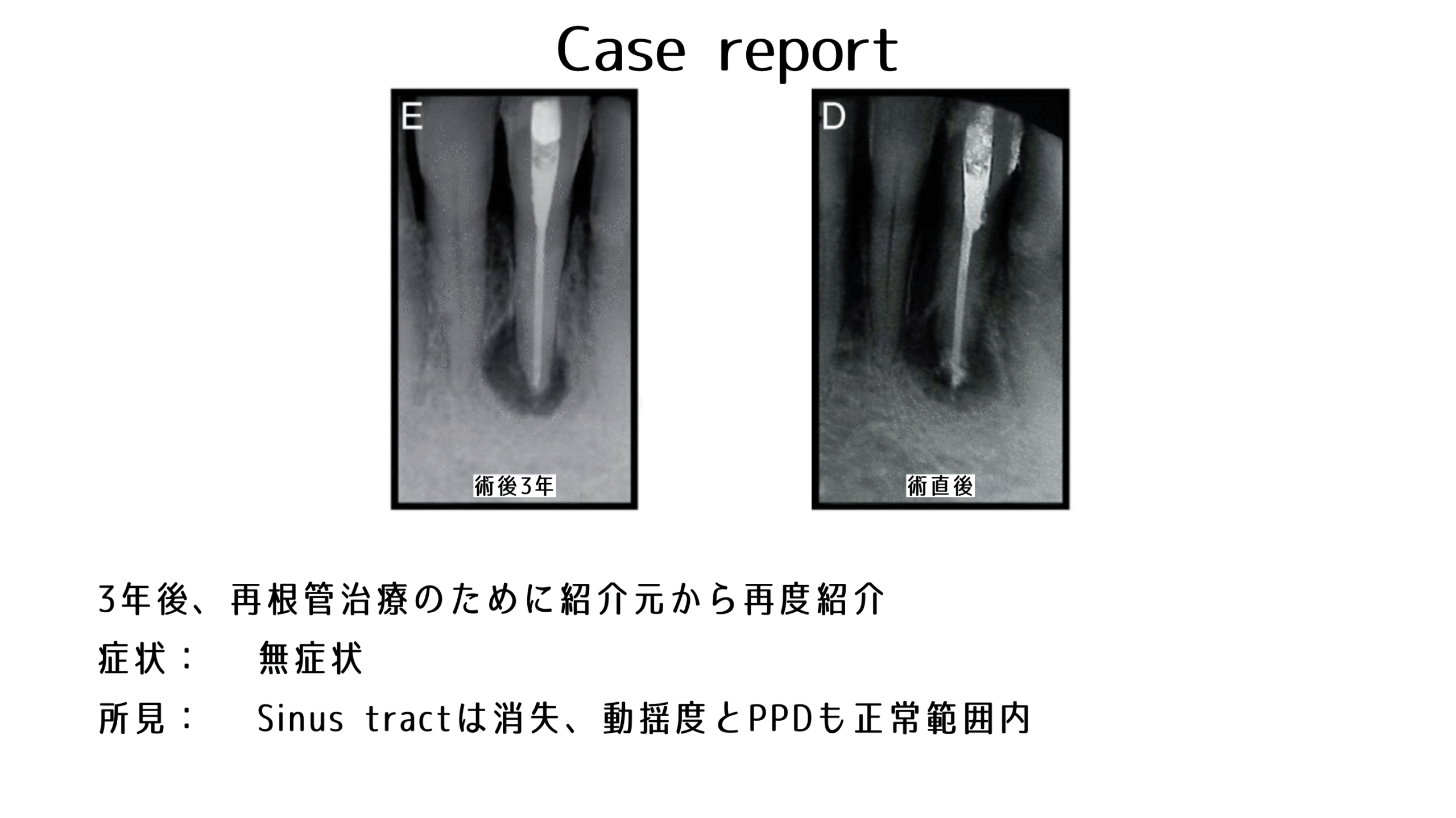

Zmener 2022 Noninvasive endodontic periapical biopsy of a periapical fibrous scar – Case report

について解説した。

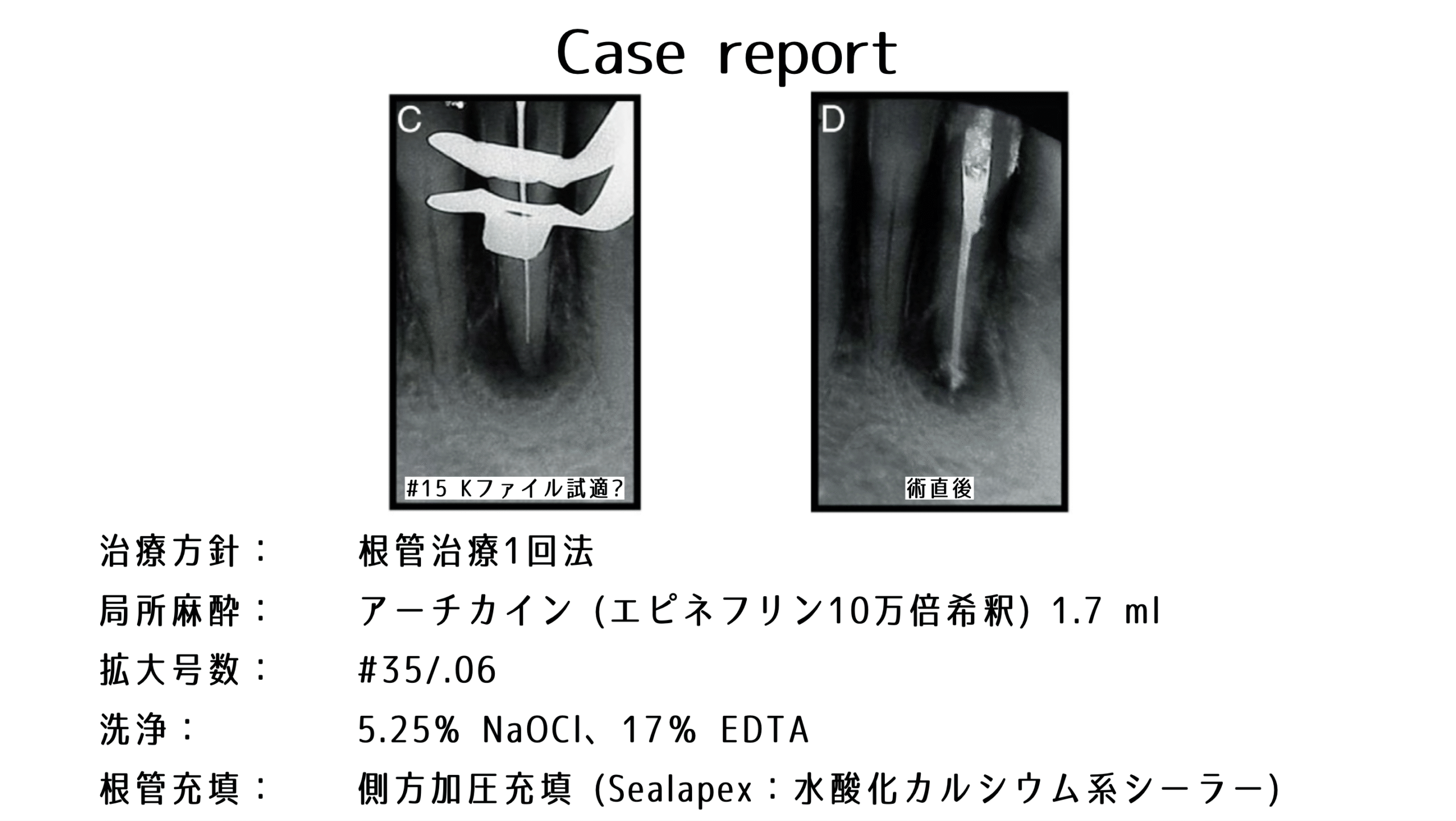

再治療をしたものの、根尖病変が消えずに残存することがある。

そして、無症状。

一体、そこには何があるのか?という疑問を追求する文献である。

以下のような道具で生検した。

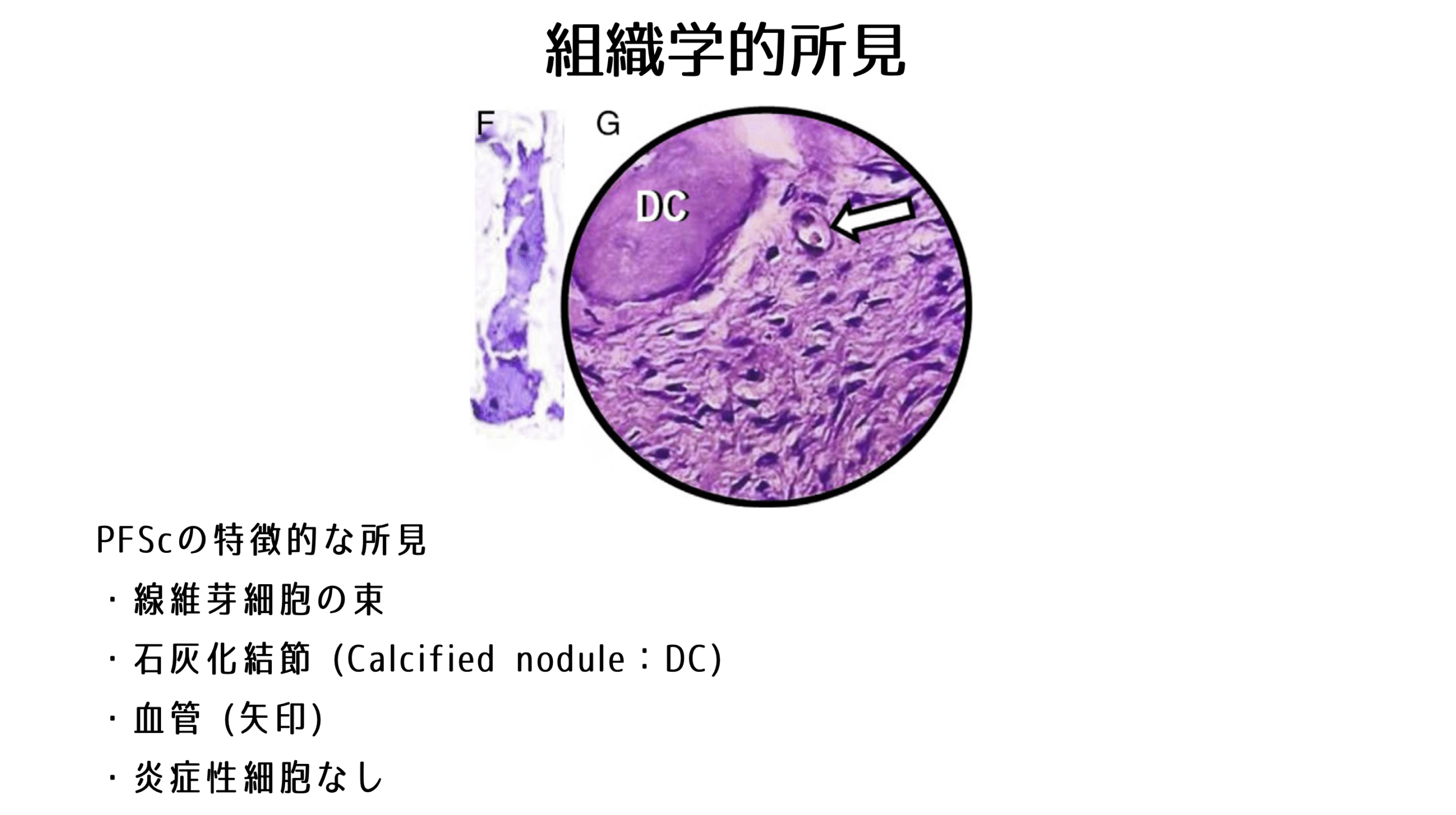

するとそこにあったのは…

繊維芽細胞であった。

そうこれはつまり、

瘢痕治癒

であるそうだ。

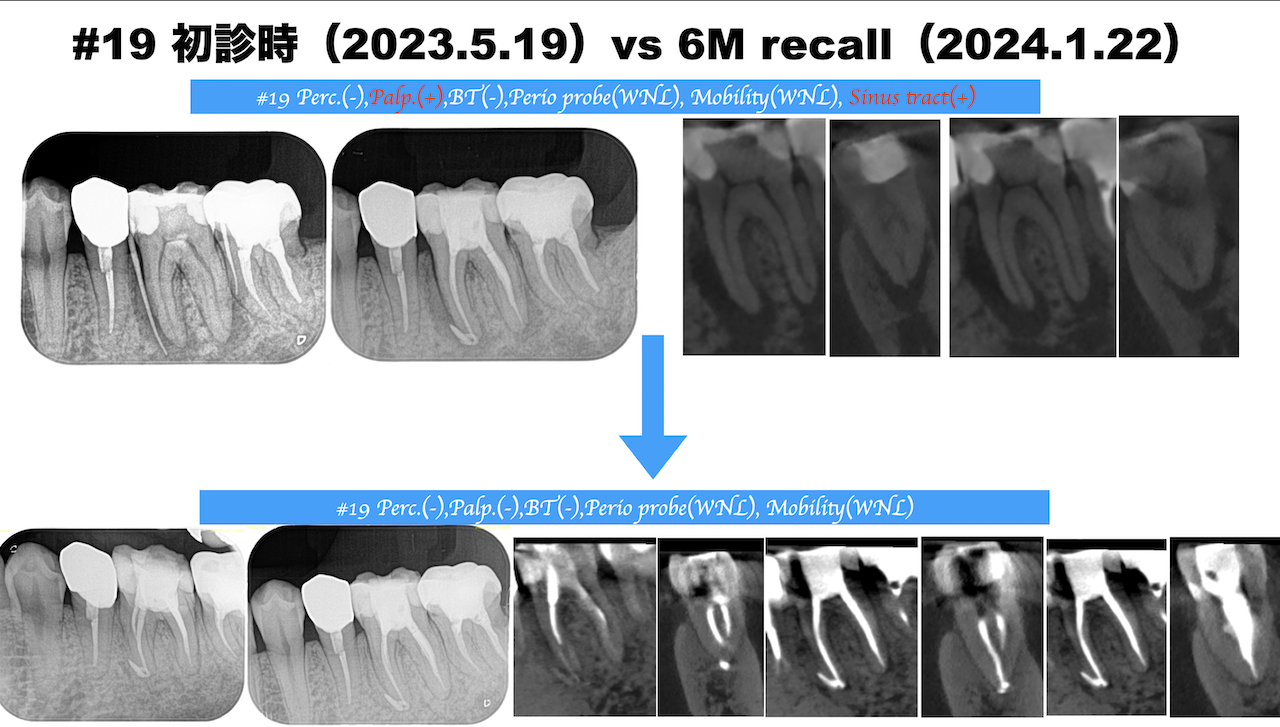

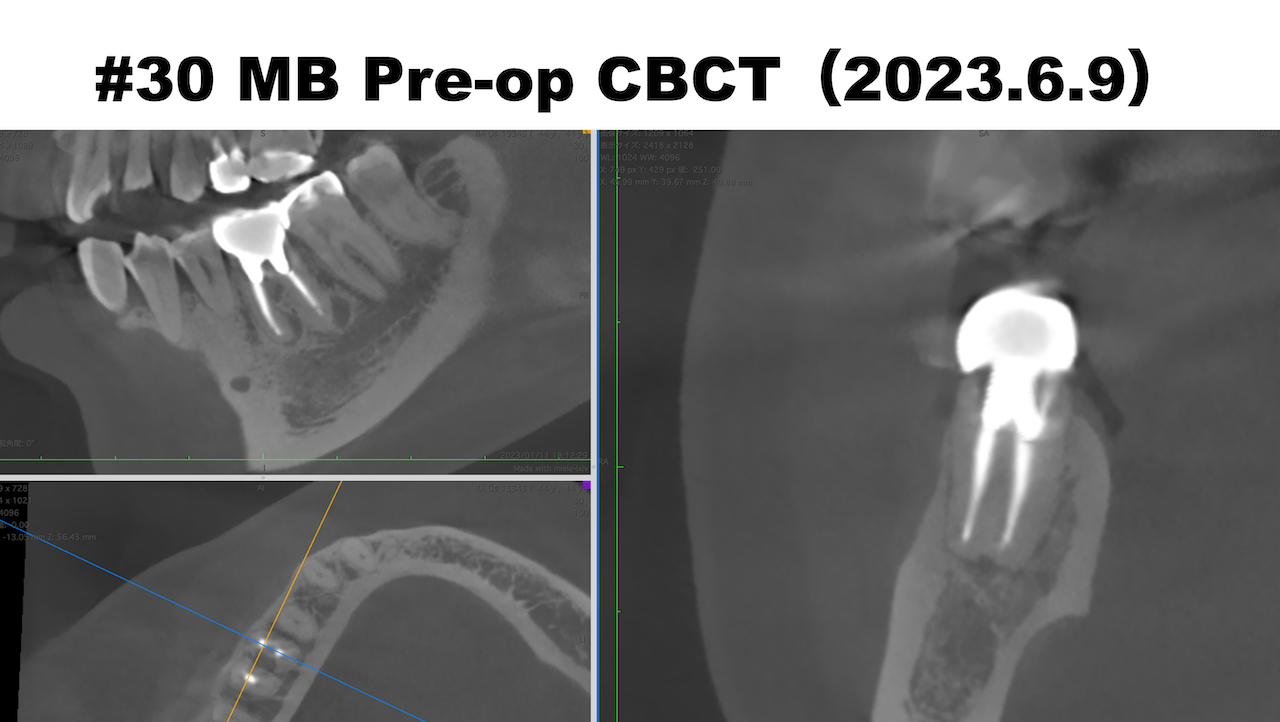

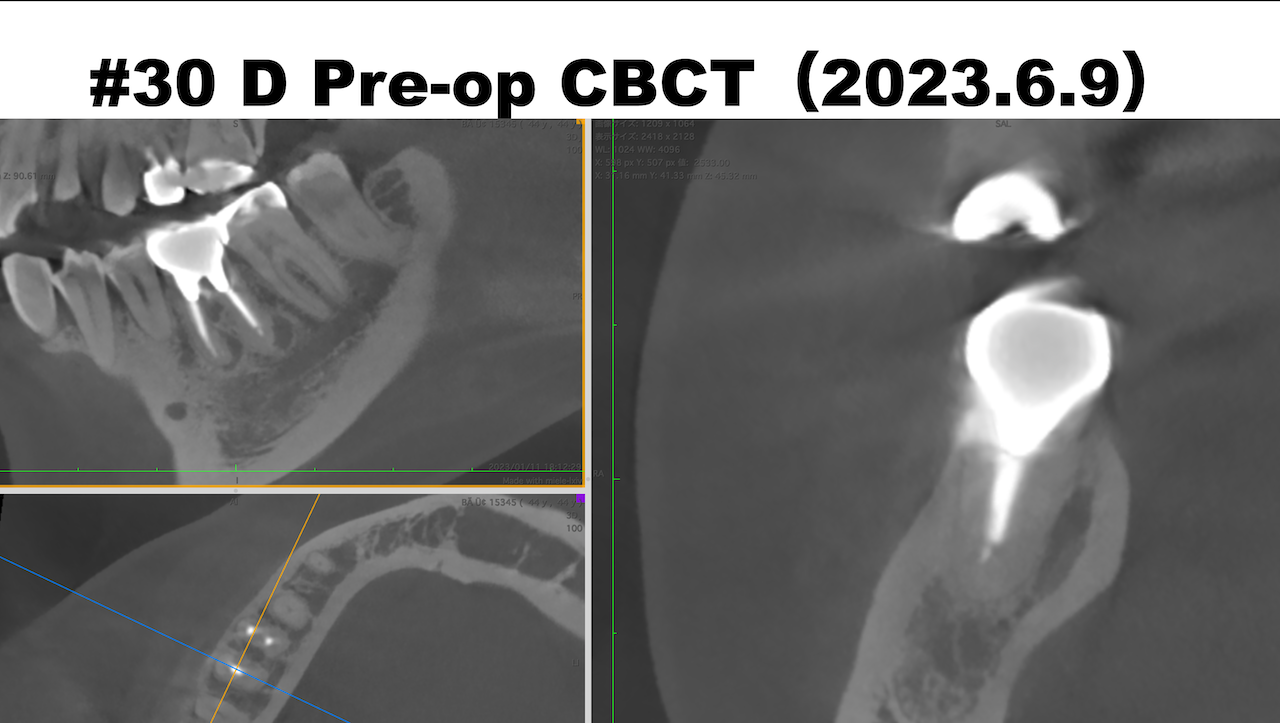

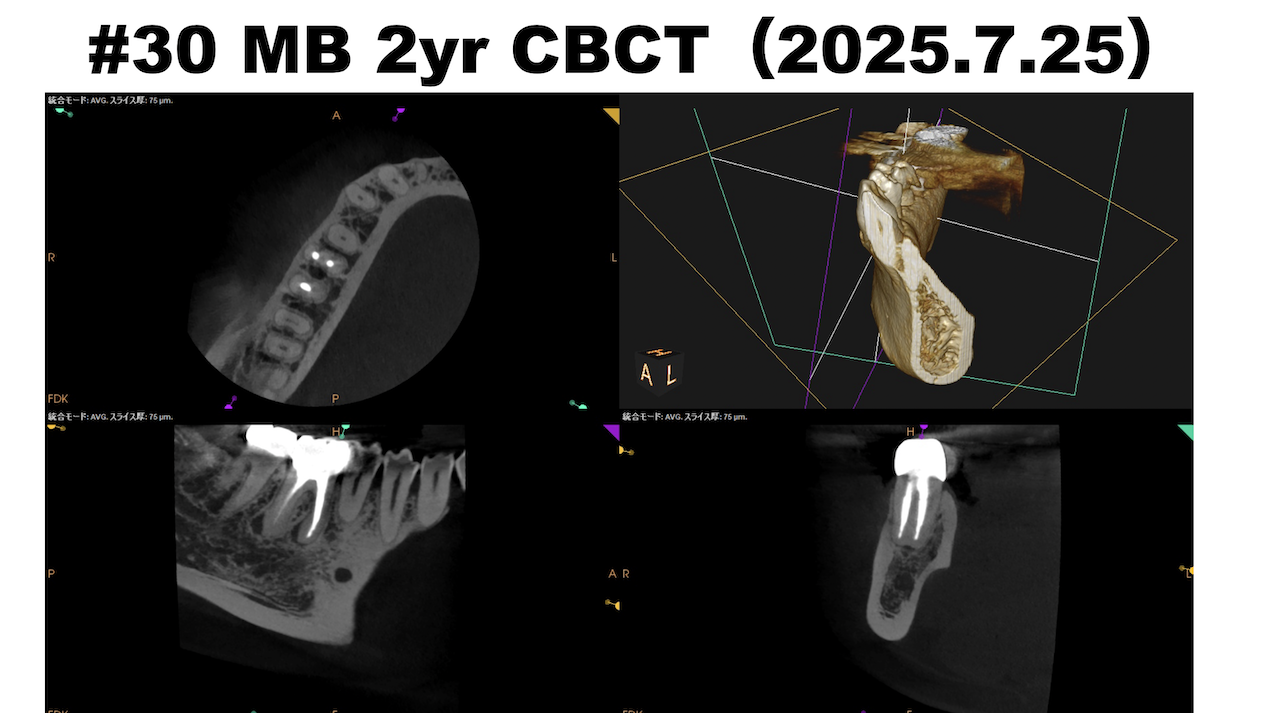

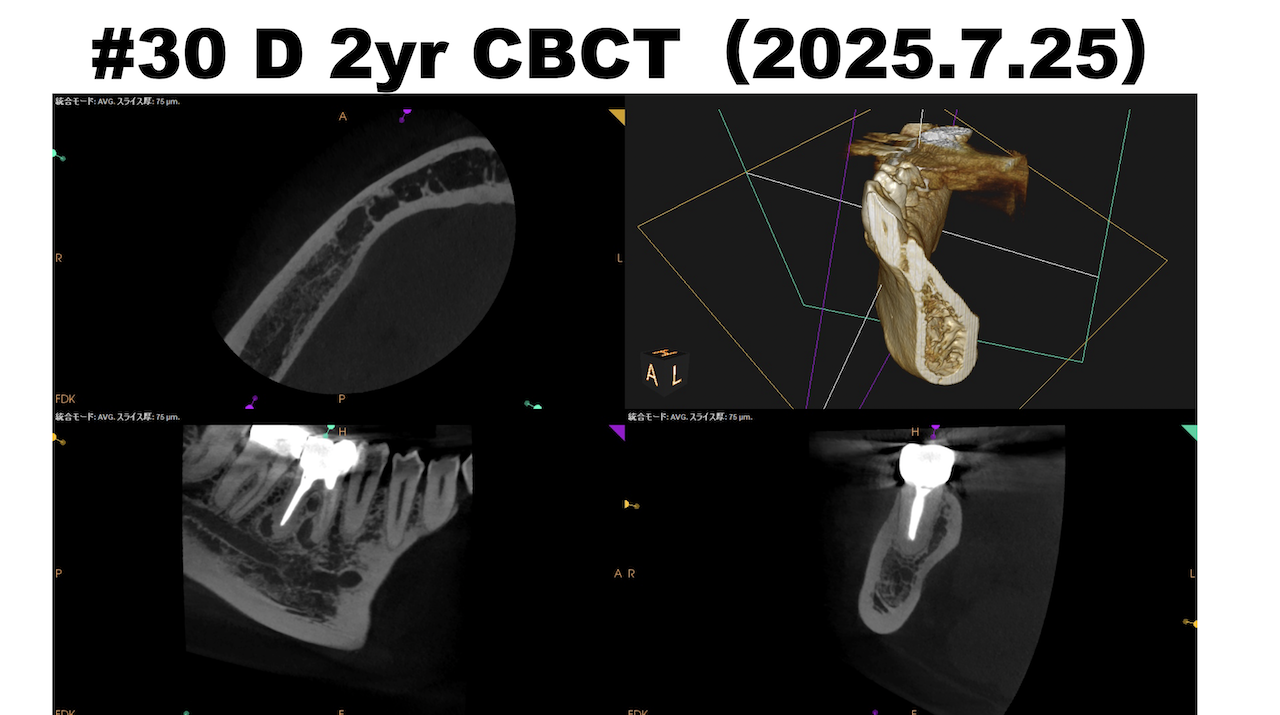

私のケースでもそうしたことが起きることがある。

以下である。

コアニードルで生検すればわかるのだが、誰も望まないだろう。

USC時代も生検の話をしても十中八九、NOであったのは言うまでもない。

ということで、これらは瘢痕治癒と捉えていいのだが、

病理出身の先生から以下のようなツッコミが入った。

病理組織の一部分のみをとってきて、瘢痕性治癒と言いきれるのか?

創傷治癒の過程で上皮などは肉芽組織が繊維性結合組織になり瘢痕治癒していきます。(傷が大きい場合)皮膚などですね

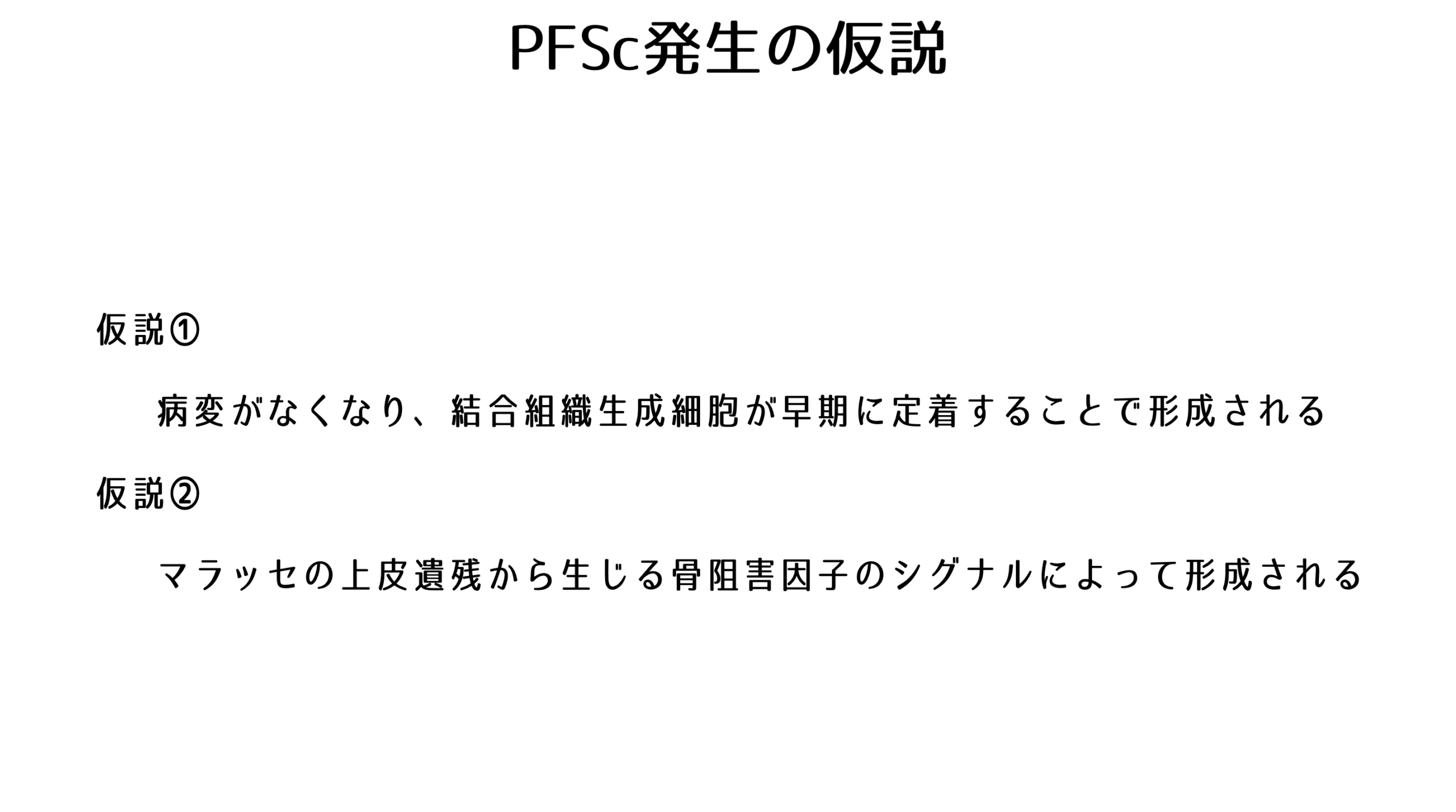

ただ、根尖性歯周炎の治癒はどっちかというと修復(瘢痕治癒などは)でなくて、元々あった骨組織に置き換わる=再生するので、そもそもの治癒過程が違います。

で、なんで瘢痕治癒するかというと、骨に置き換われなくて(色んな理由で再生出来ず)、再生ではなく修復に置き換わっているのかな?と思ってました。

これがあってるかわからないので、ちょっと調べてみますが、ただ、症状ないならどっちでも良くない?とは思います。

あと、さっきの僕の質問の付け加えですが、歯根肉芽種は、二層構造で、内側は炎症性細胞層ですが、外層はただの繊維性結合組織創です。

さっきの生検がただ、外層のみとっていたと考えたら、やっぱりスカーティシューなのか?と思いました。

僕も正直そんなに詳しくはないのですが、また先生方と共に知識を共有できればと思います。

難解な質問だ。

正直、私はUSC留学中にこうした組織や病理のLit Reviewは避けて通ってきた人間であるのでこうですよ,という説明ができない…

というような内容でイブニングは行なっている。

興味のある先生は、次回10/31(金)19:30~にお待ちしています。

申し込みは

までお待ちしています。