紹介患者さんの治療。

主訴は、

前歯にできものが出来て歯が痛い…

である。

⭐︎この後、検査/外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

歯内療法学的検査(2025.2.6)

#24 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#8 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#9 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(++), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL), Sinus tract(+)

主訴は症状のある#8,9だろう。

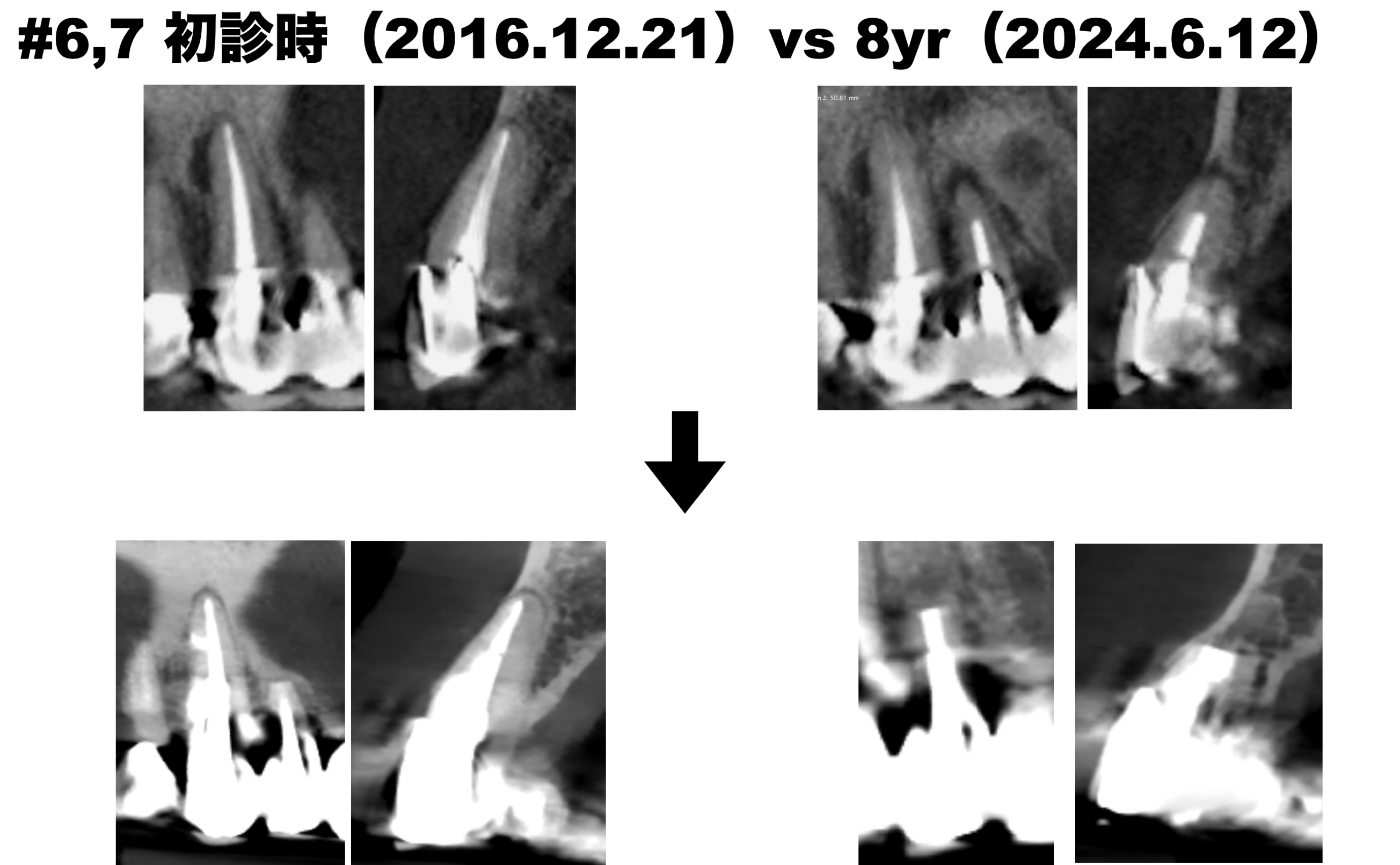

PA (2025.2.6)

臨床症状のある#8, また#9はSinus tractもあるのだが…根尖病変がない。

どういうことだろうか?

偏心撮影しても、

???

な状況だ。

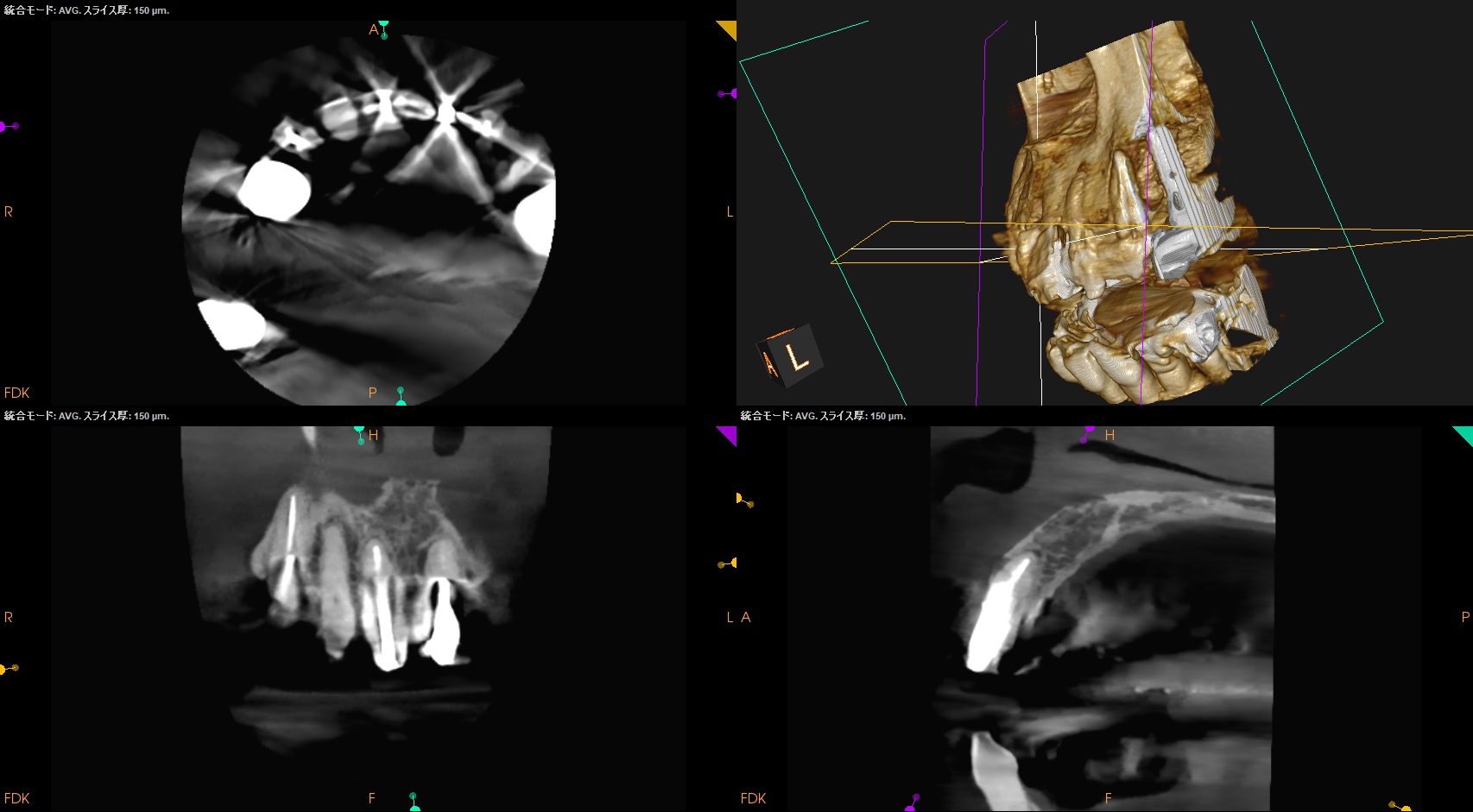

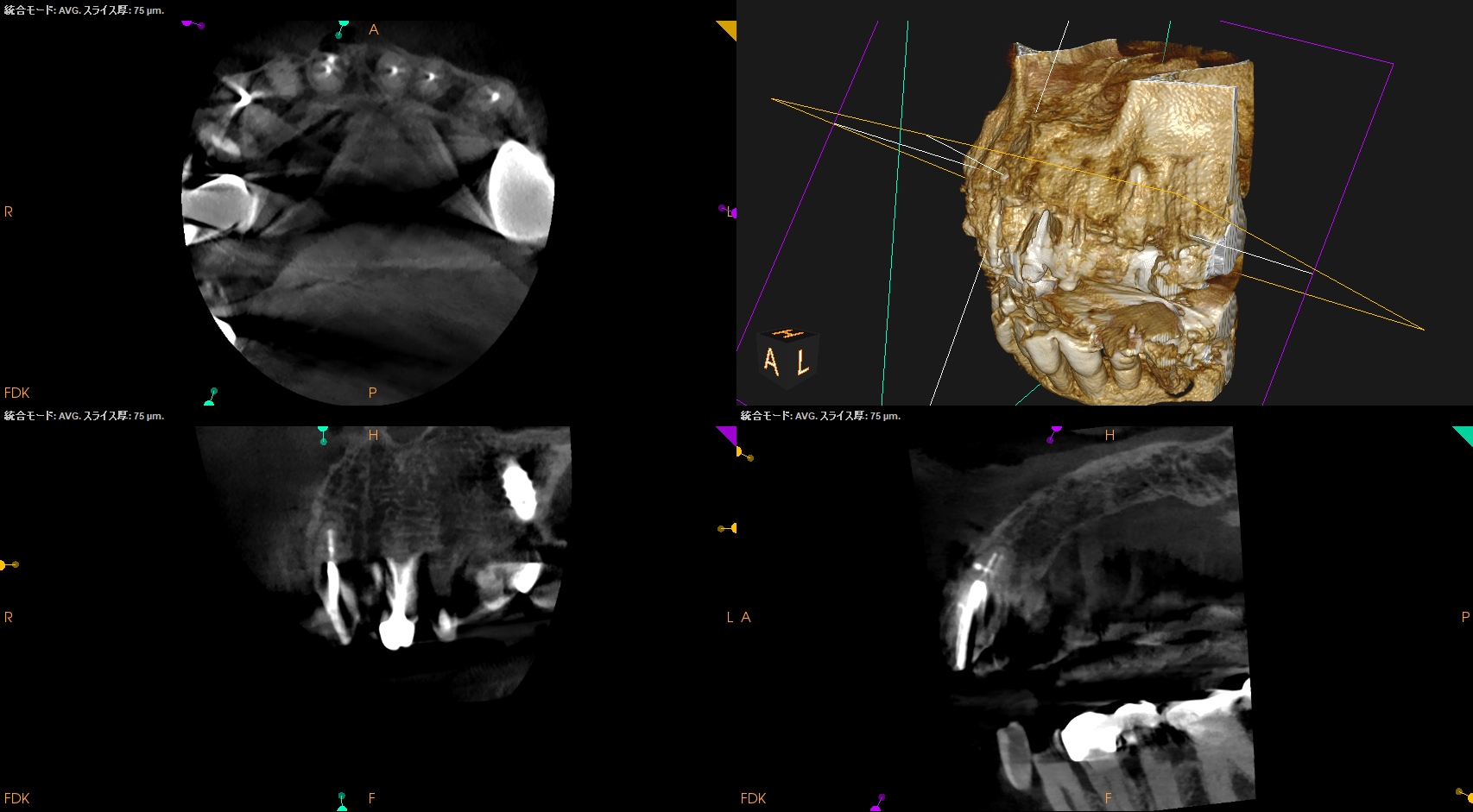

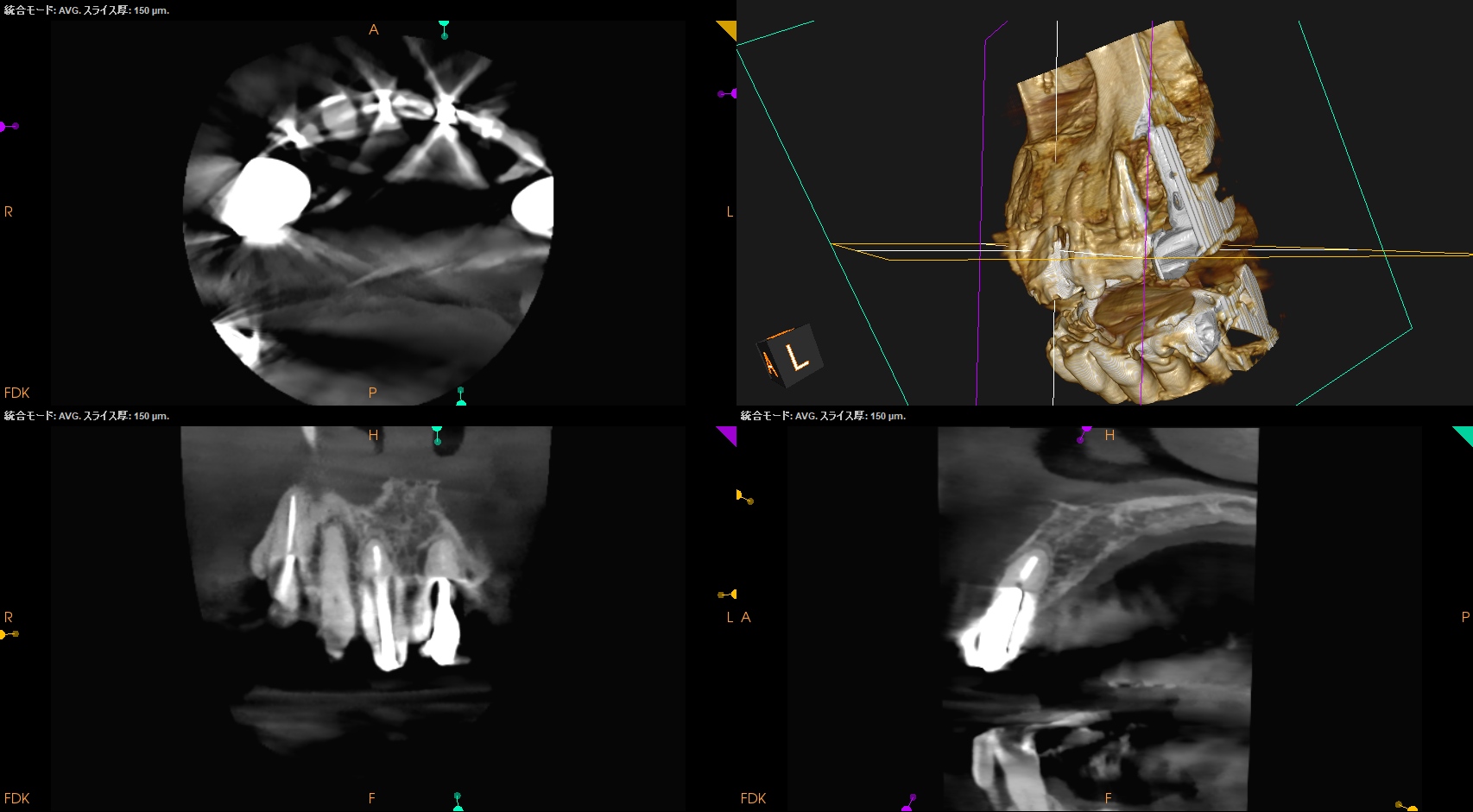

CBCT(2025.2.6)

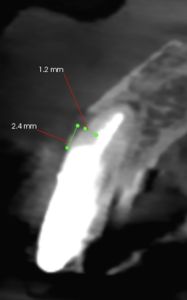

#8

頬側の側枝の周囲の歯槽骨が#8 Palpation(+)の原因だろう。

根尖部に病変はない。

つまりこの部分は、

側枝のみの外科的歯内療法

ということになる。

#9

ここにも側枝の存在が見て取れる。

つまり、

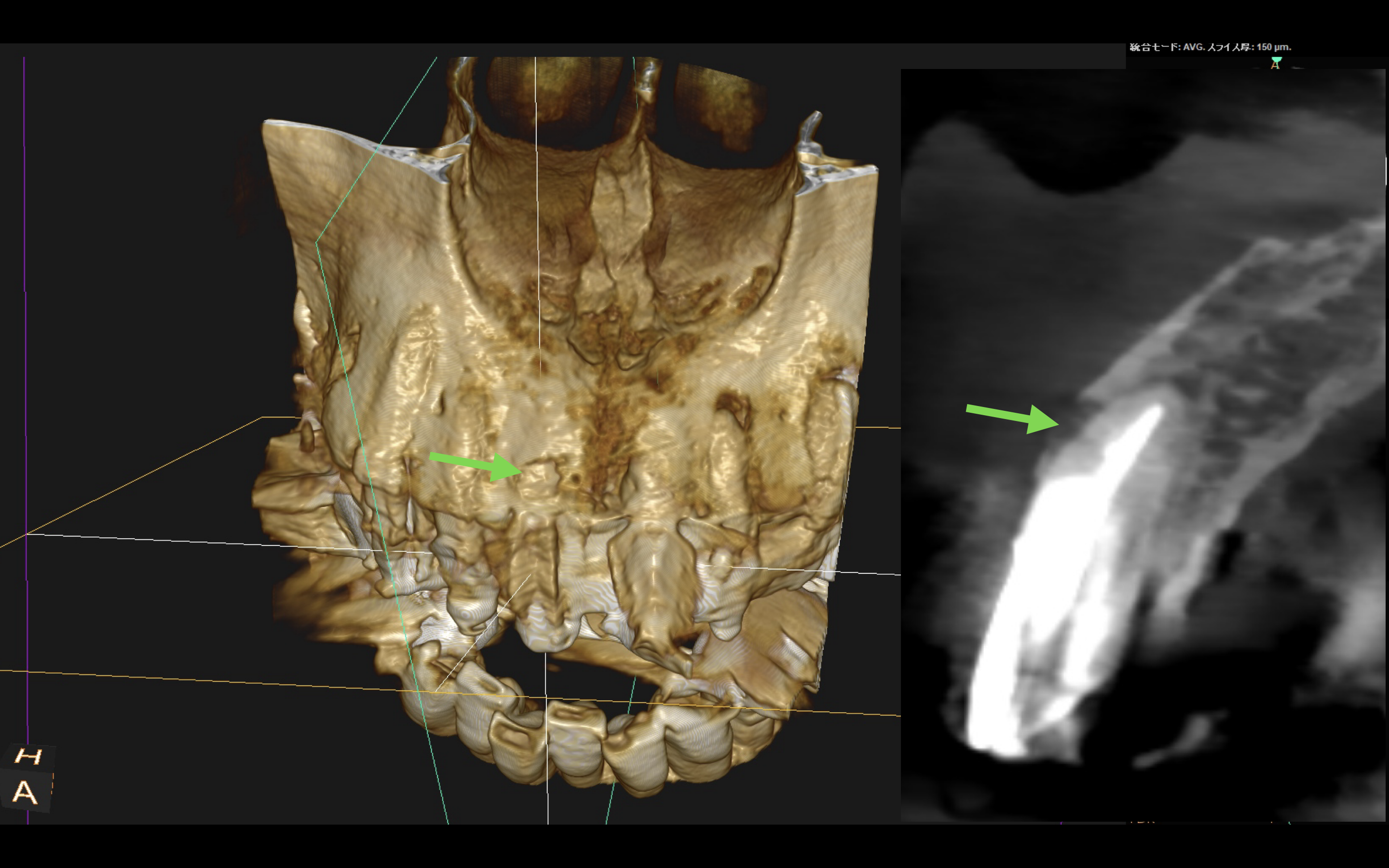

#8,8ともに歯根端切除術は不要だが、側枝の形成と側枝の充填は必要である

ということがわかる。

そんなことできるのか?といえば、以下だ。

↑の写真を見せると、患者さんは治療に同意した。

が、この場合の治療方法は

Apicoectomyではなく、顕微鏡下での外科治療、

つまり、

MicroSurgery

ということになる。

歯内療法学的診断(2025.2.6)

#8

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: MicroSurgery

#9

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Chronic apical abscess

Recommended Tx: MicroSurgery

外科後にこのメタルポストコアを除去し、支台築造しなおすことにもなった。

まずは外科治療だ。

切開方法は、

Apicoectomyであれば2個近遠心が術野、つまり、#6→#11と広範囲になるが、

Apicoectomyでなく、側枝へのMicroSurgeryであるので、#7→#9の遠心(場合によっては#10,その時での判断)とした。

ここも外科時のポイントだ。

Advanced Course 2024ではこれをすでに解説した。

これが理解できなければ、

すぐ切れる上顎前歯の麻酔でアタフタすることとなるだろう。

臨床家は事前に起こりうることを理解しなければならないのである。

さもなくば、患者はあなたに歯を委ねよう!とは思わないだろう。

⭐︎この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

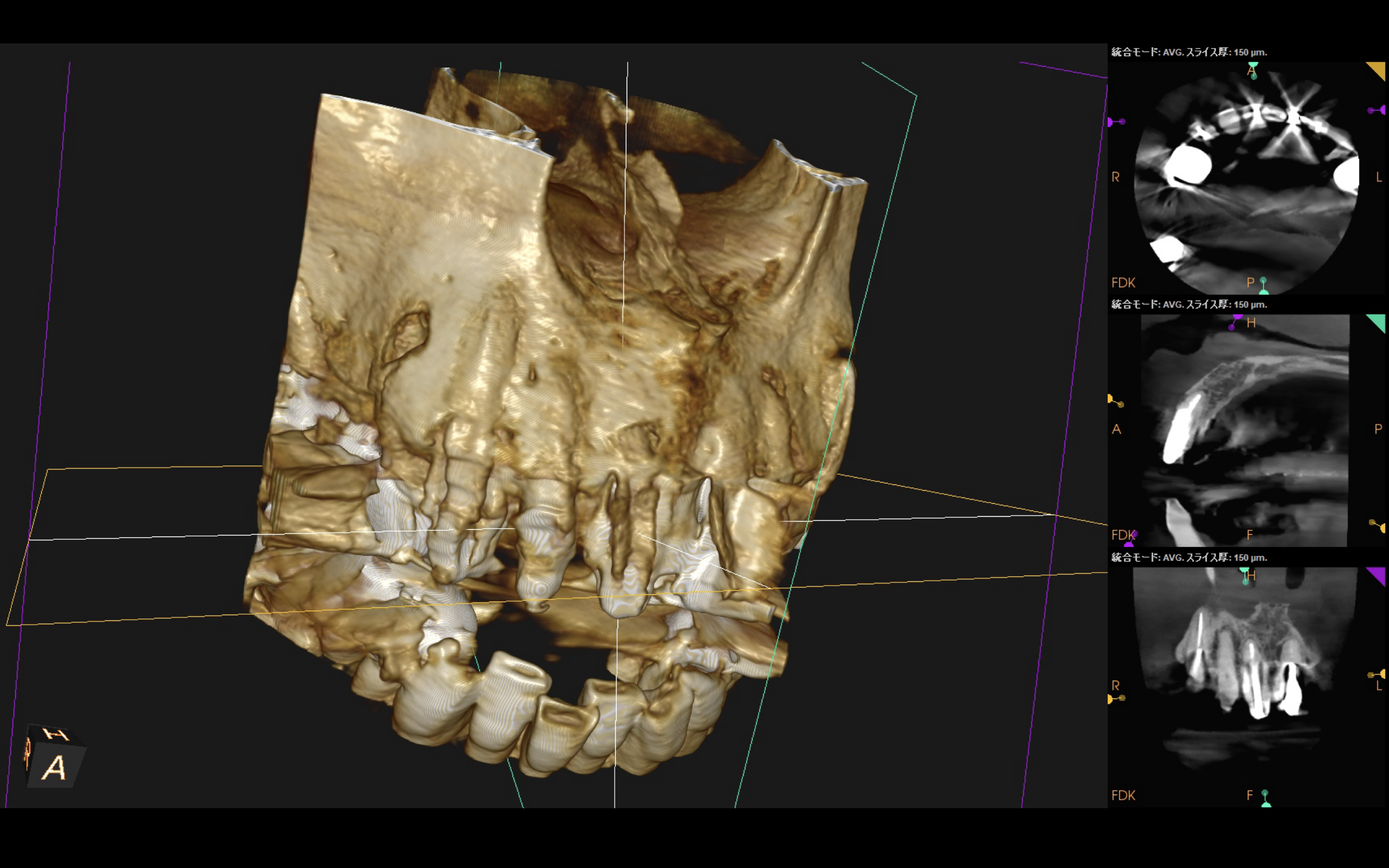

#8,9 MicroSurgery(2025.2.6)

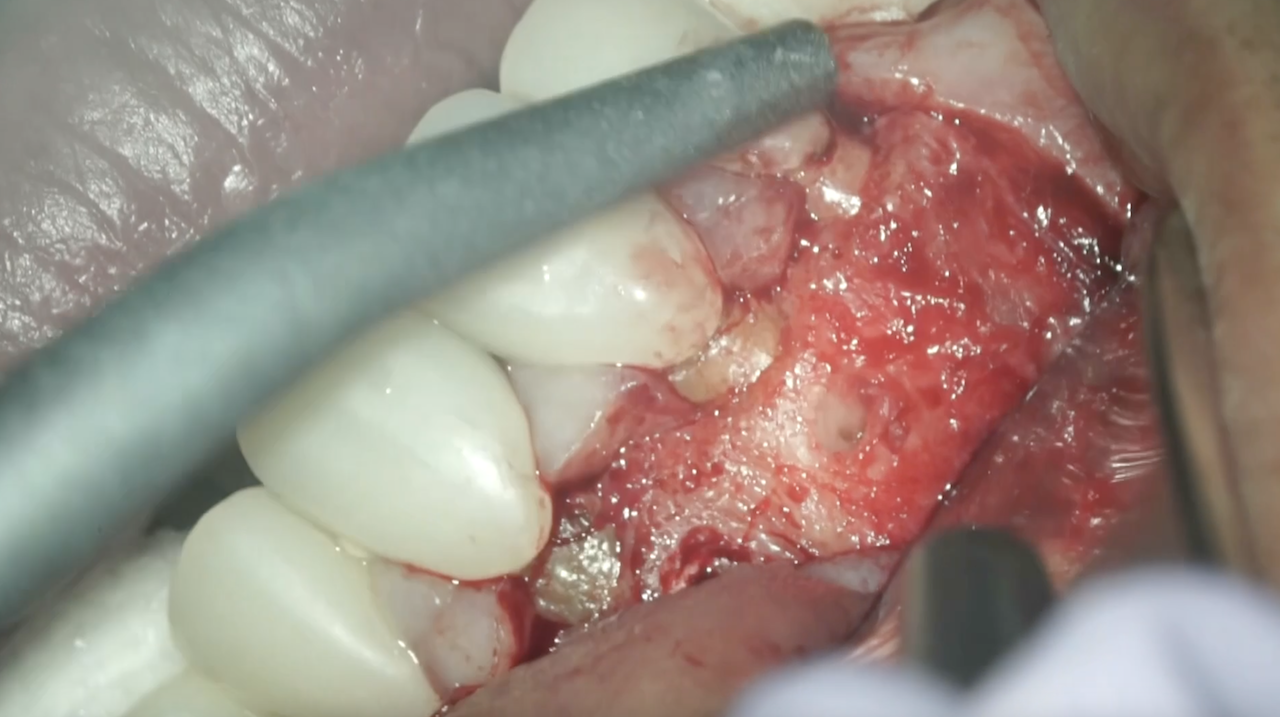

このFlapと術野の状況から、

もはやこれ以上#9の先へとFlapを広げる必要性がない

ということが瞬時に理解できるだろうか?

まずは確実に見えている、#9近心の側枝から攻略する。

側枝を形成し、硬化の早いシーラーを充填した。

次が、#8だ。

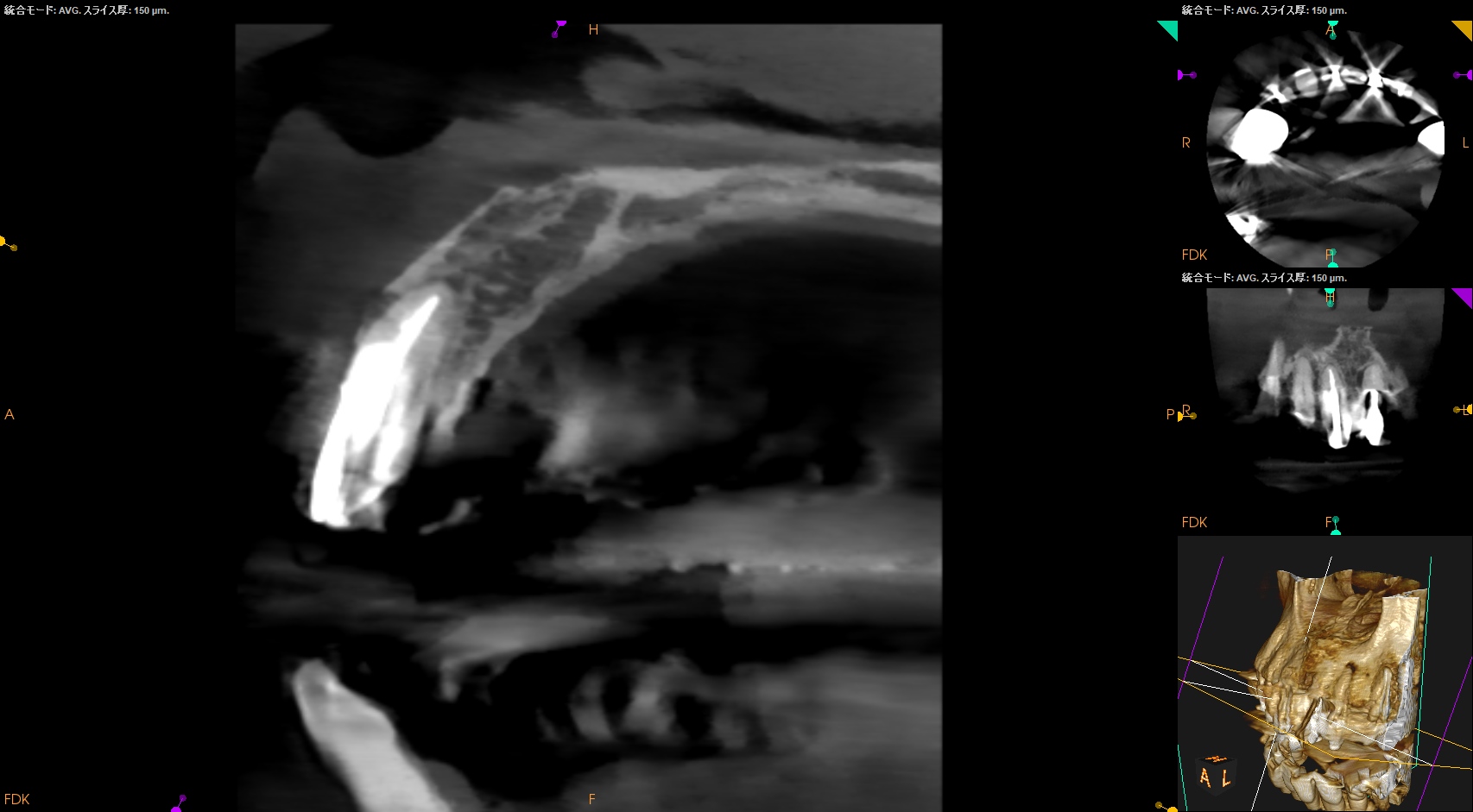

#8はCEJよりも

2.5mm直下付近にあることがわかる。

そこを鋭匙で探索した。

すると無事、以下のような場所を見つけるのである。

ということでここも側枝を形成し、充填した。

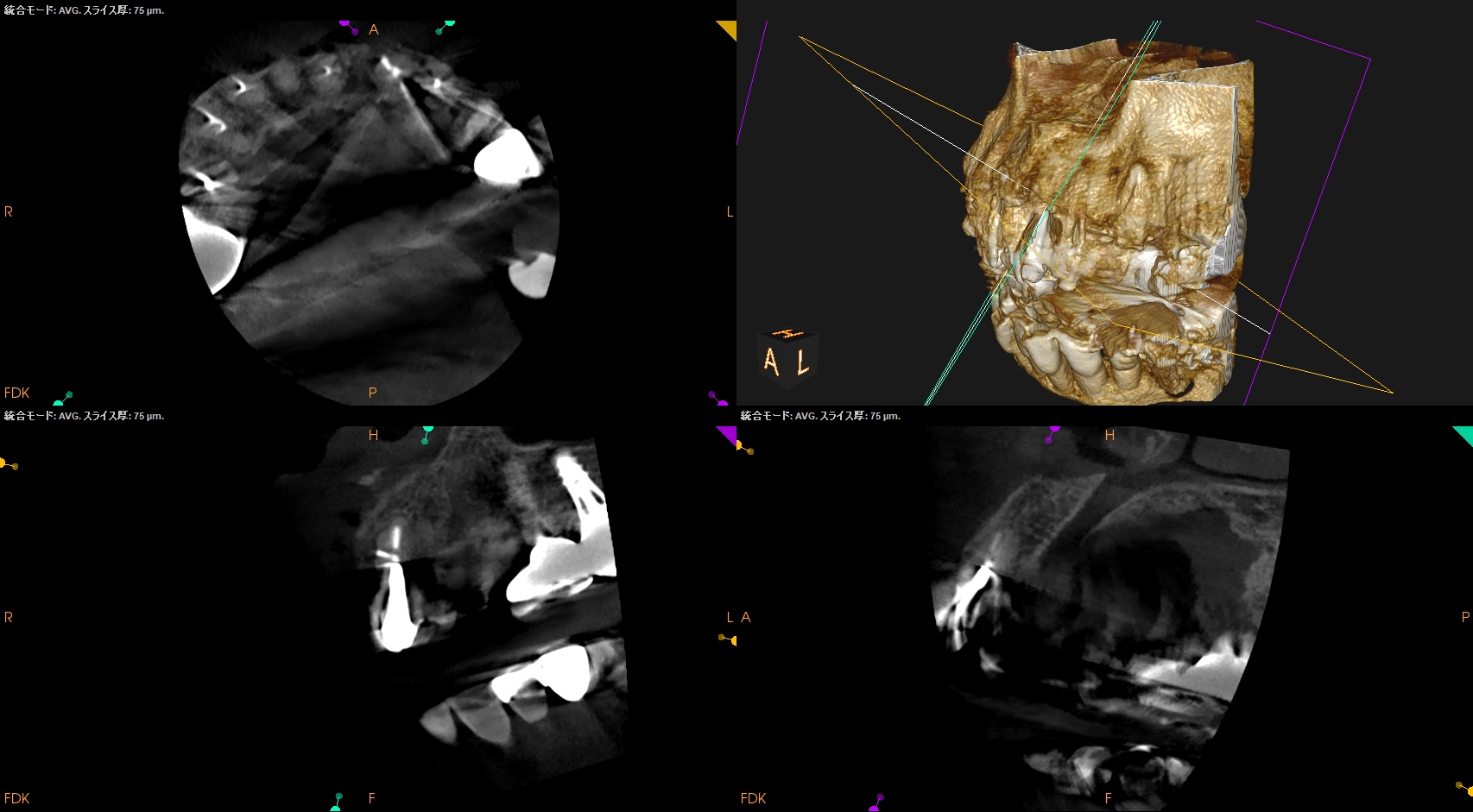

術後にPA, CBCTを撮影した。

問題は

なさそう

だ。

なさそうというのは、

恐らく

という意味である。

真実はCBCTでなければわからない。

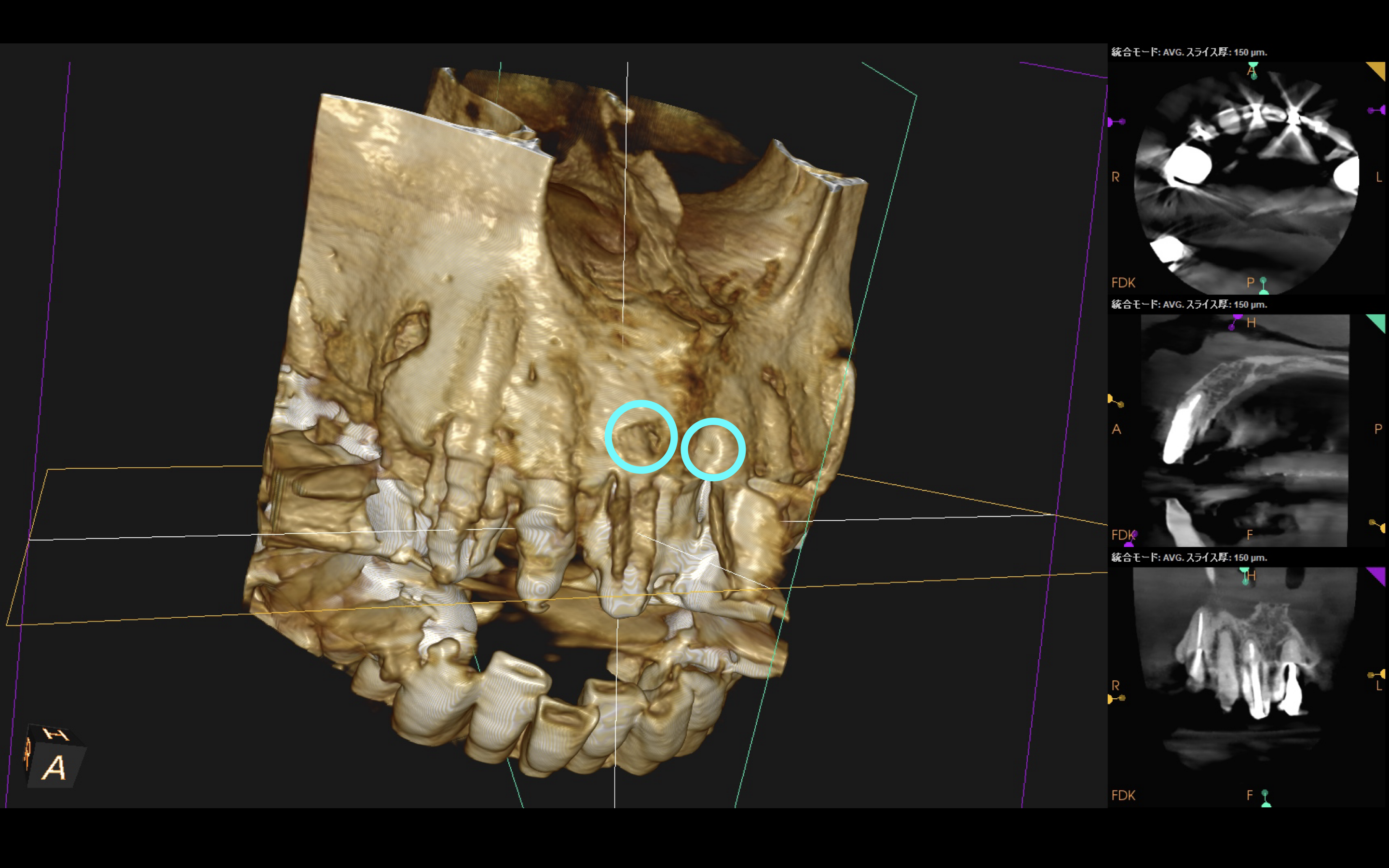

#8

#9

CTの位置付け方法を知らないとこの絵を導き出せないだろう。

詳細は、今年度はAdvanced Course 2025でお話しします。

ということで問題がないことを確認したので最後に縫合した。

ということで次回は(支台築造を経て)1年後である。

またその結果をご報告したい。