紹介患者さんの治療。

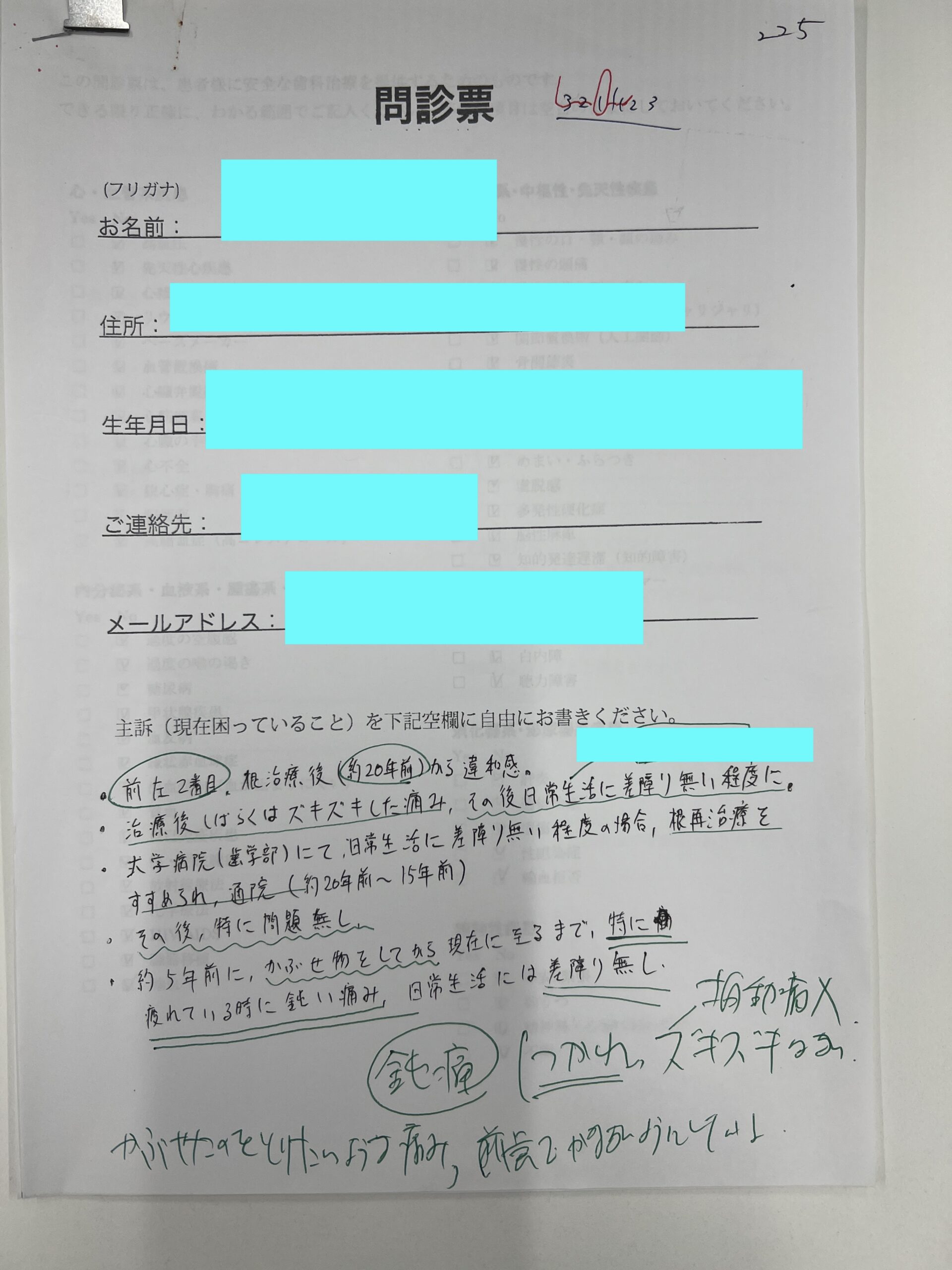

主訴は、

#6,8,10の鈍い痛み。特に疲れている時に痛む…

である。

ちなみにこの処置はいまから7年前の話である。

2018.9.1に当時の博多駅東の歯科医院に来院されていた。

その際の問診票が以下である。

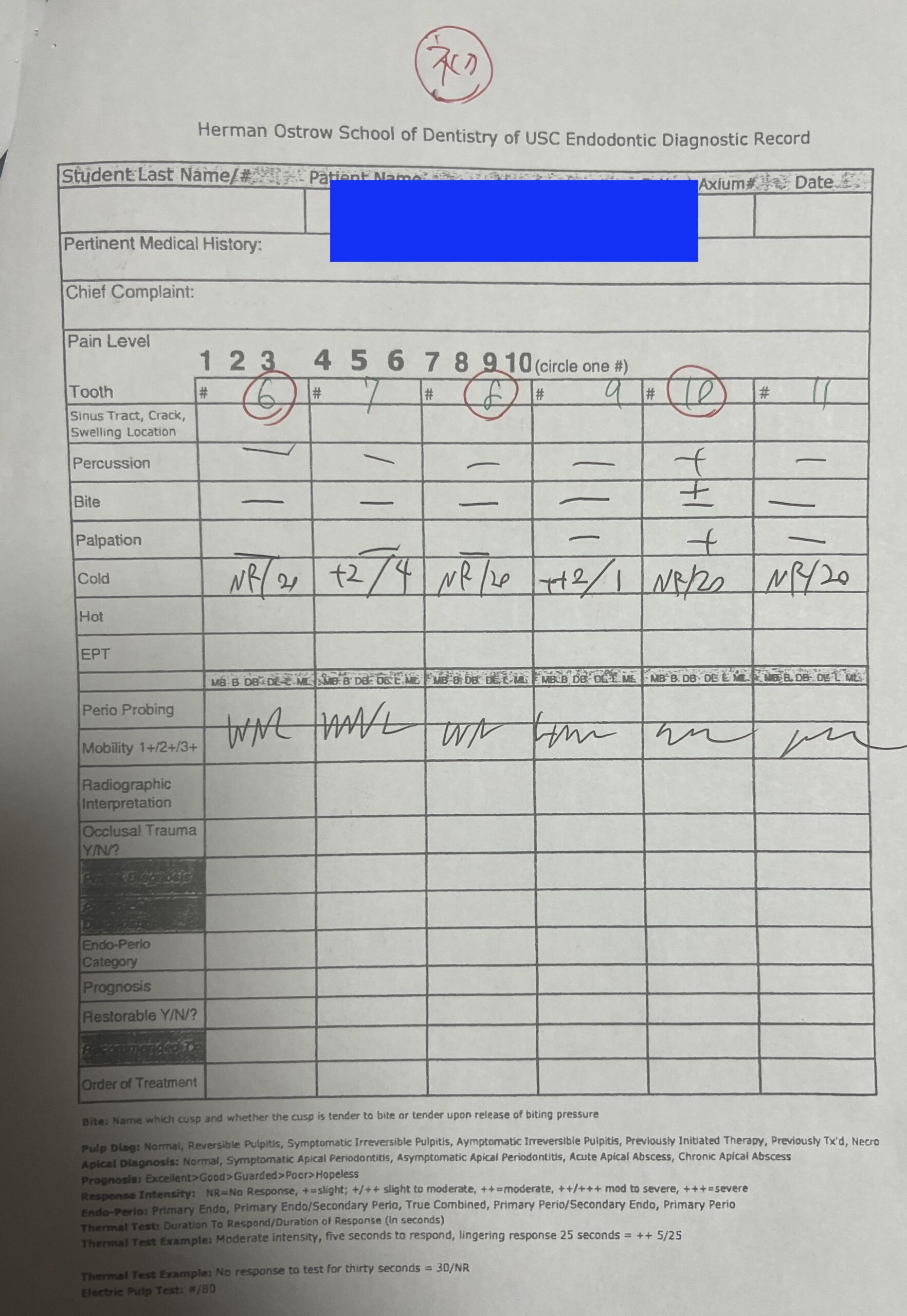

#6,8,10 歯内療法学的検査(2018.9.1)

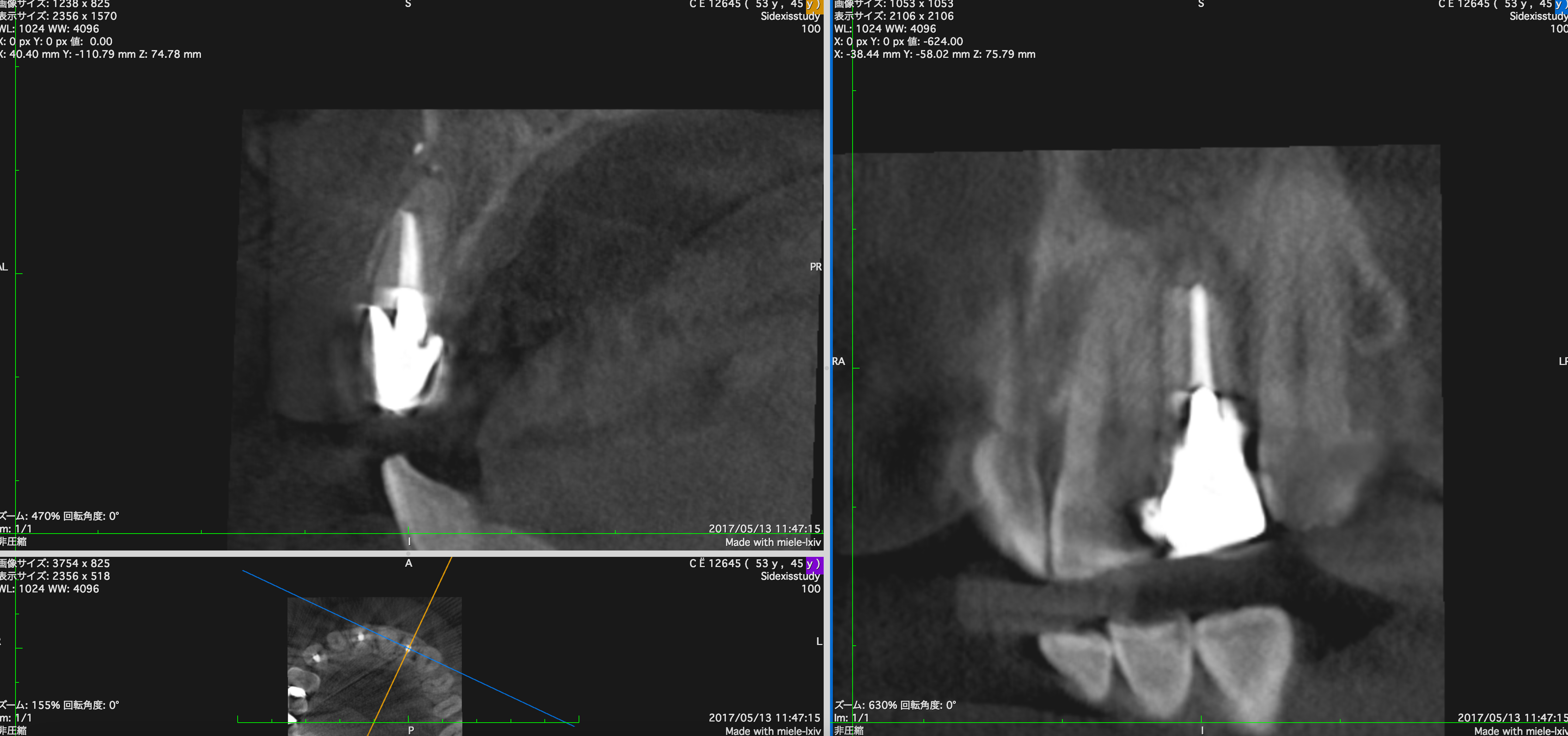

この時代は、術前しかCTがなかった。

紹介先の先生に撮影してもらって、DICOMデータをもらっていただけなのである。

そして私自身もそれに違和感を覚えていなかった。

CBCTがなければ歯内療法の治療計画が立てられないし、予期せぬアクシデントも知りようがないだろう。

今考えれば…恐ろしい話だ。

#6

#8

#10

#6の根尖部(上記画像は少し切れているが)に巨大な根尖病変、

#8の根尖部にも巨大な病変、

#10にも巨大な病変とトランスポーテーション

である。

このような状況になった場合、それを非外科的に修正するのは不可能なので問題解決にはApicoectomy一択である。

ということで、同日にApicoectomyへ移行した。

歯内療法学的診断(2018.9.1)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Apicoectomy

☆この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#6,8,10 Apicoectomy(2018.9.1)

最も術野から遠心の#10より外科治療を開始した。

当時の記録はUSC時代の装備であった。

つまり、アメリカで購入したCanonのカメラで動画を撮影していた。

そして、接眼レンズにここが作業場所ですよ!シールも貼っていなかった。

また、アシスタントとの息もこの時代はあっていなかっただろう。

なので非常に見にくいのはこの場を借りてお詫びしたい。

お詫びしないといけないのは患者さんに対してでもそうだろう。

これで責任ある歯科医療と言えるのか、甚だ怪しい。

逆根管充填した。

なぜ最後に骨窩洞にRacelletを挿入しているのか?謎だ。

取り忘れれば、異物反応が起きるのだが…

次が#8である。

ここも同じく、MTAで逆根充後にRacelletを骨窩洞に充填している。

先ほどと同様、危なっかしい。

今なら絶対にしない術式だ。

最後が、#6である。

歯根端を切除した。

その後、逆根管形成をしている。

最後にMTAで逆根充した。

しかし…

今と比べて時間がかかりすぎる。

このことからも、もはやMTAセメントは歯内療法の世界で脚光を浴びることはもう二度とないだろう。

もはや、MTAセメントは過去の遺物、Heritageだ。

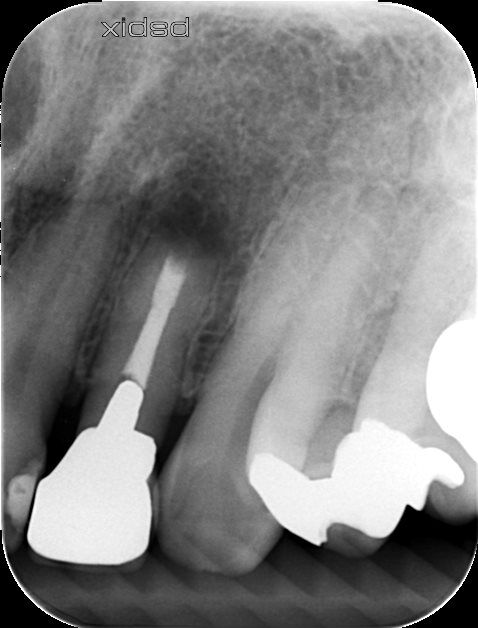

最後にPAを撮影した。

問題はない、と思われる。

ここでのこの

思われるという日本語の意味は、

多分大丈夫だろう

という意味である。

どうなっているか?は詳細は不明である。

正確には、現在のまつうら歯科医院では、術前・術後のCBCT撮影がマストだ。

ということで、最後に縫合した。

明日以降、このApicoectomyがどうなったか?を解説しようと思う。

この続きは明日以降にまた。