紹介患者さんの治療。

主訴は、

上の前歯の歯茎が痛い。治療が必要だと言われたので来院した。

である。

⭐︎この後、検査動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

歯内療法学的検査(2025.1.31)

#8 Cold N/A, Perc.(+), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#9 Cold+1/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

主訴は圧痛のある#8だ。

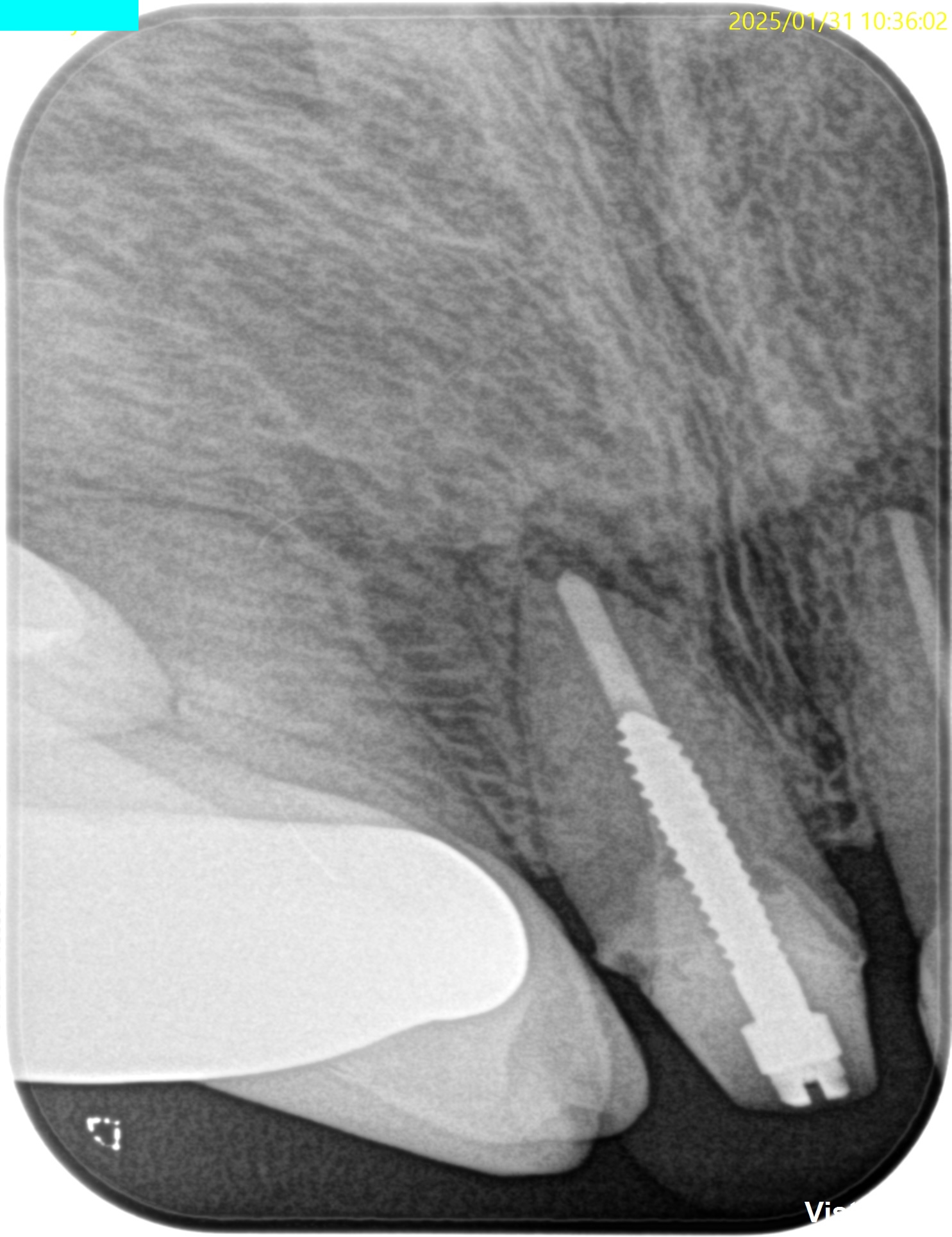

PA(2025.1.31)

歯牙の寿命を低くすることにしか貢献しないスクリューピンは除去すべきとして、圧痛のある#8には根尖病変がある。

偏心撮影するとGutta Percha PointがApex近傍にないことはこの根管形成がすでに偏位していることを示すものだろう。

そして、#8は#9よりApexまでの長さが短い。

外部吸収で消失したのだろうか?

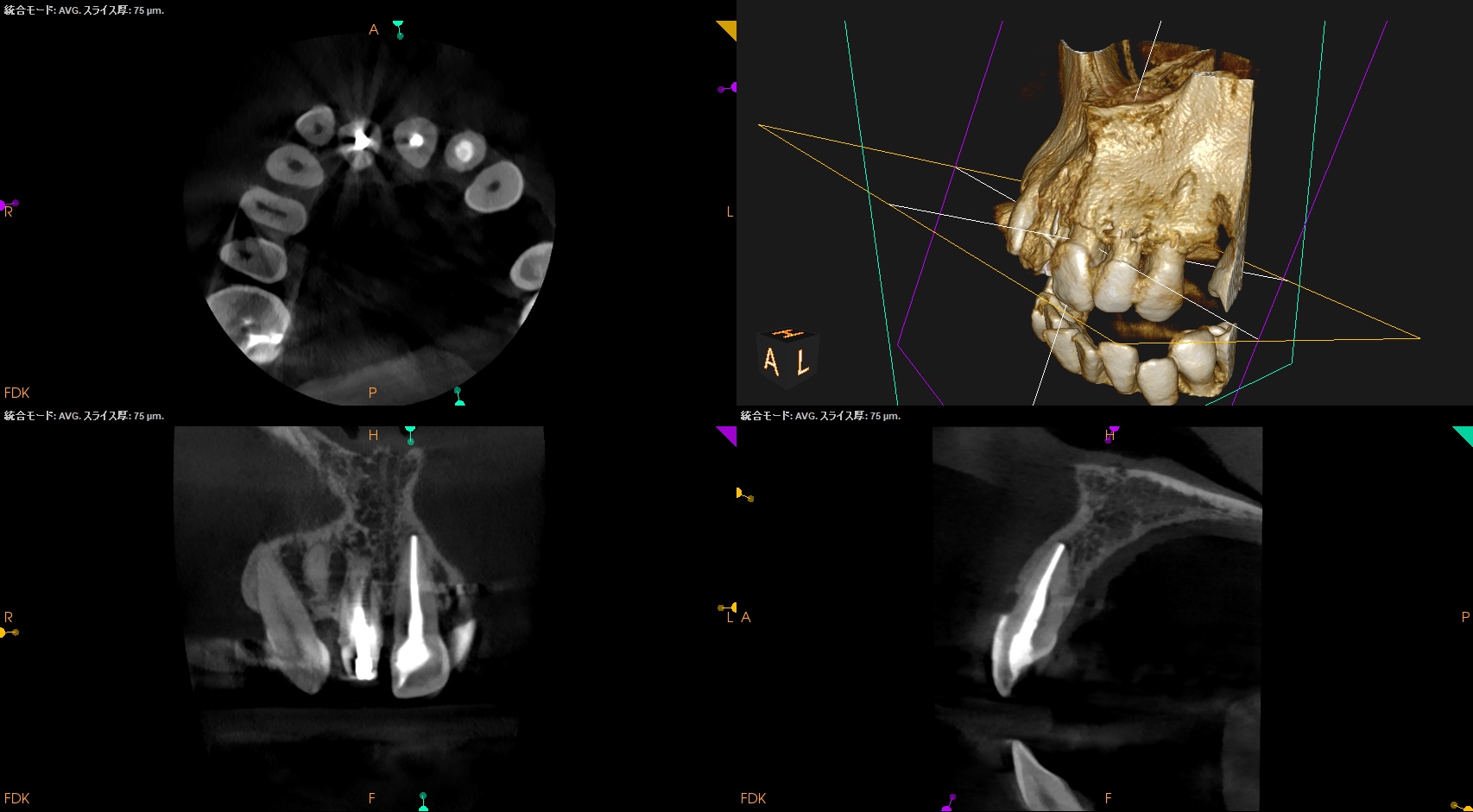

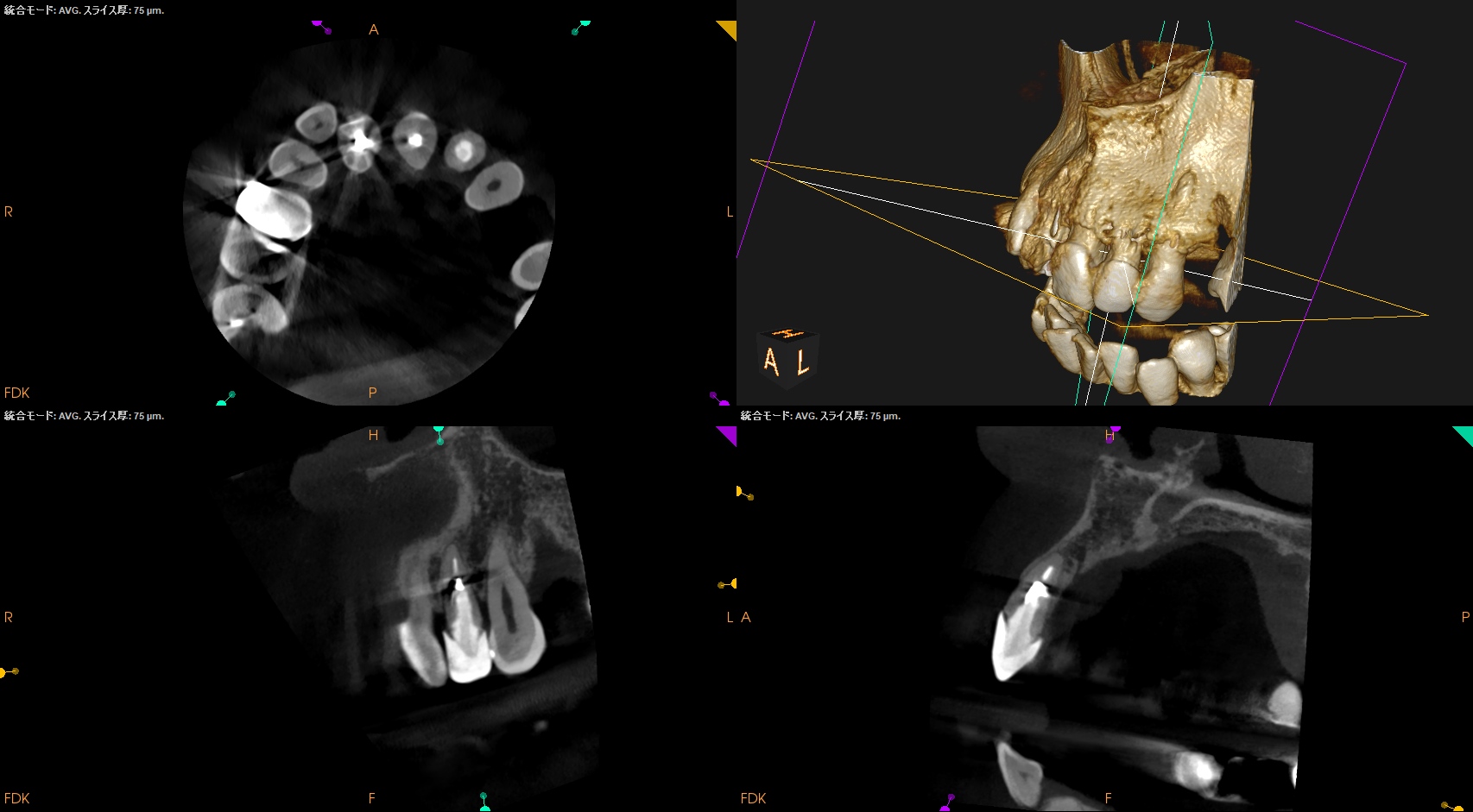

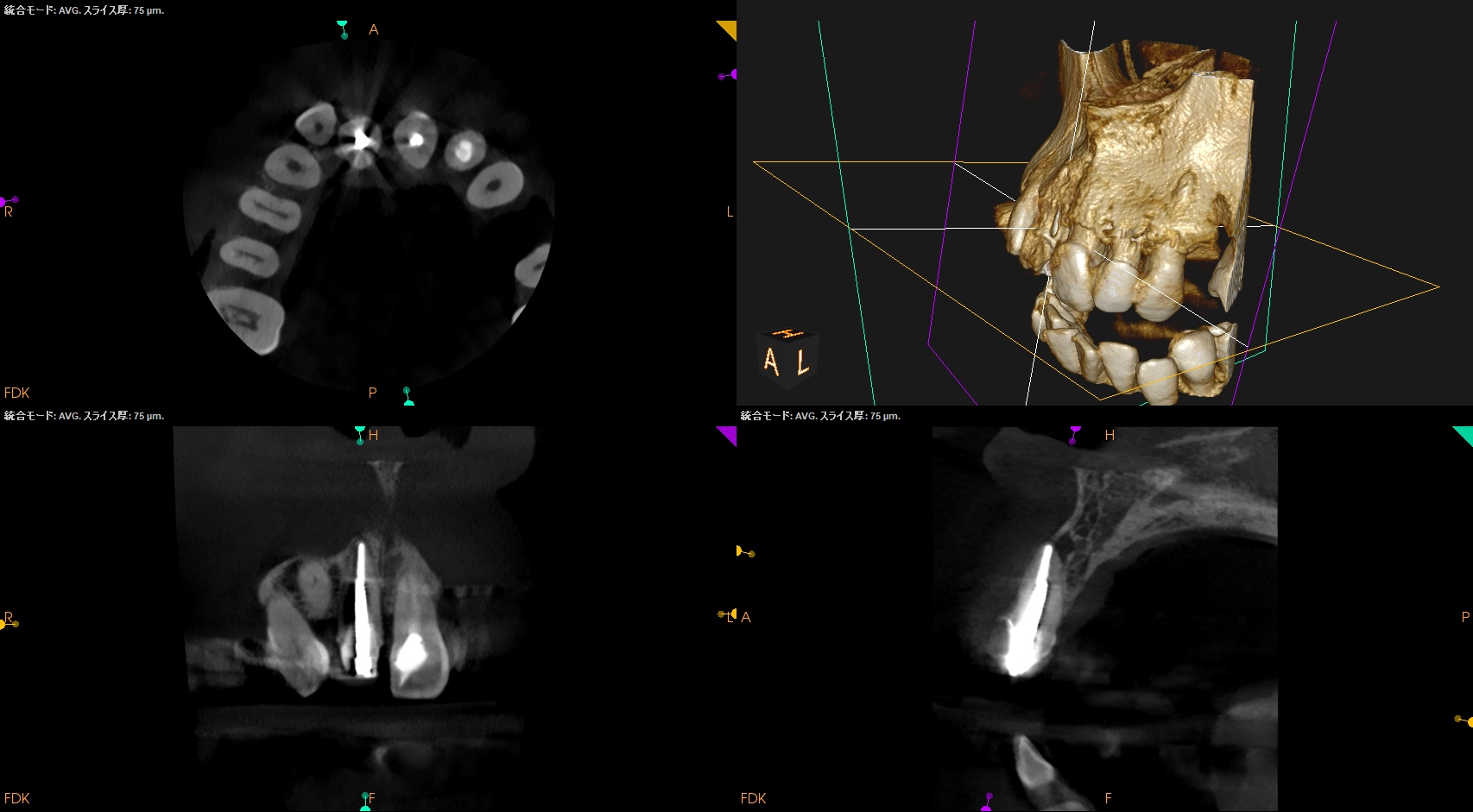

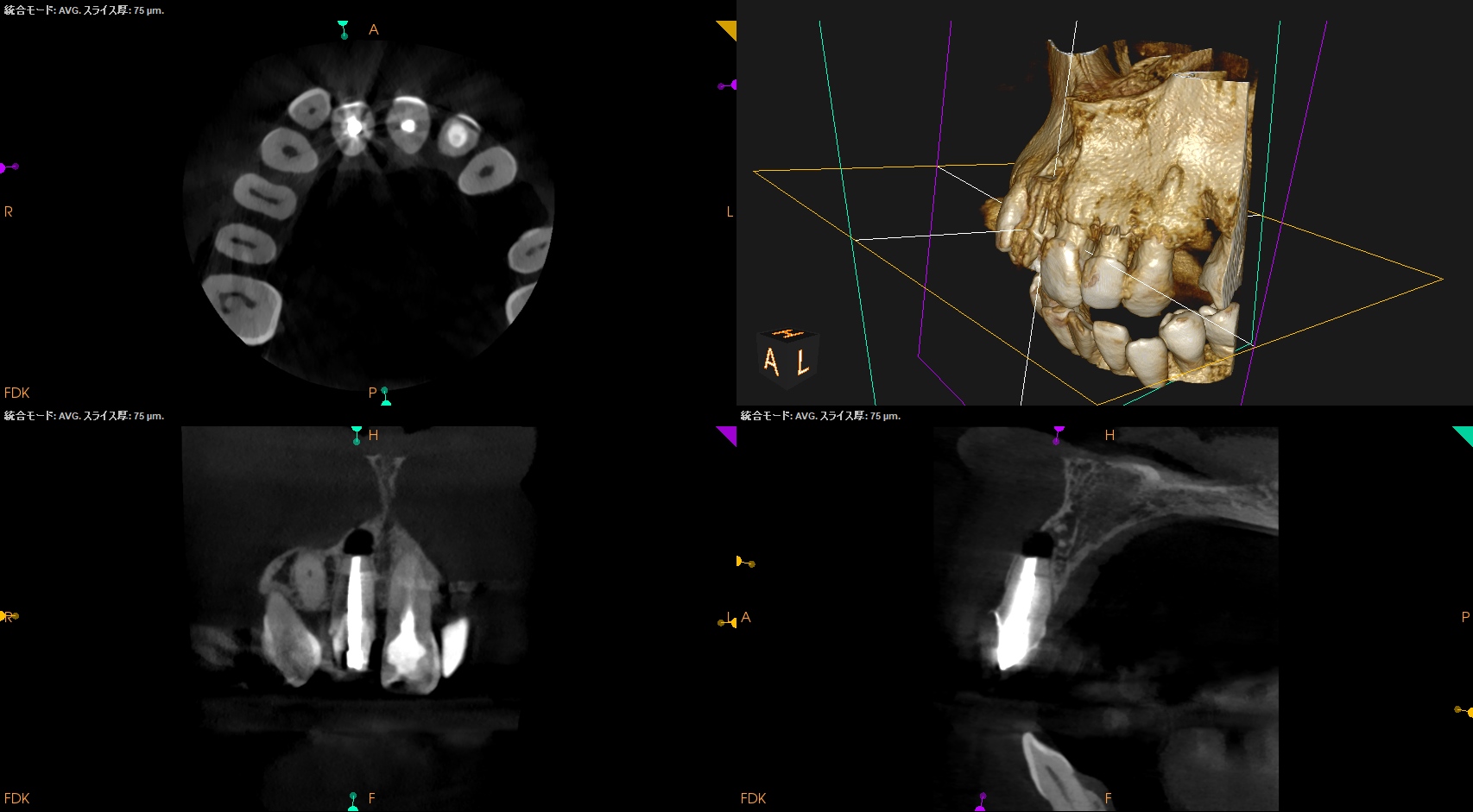

CBCT(2025.1.31)

#8

#9

#9には病変がない。

そして、何らかの理由で除去を諦めた#10だが、

#10

ここにも根尖病変がない。

ということは患歯は#8であり、以上の様子からApicoectomyが適応症だ。

となれば、どう行うか?だが、

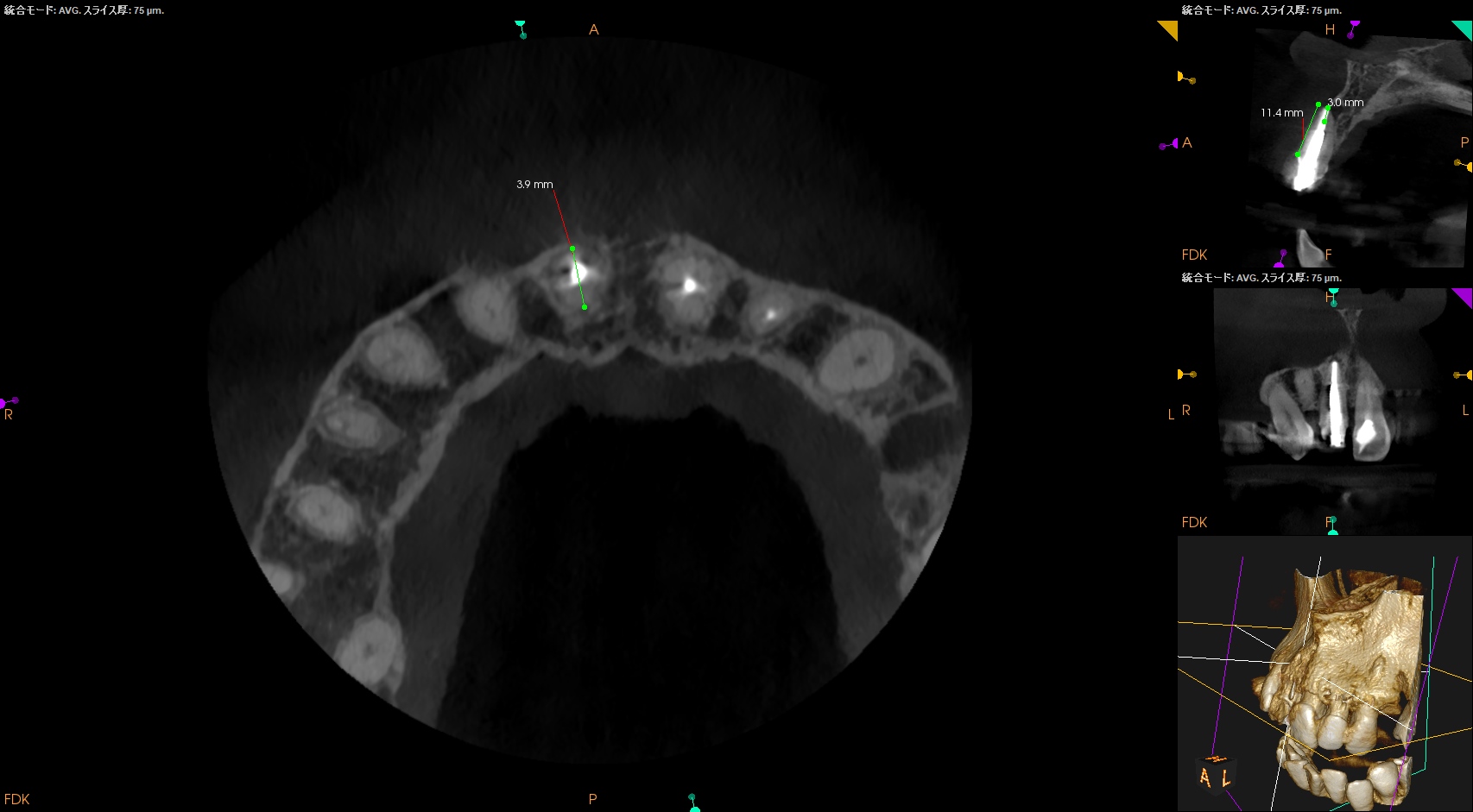

クラウンのマージン部から11.5mm下方に#8のApexはあり、

そこを3mm切ろうと思えば、

3.9mmの幅の切削が必要だ。

これは難しくないと考える。

となれば、Flapデザインだが、

#8の頬側には健全な皮質骨があることから、Submarginal Flapの適応症である。

米国では最も頻繁に採用されることが多いこの切開デザインだが、

日本では術前に説明しておこないと、術後に厄介な?ことが起きることがある。

それは術後の瘢痕治癒に対する説明である。

Submarginal Flapの利点はマージン部の退縮がないこと、狭い術野でApicoectomyができることである。

このことは

麻酔の作用時間が短い上顎前歯には非常に適している。

が、だ。

術後に瘢痕が残ってしまう(Apicoectomyの際の歯肉に対する切開の跡が残るという意味である)。

つまり患者さんはここで選択が必要だ。

この患者さんは気にしないと言われたので、手早く終わりマネージメントがしやすいSubmarginal FlapでApicoectomyを行うことになった。

そしてその後に、Core build up with Fiber Postだ。

歯内療法学的診断(2025.1.31)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Apicoectomy

ということで、同日に治療へ移行した。

⭐︎この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#8 Apicoectomy(2025.1.31)

施術前に外科ペンでFlapデザインを歯肉に記入した。

これがないと私はこの切開方法でApicoectomyができない。

ここから切開してApicoectomyが始まった。

CEJよりも11.5mm下方にApexがあるはずである。

ペリオプローブでその位置を計測し、Osteotomyを行った。

Apexが顔を出した。

ということで3mm切断する。

容易なはず?の3.9mmの切削幅でも切削残しが残るという臨床的事実である。

切り残しを切断し直し、逆根管形成を行った。

問題はないだろう。

最後に、ペントロンジャパン社の即時硬化型のシーラーで逆根管充填した。

術後にPA, CBCTを撮影した。

問題はないと思われる。

Apicoectomyは10分で終了した。

最後に縫合して終了した。

次回は2ヶ月後の支台築造である。

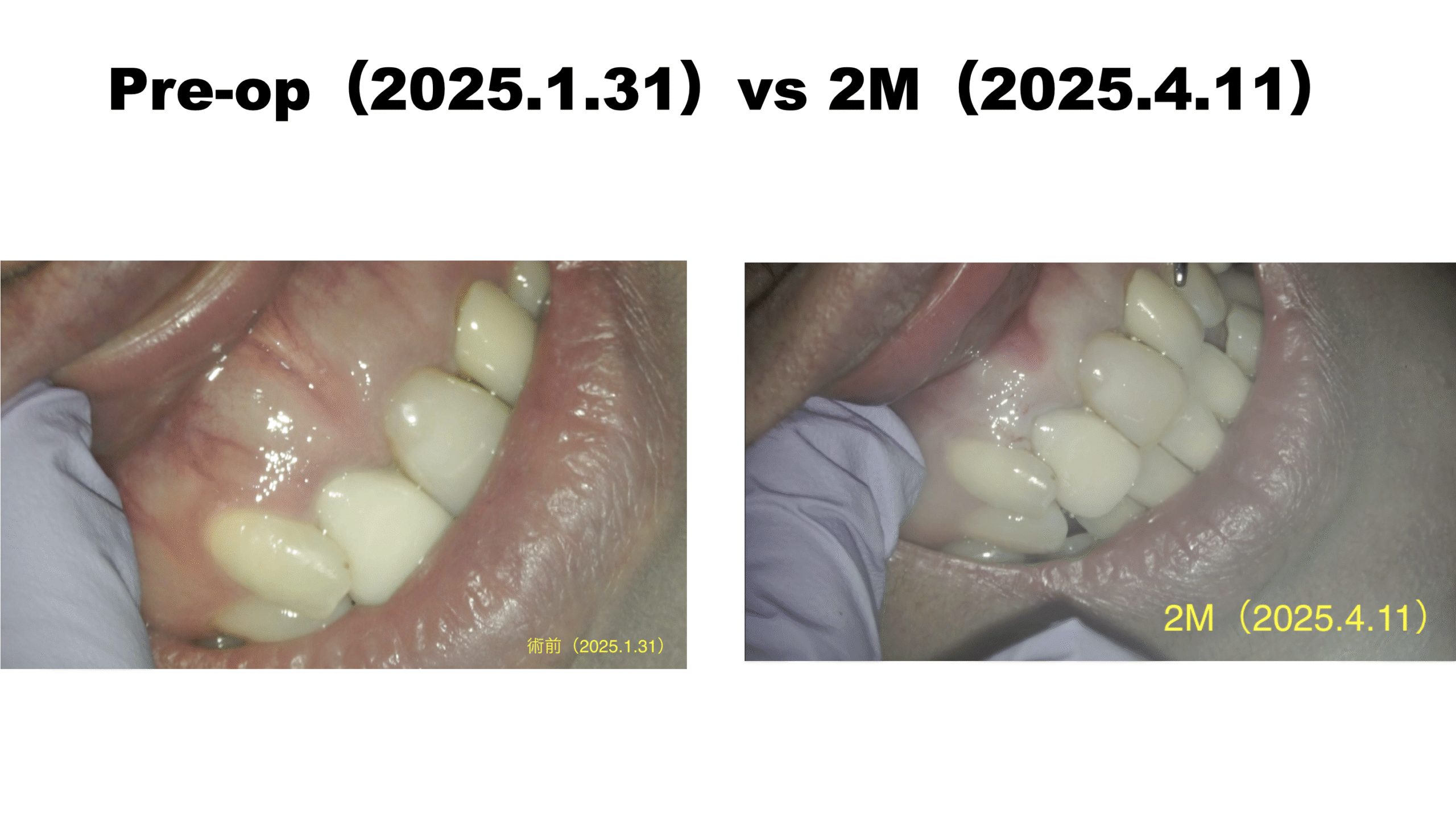

瘢痕はできただろうか?

瘢痕はうっすらあるがこの程度だ。

もちろんそのでき方は人によって左右されるだろう。

歯肉にはバイオタイプがあるからだ。

厚く硬い人、薄く弱い人、その中間の人。

それが術前にどのタイプなのか?予想などできるはずもない。

が、上記の患者さんは薄いタイプの人であったが、上記の絵の通りだ。

これが嫌なら…Submarginal Flapを選択するべきではないだろう。

さて、この後この長いピンを除去するのだが、

#8 Core build up with Fiber Post(2025.4.11)

前回のApicoectomyよりも長い時間がかかるという…

厄介な処置であった。

長いスクリューピンはやはり除去がしにくい。

術後にPAを撮影した。

問題はないだろう。

ということで次回は半年後である。

またその模様をお伝えしたい。