紹介患者さんの治療。

主訴は、

前歯の被せた歯が食事をすると痛い、硬いものが噛めない…

であった。

初診時検査(2025.5.1)

#8 Cold N/A, Perc.(+), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#9 Cold+1/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

主訴はクラウン修復されている#8だ。

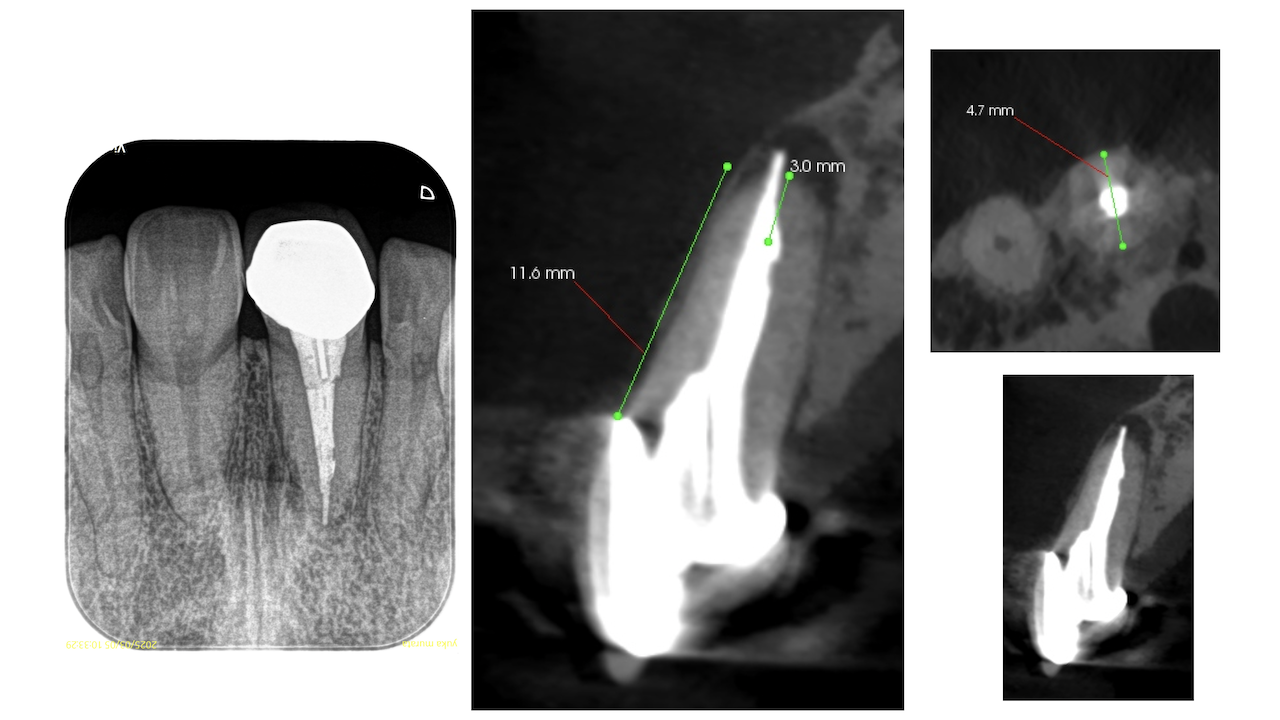

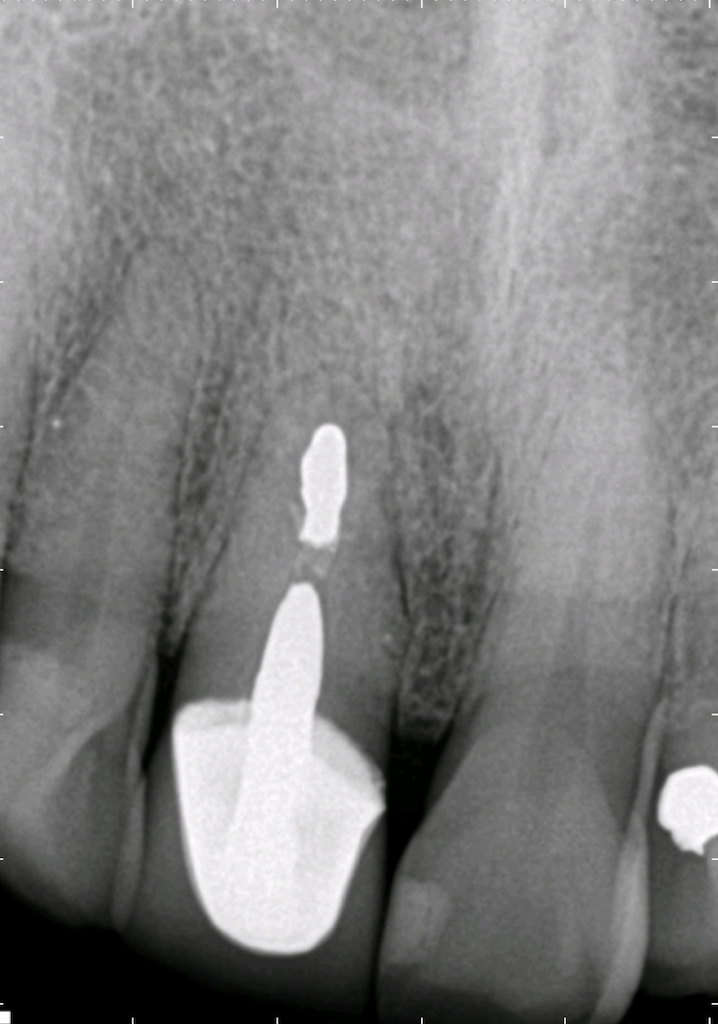

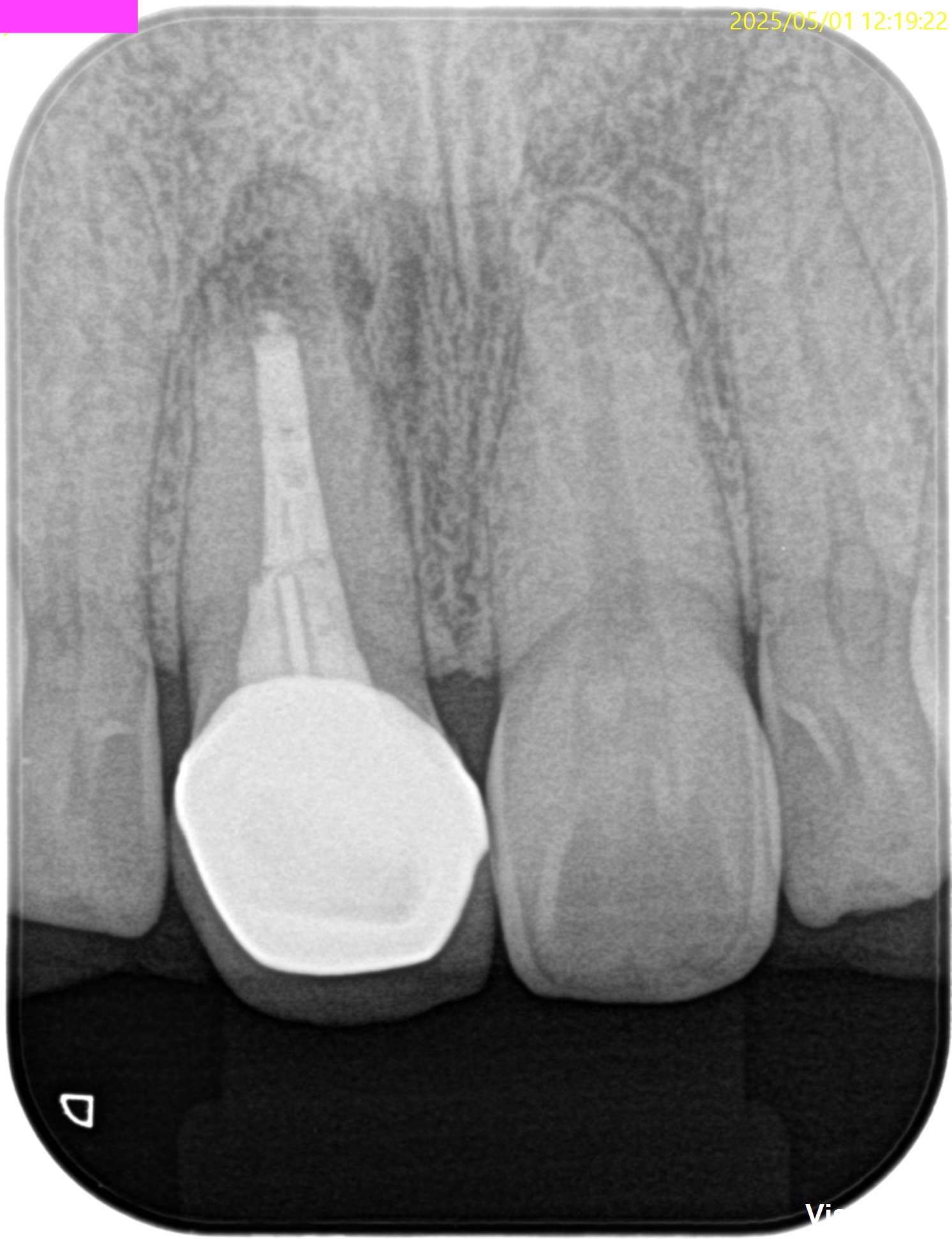

PA(2025.5.1)

偏心撮影するとGutta Percha PointがApeの中央からずれている。

そして、Apexからはみ出ている。

これが意味することは、再根管治療に勝算はあまりない可能性が高い。

が、それがうまくいく時があるので、勝負はわからない。

根尖病変はないが…様々な症状が。患者がおかしいのか?それともあなたがおかしいのか??#29 Re-RCT3年2か月経過症例から学べること。

#8,9,10 Re-RCT 3年経過の予後〜外科治療を拒否した患者さん⇨Re-RCT>>>Surgical Endodontics

が、

臨床家なら確率が高い治療を採用すべき

だろう。

が、その時にApicoectomyという切り札を出せなければ再根管治療に拘るしかないが。

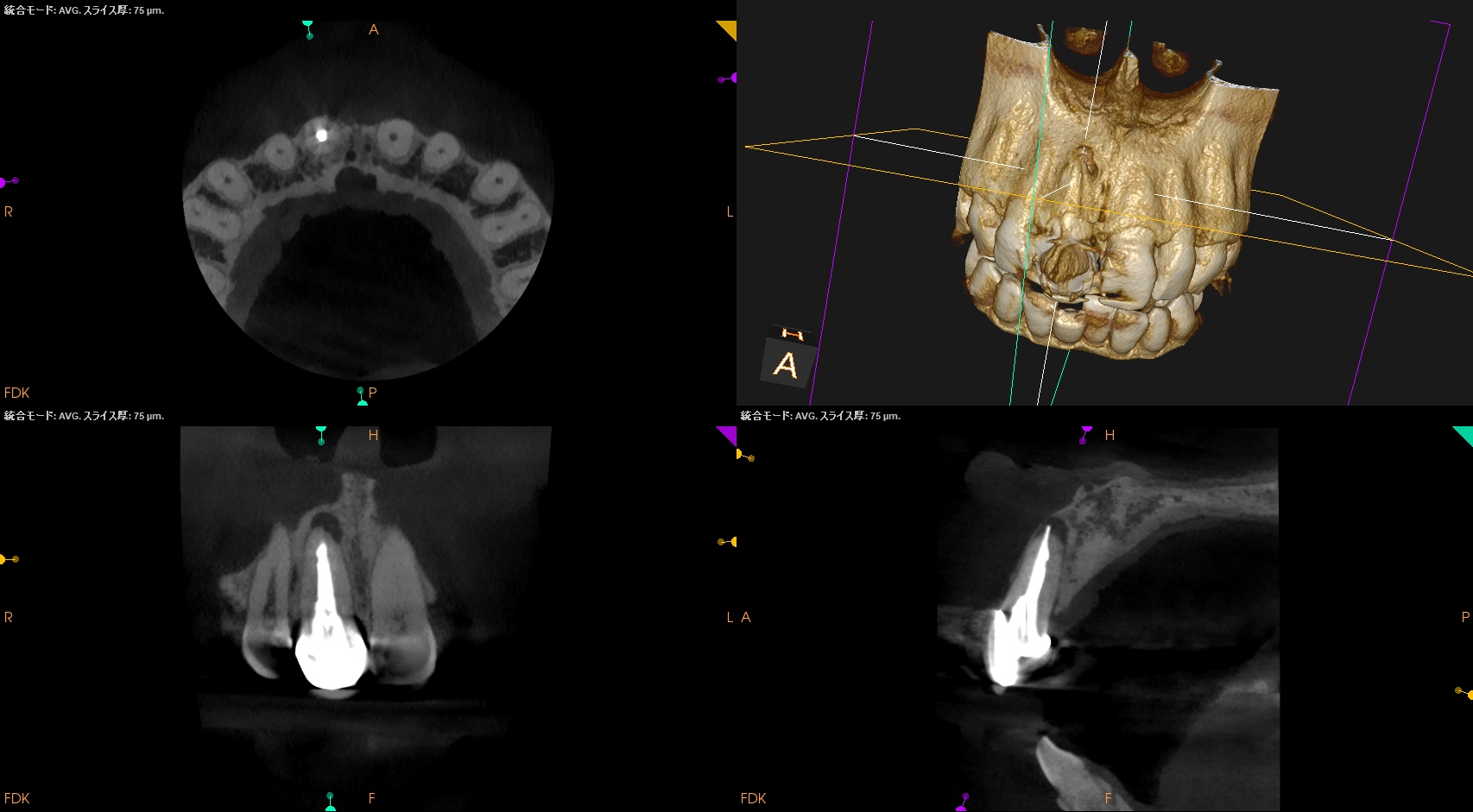

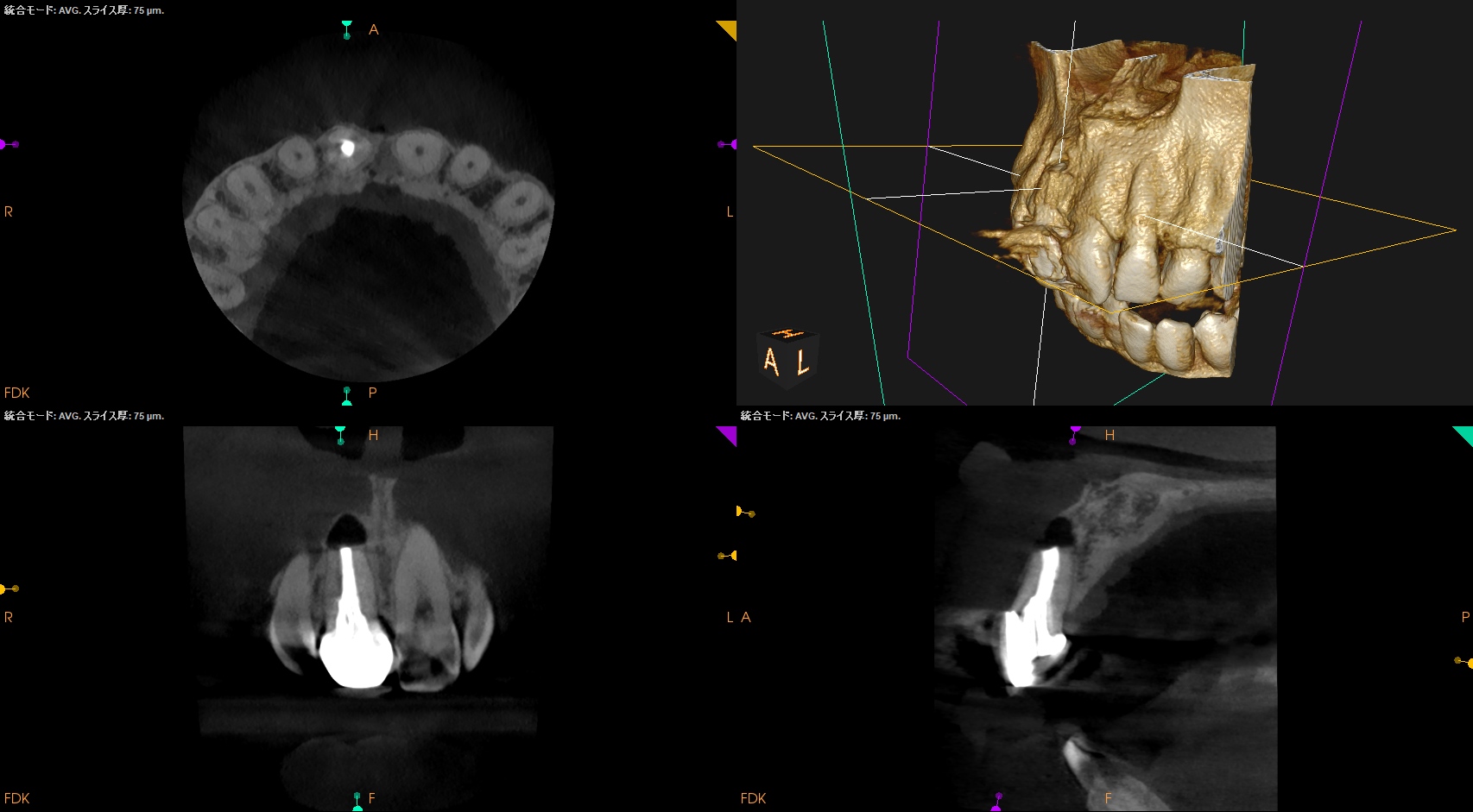

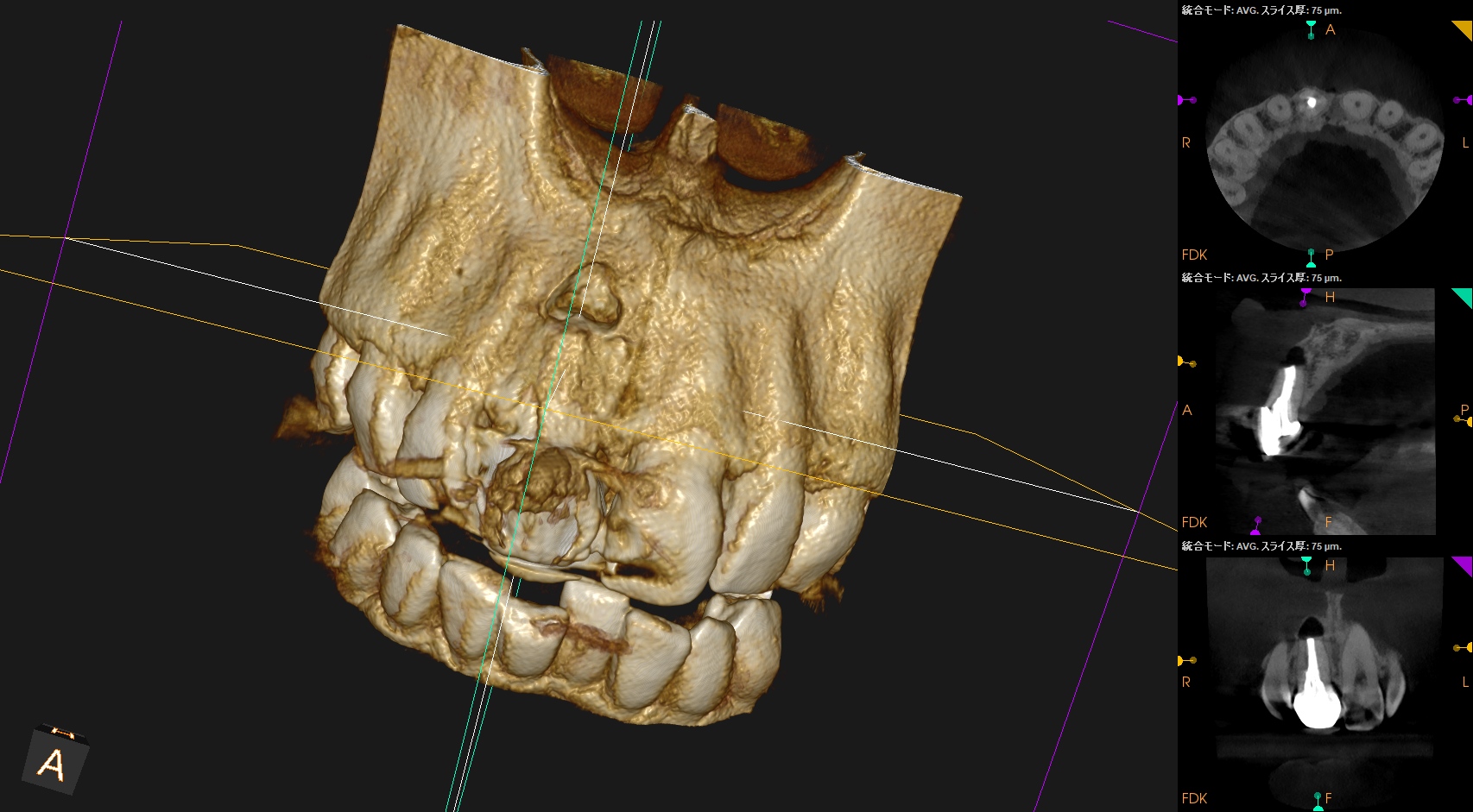

CBCT(2025.5.1)

根尖は破壊されている。

やはり、Apicoectomyがベターだろう。

歯内療法学的診断(2025.5.1)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Apicoectomy

ということで、同日治療へ移行するのだが、

クラウンのマージン部から11.6mm下方に#8のApexはある。

Osteotomyは必要だがこれだけ薄いと歯牙が透けて見えそうだ。

また、

既に頬側の皮質骨は消失している。

これが、Palpationにリアクションする最大の原因だろう。

そして、#8の頬側には皮質骨があるので、

麻酔がすぐ切れる上顎前歯にパピラベースでの#6~#10の5歯にまたがる切開よりも、

#7-8-9の3歯だけで済む切開方法が適用できるのもポイントだ。

もしこのケースで#8の頬側に皮質骨がなければ、以下のような切開になるだろう。(私がUSC時代、最初に外科治療した患者さんの切開方法である)

前歯のApicoectomyになぜCBCTが必要なのか?というFacultyも当時いたが、それはSubmarginal Flapの適応症がどういう時か?を知らない臨床家なのだろう。

このことからもCBCTは歯内療法に必須のアイテムであるということがわかる。

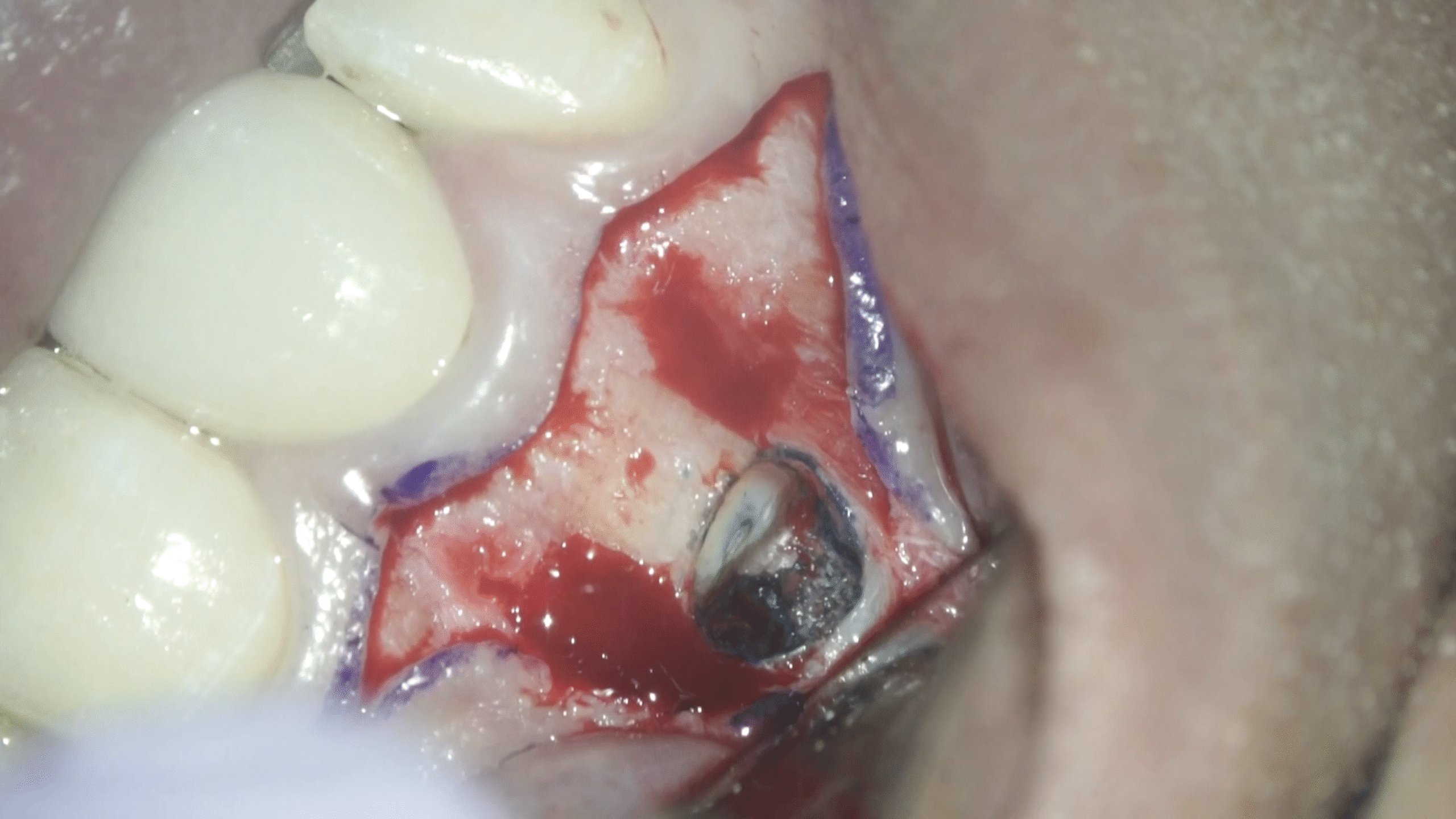

したがって、以下のように切開した。

SubmarginalとPapilla baseの合体版で、それらが混ざった切開方法だ。

こういうことも外科慣れしていると頭が働いてくる。

が、当時はDr.Schechterの指示でこれを行なっていたので私の発案ではないが。

患者さんは瘢痕の件はそれほど気にならないとのことで、この切開の方法で外科治療が同日に行われた。

☆この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

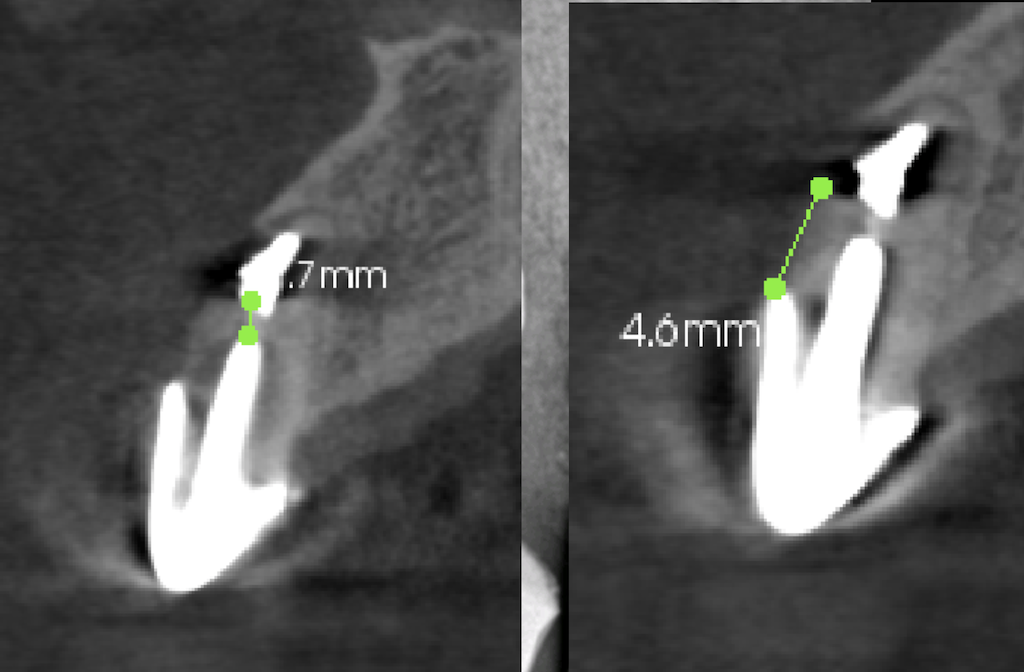

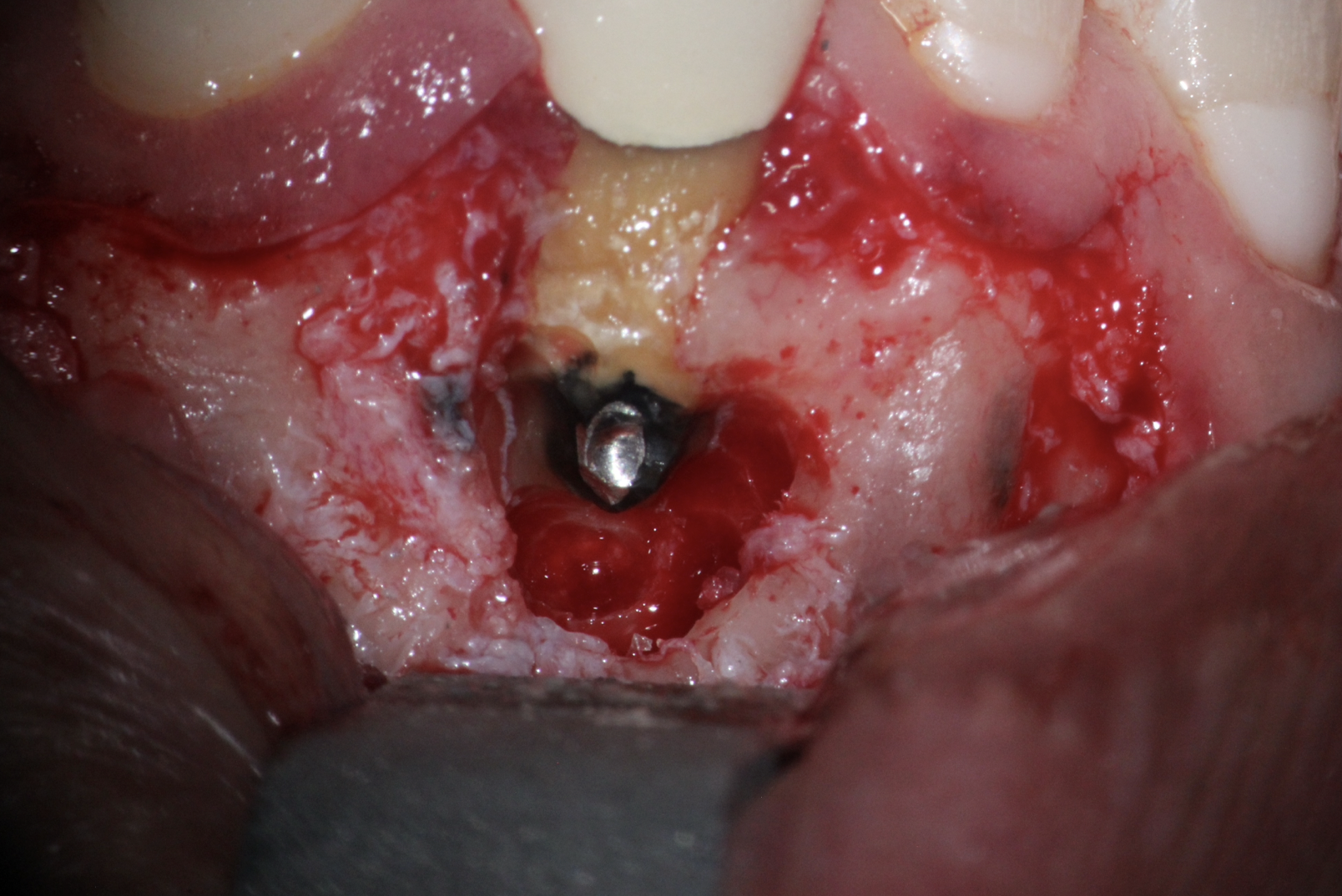

#8 Apicoectomy(2025.5.1)

SubmarginalでFlapを反転し、Apexを見つけてそこを剖出した。

そこから3mmを切断する。

この際の幅が4.7mmで比較的Easyであるが、

切り残しがあるという臨床的事実。。。

そう。Apicoectomyは上顎前歯でも簡単そうで, 実は難しいのである。

切断をし直して、逆根管形成、逆根管充填した。

術後にPA, CBCTを撮影した。

問題はないと思われる。

最後に縫合して終了した。

この1週間後が抜糸であった。

#8 Post-op Suture removal(2025.5.8)

ということで、次回は1年後である。

またその状況を1年後にご報告したい。