紹介患者さんの治療。

主訴は

虫歯が進んだ歯だが保存できるのであれば治療をお願いしたい…

である。

初診時検査(2025.6.25)

#28 Cold+2/3, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#29 Cold+2/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#30 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

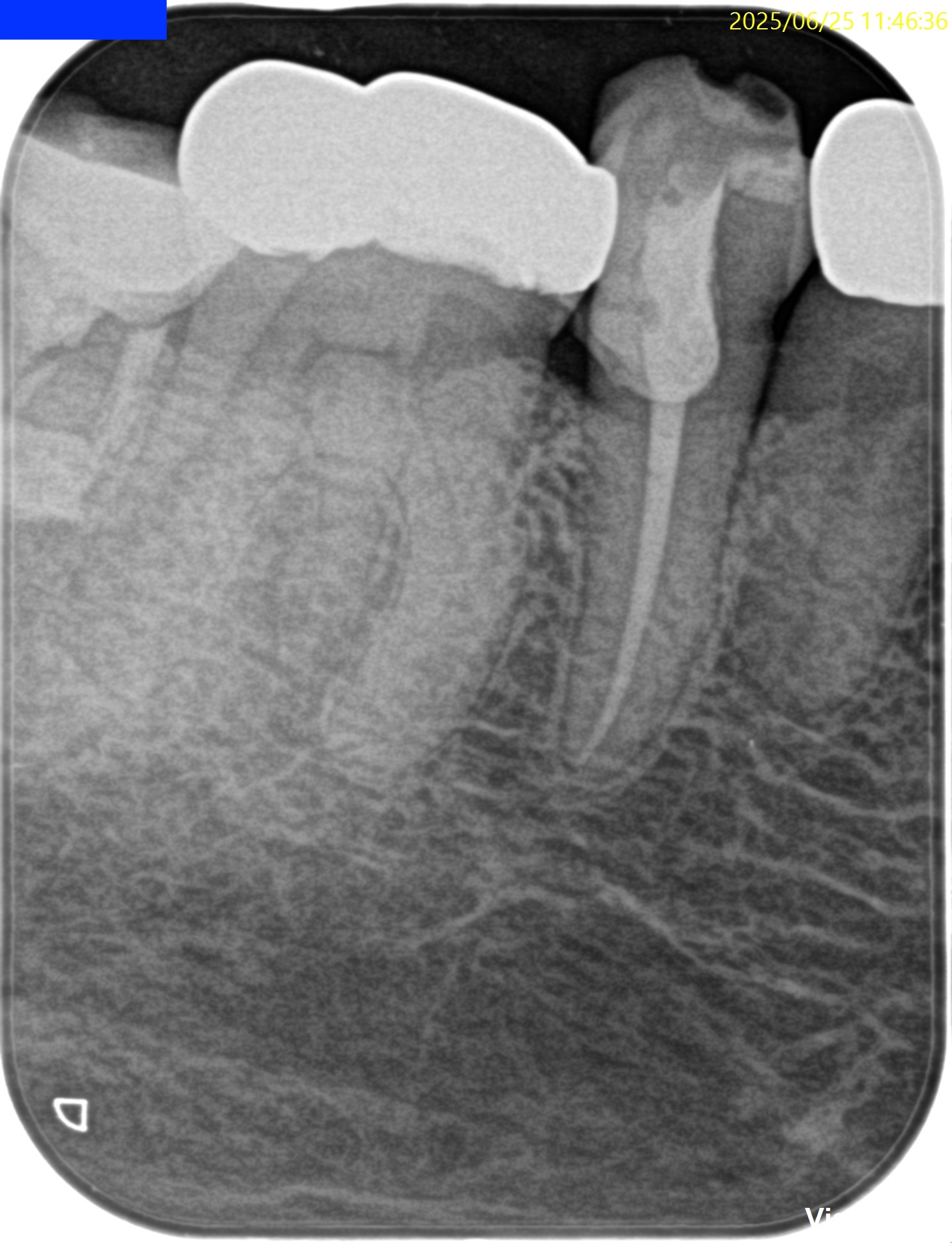

PA(2025.6.25)

検査でなく、PAで初めて患歯が#29だとわかる。

歯髄に迫る大きな虫歯が保険の修復物の下部にある。

これが保存できるだろうか?

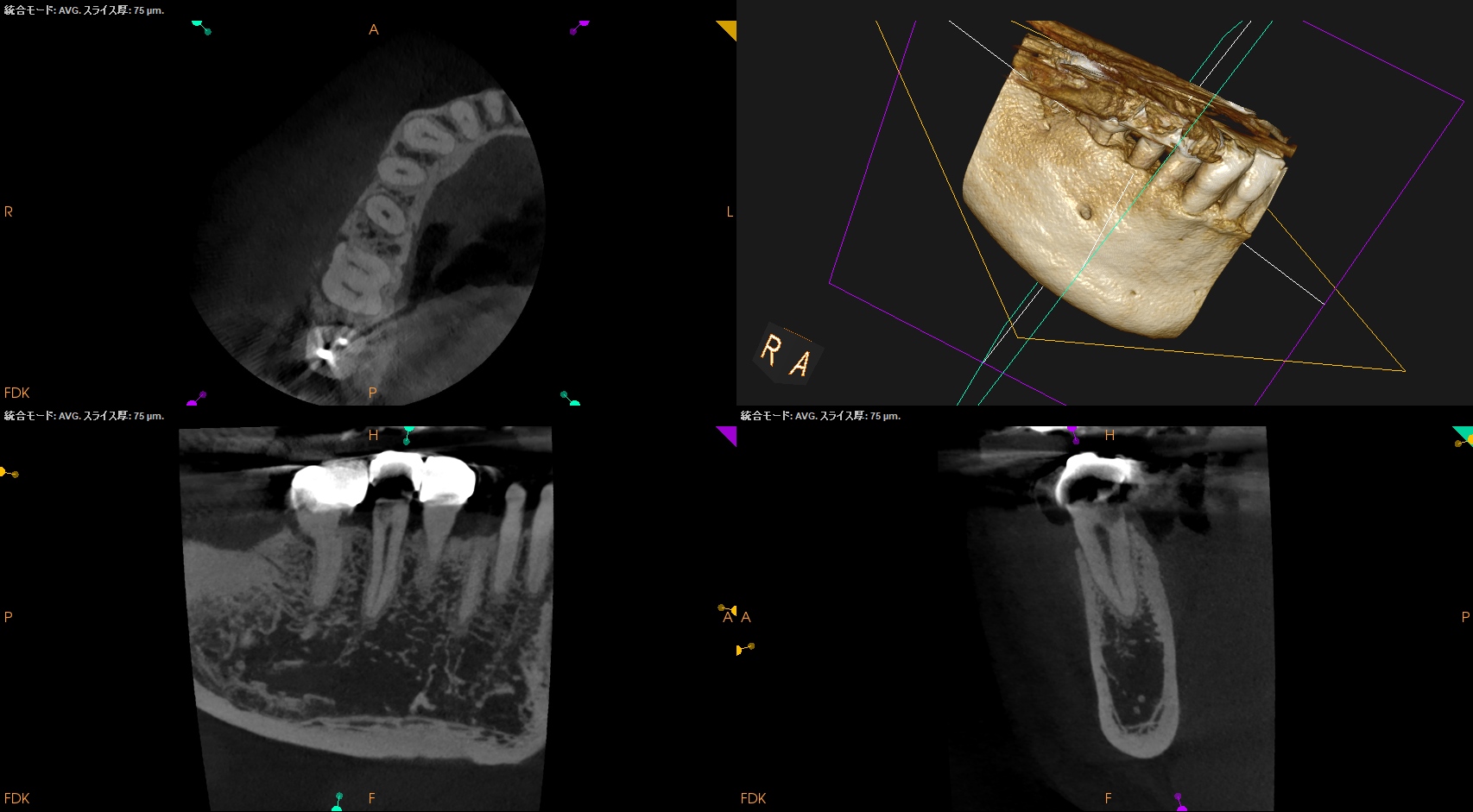

CBCT(2025.6.25)

が、根尖病変はない。

ここから臨床家が取れる行動は2つだ。

1つは抜髄して歯髄を除去する。

その際の成功率は96%(Sjorgren 1990)である。

もう一つは歯髄を保存する。

術前の検査ではCold testに対してWithin Normal Limit=WNLなので, その正当性はある。

が、その際の成功率は不明であるし、特典?としては歯髄が石灰化する。

その歯に感染が起きれば、歯髄は石灰化し根管治療はできずApicoectomy一択だろう。

どちらがいいか?を臨床家は考えなければならない。

患者さんは厄介な処置に将来なるよりも、現段階での“適切な”処置を希望された。

すなわち…抜髄・根管治療である。

したがって診断は以下だ。

歯内療法学的診断(2025.6.25)

Pulp Dx: Asymptomatic irreversible pulpits

Periapical Dx: Normal apical tissues

Recommended Tx: RCT

ということで、Asymtomatic irreversible pulpitisとして根管治療へ移行した。

その際はこの遠心にある縁下カリエスをどう扱うか?もポイントになろう。

⭐︎この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

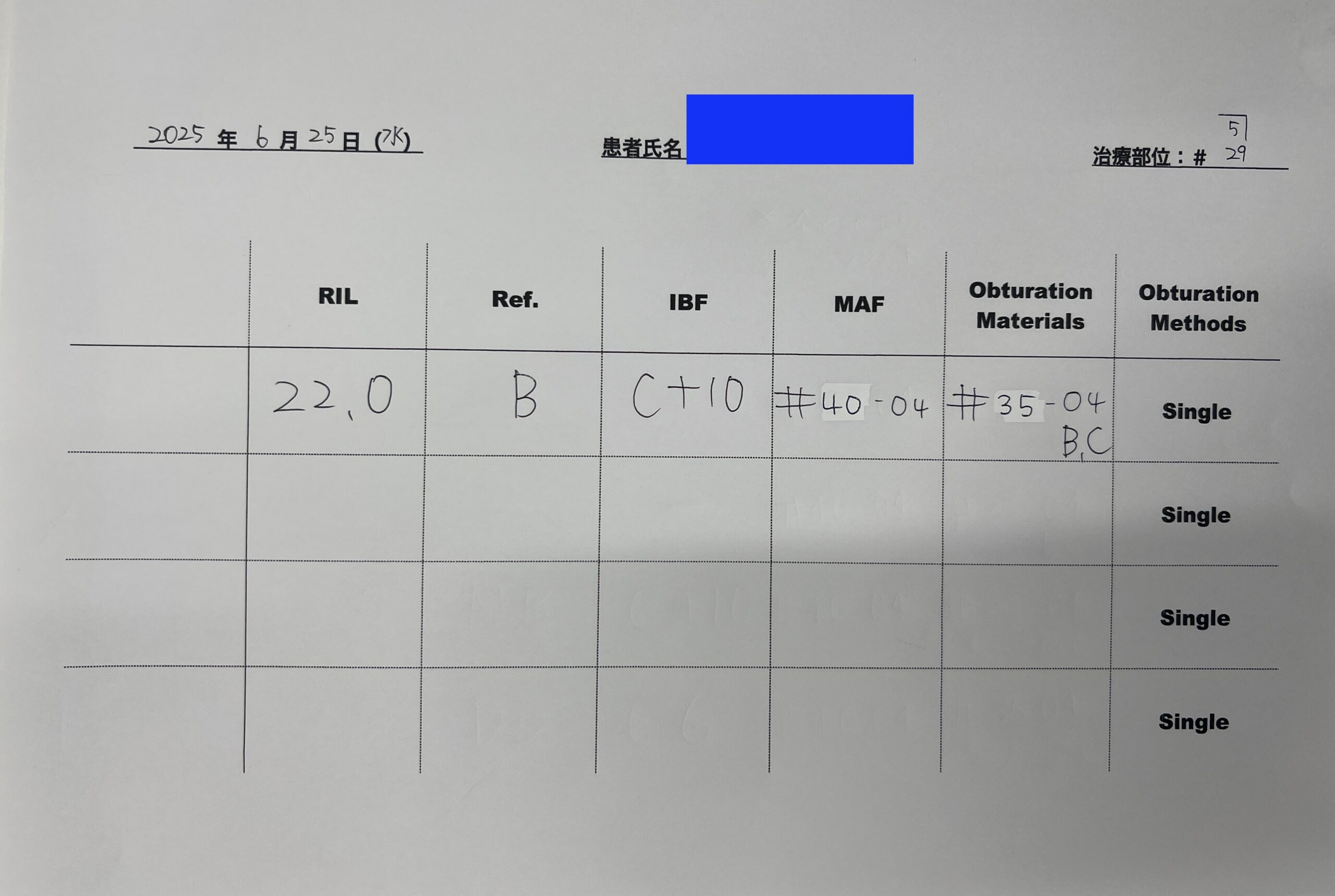

#29 RCT(2025.6.25)

縁下カリエスは動画にあるように

電気メスによるGingivectomy

Zooによる簡易防湿

レジンによる隔壁形成(Temporary Core Build up)

で対応した。

ラバーダムしてないじゃないか!💢と言われそうだが、そのほかにこの状況を理想的に解決できる方法があるだろうか?

あれば私は聞きたい。さすればより良くなるのであろうから。

この後、根管治療へ移行した。

訳のない処置である。

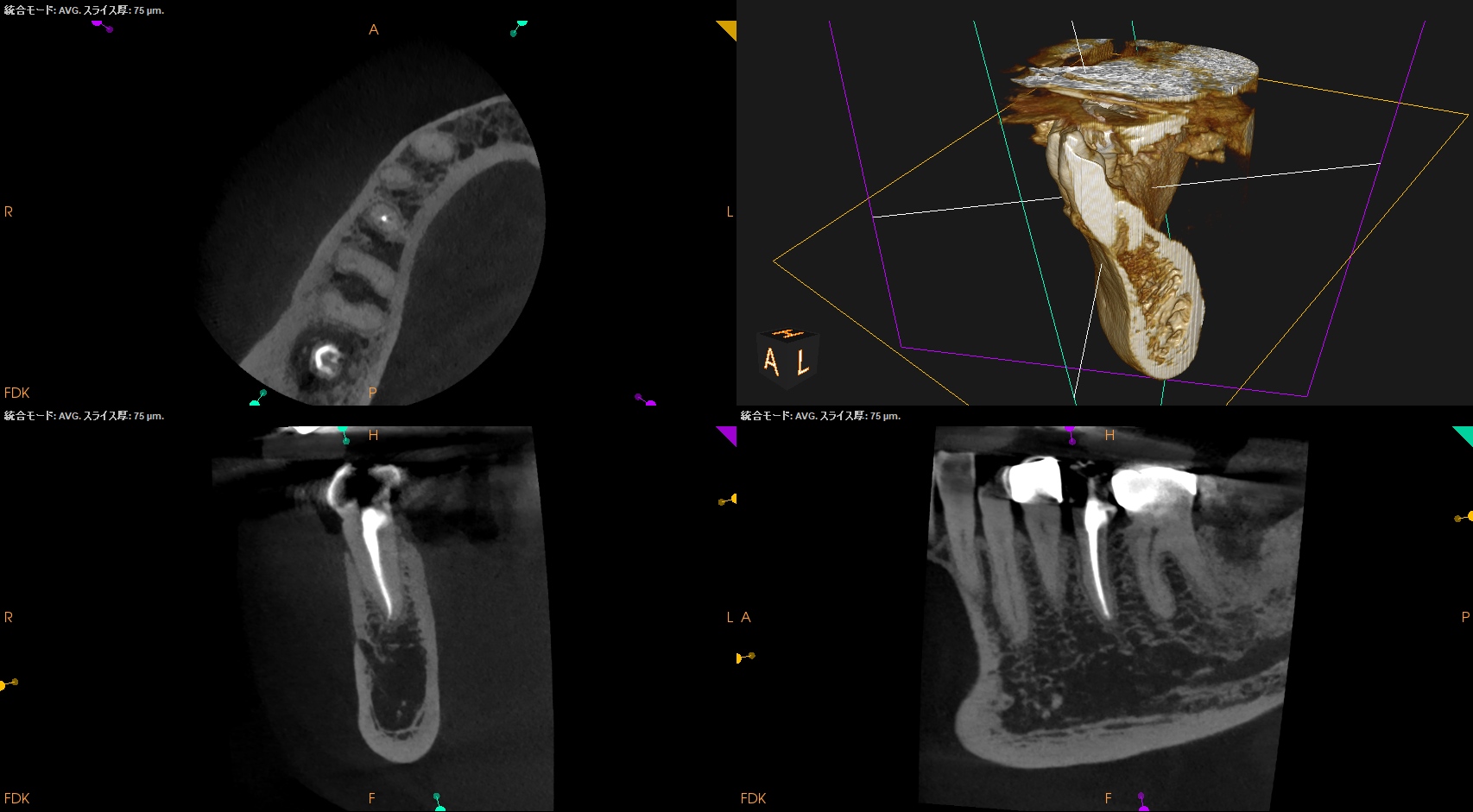

術後にPA, CBCTを撮影した。

パワープレイ的な治療だが、問題はないだろう。

問題があるとすれば…遠心の歯質が縁下カリエスであるということだ。

クラウンレングスニングが必要な旨をかかりつけ医には伝えた。

次回は1年後である。

またその模様をお伝えしたい。