紹介患者さんの治療。

主訴は、

前歯が腫れて圧迫感がある…

であった。

初診時歯内療法学的検査(2024.9.26)

#7 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#8 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#9 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(++), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#10 Cold+3/1, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

主訴は#9と#7のようだ。

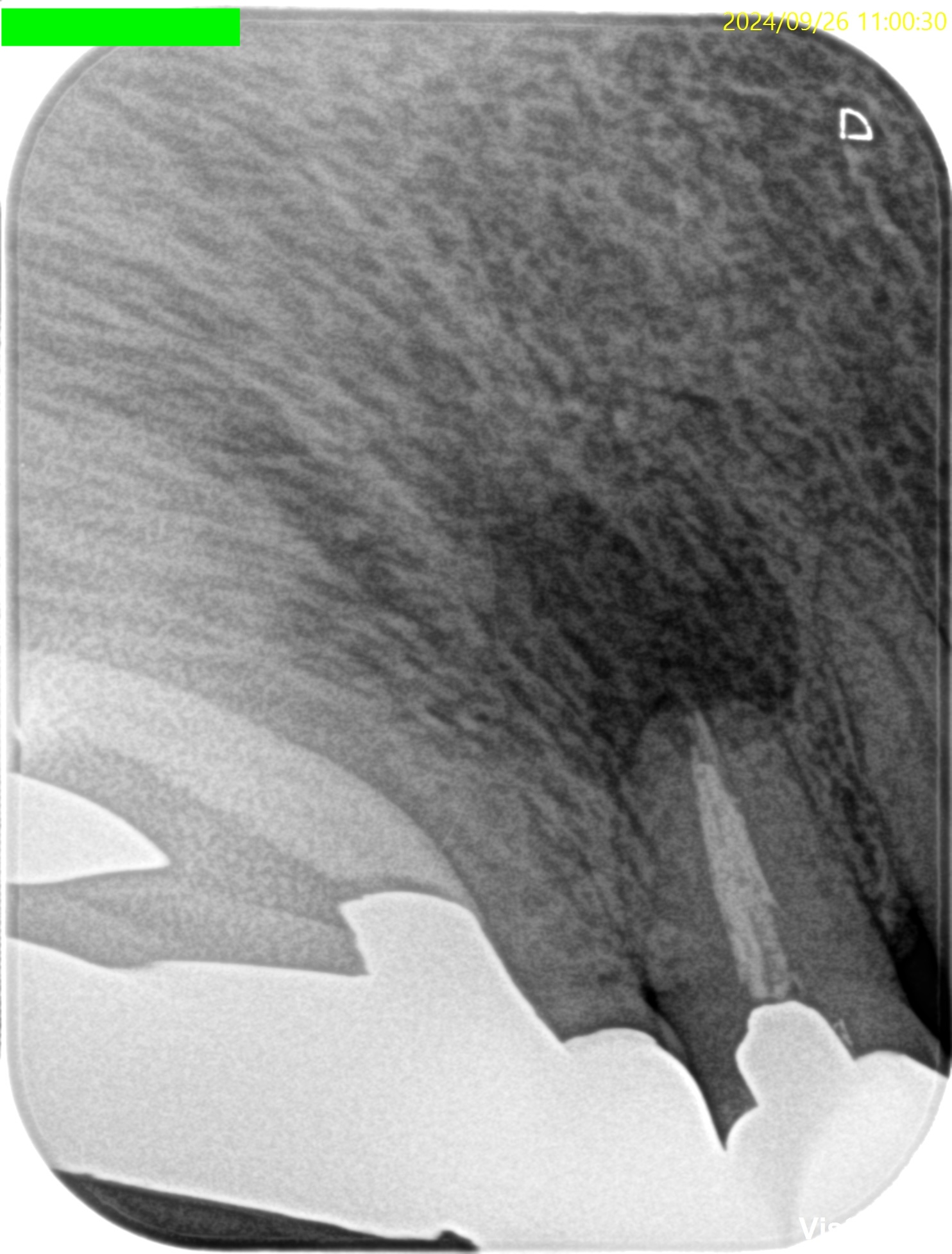

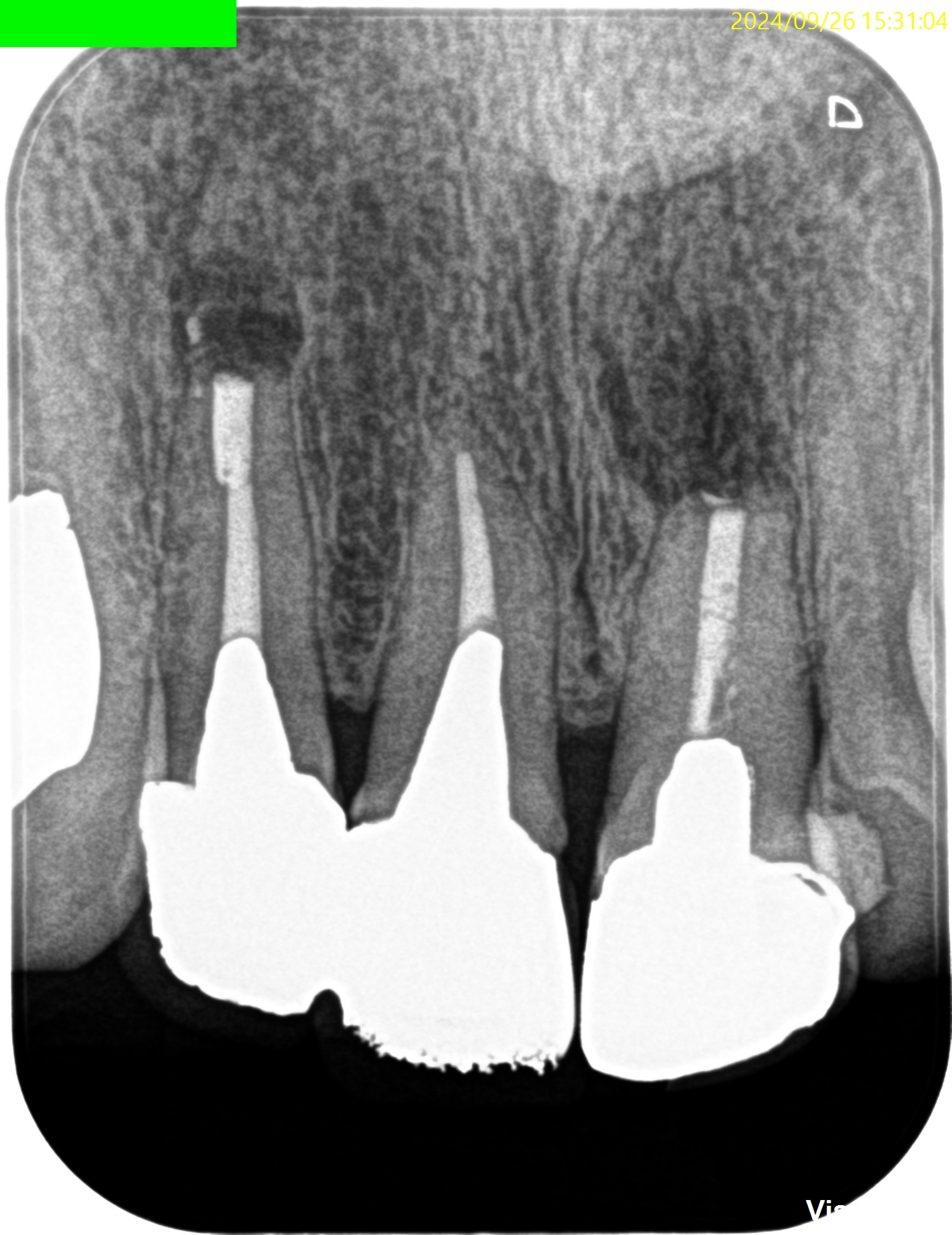

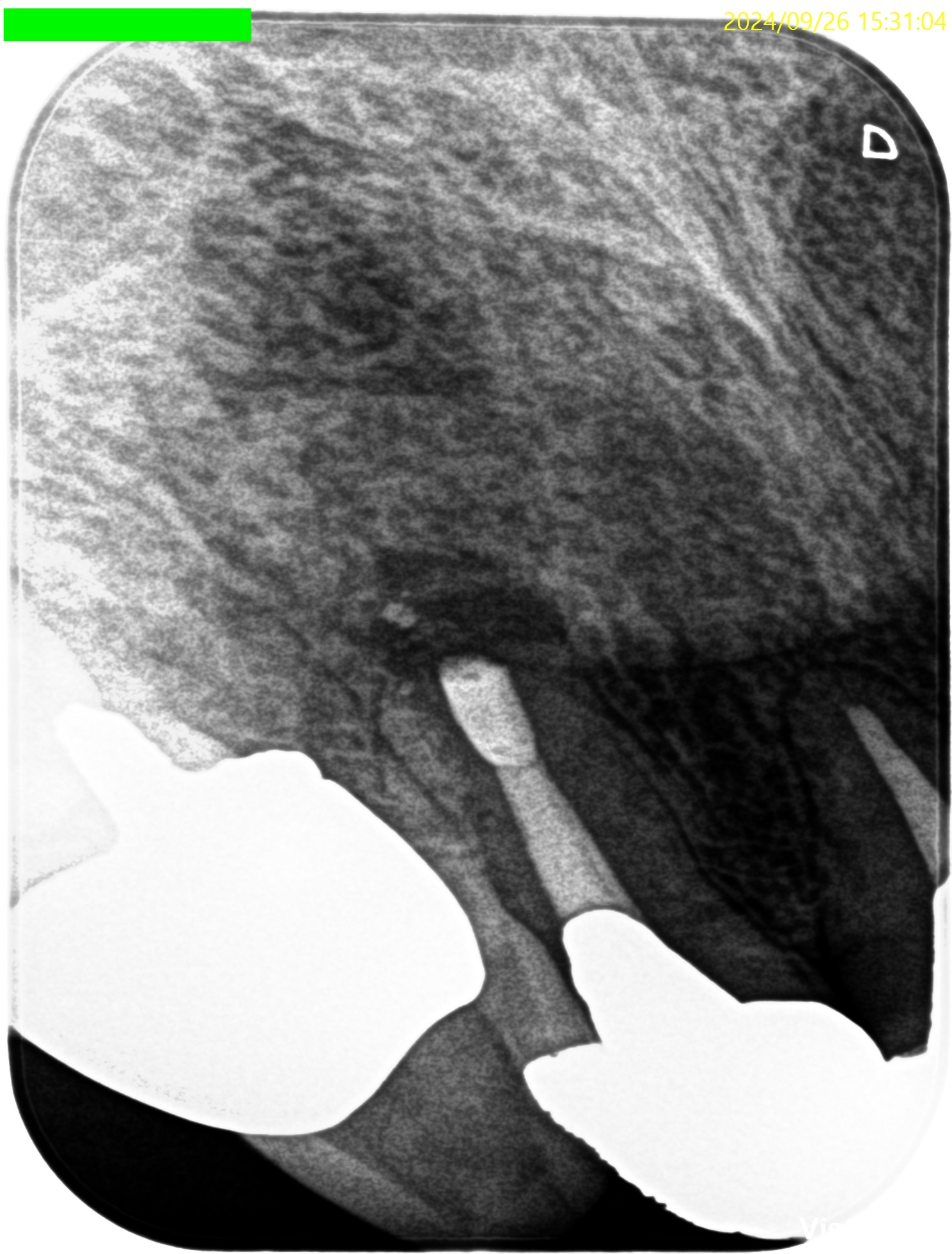

初診時 PA(2024.9.26)

治療を依頼された#9の根尖部には大きな病変があるようだ。

また、その歯には短いメタルポストコアが装着されている。

これでは、歯牙がVRFを起こしてしまうリスクがある。

が、歯周病の問題はない。

が、虫歯のリスクはあるだろう。

特に#7,8は謎の連冠である。

歯周病の問題がないのにだ。

動揺が激しい歯なのだろうか?

少なくとも、PAではそう見えない。

#7の根尖部にも病変がある。

これも圧痛の原因だろう。

初診時Panorama(2024.9.26)

治療した部分のみが、

なぜか

悪くなっているようだ。

CBCTも撮影した。

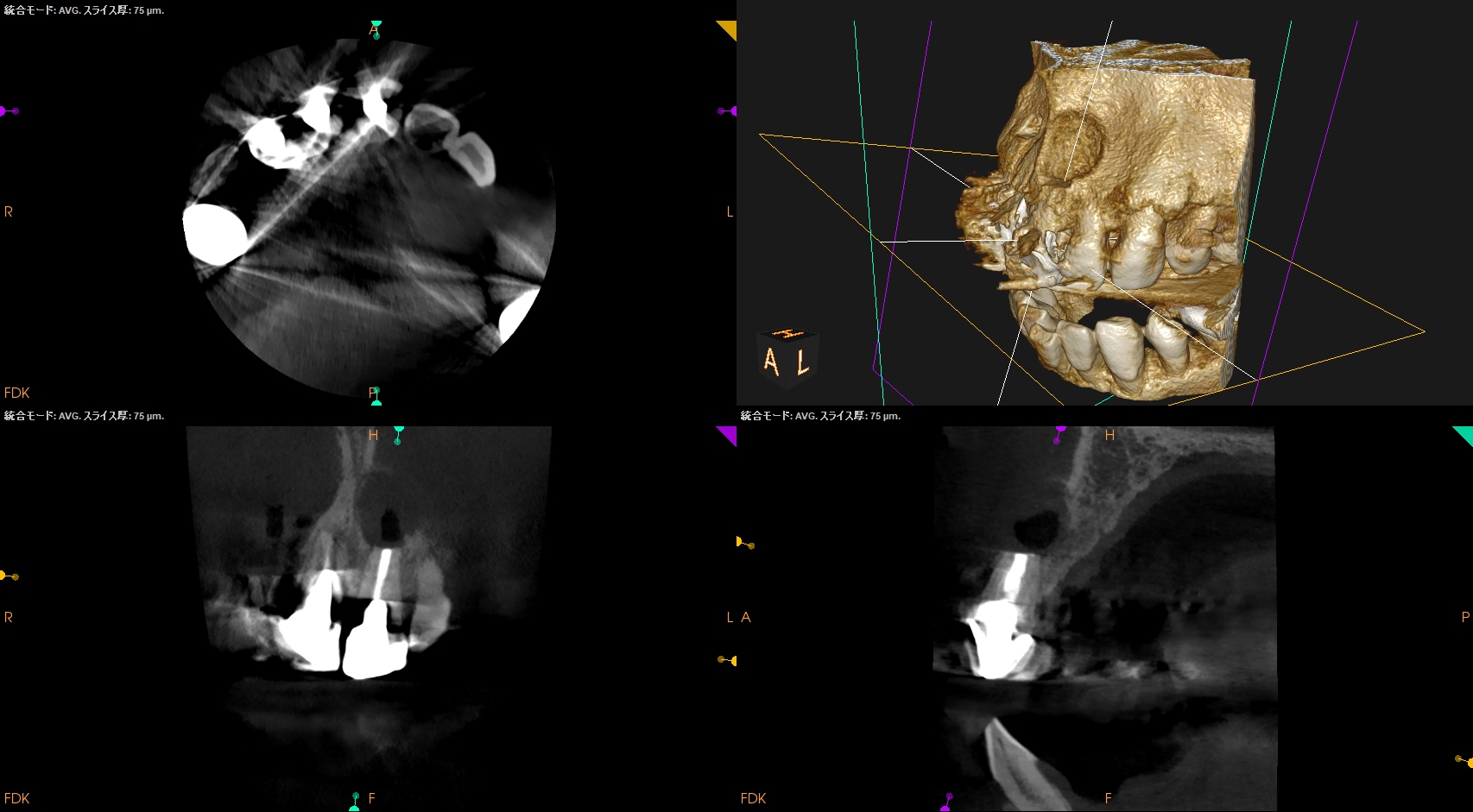

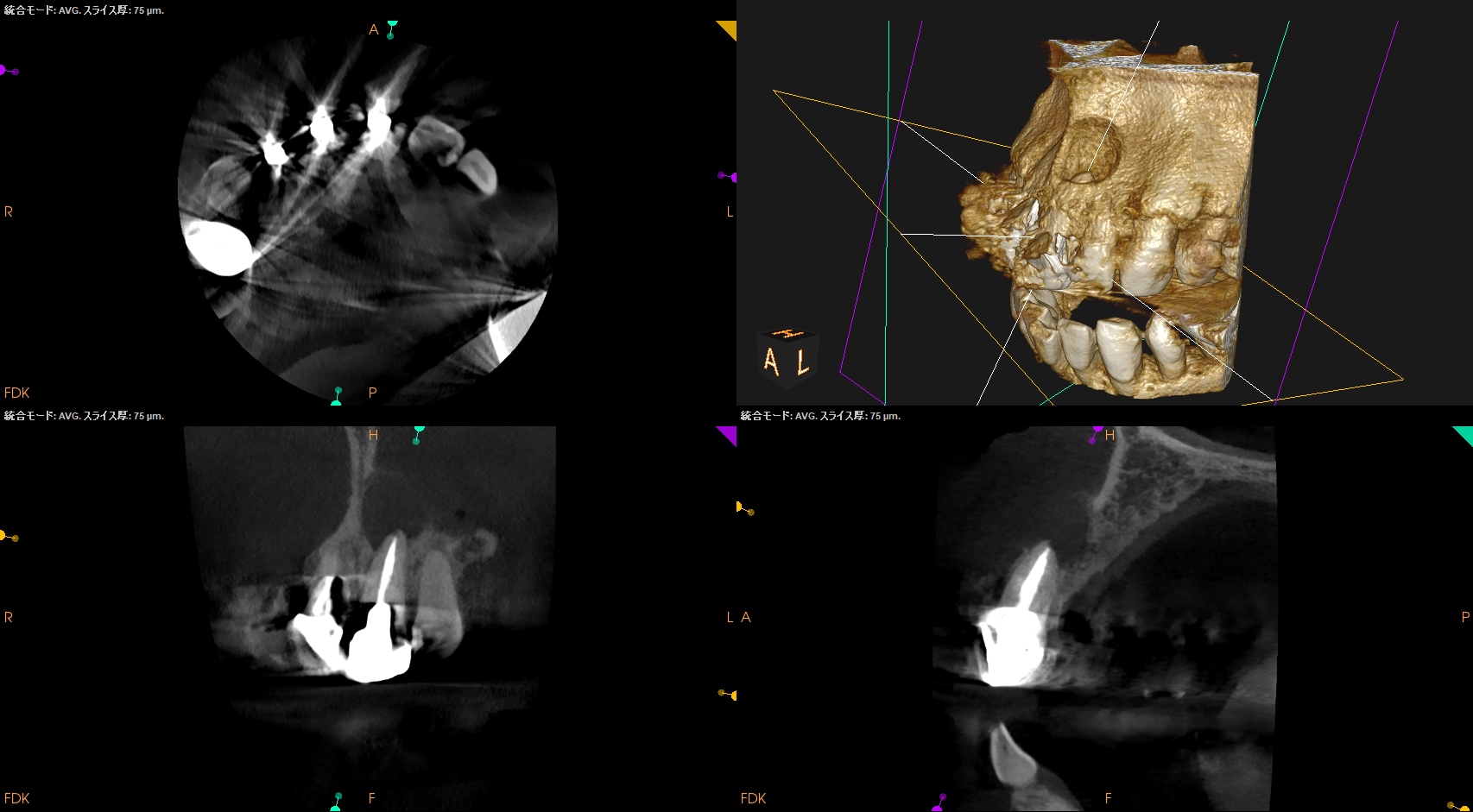

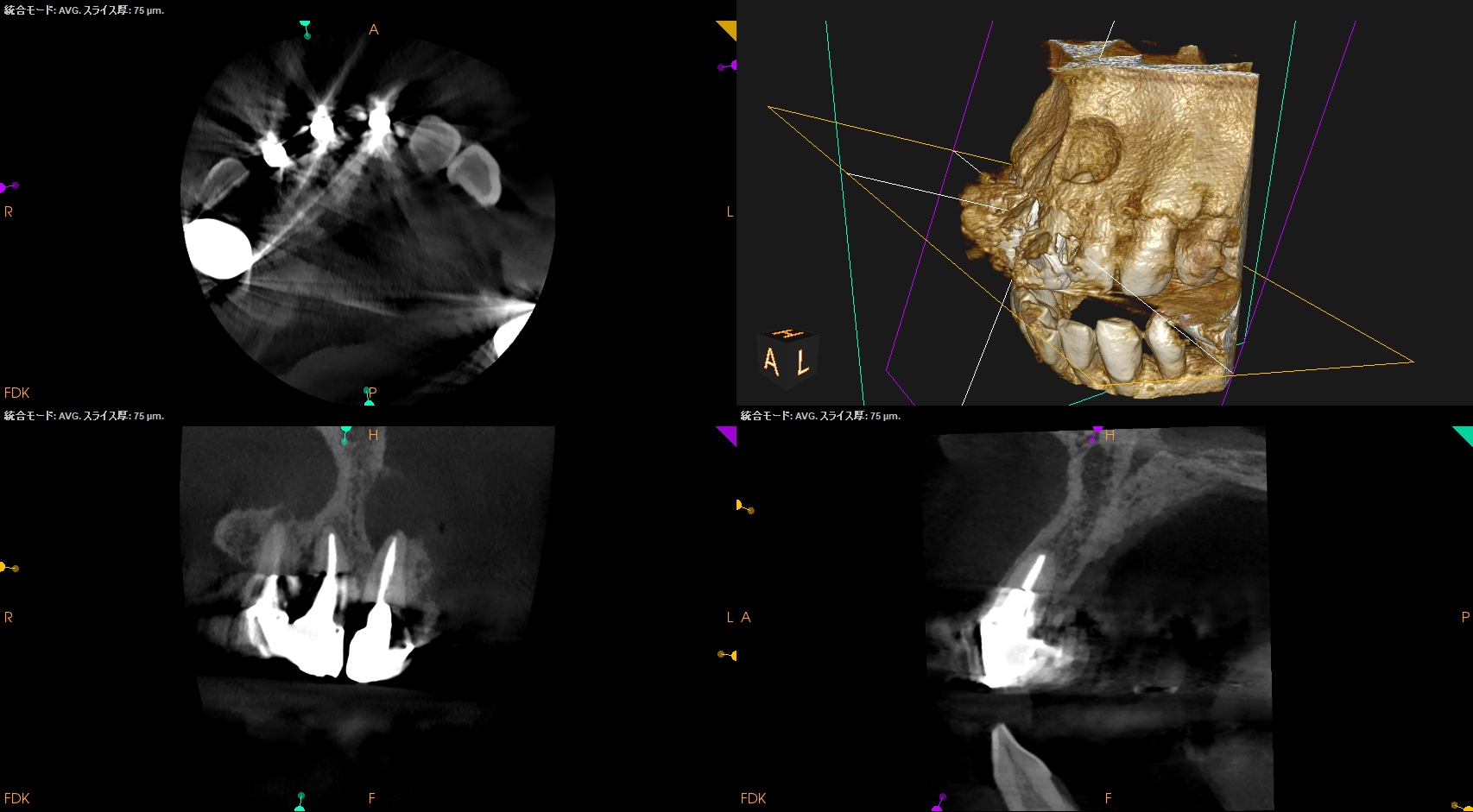

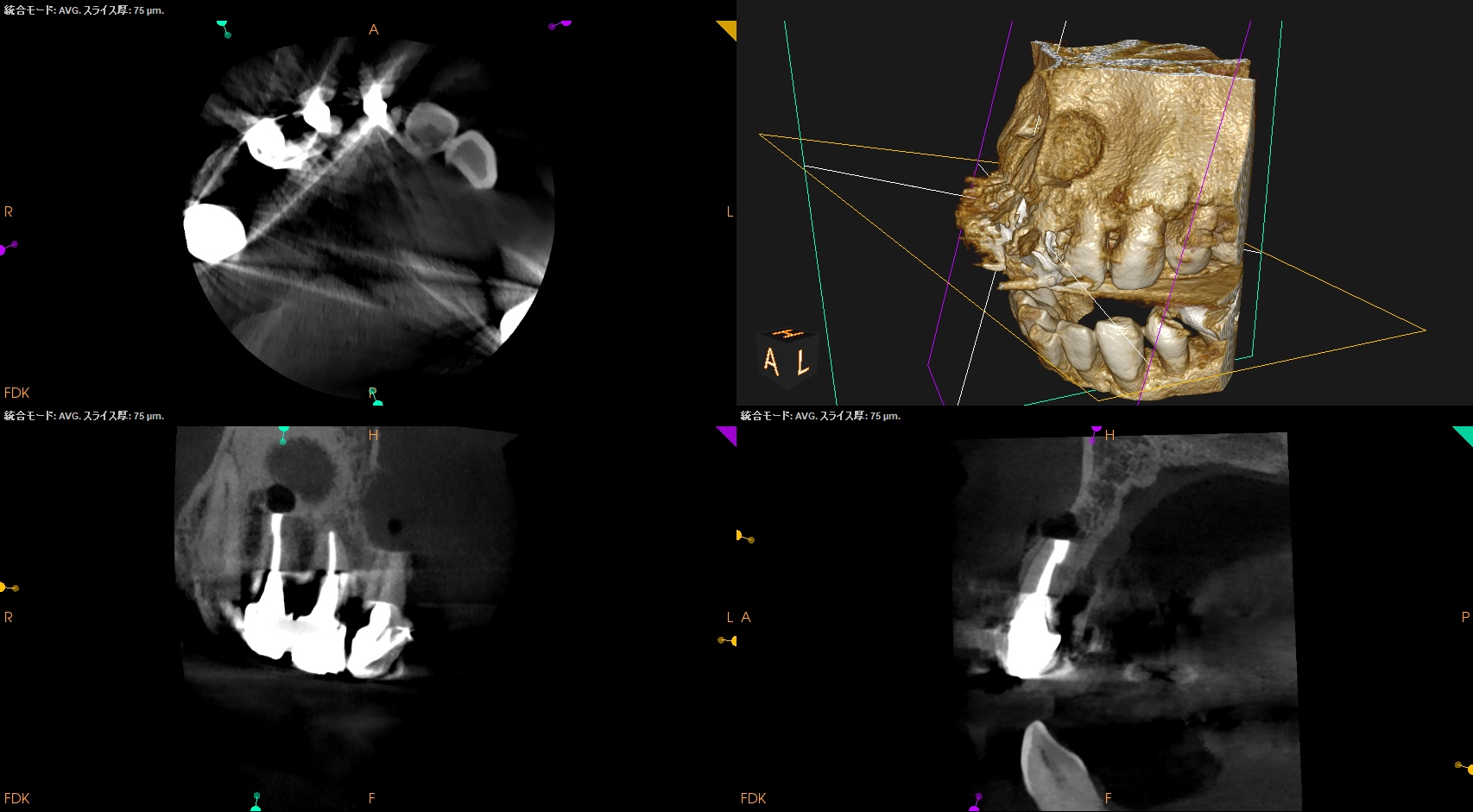

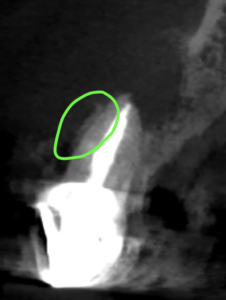

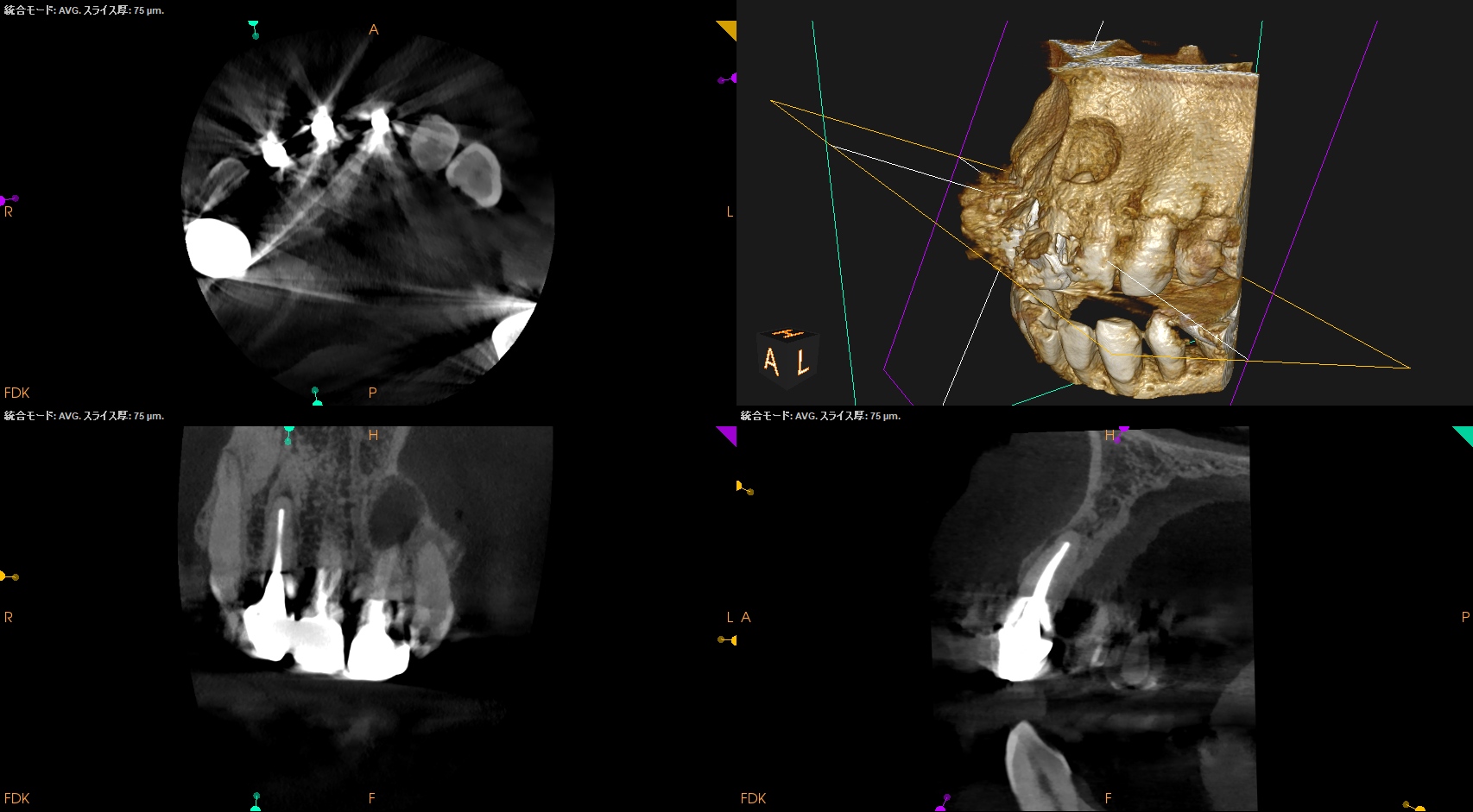

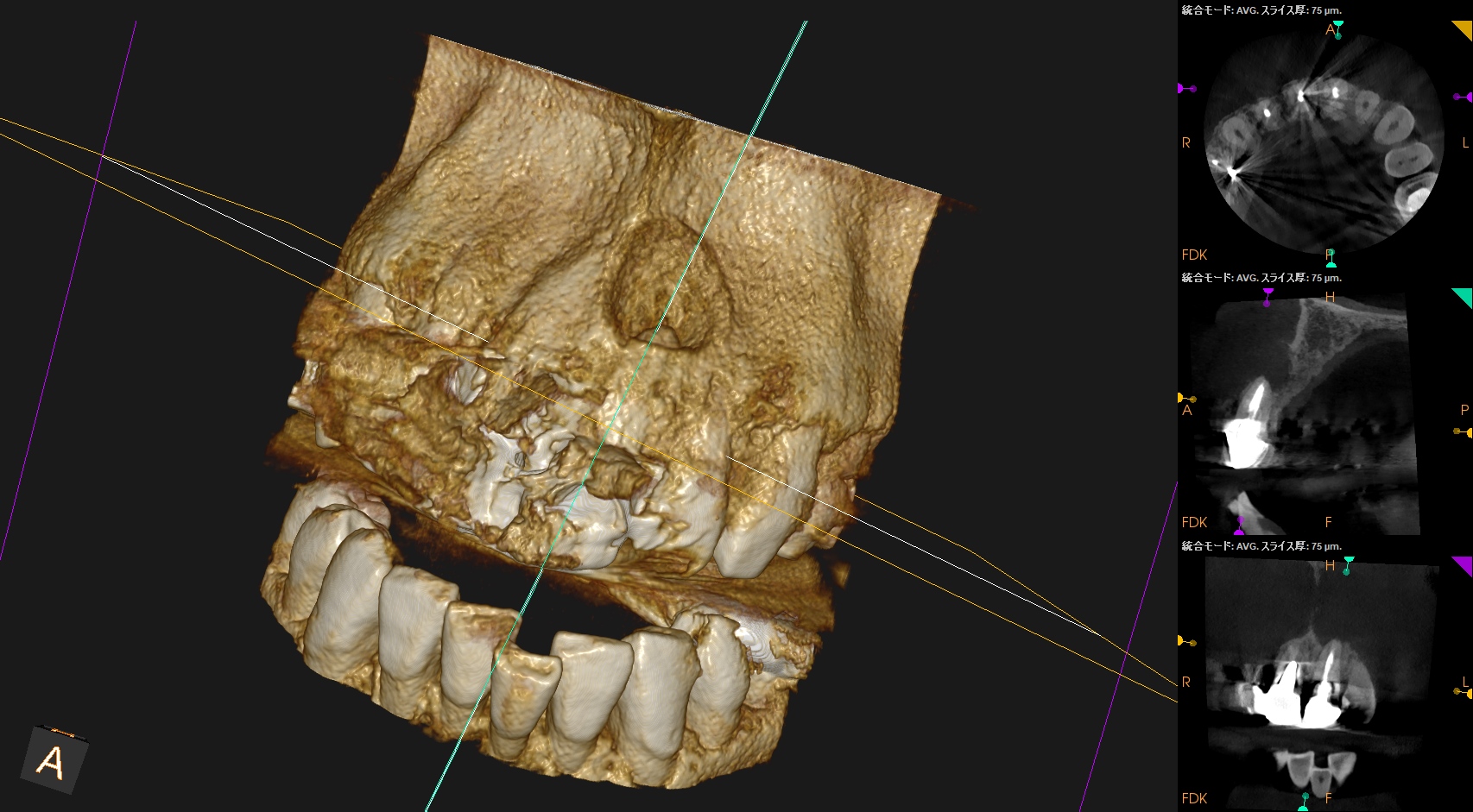

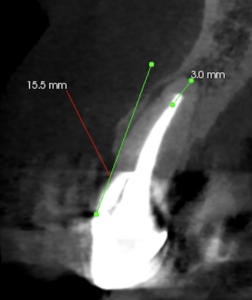

初診時 CBCT(2024.9.26)

#9

#9は根尖病変が大きく、頬側の皮質骨が崩壊している。

が、歯頸部付近にはきちんとあるようだ。

このことは、

Submarginal Flapを行なっても問題がない

ことを示しているだろう。

ここで、Submarginal Flapの特徴を挙げたい。

Submarginal Flapの適応症とその利点・欠点

適応症

切開線が骨欠損上に及ばない場合 Kramper 1984 A comparative study of the wound healing of three types of flap design used in periapical surgery

歯肉溝と齦頬移行部の間の、角化歯肉に最低2~3mmの幅があること Kramper 1984 A comparative study of the wound healing of three types of flap design used in periapical surgery

利点

辺縁歯肉の退縮が殆どない von Arx 2009 Gingival recession following apical surgery in the esthetic zone: a clinical study with 70 cases.

欠点

術後に瘢痕形成しやすい (歯肉弁の乾燥・収縮、フラップにテンションがかかりやすいために確実に元に戻すことが難しいため) von Arx 2009 Gingival recession following apical surgery in the esthetic zone: a clinical study with 70 cases.

縫合が多数必要で煩雑

米国では、上顎前歯のApicoectomyは基本的にSubmarginal Flapである。

USC時代がそうであった。

瘢痕が残るじゃないか!という批判は当たらない。

それが外科治療だからだ。

嫌なら、抜歯である。

そうならないように治療計画を立てるのが歯科医師だろう?と思わずにいられない。

またこうすれば術野が最小の範囲で済む。

歯内療法外科では、基本的に、患歯の2歯近心〜2歯遠心が術野になるからだ。

だが、欠点がある。

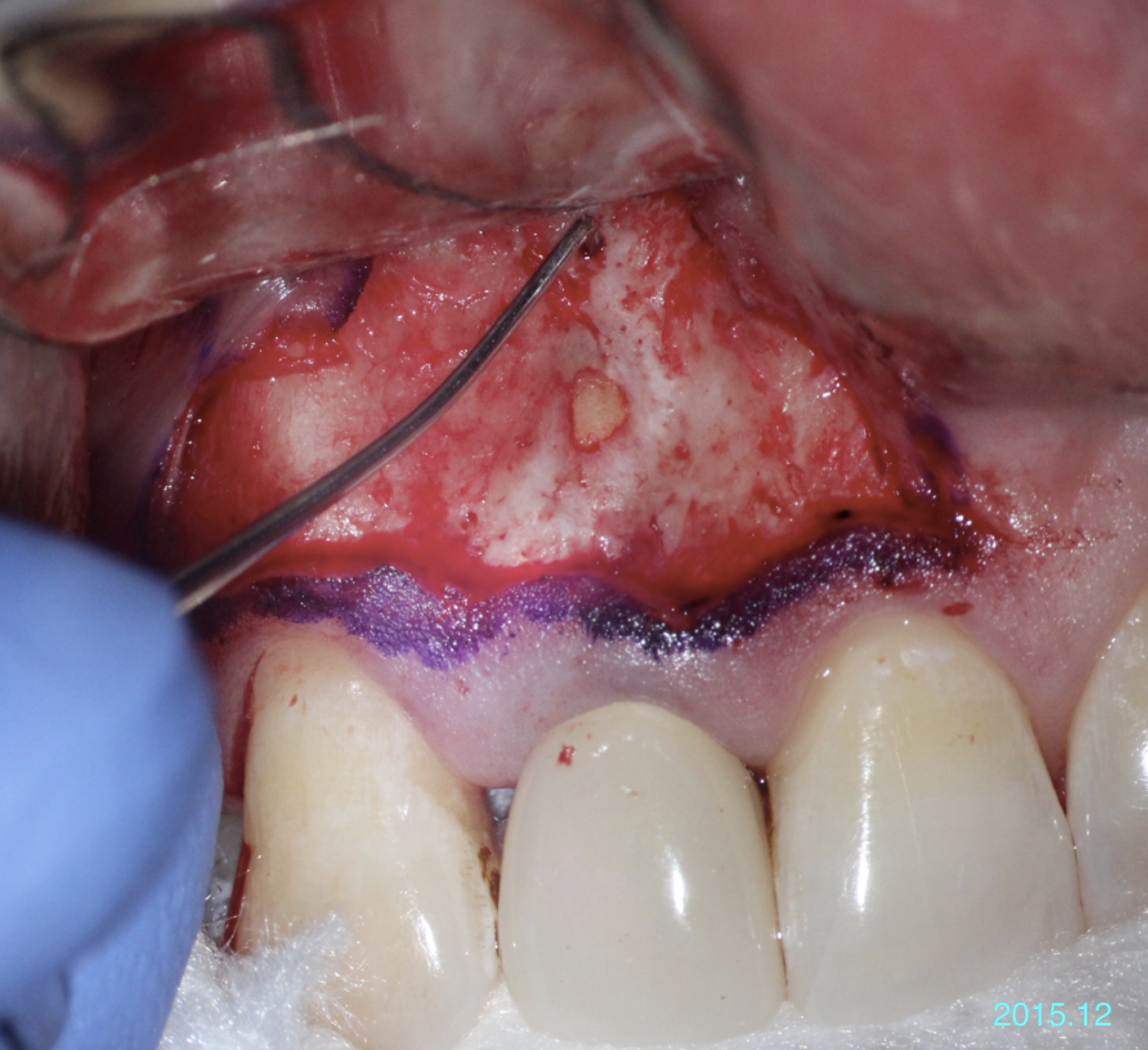

下の写真だ。

マージンは確かに下がっていない。

が、瘢痕がうっすら見える。

それが受け入れられないなら…この方法は避けなければならない。

が、これを避けようとすれば以下のような切開になる。

そして#7のクラウンのマージンも下がる。

最小の侵襲+術後の瘢痕性治癒をとるか

大きな術野+術後の歯肉退縮+審美障害の可能性をとるか

のいずれかだ。

どちらも受け入れられないという治療はこの世に存在しない。

しかし、それを決めるのは、

歯科医師でなく患者であるという事実である。

これを理解しない、歯科医師が世の中には多い。

#8

ここには病変はないが、謎のメタルポストコアがある。

これは歯の寿命を縮めてしまうものだ。

また#7,8はクラウンが連結されている。

このことから、その部分は磨けないことがわかる。

これでは8020は達成できないだろう。

#7

#7にも病変がある。

ここも圧痛があり、すでに大きく形成根充されている以上、Apicoectomyが必要だろう。

ちなみに、#9の頬側皮質骨は大きく消失している。

また#7の根尖部及び頬側の皮質骨も吸収されている。

両方とも症状があることから、治療が必要だ。

が、

歯内療法の治療が奏功すれば歯槽骨は回復される。

もちろん、歯牙が破折していなければ、だ。

それは外科を行えば頬側を直視できるので意味があるだろう。

つまりこの治療は、

Apicoectomyを行い、

その後に

Core build up with Fiber Postする

というのが流れである。

しかしいずれにしても、歯周病がないので予後は良好であると思われる。

その心は、

Apicoectomyの成功率は90%だから

だ。

初診時歯内療法学的診断(2024.9.26)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Apicoectomy→Core build up with Fiber Post

ということで、同日に治療へ移行した。

☆この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#7,9 Apicoectomy(2024.9.26)

治療開始前に外科ペンを使用しFlap Designを記入しているのはそうしないと切開ができない人間だからだ。

慣れている人は不要だろう。

しかし、歯茎が薄かった。

患者さんは男性の方であったが、相当歯茎が薄い。

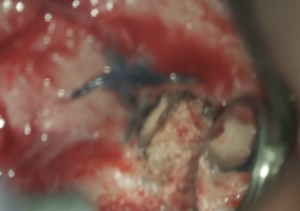

さておき、#9のApexが見つかったので、Apicoectomyへ移行する。

この際、

以上のような臨床的事実はユニット横に貼り付けておくべきだろう。

メチレンブルーで染色して歯根の切り残し等がないか? Checkし、逆根管形成へ移行した。

肉芽は取れるだけ取り、同部にRacelletを投入し止血を極力測り逆根管形成、逆根管充填している。

が、逆根管形成するときにGutta Percha Pointが見えないではないか?と思ったあなた。

そうです。

が、

目で見えなくても手で見えるのです。

意味が???なあなたはAdvanced Course 2025でお待ちしています。

そして上記動画の最後は切断面が見えたでしょう?なぜですか?

今までのAdvanced Courseの参加者ならその意味がわかりますよね??

ということで#9は終了で、#7へ移行した。

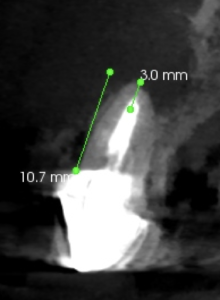

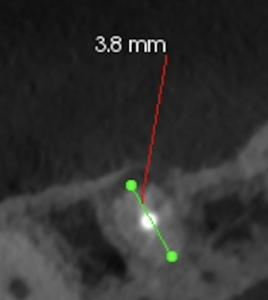

#7はOsteotomyが必要であるが、

CEJよりも15mmの位置にApexがある。

そしてその部分のOsteotomyも少し必要である。

が、Root resectionは3.8mmで難しくはないだろう。

という臨床的事実を術前に理解し、術中にそれを把握できるような環境でApicoectomyは行われるべきだろう。

と、Advanced Course 2024の参加者の先生には周知させたい。

さて#7も切断面が見にくい。

見にくいのであれば、というより、

なるべくベベルがつかないように切断すると常に見にくい

のであるが、

それを確認する方法は前述したとおりだ。

逆根管形成すると頬側の裏側にGutta Percha Pointが残存していることがわかる。

ここはまだ形成しなければならないがこれがなかなか取れにくい。

残存すると治癒不全を起こすことがあるので注意が必要である。

ということで、逆根管形成を続けた。

形成を直視で行いやすくするために頭位と顕微鏡の位置を途中に変えている。

そんなことに、高額なマイクロスコープの存在は関係ない。

そんなものを所持する理由が私には理解しかねる。

ということでこの歯も逆根管充填している。

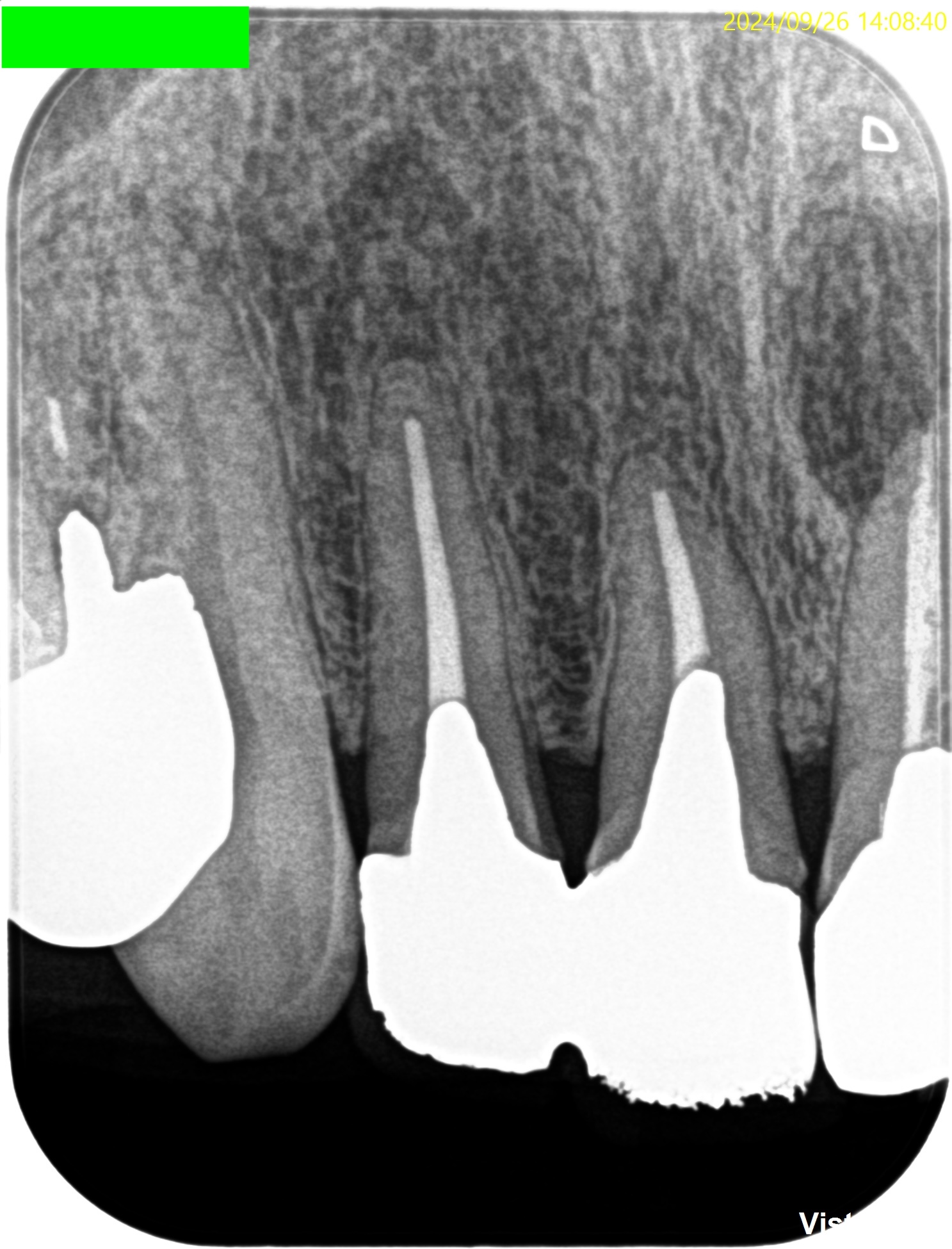

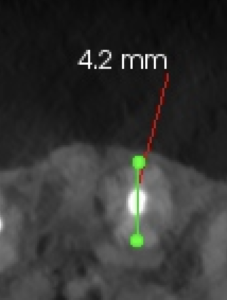

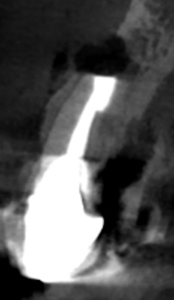

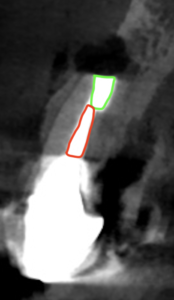

PA, CBCTを撮影した。

#9

#7

#7はややOff-Axis気味であるが、

切断がほぼ水平なので1mmの厚みに逆根管充填されていれば封鎖はできることが証明されているので問題はないだろう。

ということで最後に縫合した。

最終的に14糸も縫合している。

面倒だ。。。

なんと、外科治療の時間と縫合の時間が同じ(20分づつ)という…

さておき治療はこれで終了した。

次回は歯肉が治癒する1ヶ月後以降に除冠、除ポストコア、支台築造を行う予定である。

またその模様はお伝えします。