週末土日は、某所でBasic Course 2024 第3回、第4回が行われた。

今回のテーマは根管治療実習。

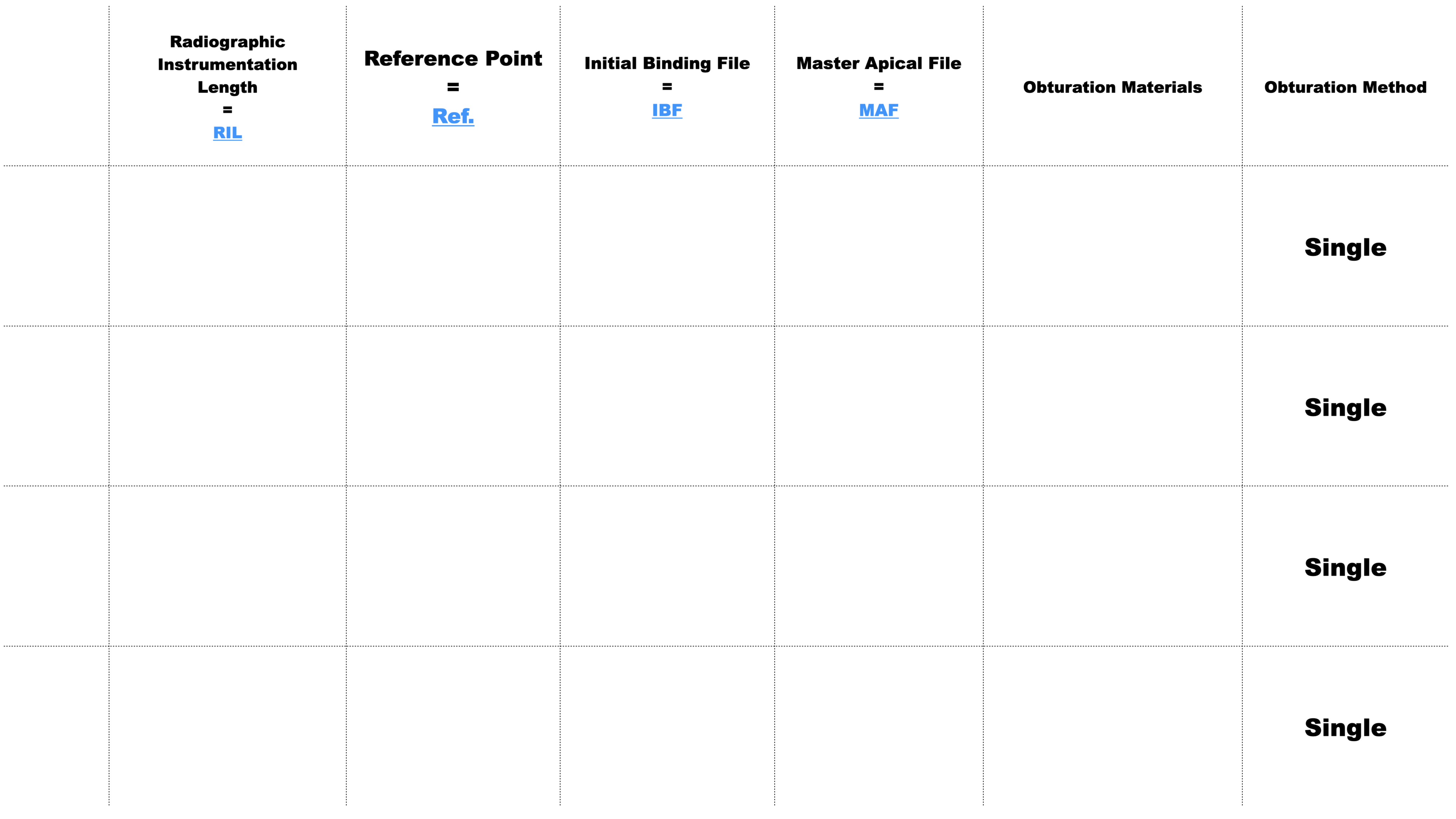

以下のようなプレゼンをまず行い、実習へと移行した。

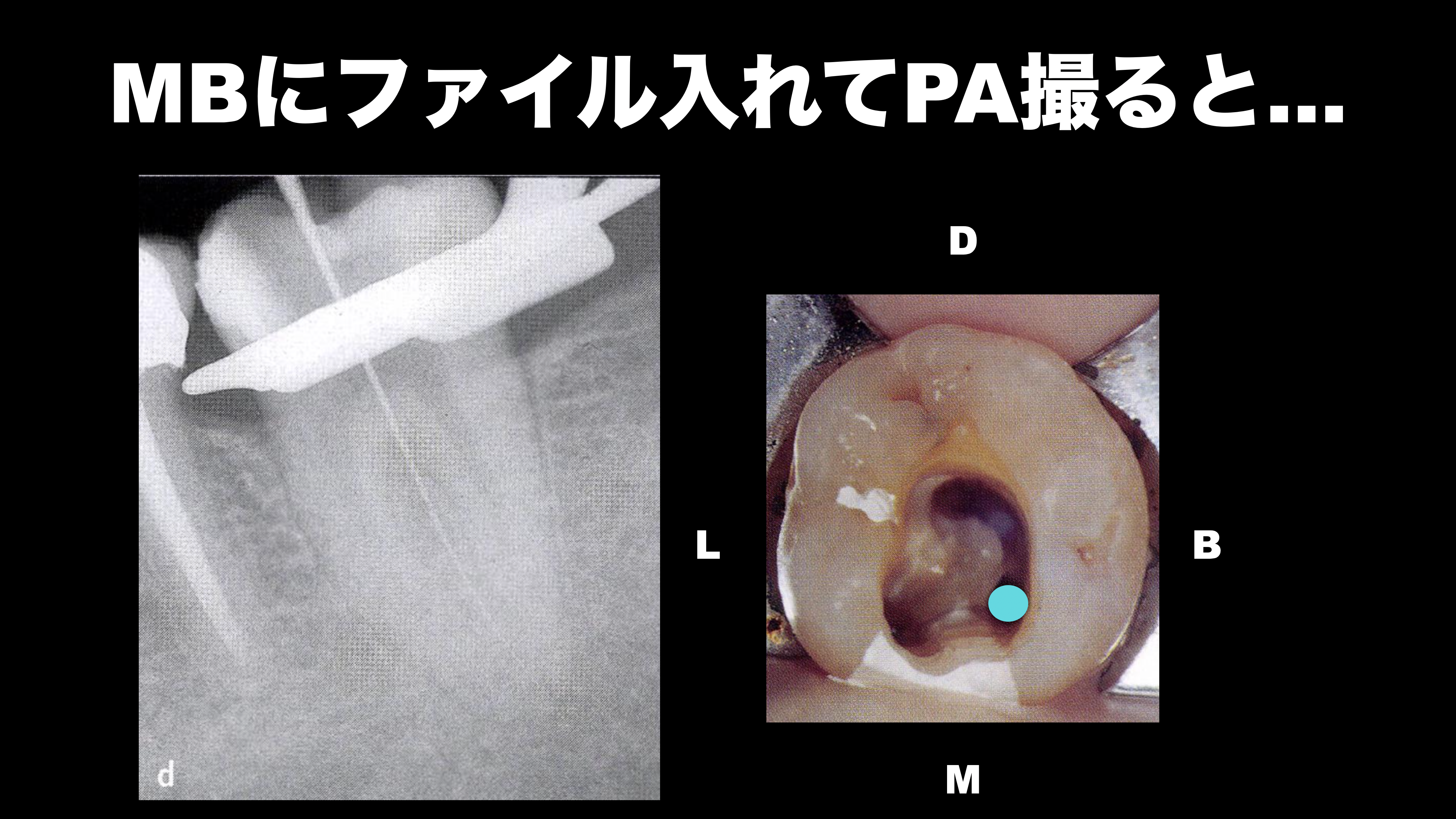

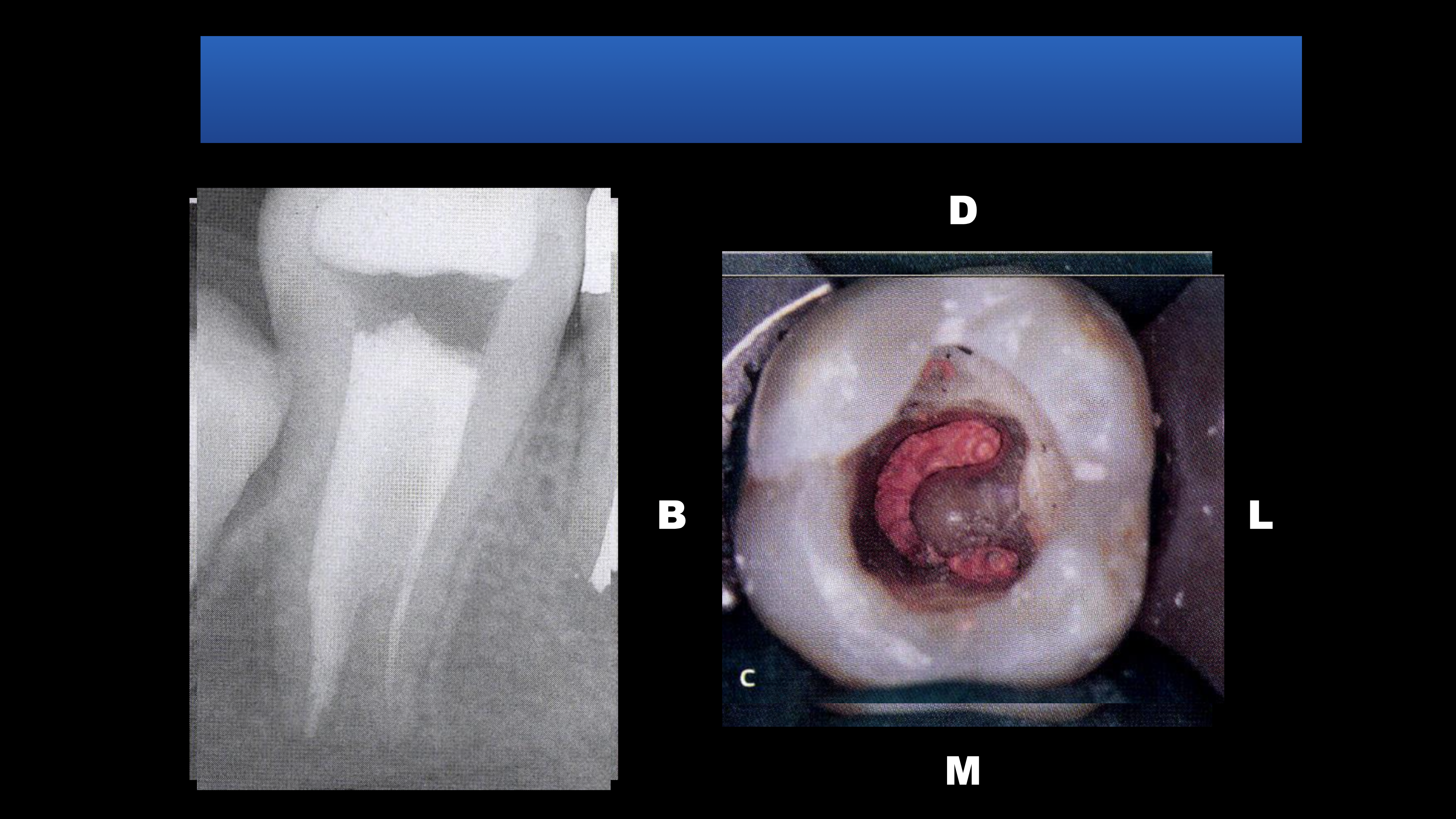

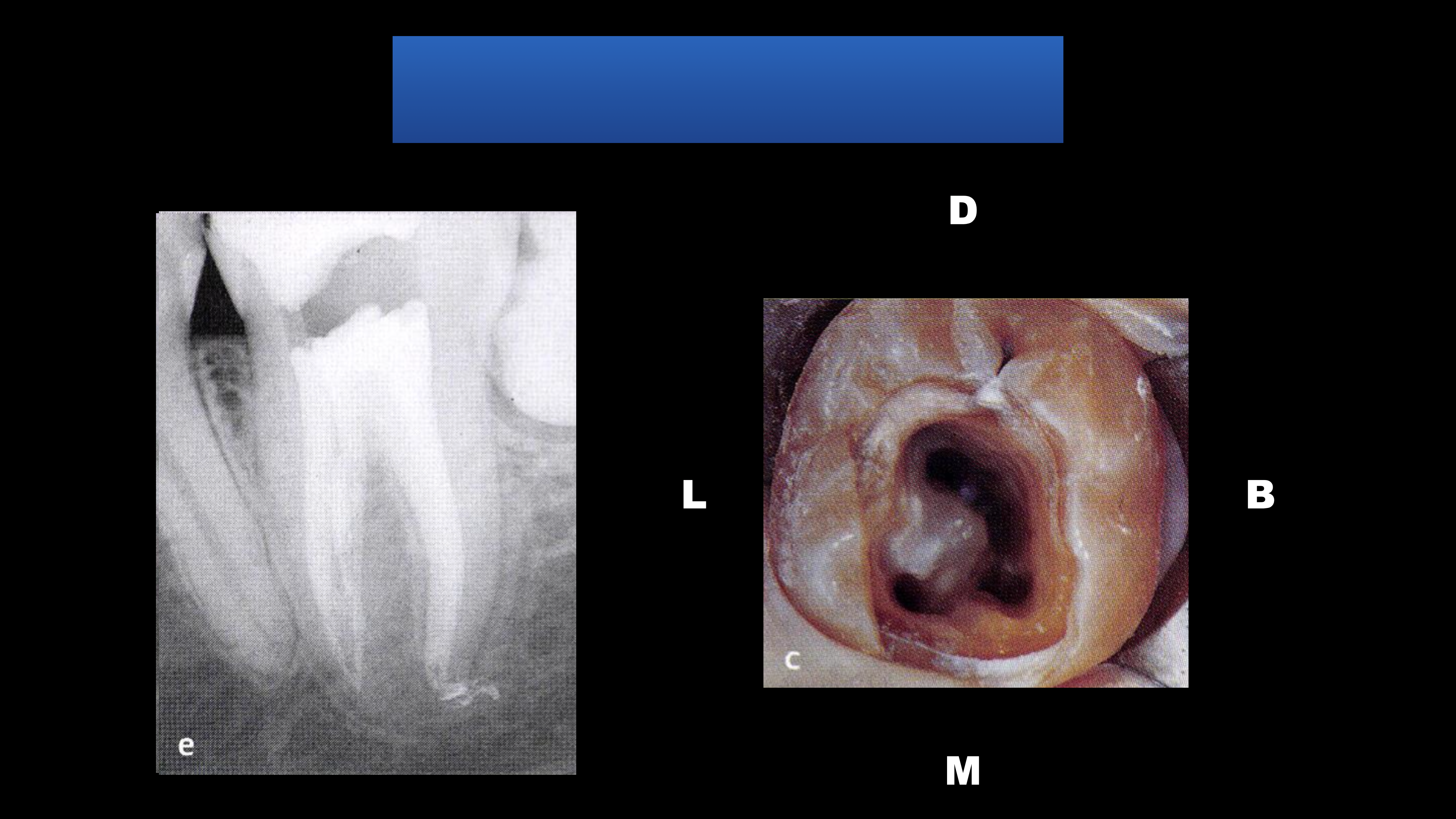

今回は今まで講義であまり扱わなかった、樋状根について詳細を説明した。

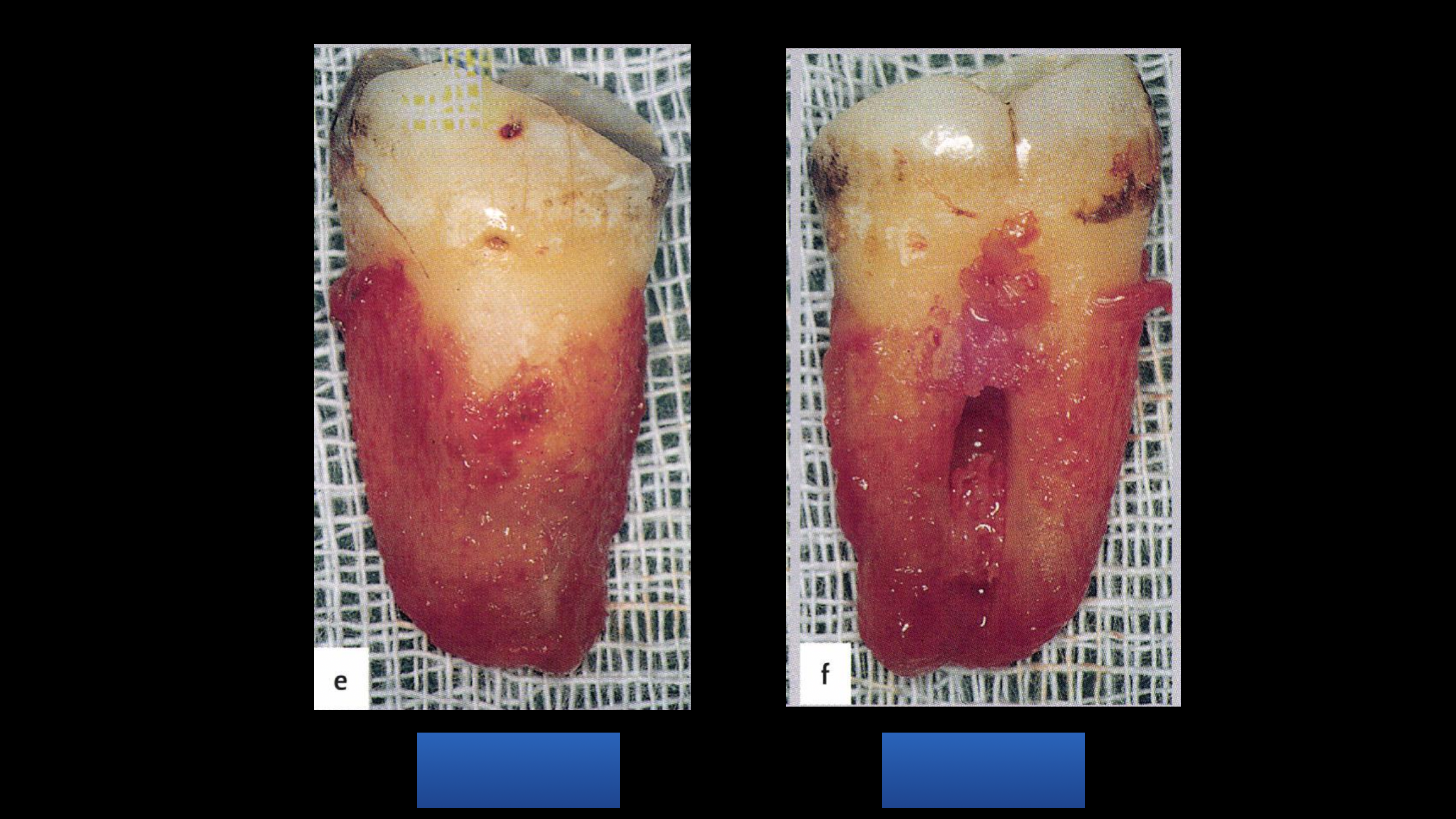

上記の絵を見て、どこが近心で、遠心で、頬側で、舌側か?わかるだろうか?

わかるようにしましょう。

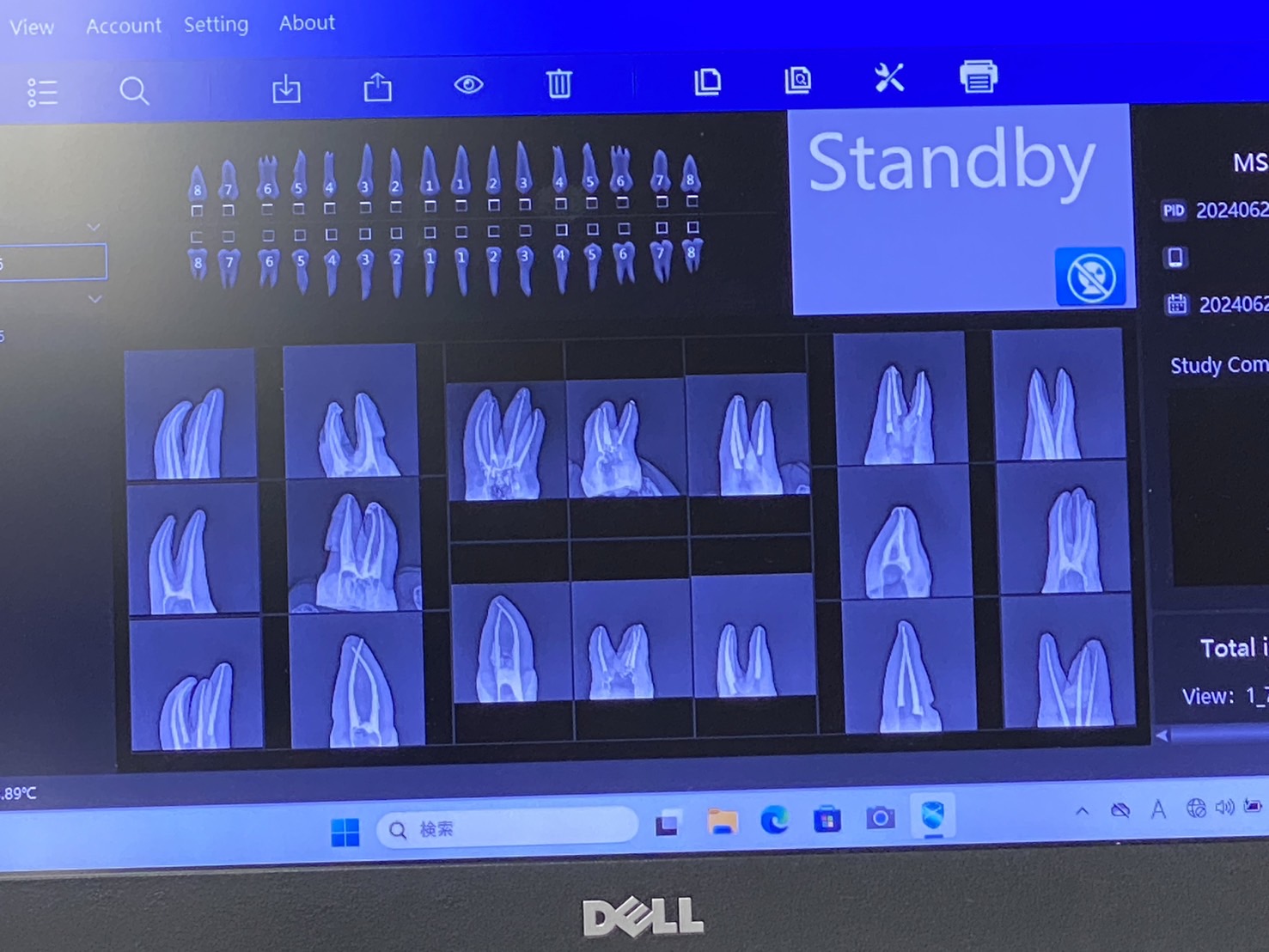

そして、この下のPAが意味することは何だっただろうか?

穿孔?していただろうか??

結論は以下だ。

どこの根管がどこの根管に合流することが多かったか?を復習しましょう。

とはいえ、大臼歯をGPに根管治療させること自体がアメリカでは異常なことではあるが。。。

そして某社とともに開発した?Radix Entomolaris模型を使用して、Radixの形成について説明した。

通法と変える必要がある。

なぜか?ファイルに負担がかかるからだ。

そして、

プラスチック模型の方が、レッジやトランスポーテーションが起きやすく難しい。

ほとんどの受講者が撃沈していた。

その点でも、インド人の歯牙の方が一日の長がある。

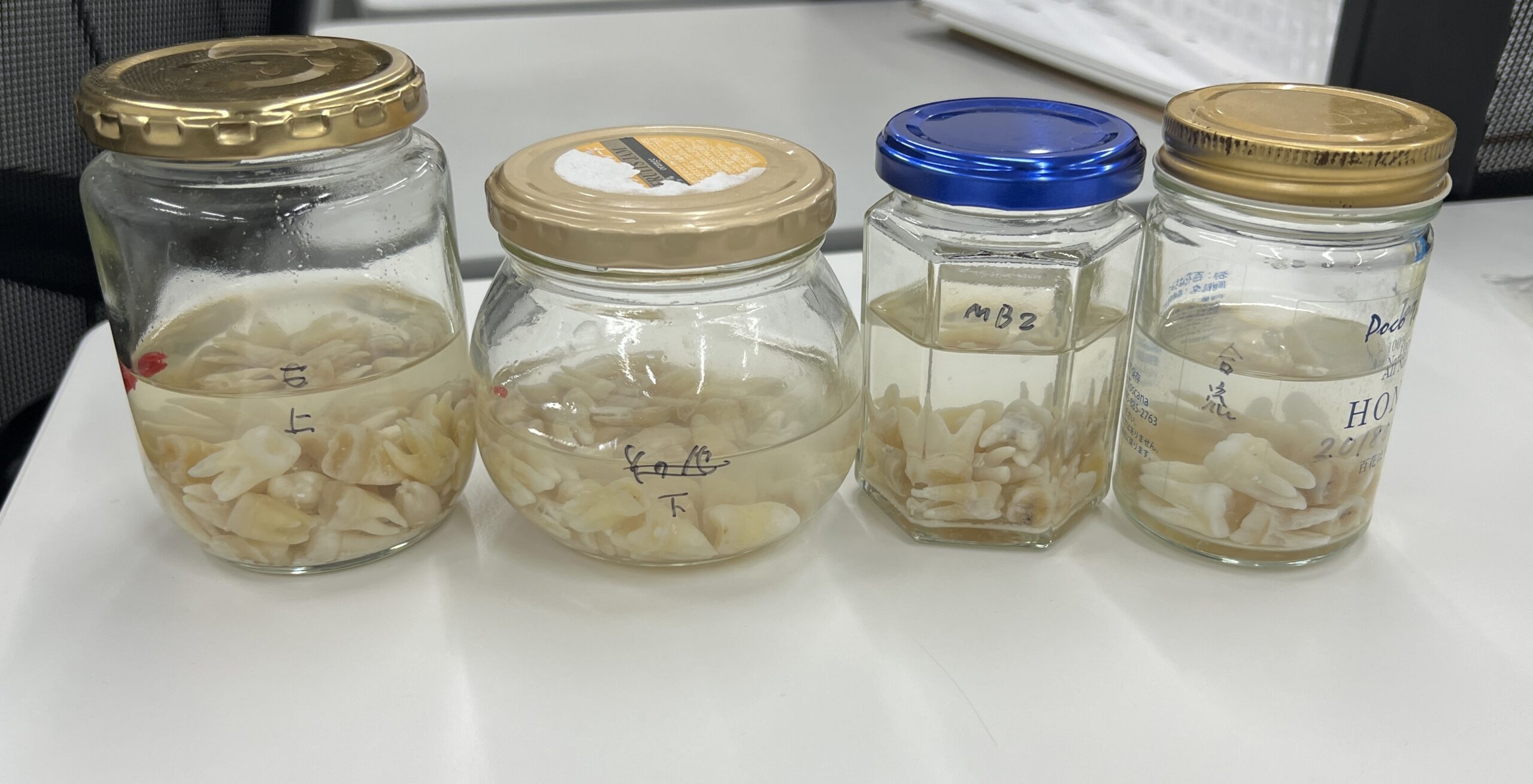

歯牙は、

bforbones

で購入できる。

どの根管がどの根管と合流するか?を予測してやるには、術前の予備知識(解剖学的知識)と2枚のPAだけではなく、CBCTを撮影が必須になる。

次回の実習(テスト)では、CBCTを撮影して実習に臨んでもらいたい。

そして、実習に使用するものは全て準備して来てください。

2日間、お疲れ様でした。