紹介患者さんの治療。

主訴は、

右下奥歯の咬合痛。歯にひびく感じがある…

である。

歯内療法学的診断(2024.10.8)

#30 Cold NR/20, Perc.(+), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#31 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

主訴は紹介状通りオールセラミッククラウンで補綴された#30だろう。

PA, CBCTを撮影した。

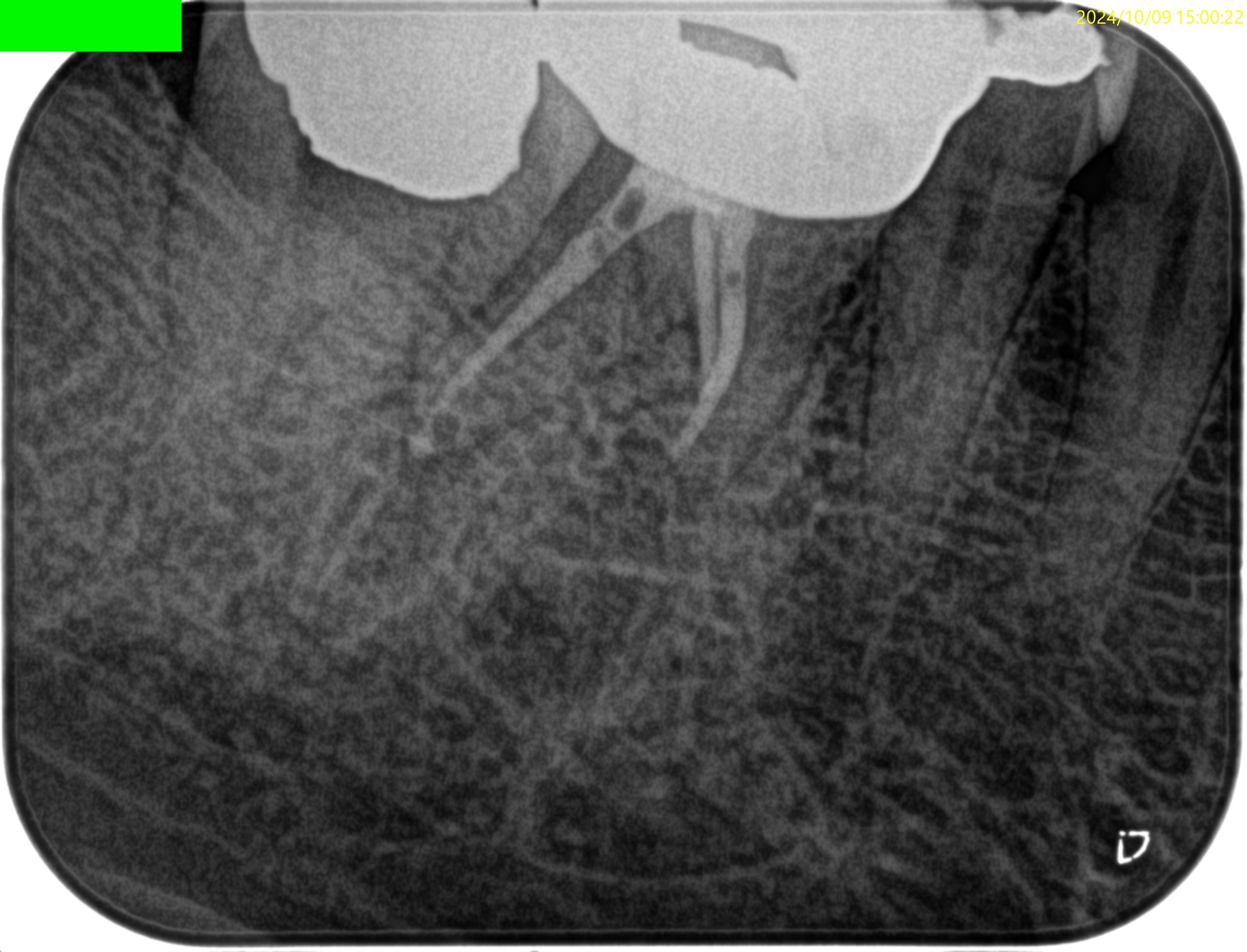

PA(2024.10.8)

M, Dの根尖部に病変が認められる。

が、判然としない。

特に、患者さんに対しては、だ。

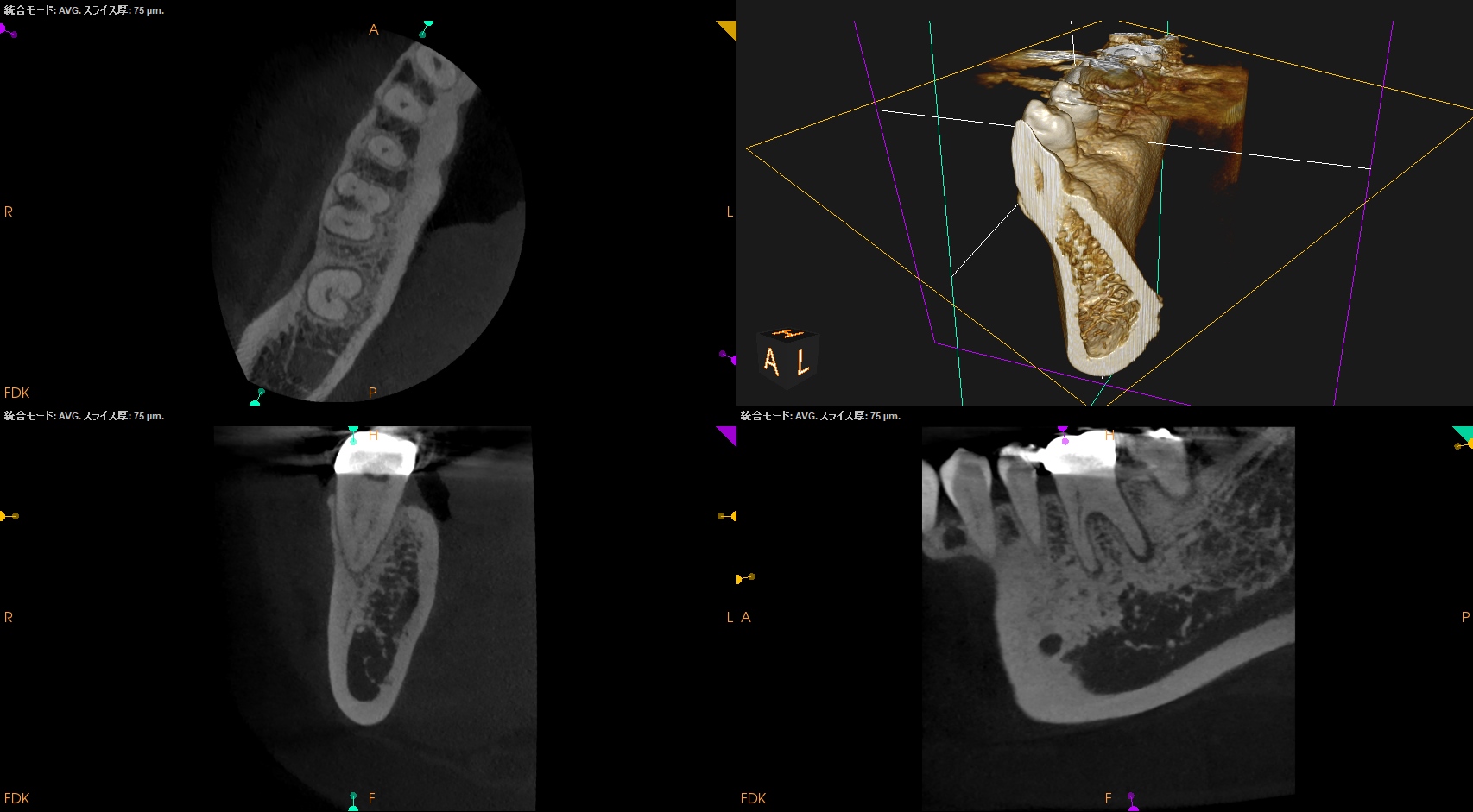

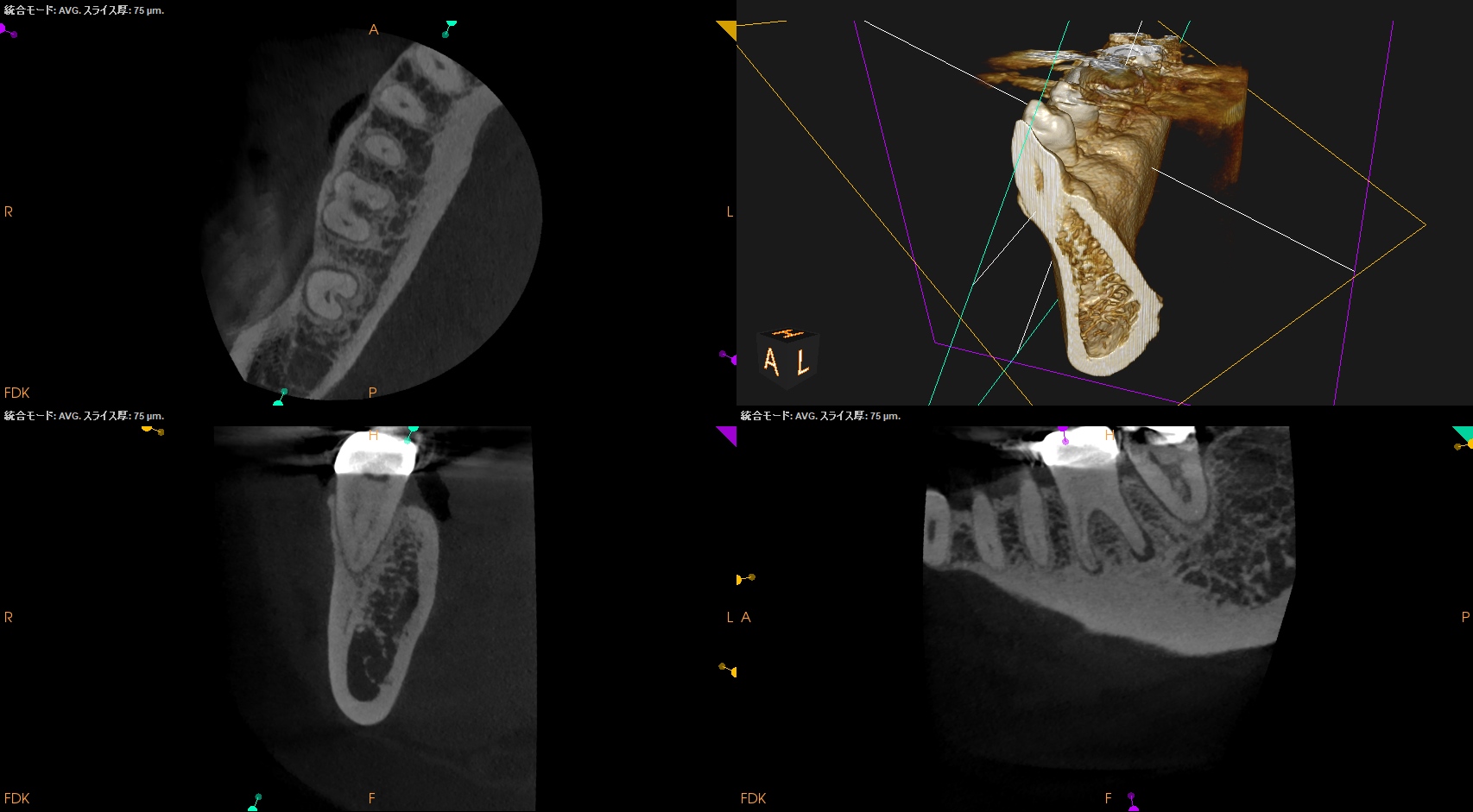

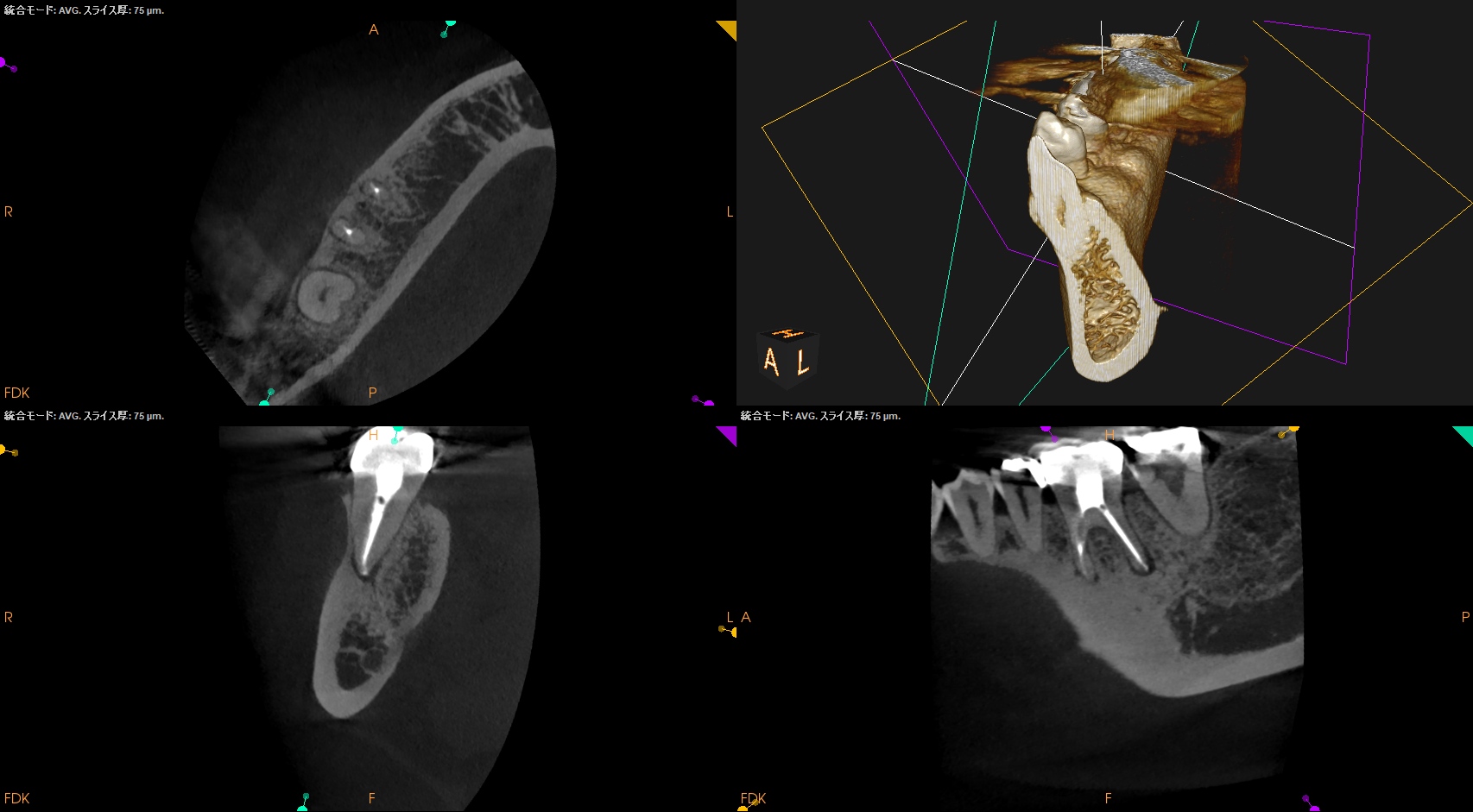

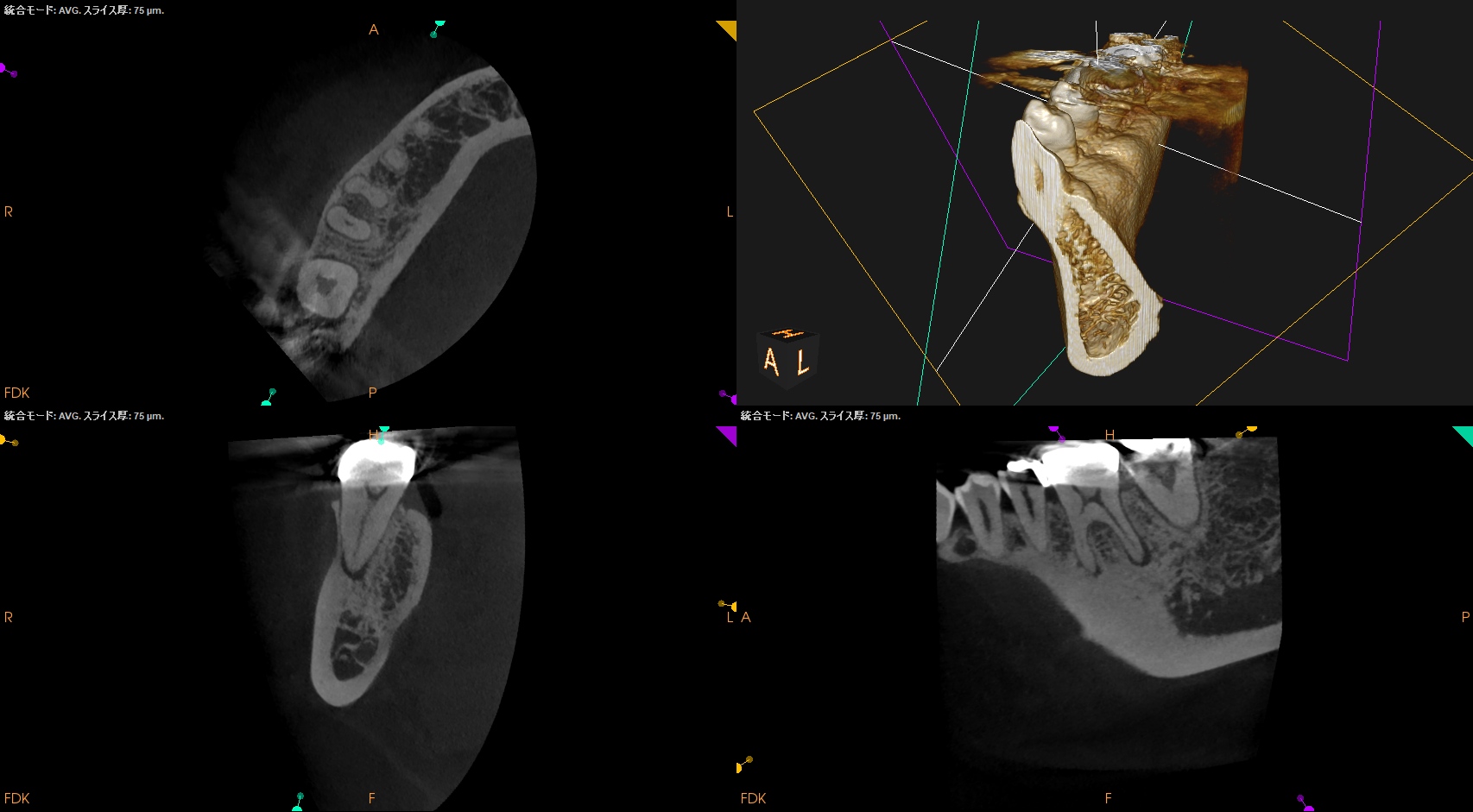

CBCT(2024.10.8)

MB

ML

MLが直線的根管でMBがそれに合流していることがよくわかる。

このように、

ヨシダのトロフィーパン スマート オシリス3D

まあ何のことかわからないが、

要はアメリカのCarestreatm社のCBCTの画像の鮮明さ、その使用しやすさは他者の追従を許さないだろう。

が、断っておくが、私はヨシダのスピーカーではない。

さておき、この画像から言えることは、この症例はML主根管でMBはそれに合流しているという事実である。

治療は容易だろう。

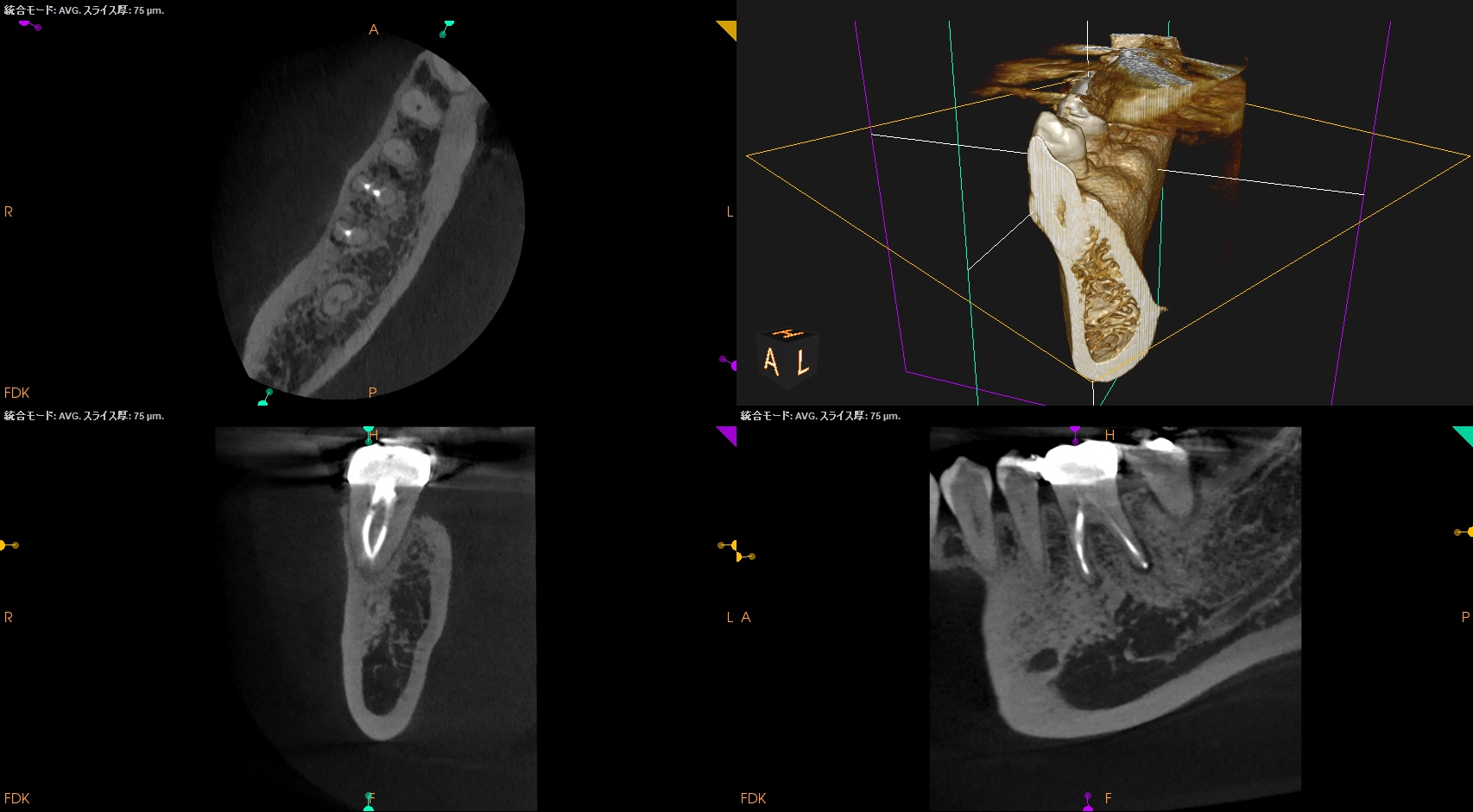

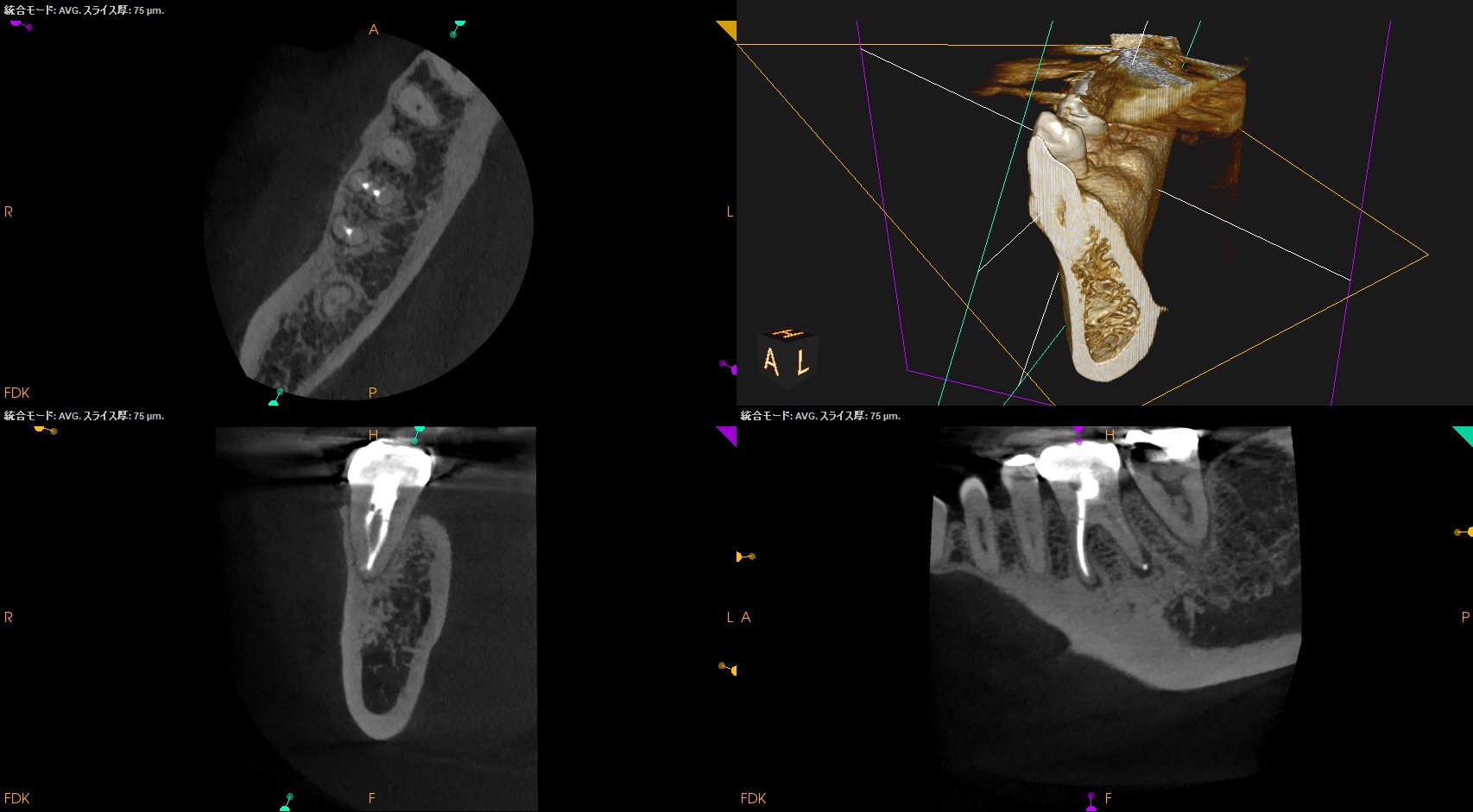

D

遠心根は1根管だ。

そして根尖病変があるのでここは穿通必須だろう。

以上を整理するとこの歯の治療は、

1. 2根管が合流する小臼歯の根管治療

と

2. 前歯の1根管の根管治療

の合体であると言える。

これは、30分程度で治療が終わる案件だ。

歯内療法学的診断(2024.10.8)

Pulp Dx; Pulp Necrosis

Periapical Dx; Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx; RCT

ということで、別日に根管治療へ移行した。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#30 RCT+Core build up(2024.10.9)

生活歯を形成して、根管が石灰化していることがよくわかるだろう。

そして失活するとこのような悲劇?を生むのである。

そして、動画の最後にしたことが理解できただろうか?

短針で遠心根を

スカウティング

している。

スカウト?野球じゃないだろう!というあなた。

あなたはそれではこの業界では素人だ。

遠心根をスカウティングしたのちに、ProTaper SXを根管へ挿入した。

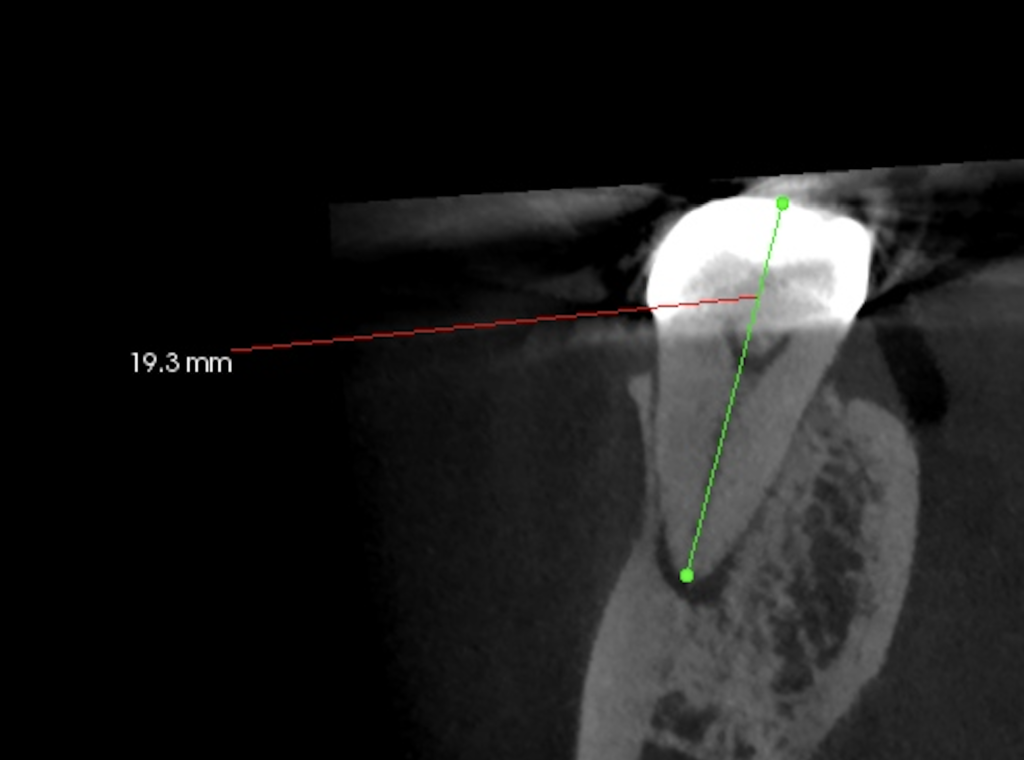

D, MLと形成し、Dから作業長を測定するものの、C+ #10,8,6が穿通しない。

こうなれば、機械的な穿通だ。

CBCTを参考に作業長を目測する。

19.3mmあるので、20mm根管を突くことにした。

ラバーストップまで形成できた。

ということは穿通したのだろう。

作業長を測定すると、Apexまでファイルが挿入できた。

MLはC+ File #10で問題なく穿通できた。

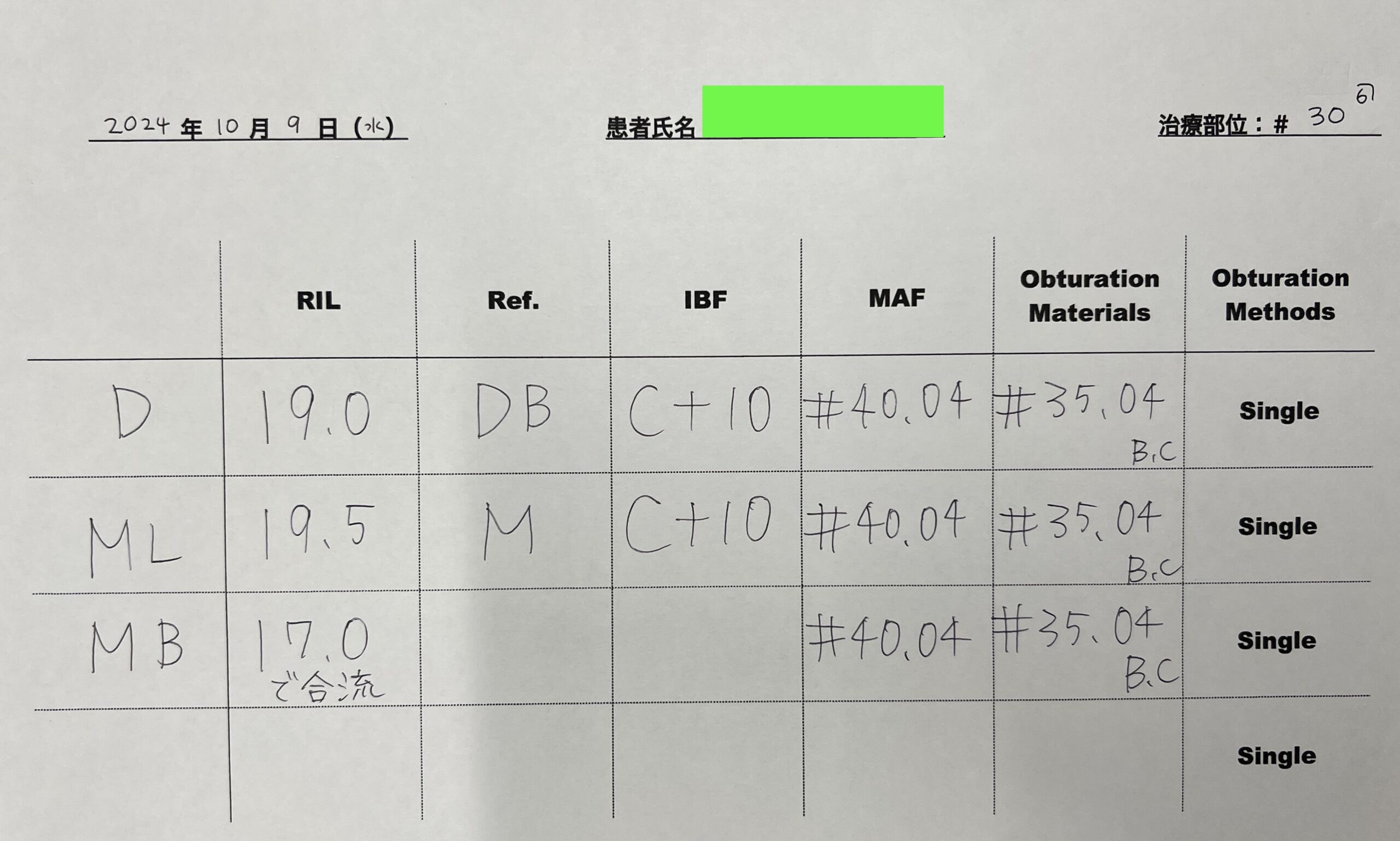

それぞれ、#40.04まで形成する。

そして、MBだ。

MLに#35.04のGutta Percha Pointを挿入し、MBにC+ファイルを入れると以下のようになった。

これでメインの根管のMLの作業長が19.0mmで、

そこに合流するMBの根管の作業長が17.0mmとわかる

だろう。

これを術前に予測して治療へ移行することが重要なのである

ということをここでも強調しておこう。

ということで作業長等は以下である。

術後にPA, CBCTを撮影した。(ちなみに治療は30分で終了している。)

MB

ML

D

問題はないだろう。

繰り返すが、このケースで重要なポイントは、

MLが主根管でMBがそれに合流しているというのを術前に把握し、それを臨床で機械的に実行できる能力があること

である。

それに、

どこの歯科大学を出ているとか、海外の大学院を出ているか?いないか?など何の関係もない。

その能力は、

個人の努力でどうにでもなる

からだ。

が、個人の努力には限界があることはお分かりのとおりだ。

それを埋めるには、専門家に教わるのが最短の道であることは論を俟たない。

ということで、

Basic Course 2025

への多くの先生の参加をお待ちしています。

ということで、次回は1年後である。

また、その経過をお伝えしたい。