紹介患者さんの治療。

主訴は、

補綴をやり直すのだが、根の先に病気があると言われたので治療をしたい

である。

歯内療法学的診査(2025.3.3)

#2 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#3 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

臨床症状はないようだ。

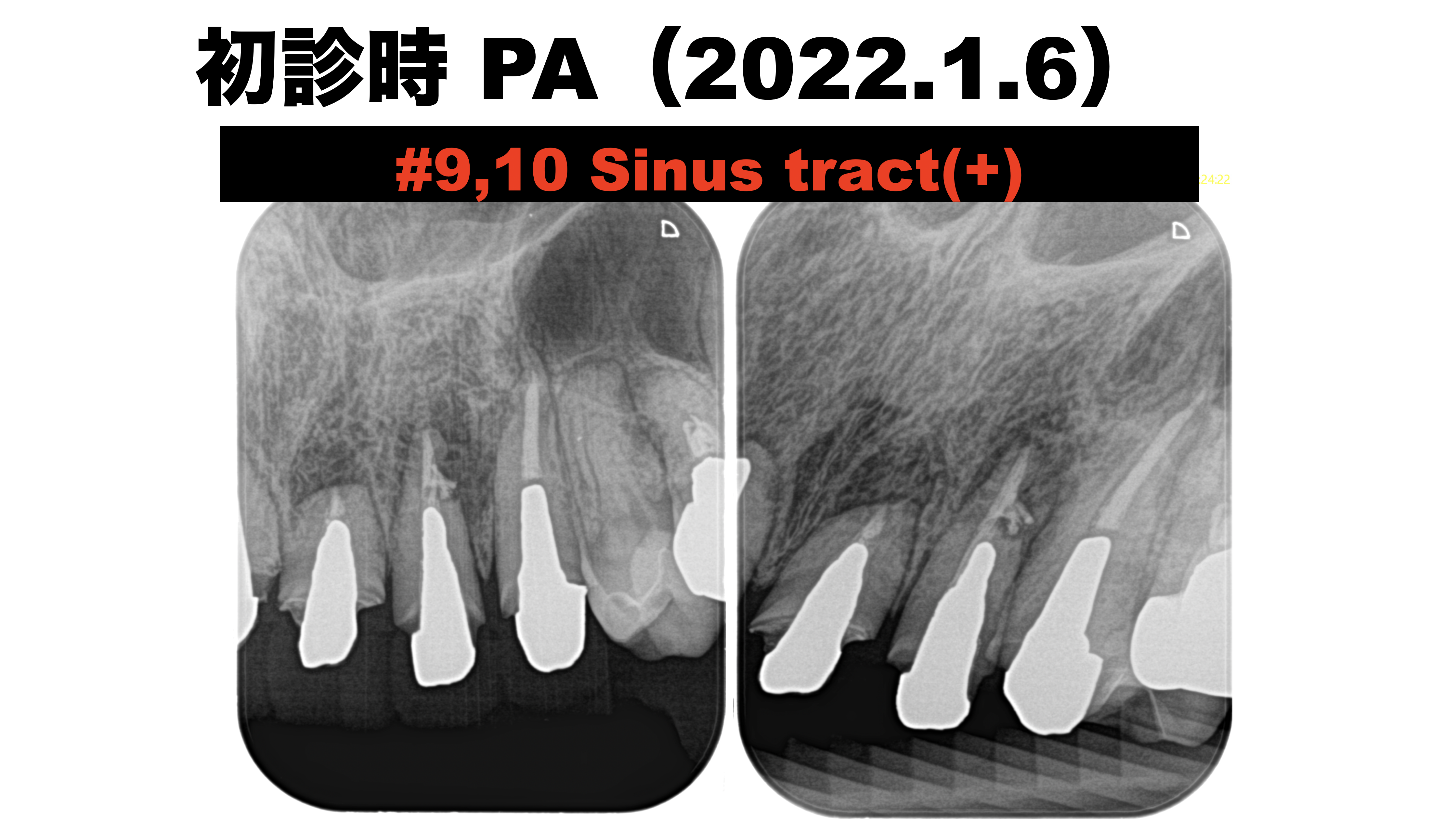

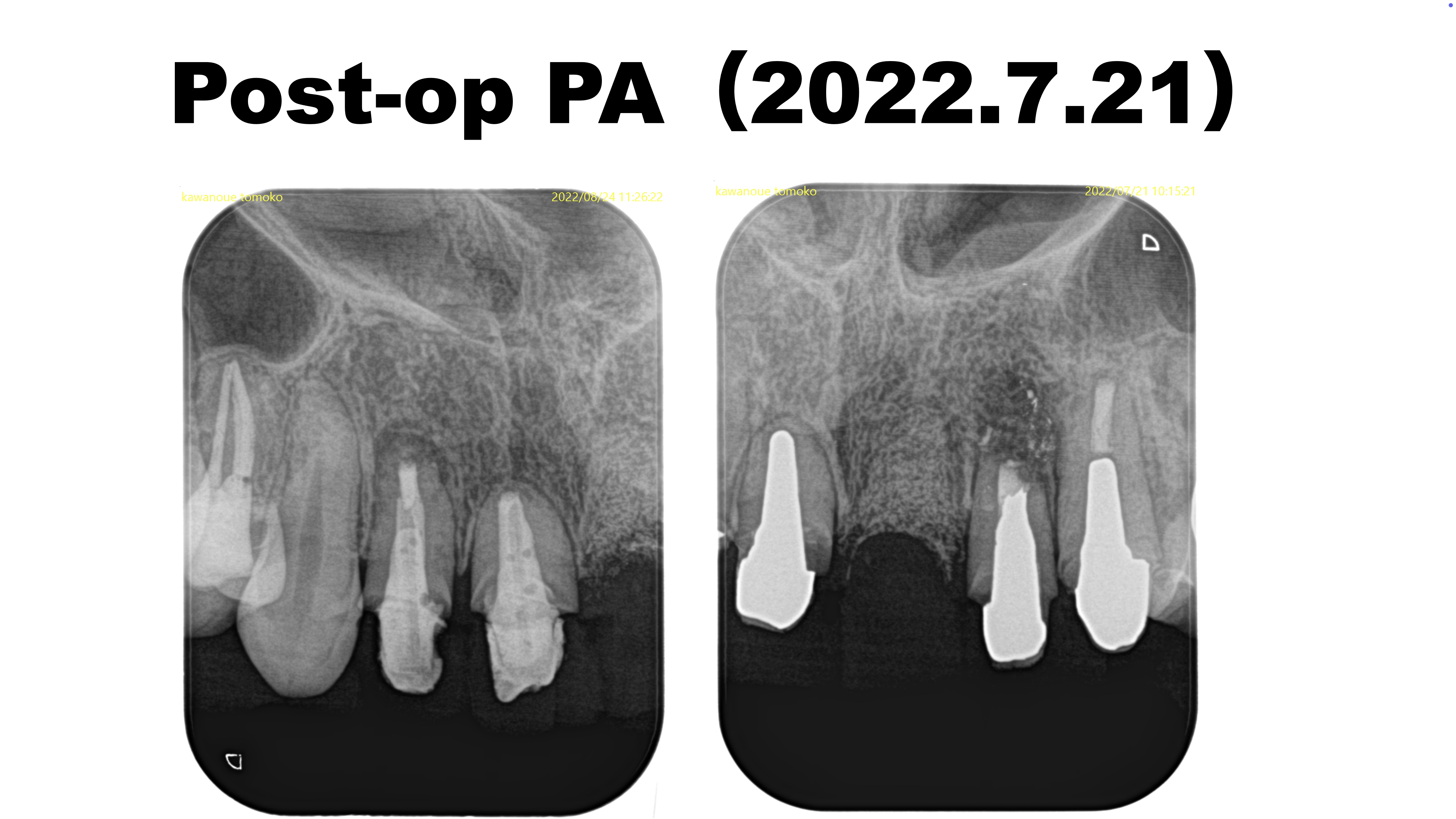

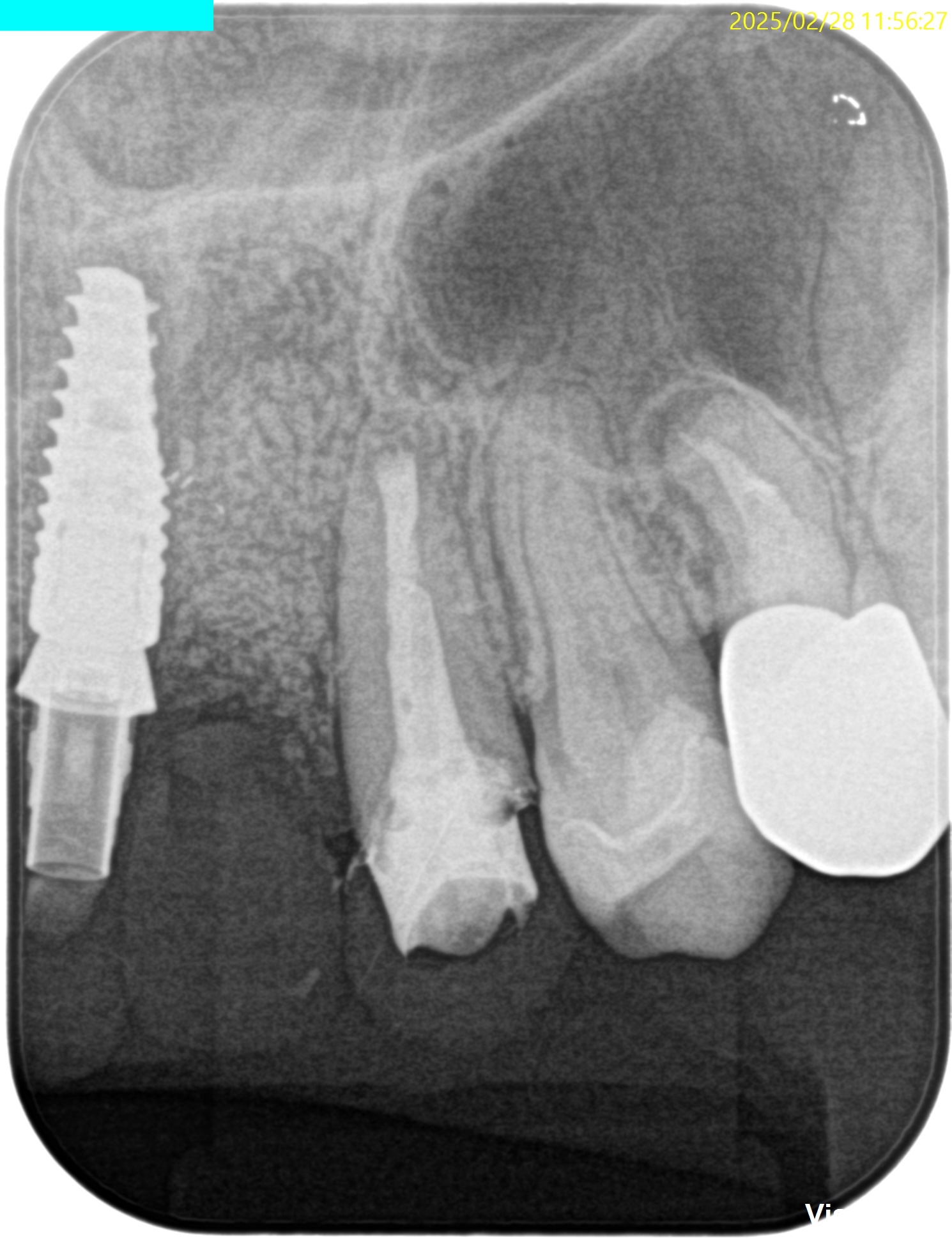

PA(2025.3.3)

口蓋に長いピンが挿入してある。

除去に手まどいそうだ。

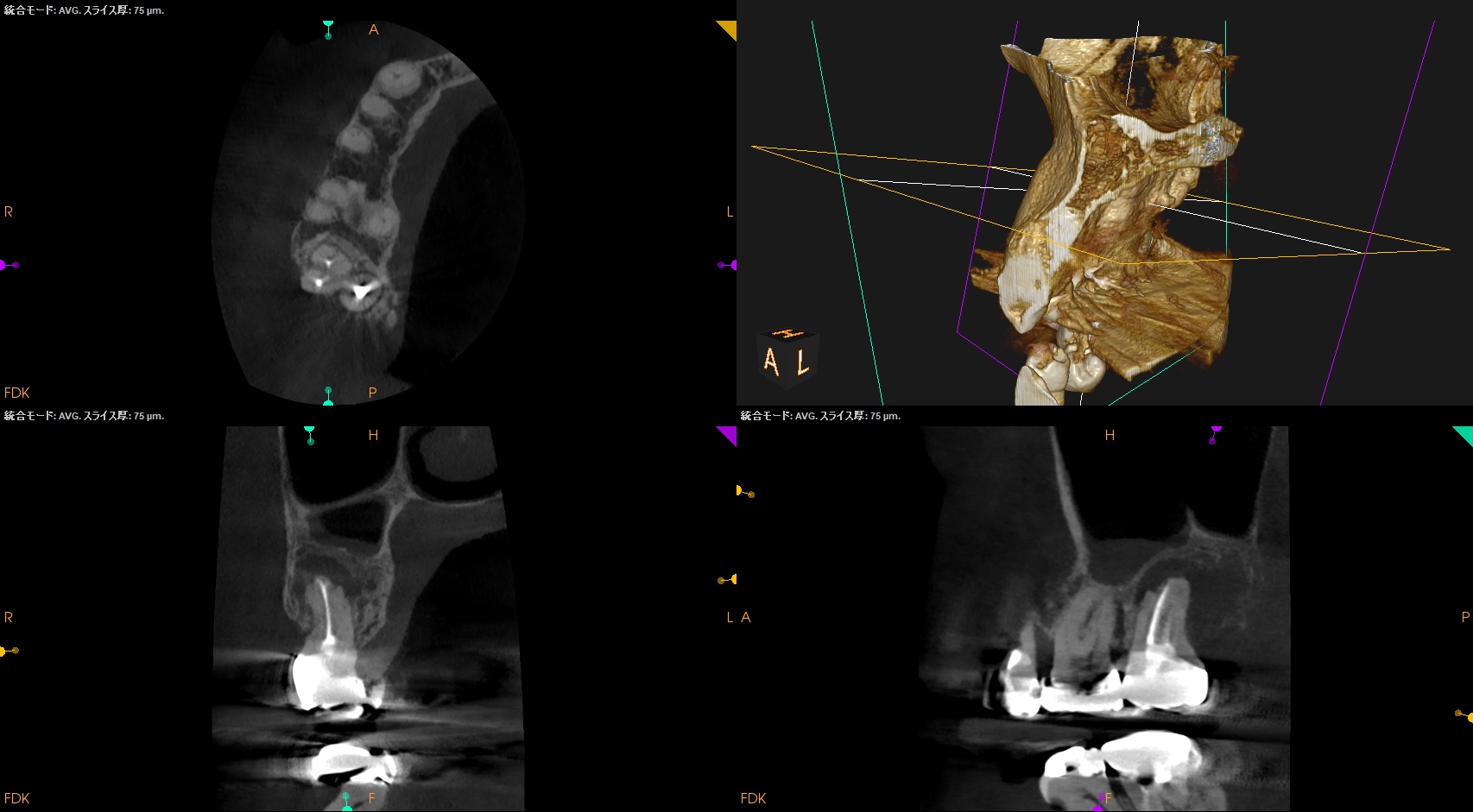

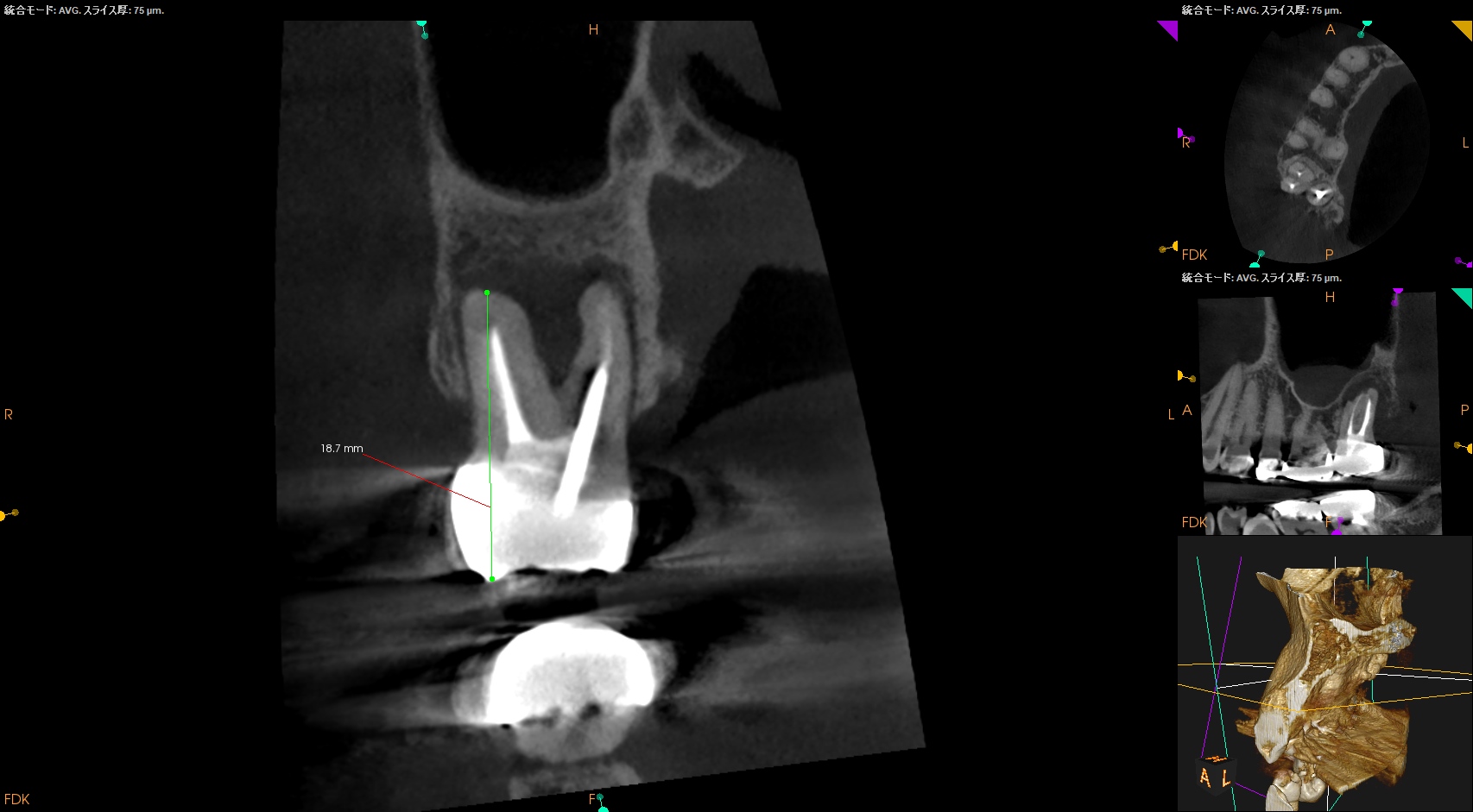

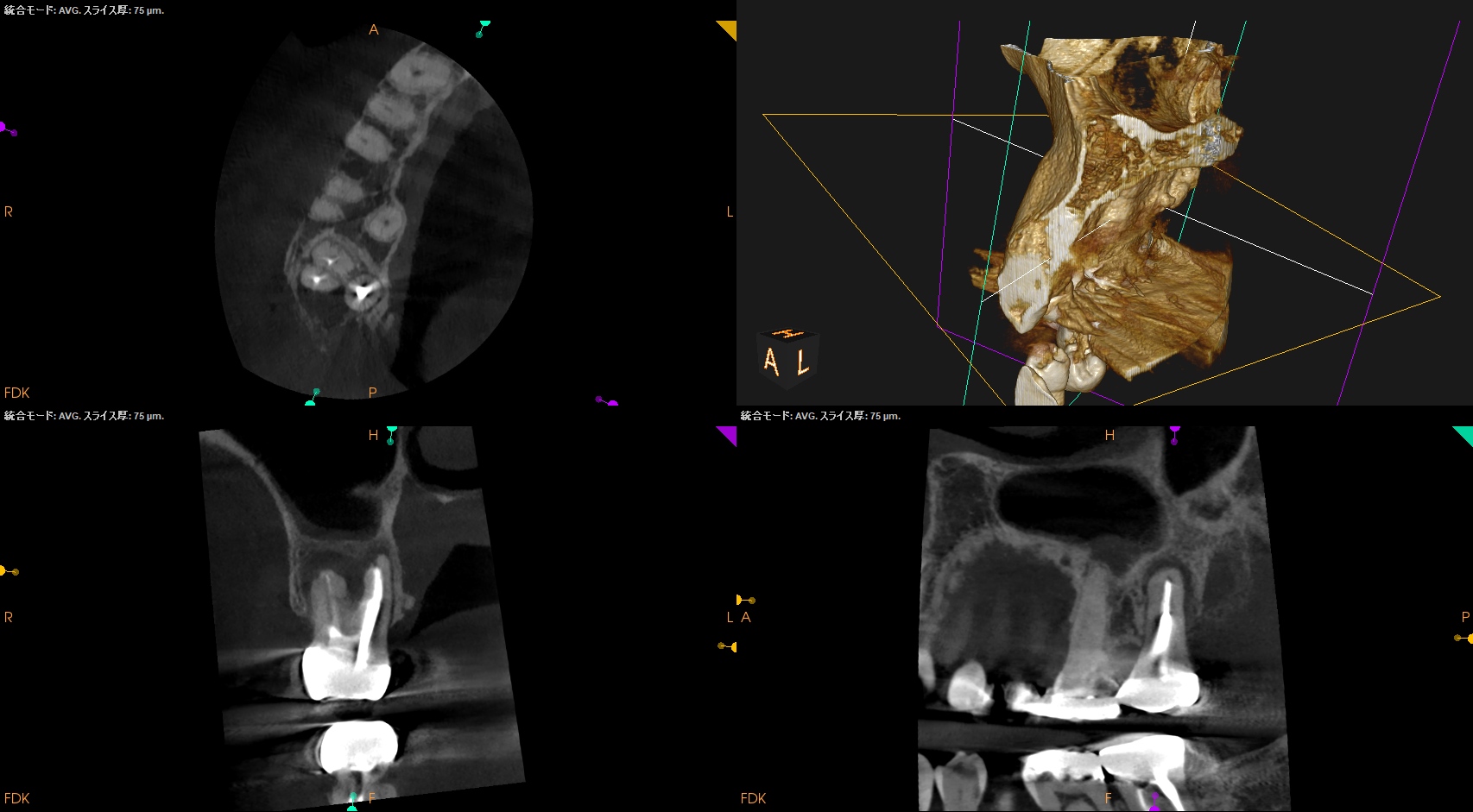

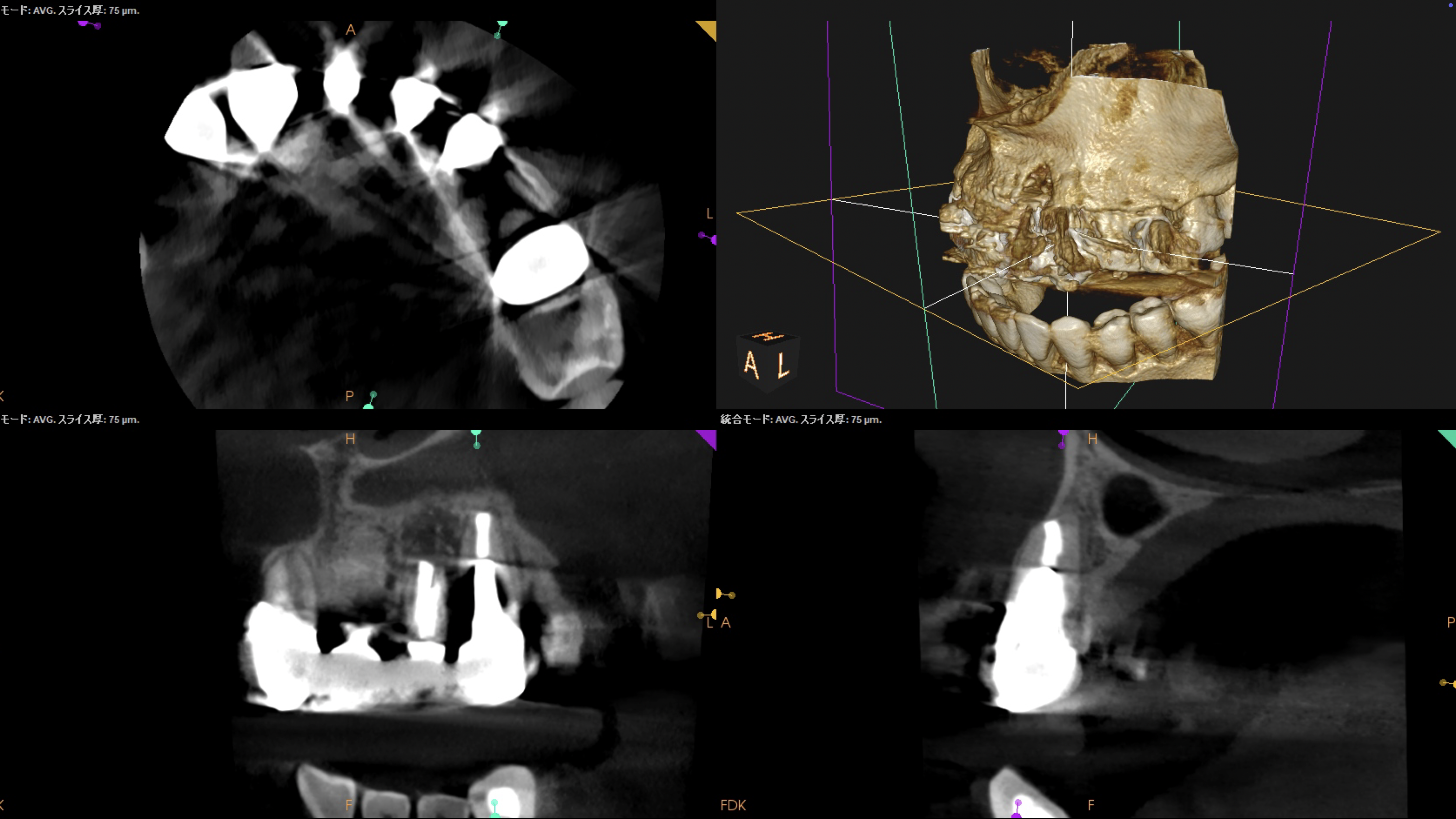

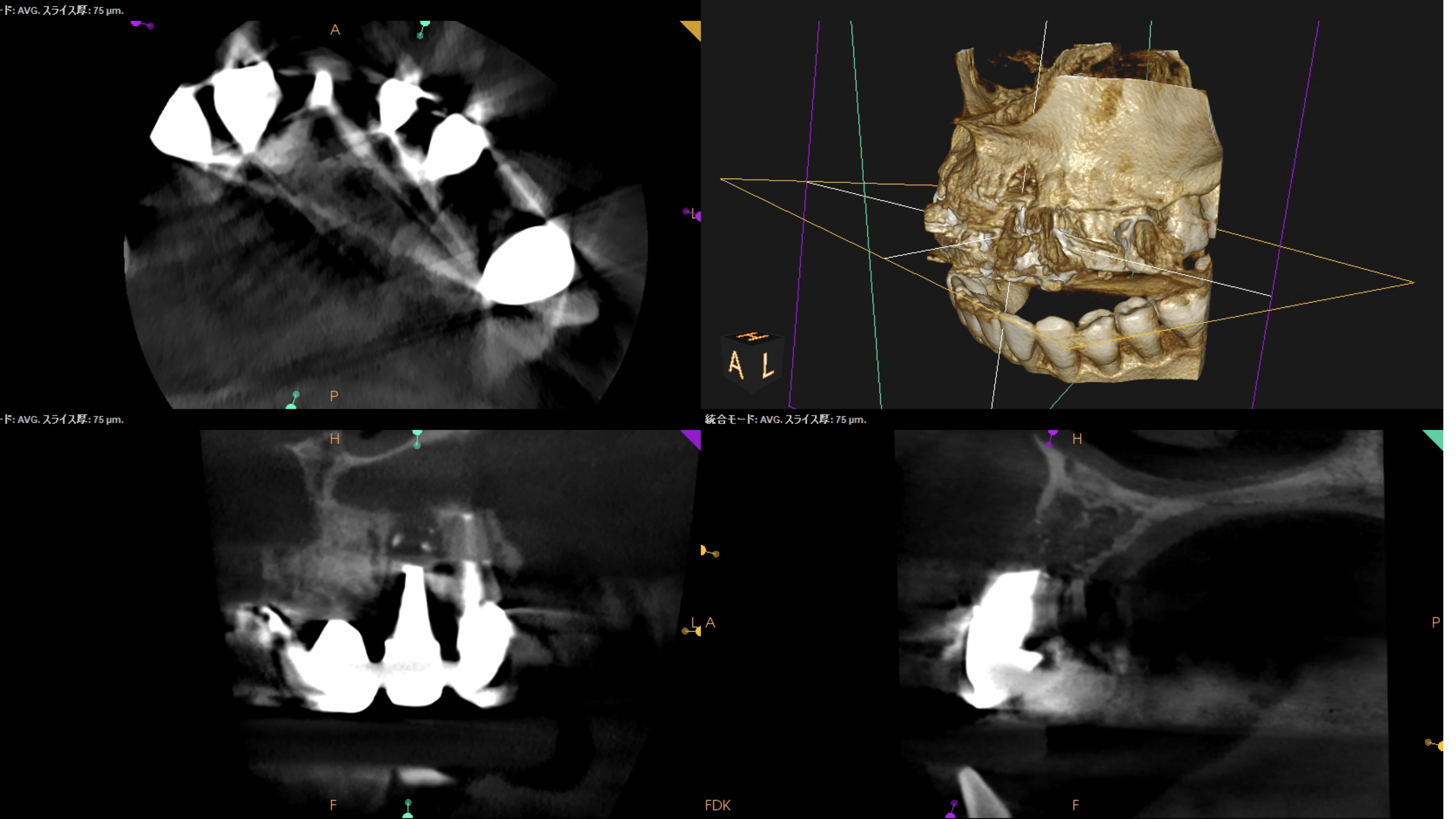

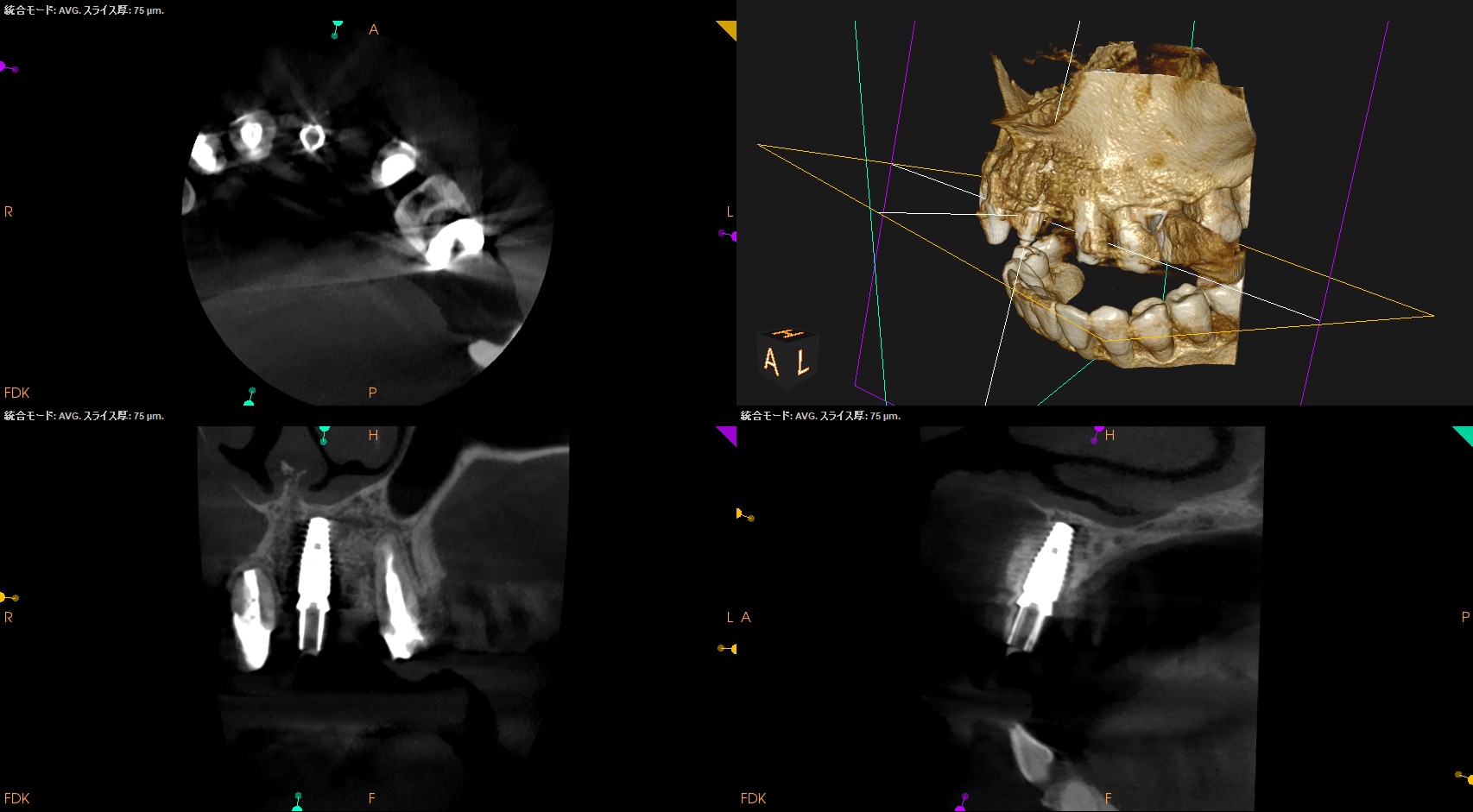

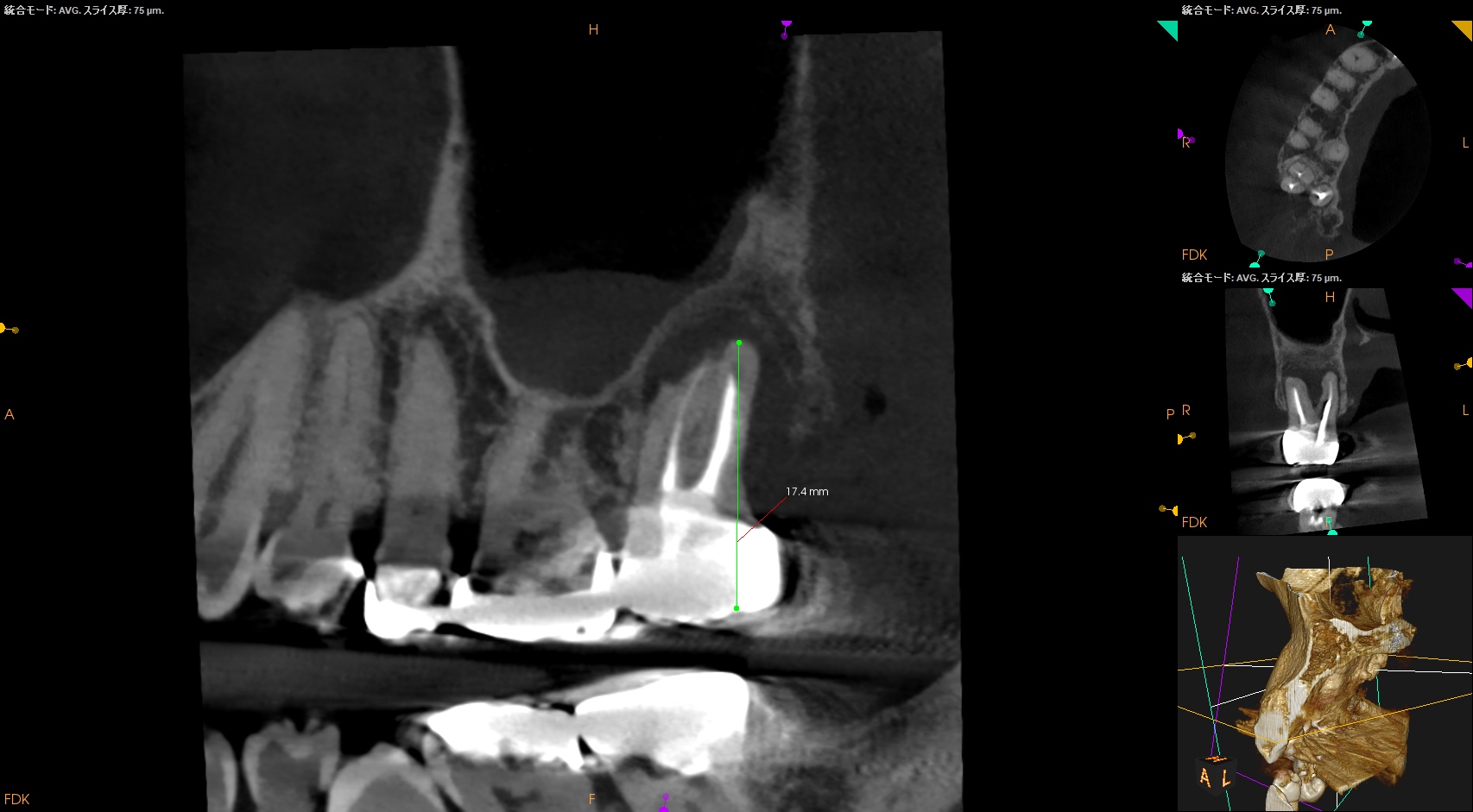

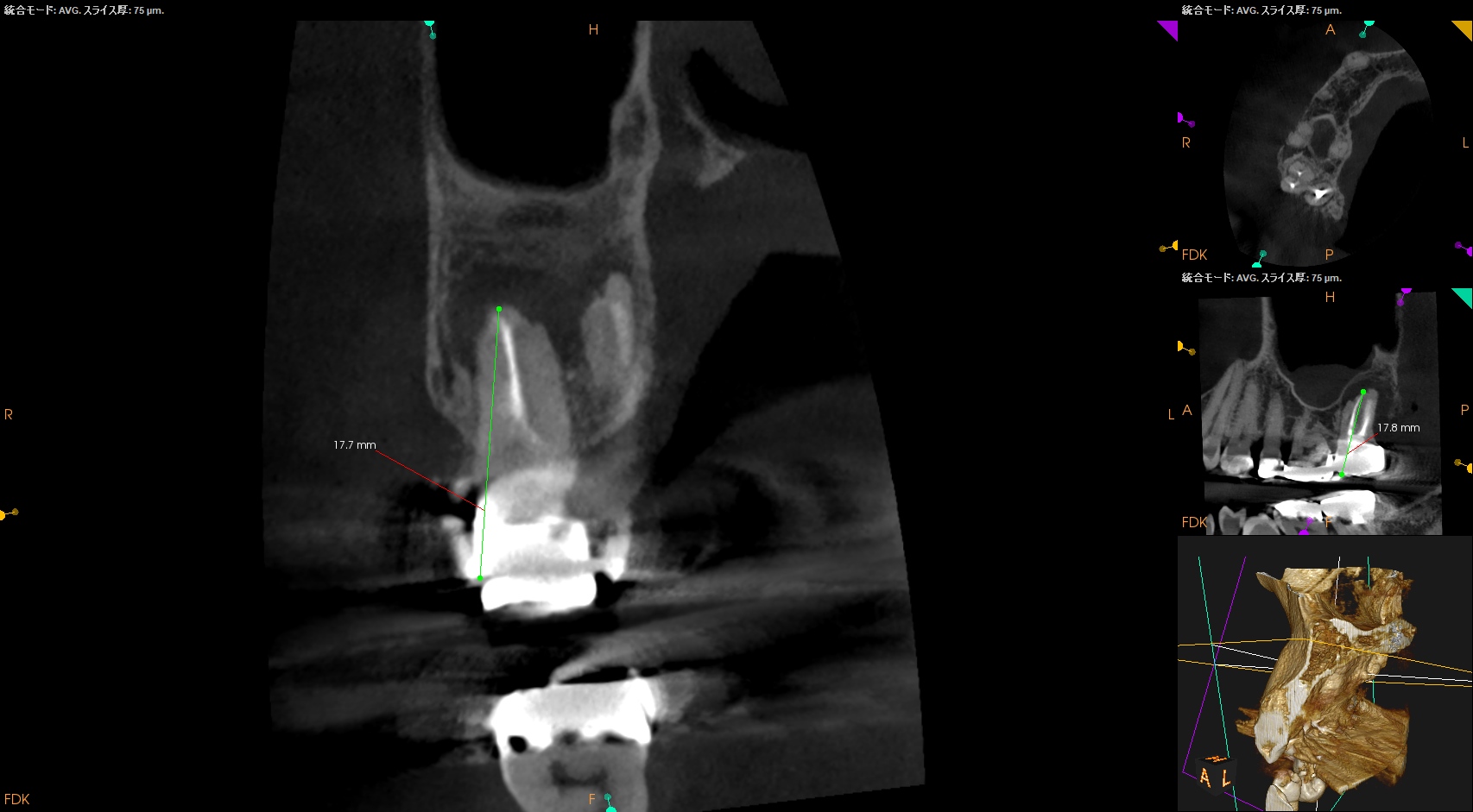

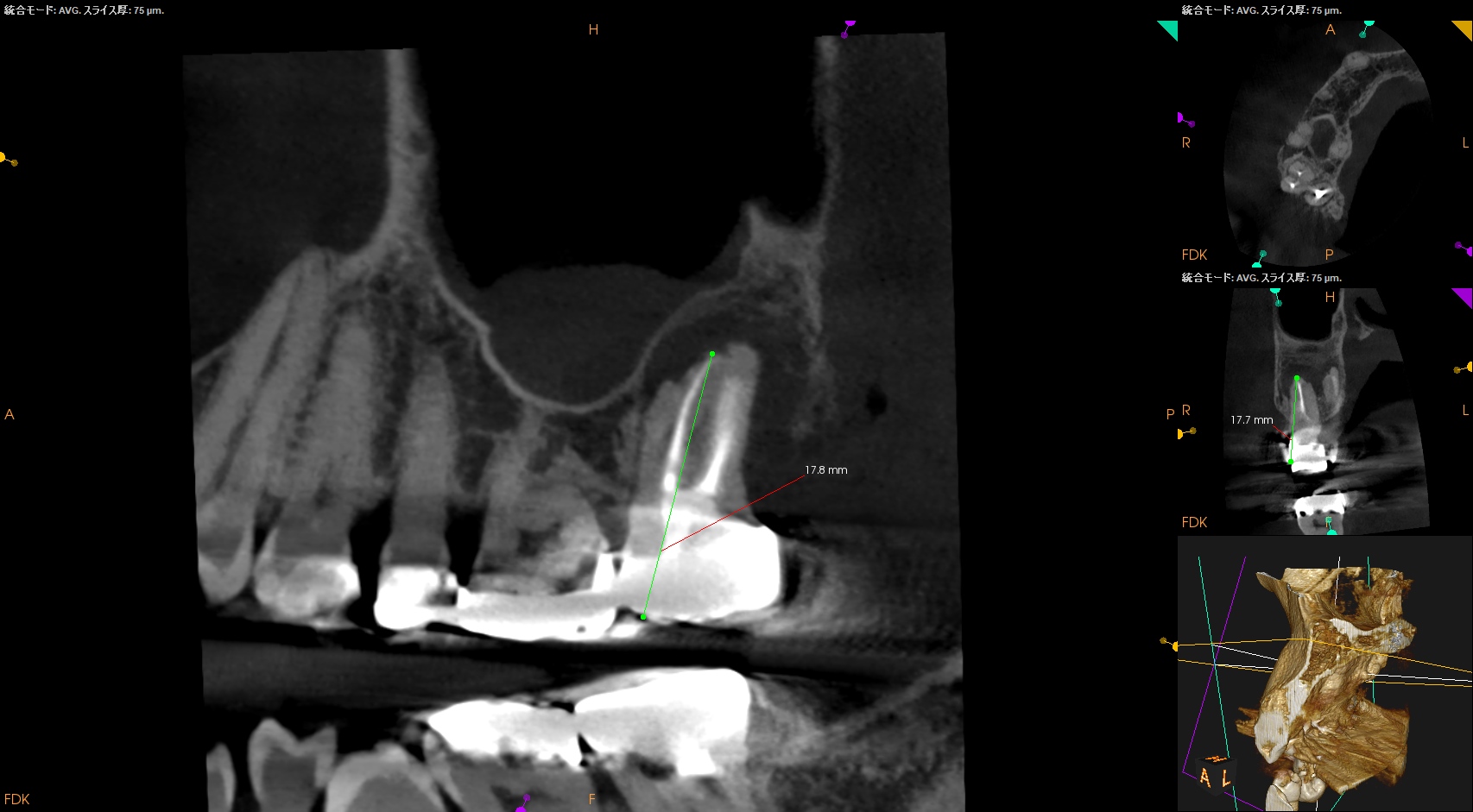

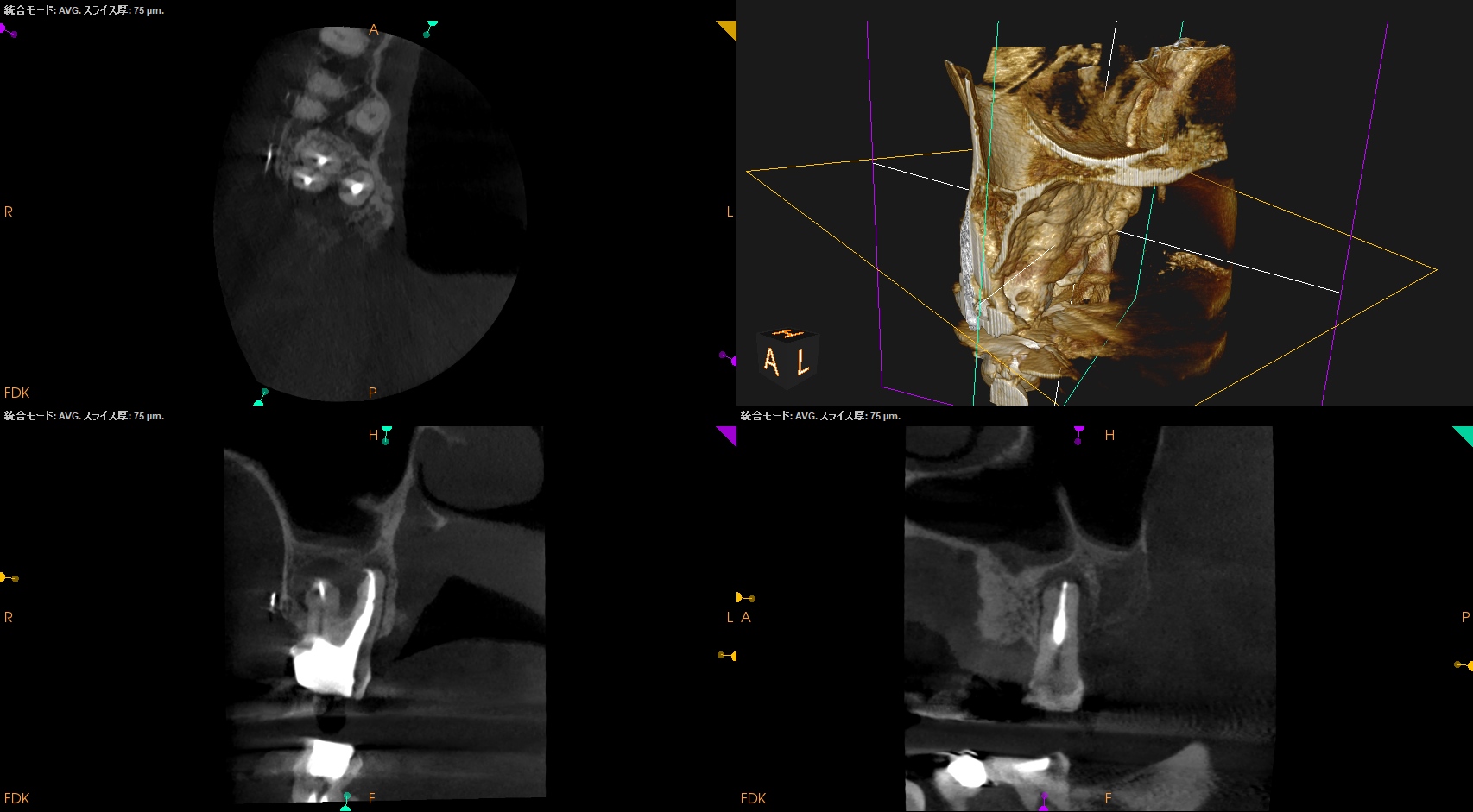

CBCT(2025.3.3)

MB

MBには大きな病変がある。

が、

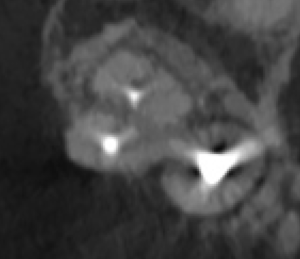

楕円の中心にGutta Percha Pointが存在する。

ということは…

全て1根管性の根管である

ということがわかる。

再根管治療の術前診査にCBCTはこれだから欠かせないだろう。

これがPAでわかるか?といえば、無理だ。

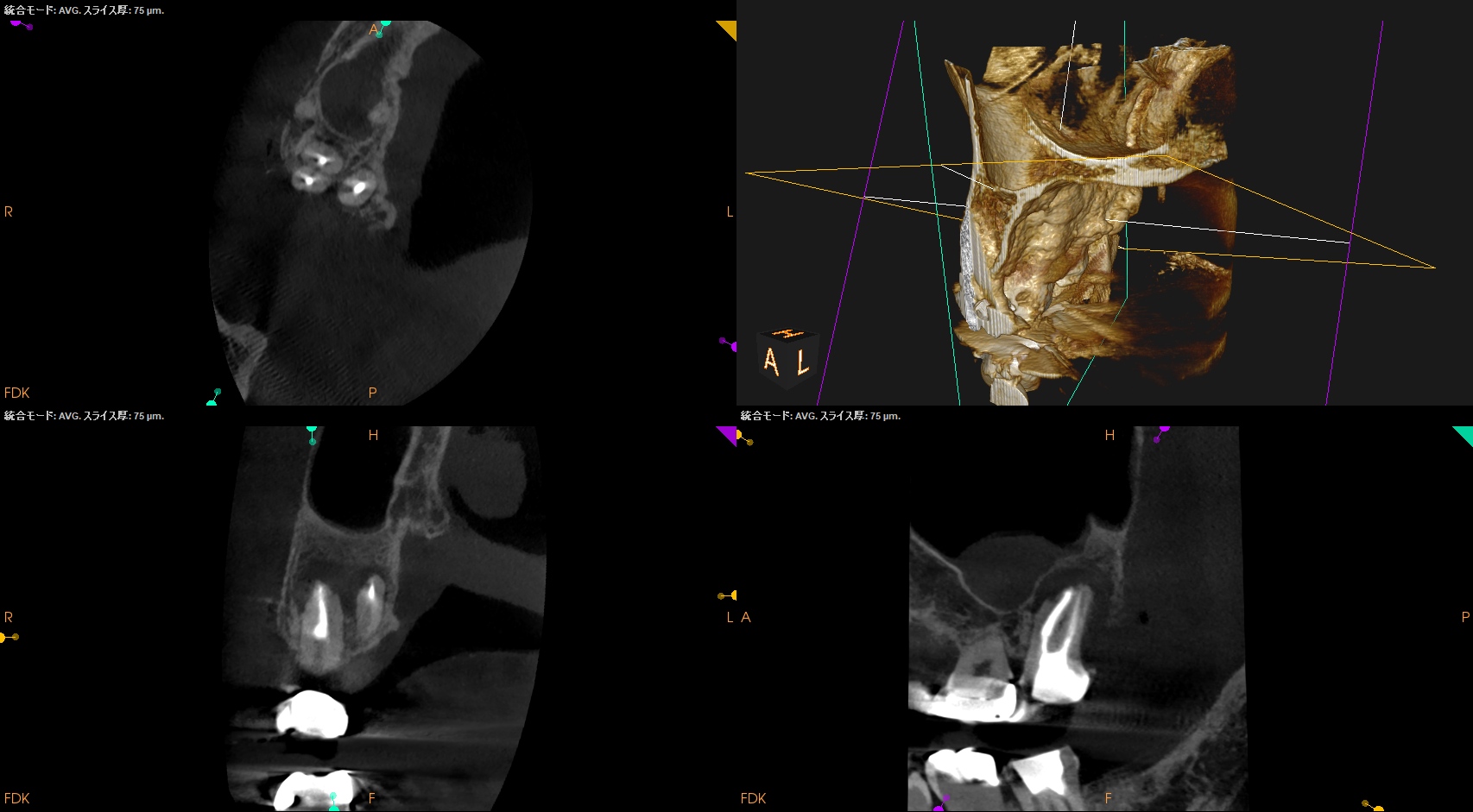

DB

DBにも根尖部、そして遠心方向に大きな病変がある。

破折を疑われる案件だ。

P

Pにも病変である。

この時点でこの歯の再根管治療は

全ての根管を根管再形成・根管再充填する必要があるケースである

ということがわかるだろう。

Selectiveに再根管治療ができないケースである

ということもわかる。

歯内療法学的診断(2025.3.3)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Asymptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

ということで、同日に再根管治療が行われた。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

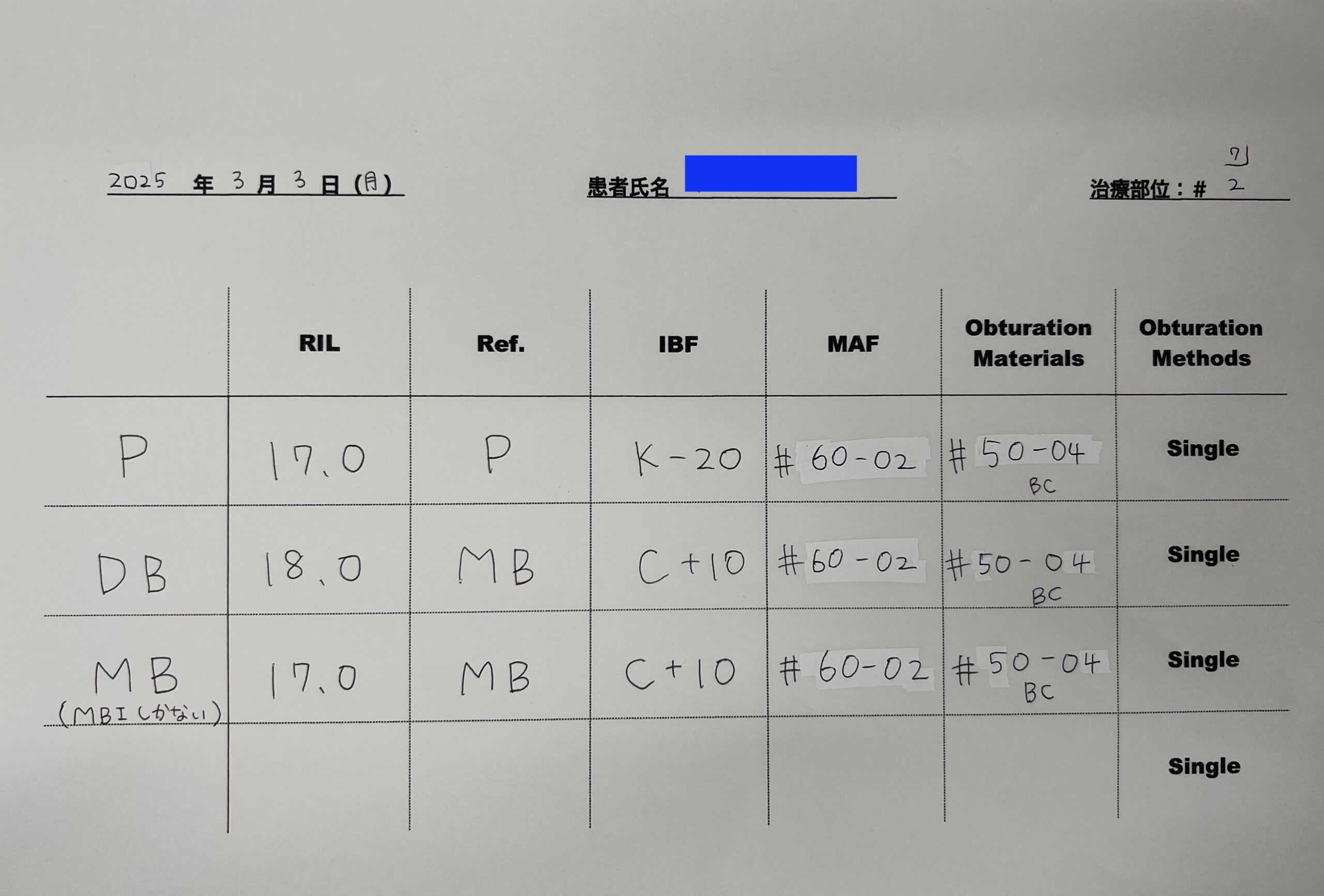

#2 Re-RCT(2025.3.3)

除冠後にラバーダムを装着し、ピンを除去した。

このピンを除去する際のポイントは、

ポストの上部周囲のコアマテリアルの可及的な除去である。

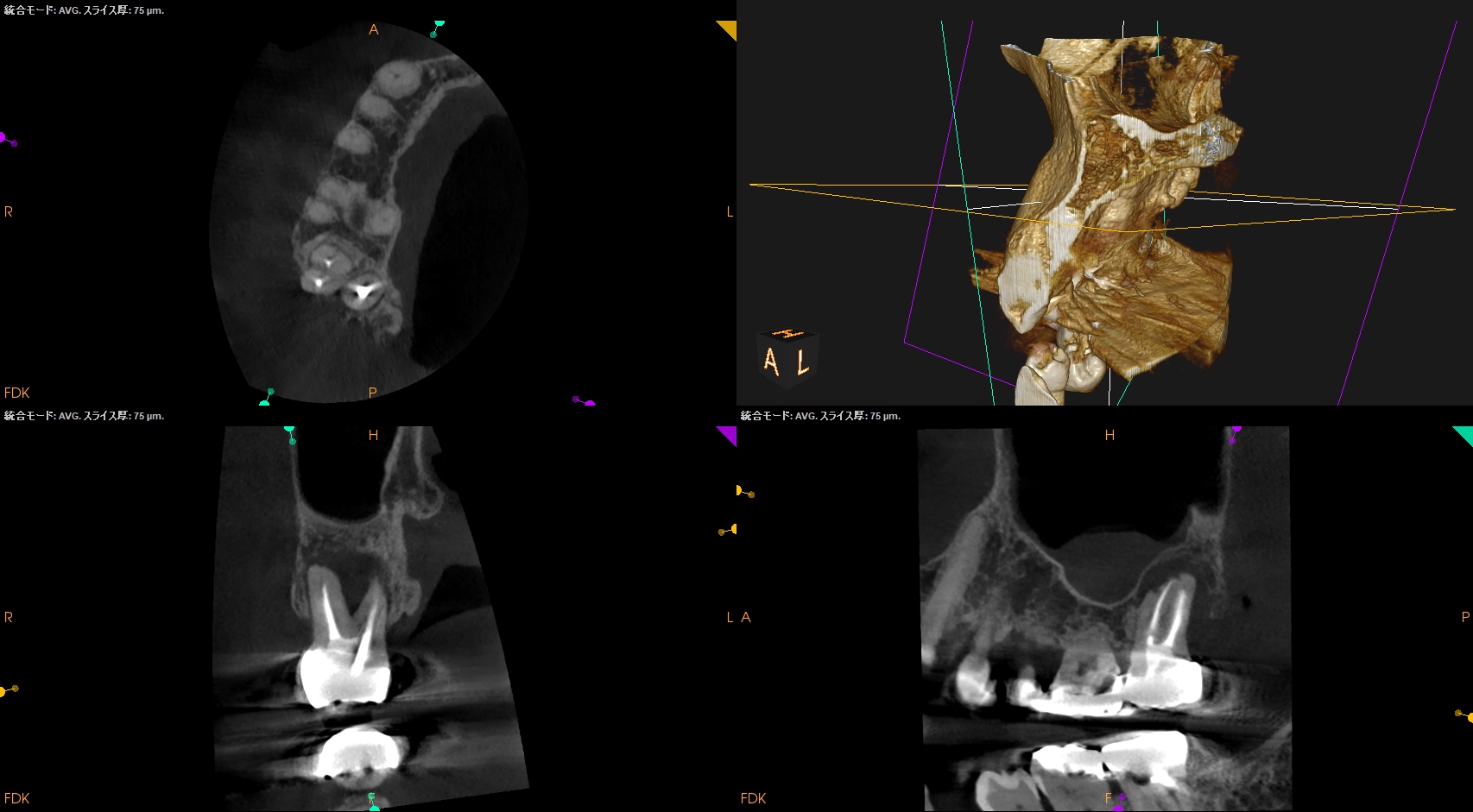

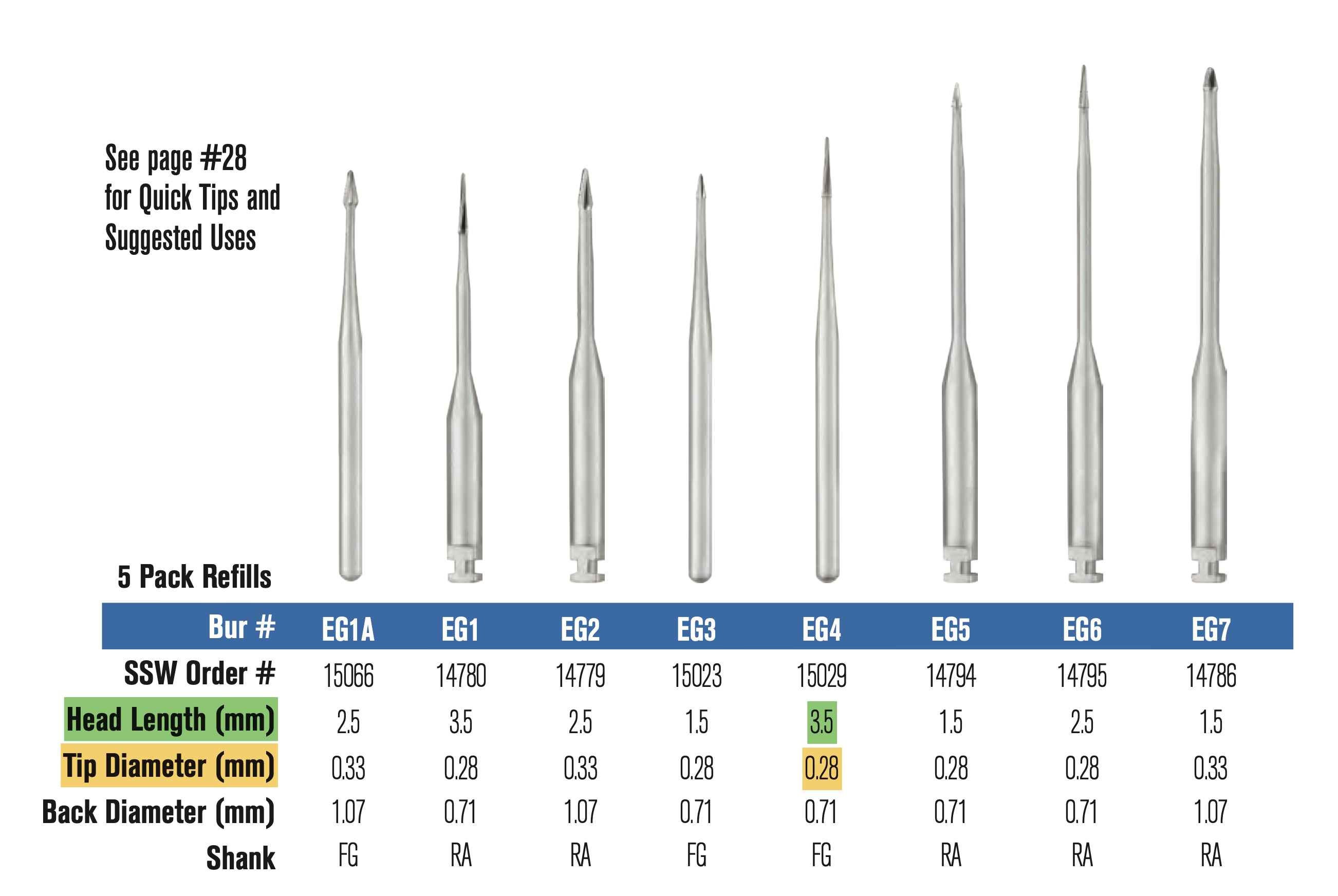

その際に有効なのが、今までは

EndoGuide Bur EG4

であった。

が、今では国内でそれに変わる物品が販売されている。

それが、

コメット社の

エンド用 Extra Long カーバイドバー EX1

だ。(上記PDFのP8~p9に記載)

こちらの方がバーの刃の部分が長いのでメタルポストコアに切れ込みを入れる際に非常にやりやすい

という利点がある。

EndoGuide Bur EG4

先端径が0.28=#28で、刃部の長さが3.5mmである。

これに対して、

EX1

コメットの製品は

刃部の直径が0.28mm=#28で、刃部の長さが3.9mm

である。

EndoGuide Burよりも0.4mm刃が長い。

すると、以下のようなケースでも容易にメタルポストコアが除去できる。

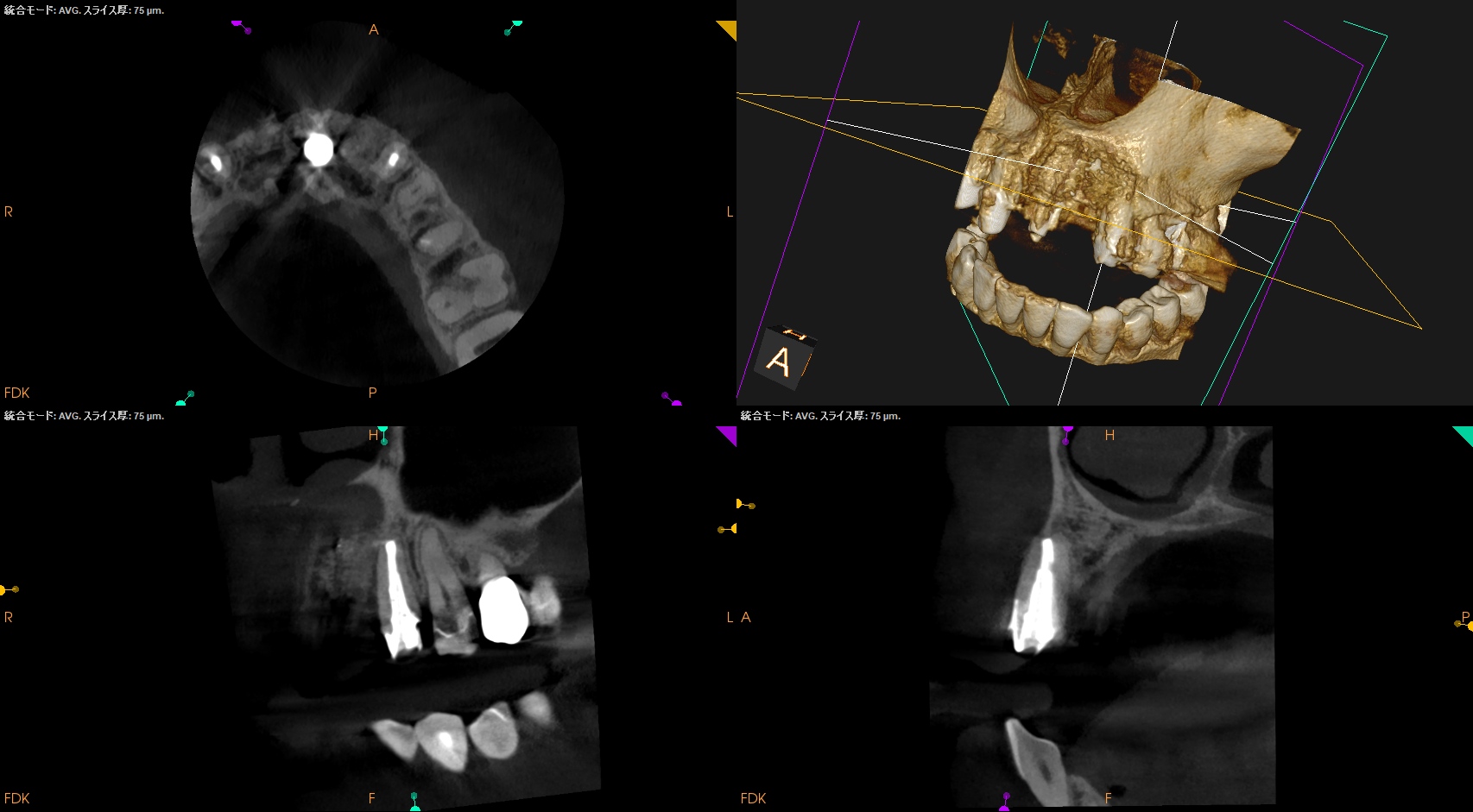

#11 Core build up with Fiber Post(2025.2.28)

#11は

完治したが、

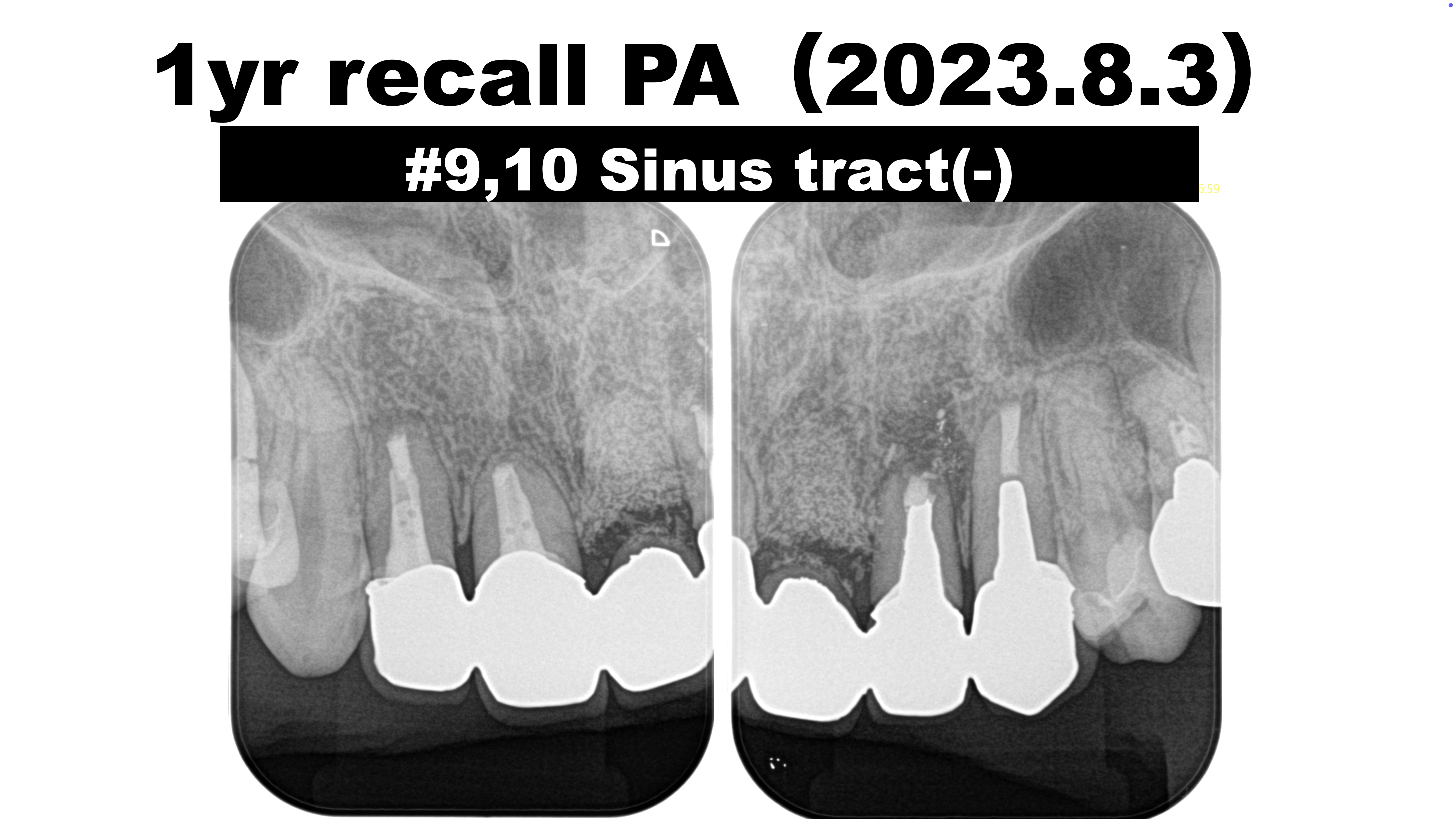

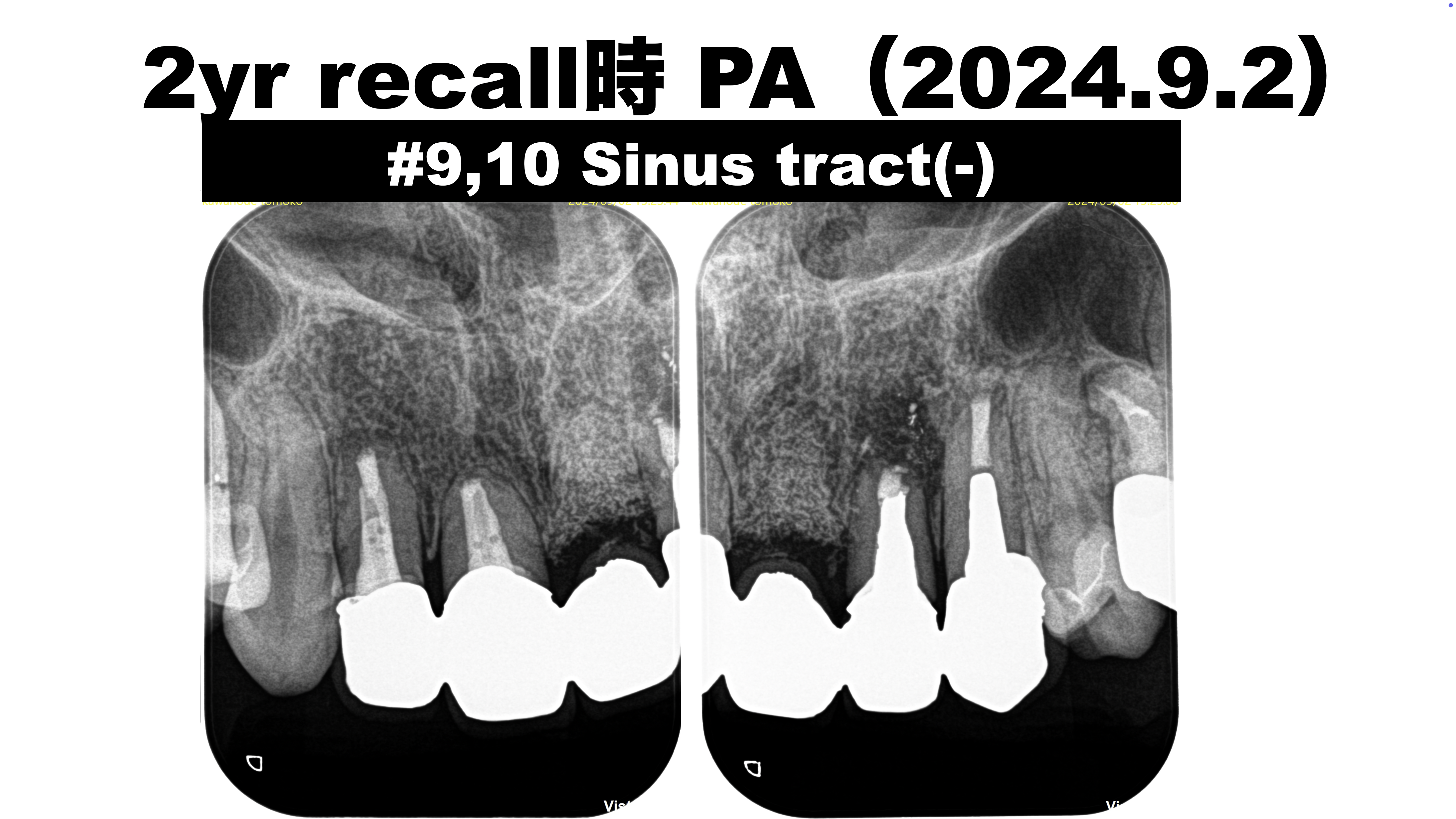

#10は

2年経過してもこの様なので、この歯は抜歯し、GBRし、以下のようにImplantが埋入されていた。

前歯にImplantができるのか?!

私の今までの常識を覆すような治療をしてくれたのは、

福岡天神ささだ歯科 笹田雄也 先生

である。

福岡で前歯の欠損に困っている人がいれば、彼のオフィスに立ち寄った方がいいだろう。

さておき、#11はこの歯のような状況になるのだけは避けたい。

なぜなら、喪失していた根尖部の歯槽骨が回復したからだ。

ということで、この日にPost Core Removalが行われた。

除去に要した時間は8分であった。

さて、このバーがEndoGuide Burよりも優れていることは、

刃の部分がそれよりも0.4mm長いので, メタルポストコアのマージン部の露出が楽

という臨床的事実である。

術後は以下のようになった。

問題はないだろう。

つまり結論は、もうこれで海外からEndoGuide Bur EG4を輸入しなくてもいいのだ。

日本にも、ついにこのような時代が来たのか。。。

ともあれ、これで再根管治療がようやくできる準備が整った。

P根から始めていく。

さて。

再根管形成はどのようにしていくだろうか?

といえば、以下のような考え方だ。

これは今後も順次、アップデートされていくだろう。

<再根管形成の方法(2025.3.14 ver.>

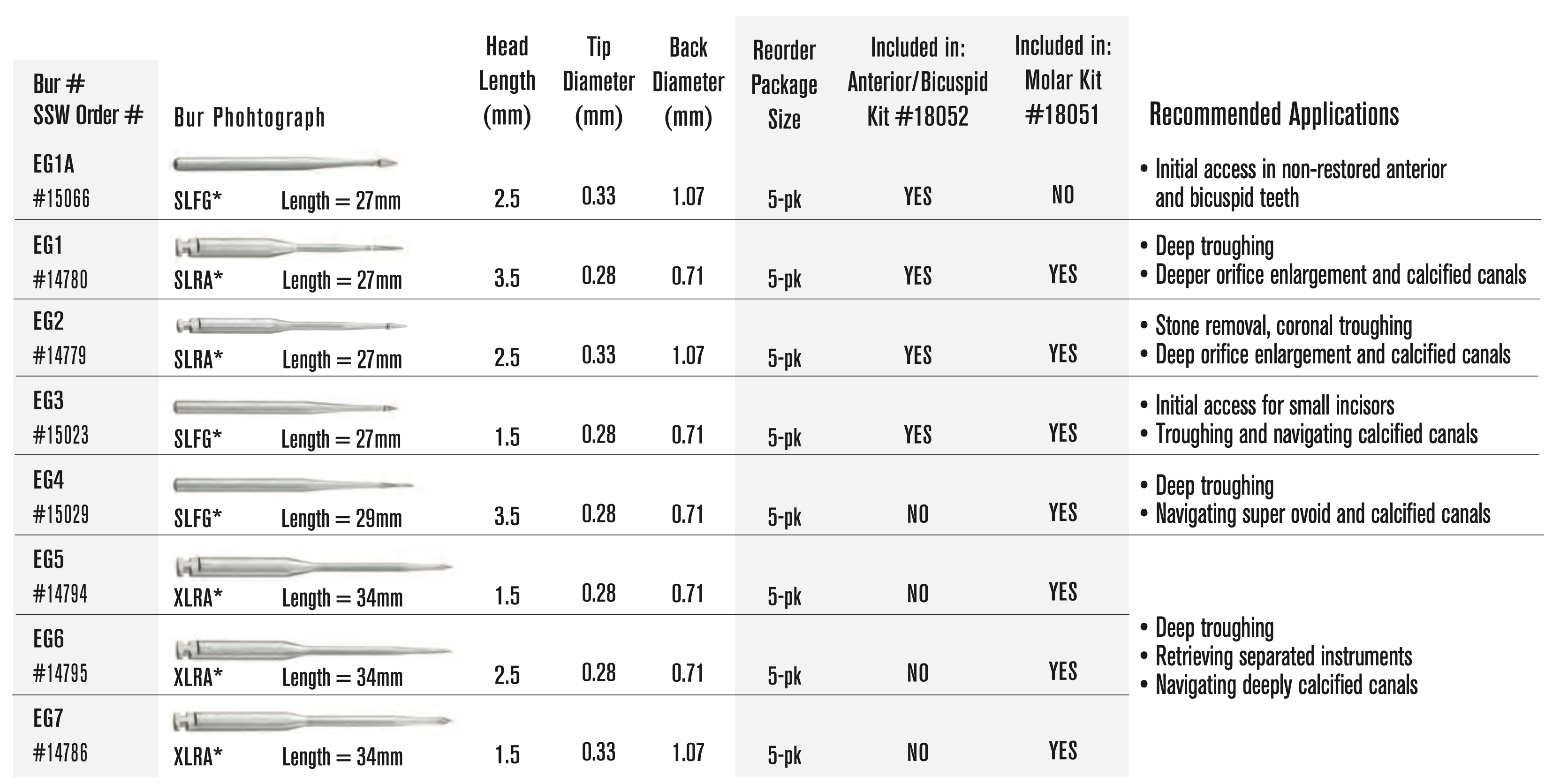

① CBCTでReference PointからApexまでの距離を測定

②必要があれば(C-solutionを用いて)SXでコロナルフレア形成し/もしくはC-solutionを用いてAM File #25で根管内部のGutta Percha Pointを2/3除去し, 根管に筋道をあらかたつけて、HyFlex Remover/HyFlex EDM #25.V で根管の4/5~3/4程度、形成する

③根尖部に残存したGutta Perchaは根管内部にC-solutionを入れてC+ Fileで穿通させる。

④そこで穿通しなければ、HyFlex EDM #10.05を用いて機械的に穿通させる

⑤そこで穿通しなければ、RaCe EVO #10.04を用いて機械的に穿通させる

⑥そこで穿通しなければ、RaCe EVO #10.02を用いて機械的に穿通させる

⑦それでも穿通しなければ、“石灰化根管で閉鎖”とする

⑧各々の根管を再根管形成していく

さて、上記の方法をこのケースに応用してみよう。

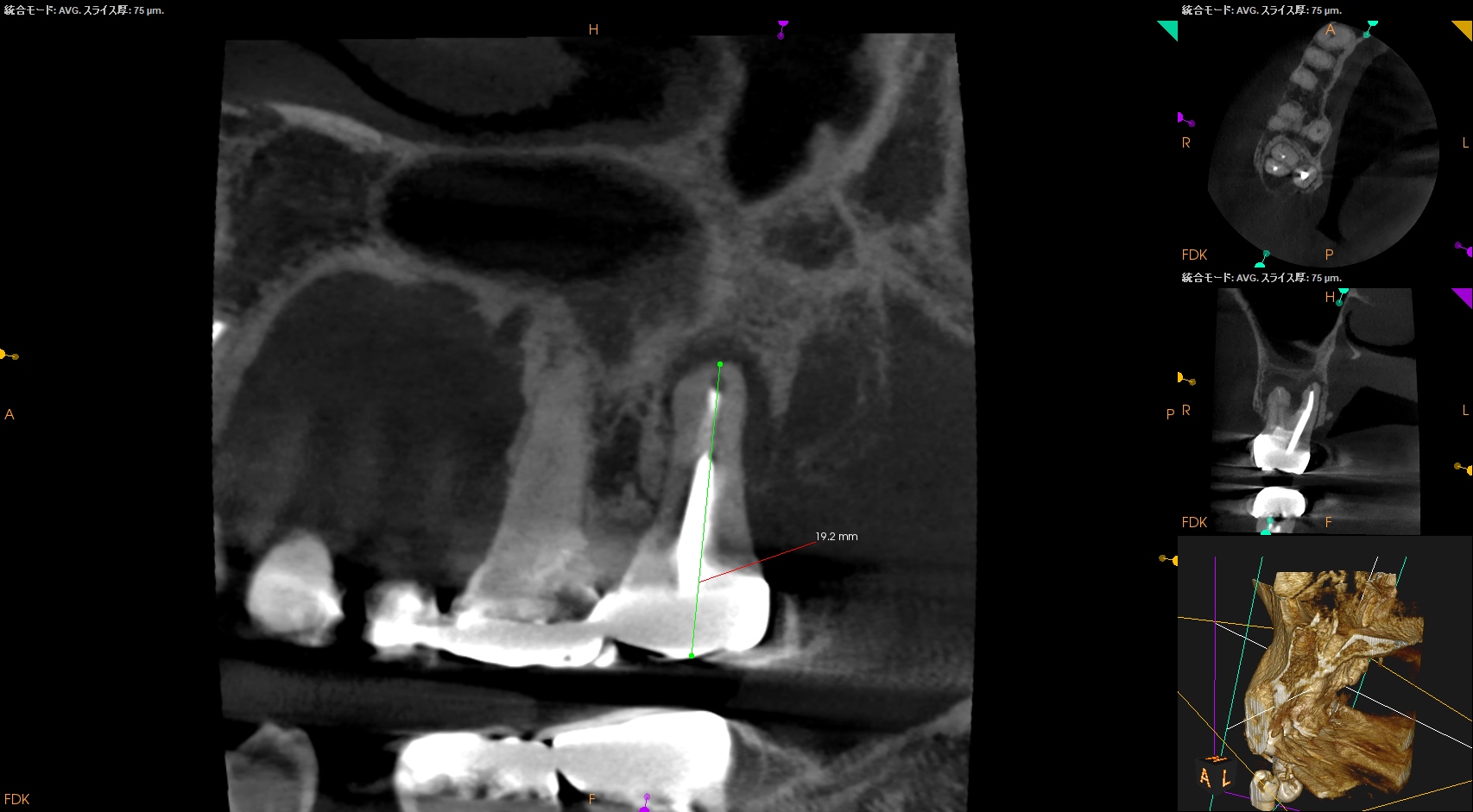

まず作業長であるが、CBCTから以下のように

“予測できる”

ことがわかる。

P

DB

MB

以上のデータより、

P≒19mm

DB≒18mm

MB≒18mm

であるということが、

予測できる

のである。

しかし、実際の長さはRoot ZXのみで検知できる。

それは、Apical Foramenの先の歯周組織を検知できる能力が96%あるからだ。

が、CBCTがあればここまで時短が可能だ。

どこまで取ればいいのか…とジャングルを彷徨うよりも、

あらかじめガイドラインを手にして探索した方が予知性が高いのは言わずもがなだろう。

ということで、

以上の長さの3/4~4/5からクラウンの厚みを引いた長さを、まずはHyFlex Removerで形成すればいい

ということがわかる。

その際は、C-solutionを使用してだ。

Pから行った。

2分少々で作業長が決定できた。

次がDBである。

ここはNi-Ti Fileが入れにくかったので、AM Fileで経路を作成している。

その後、HyFlex Removerで再根管形成し、作業長を決定した。

次がMBだ。

これで、残りのGutta Percha PointはさらにC-solutionで溶解させながら作業長を求める。

最終的には以下のような工程となった。

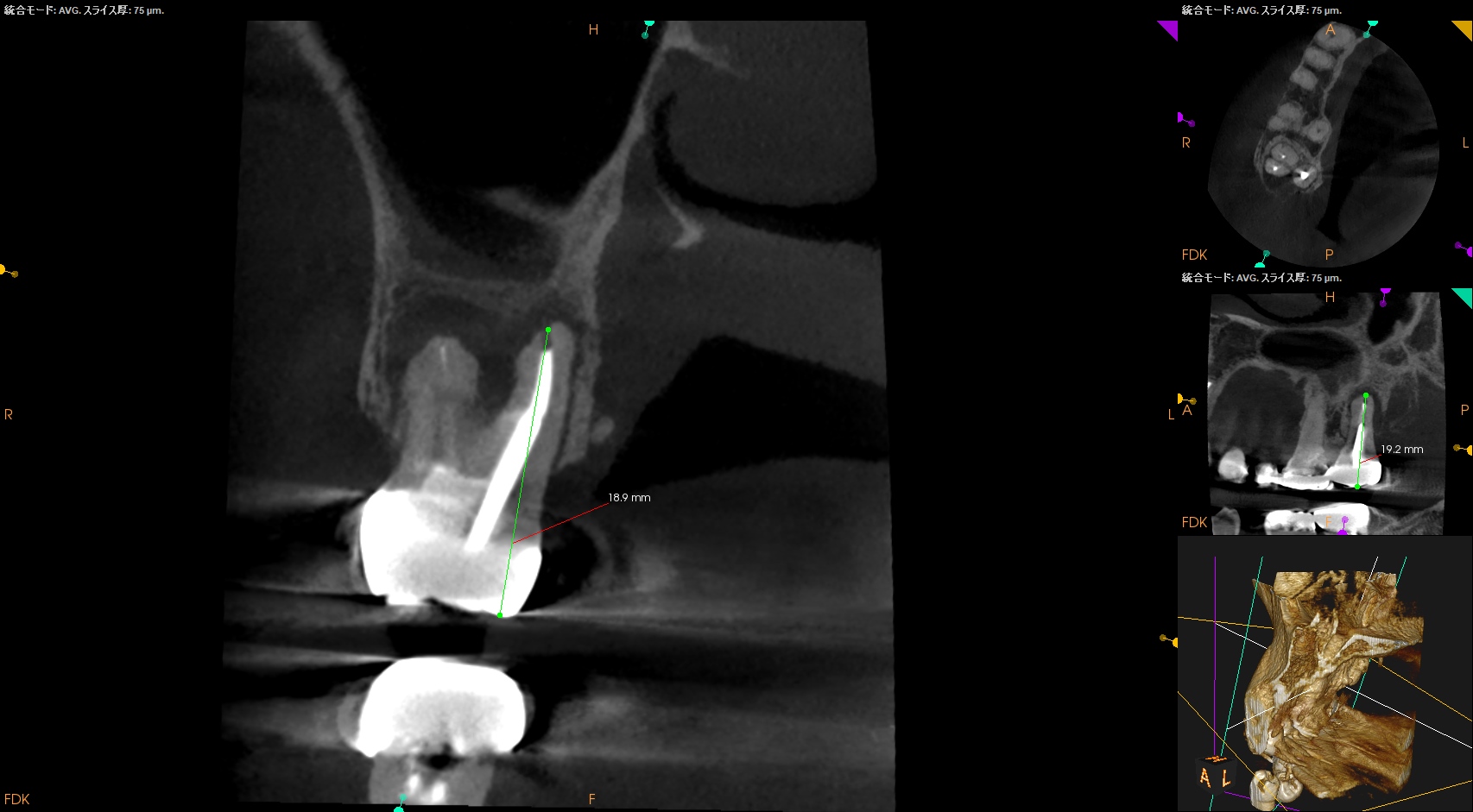

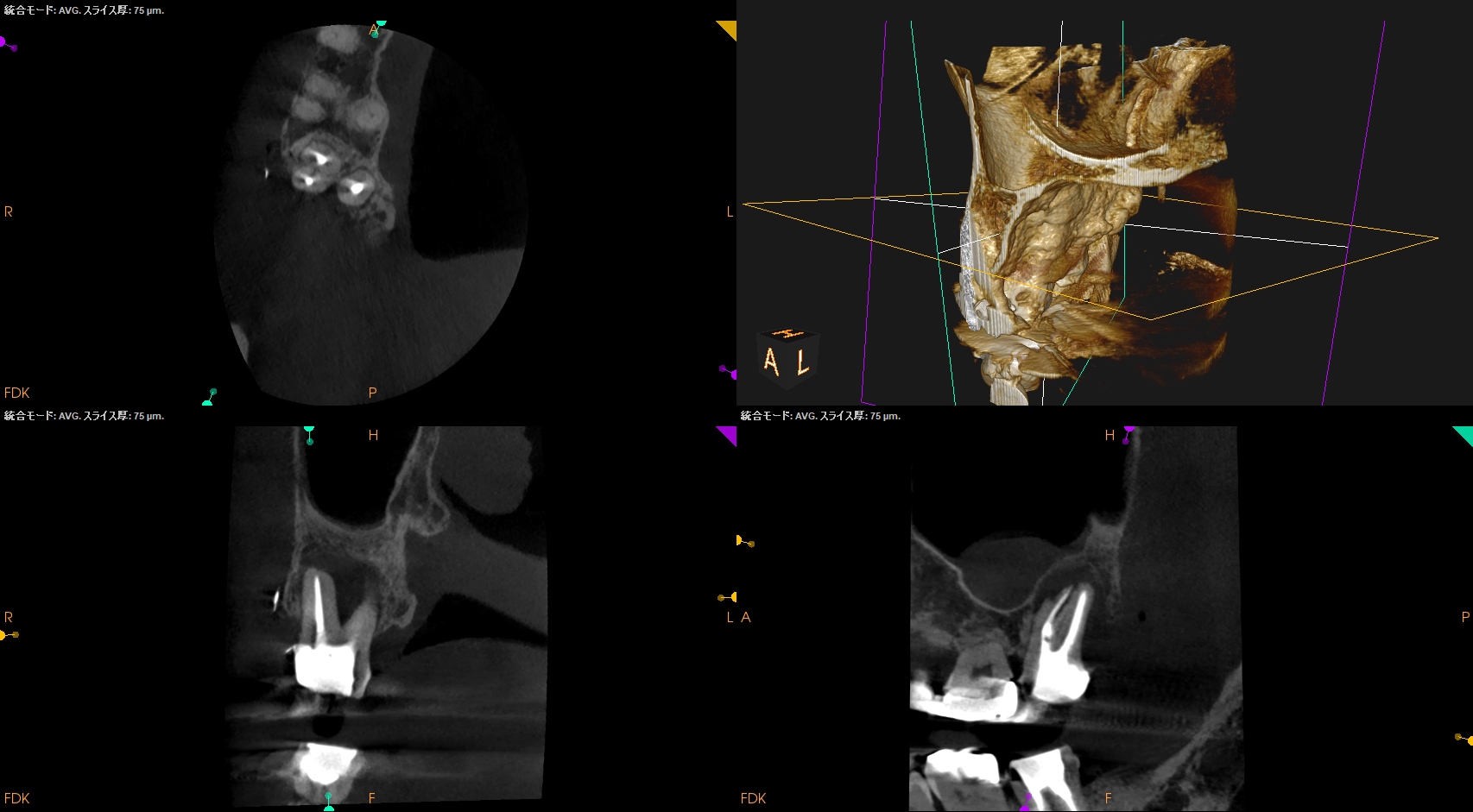

根管充填し、支台築造し、PA,CBCTを撮影した。

#2 MB

#2 DB

#2 P

ということで、かかりつけ医の先生にはプロビジョナルレストレーションの装着をしてもらうこととなった。

次回は1年後である。

また経過をお伝えしたい。