昨日の記事の続報。

この日、#31の根管治療も同時に行った。

歯内療法学的検査(2025.2.12)

#29 Cold+2/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#30 Cold++1/14, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Tooth Mobility(WNL)

#31 Cold+2/24, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Tooth Mobility(WNL)

PA(2025.2.12)

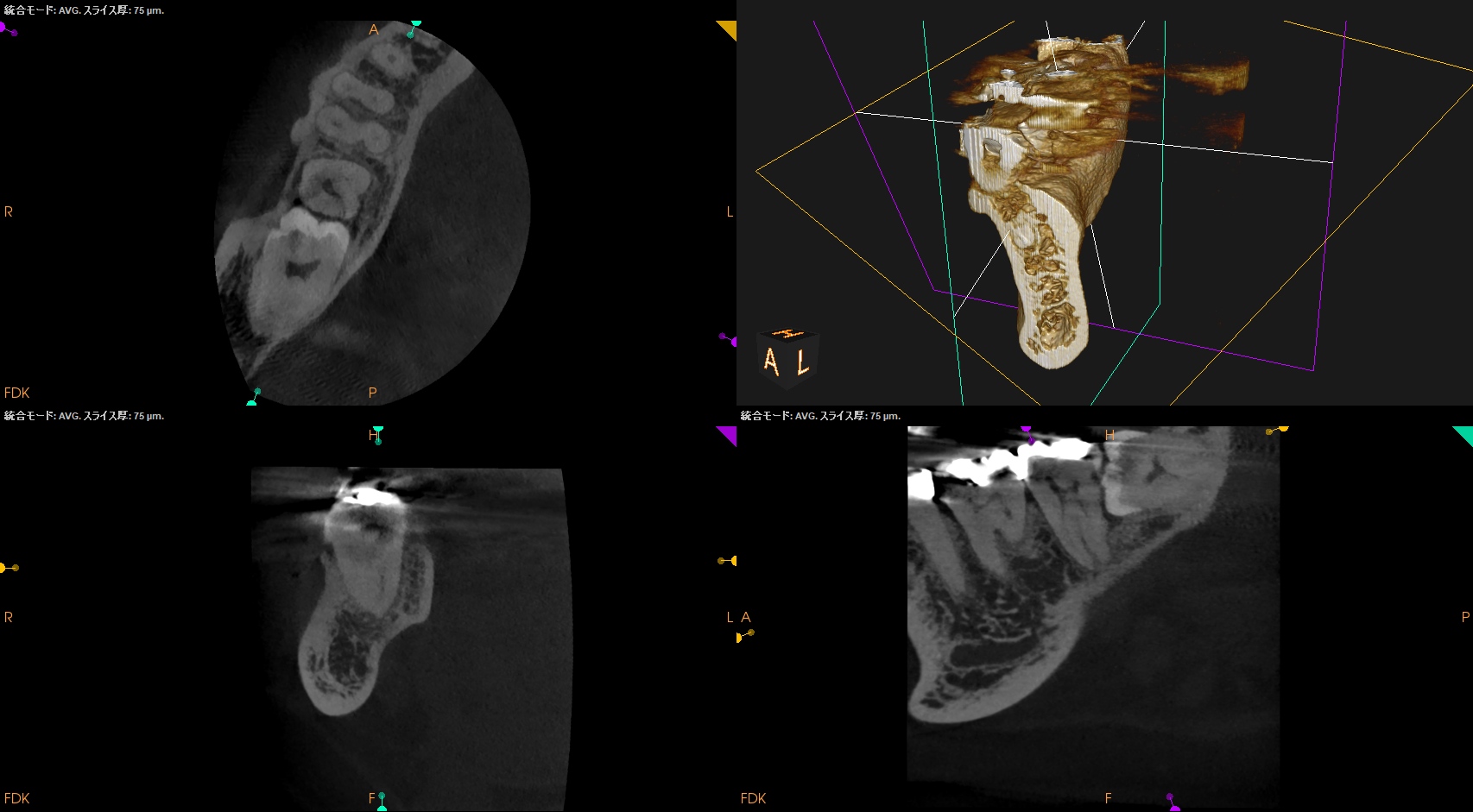

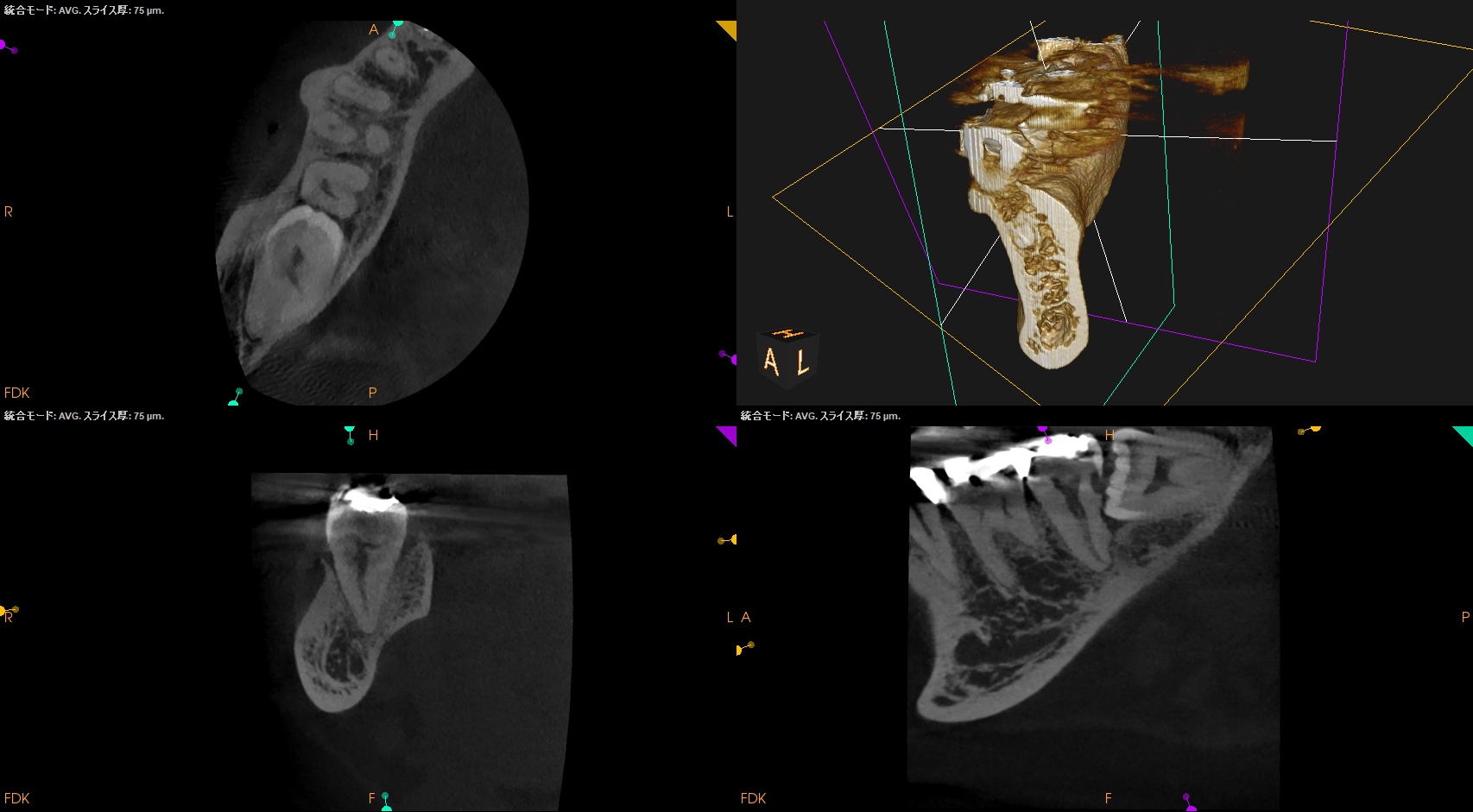

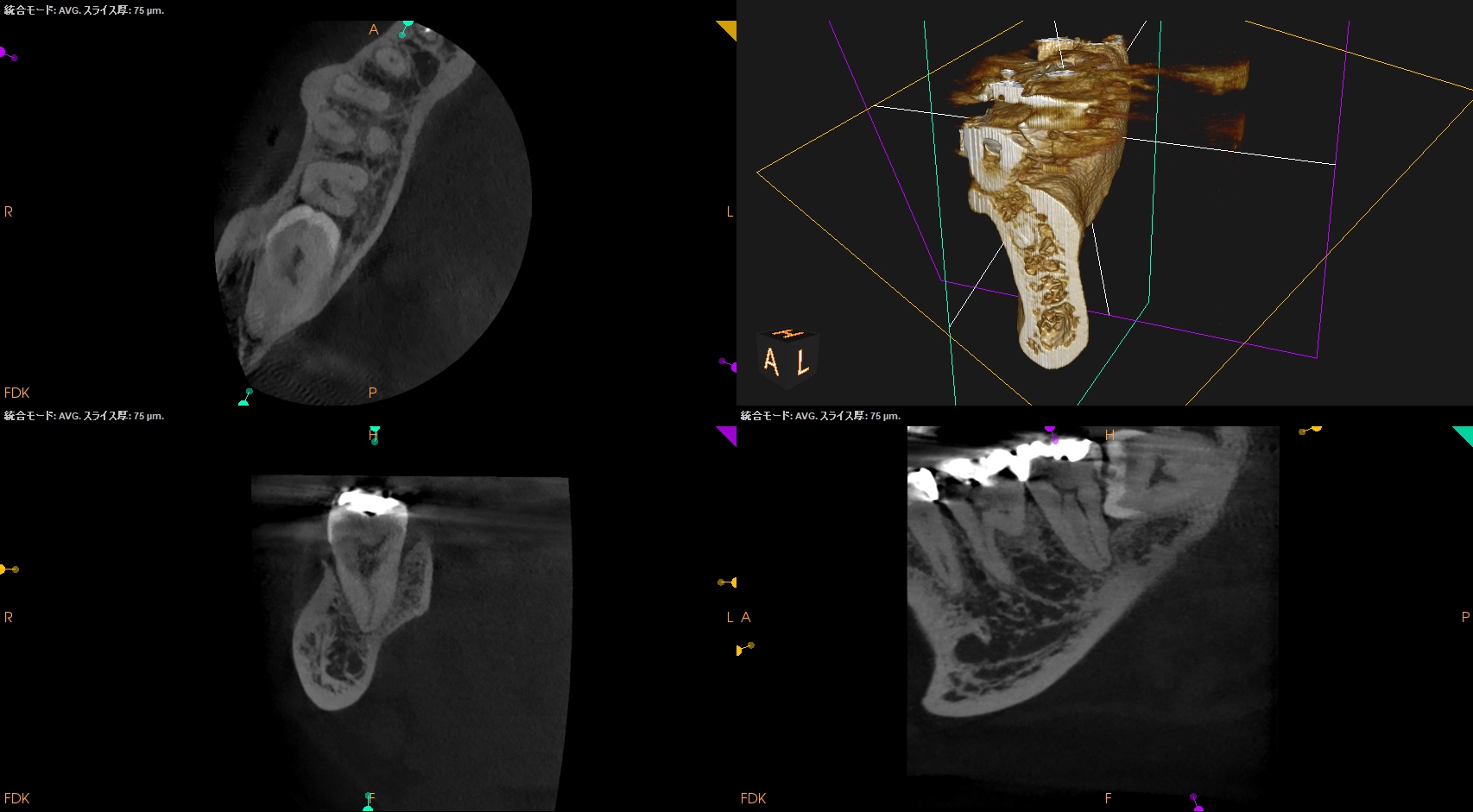

CBCT(2025.2.12)

#31 ML

MLの直下まで虫歯が進んでいる。

これが歯髄炎の原因だろう。

#31 MB

#31 D

この日に#31 RCTも行われた。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

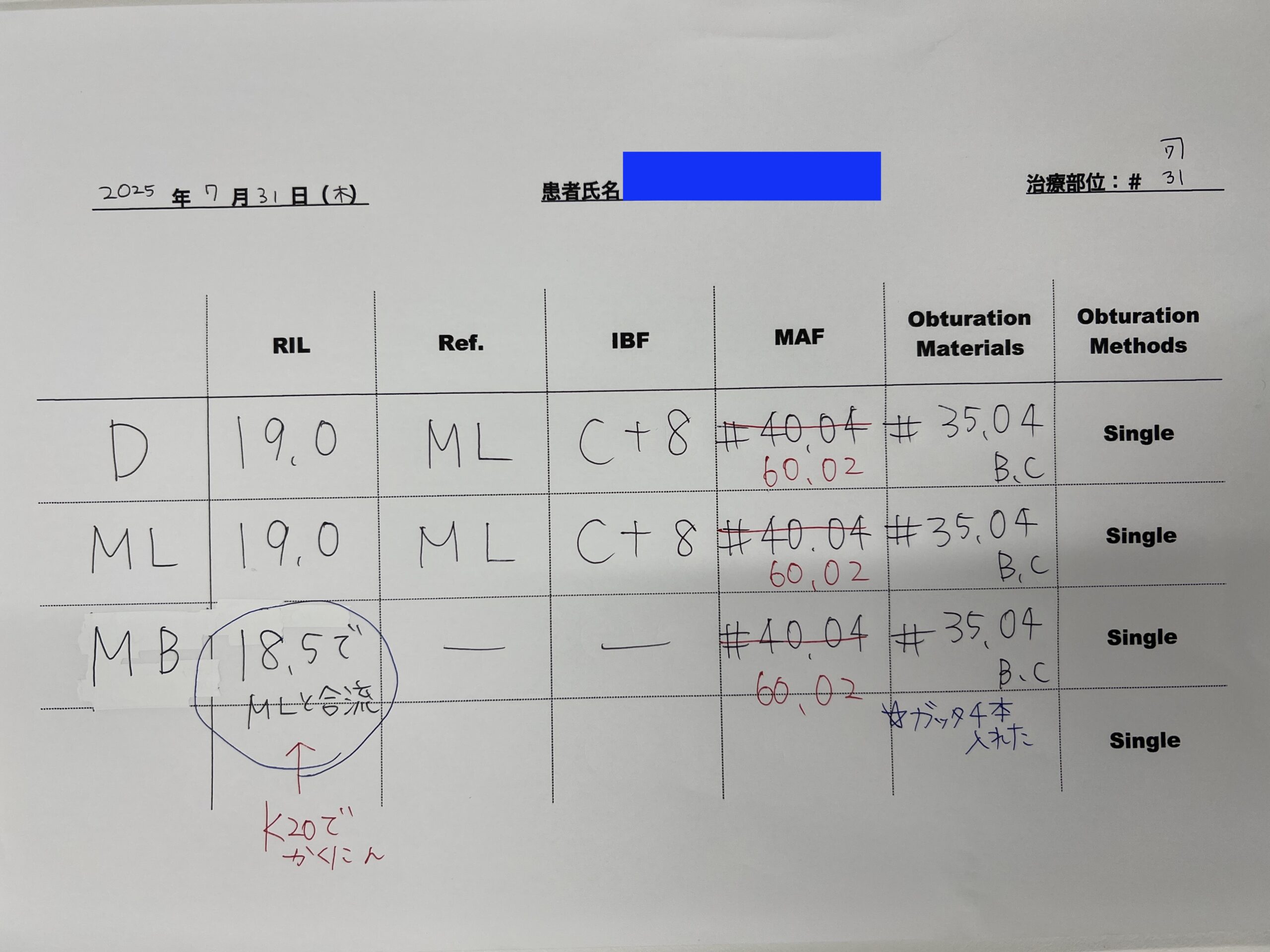

#31 RCT(2025.7.31)

作業内容は以下である。

MBはMLと合流している

と判断したが、治療途中でDと合流していたとわかった。

まあそれほど問題はない。

この治療での最大のキモ?は以下だ。

根管口部が太く、根充用に挿入したGutta Percha Point 1本ではスペースがある場合は、

Chybowski 2018 Clinical Outcome of Non-Surgical Root Canal Treatment Using a Single-cone Technique with Endosequence Bioceramic Sealer: A Retrospective Analysis

によれば、

In the case of oval- or ribbon-shaped canals, additional cones were passively placed adjacent to the master cone

とあるように

メインポイントの近傍に複数のGutta Percha Pointを使用している。

が、この文献ではそれを勧めているわけではないことには注意されたい。

これは術後のPAがしょぼく見えないようにすつための臨床的なコツだろう。

そうしないからと言って予後が低くなることはない。

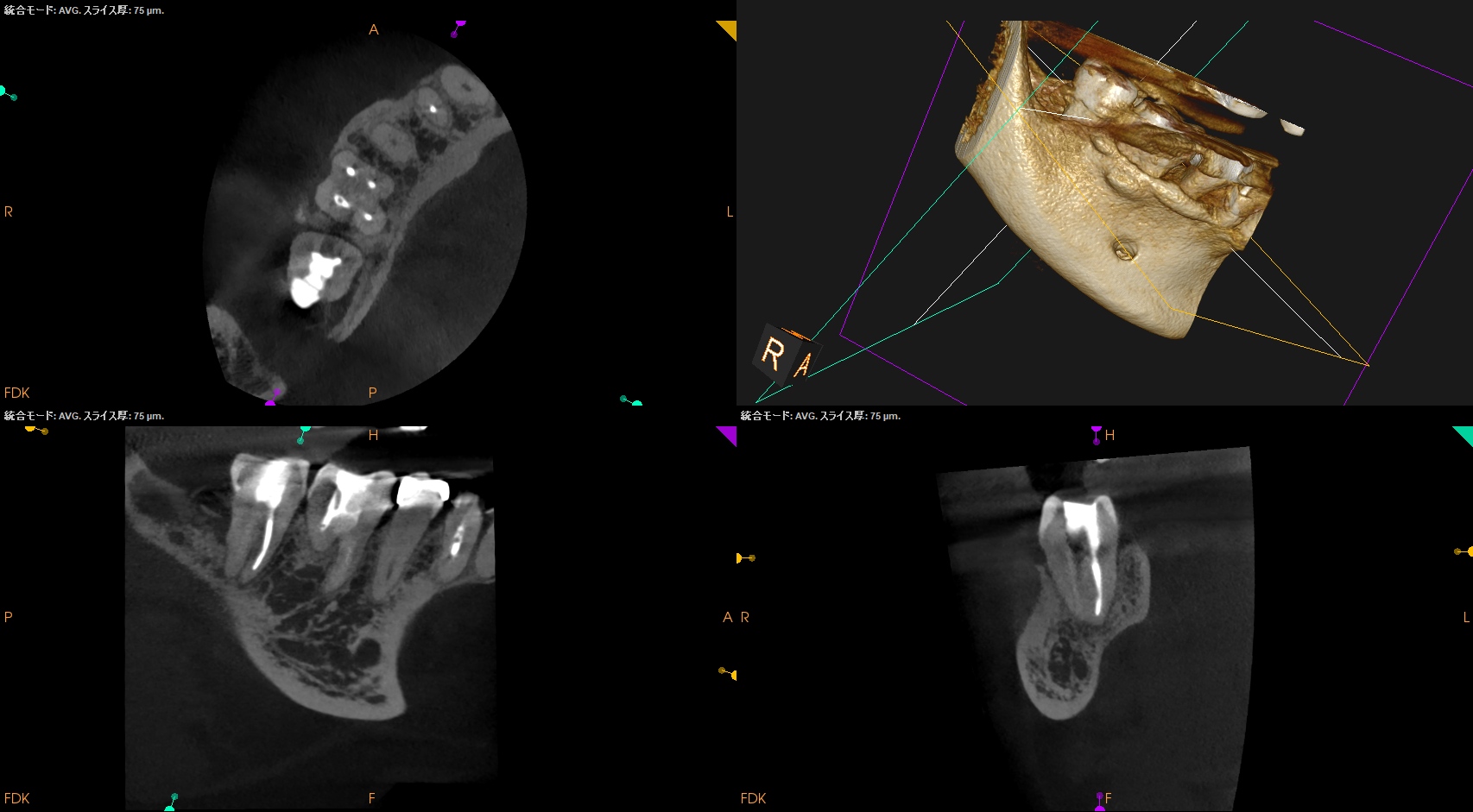

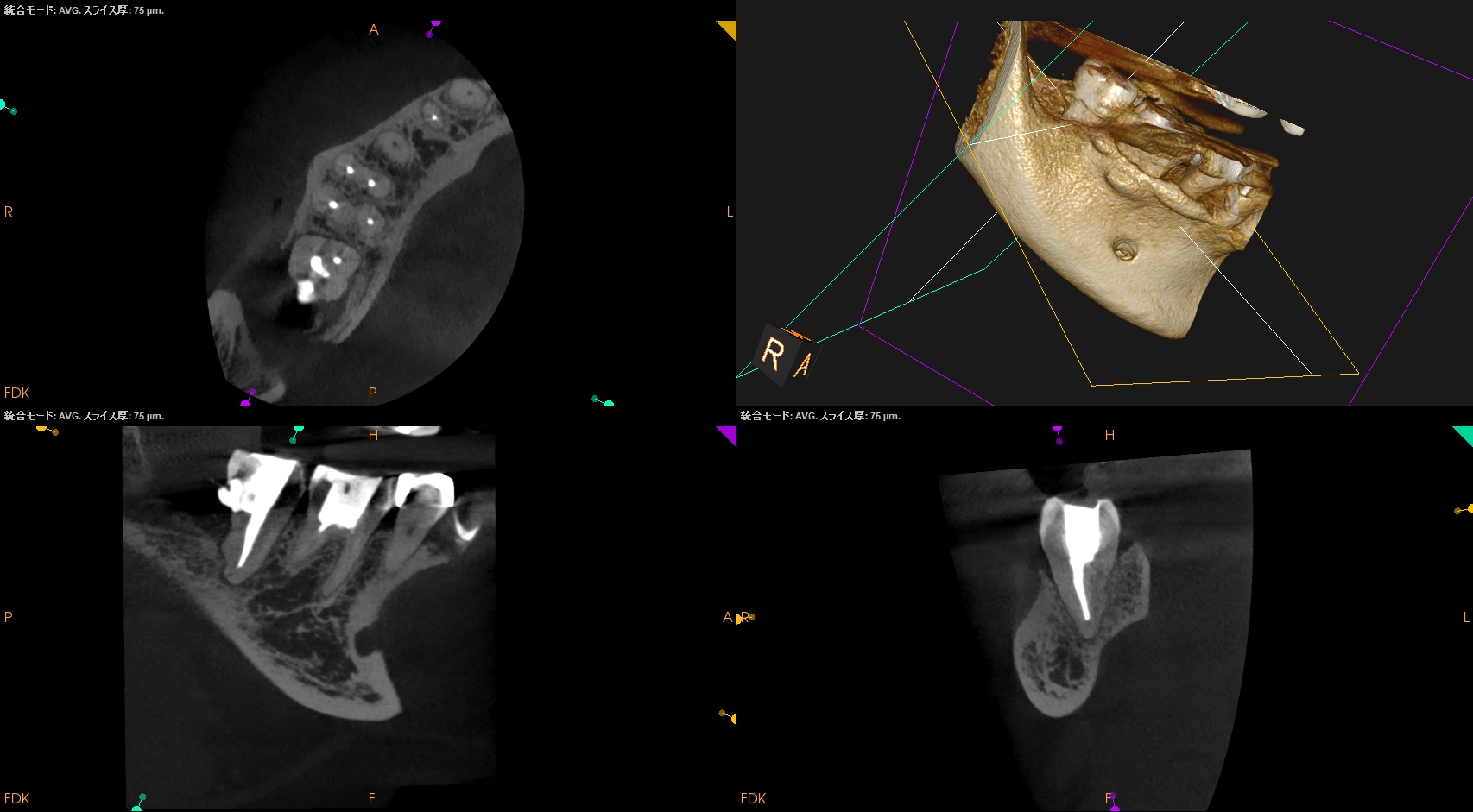

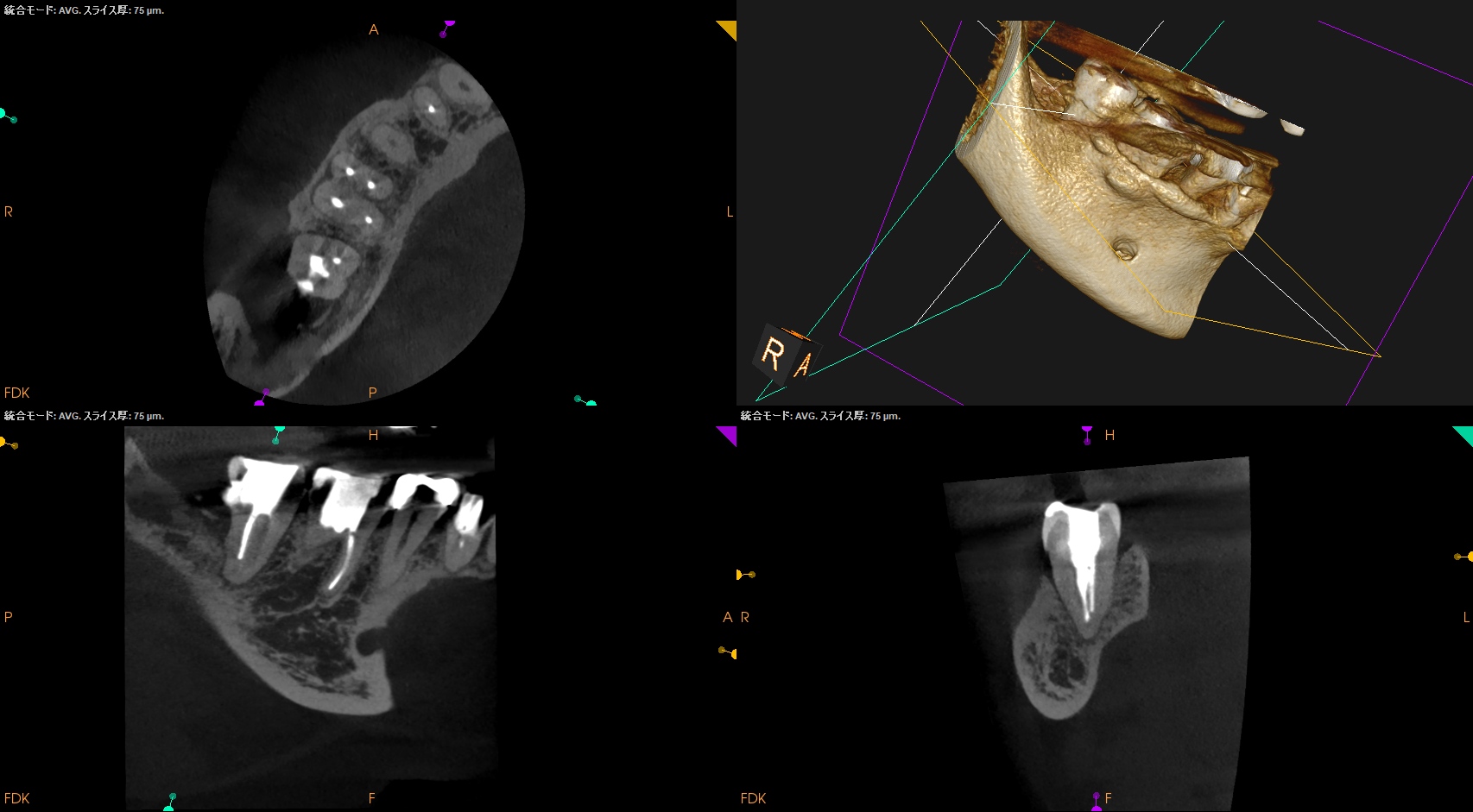

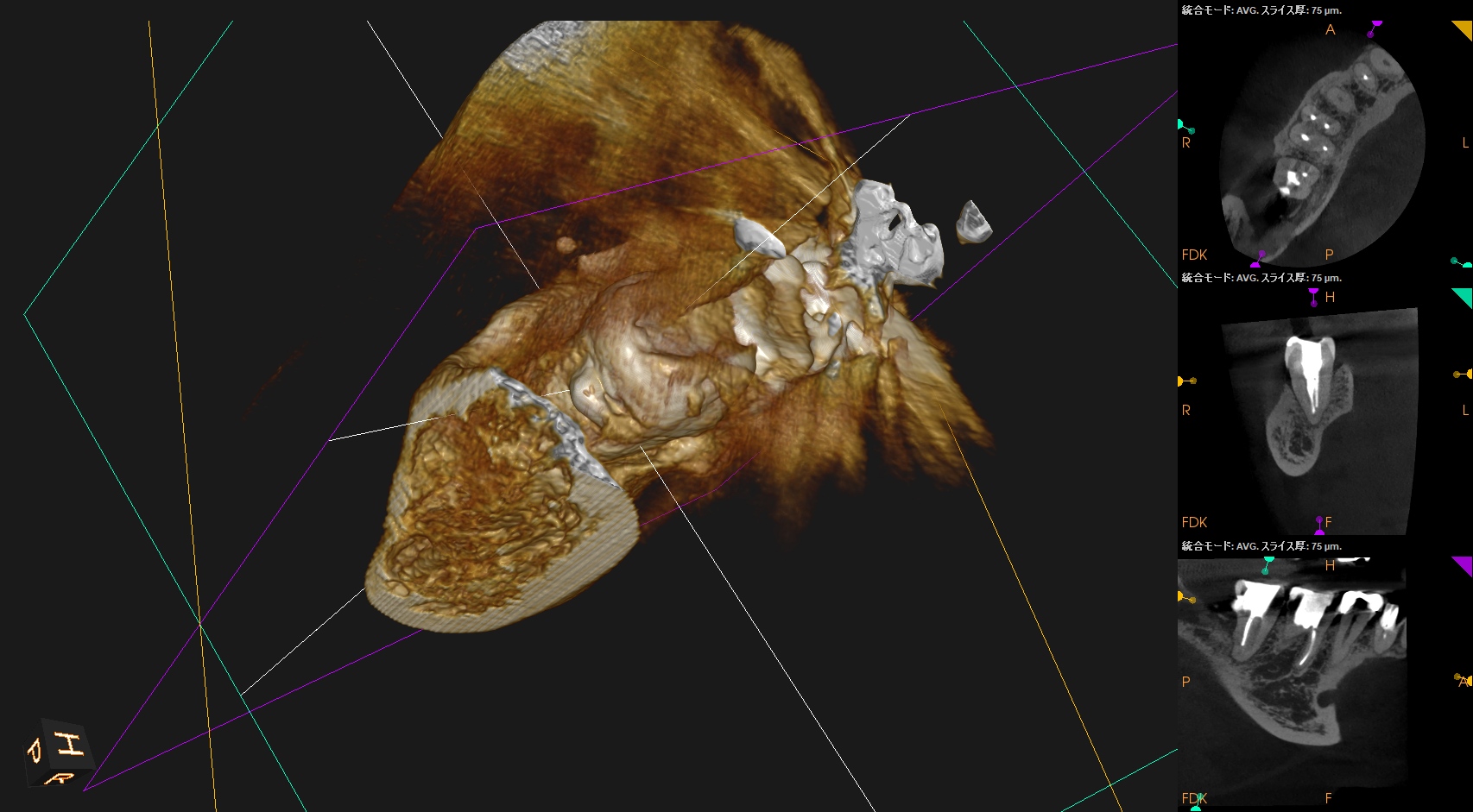

術後にPA, CBCTを撮影した。

ML

MB

D

問題ないだろう。

問題あるのは遠心の縁下カリエスだ。

無理やり治療中に窩洞内部から詰めたBC Puttyがはみ出ているのがわかる。

しょっぱいPAになったのはここを処置していないからだ。

ここはCL(Crwon Lengthning)が必須と言える。

かかりつけ医の先生にはCLを依頼した。

が、逆に言えば、歯牙の状態がどうであれ、歯質があれば根管治療は可能なのである。

その後、歯茎が安定すればプロビジョナルレストレーションの準備は完成である。

ということで、次回は半年後である。そこで問題なければ(臨床症状がなく、根尖病変もなければ)最終補綴だ。

またその模様をお伝えしたい。