紹介患者さんの治療。

主訴は、

前歯の歯茎が痛い。。。

である。

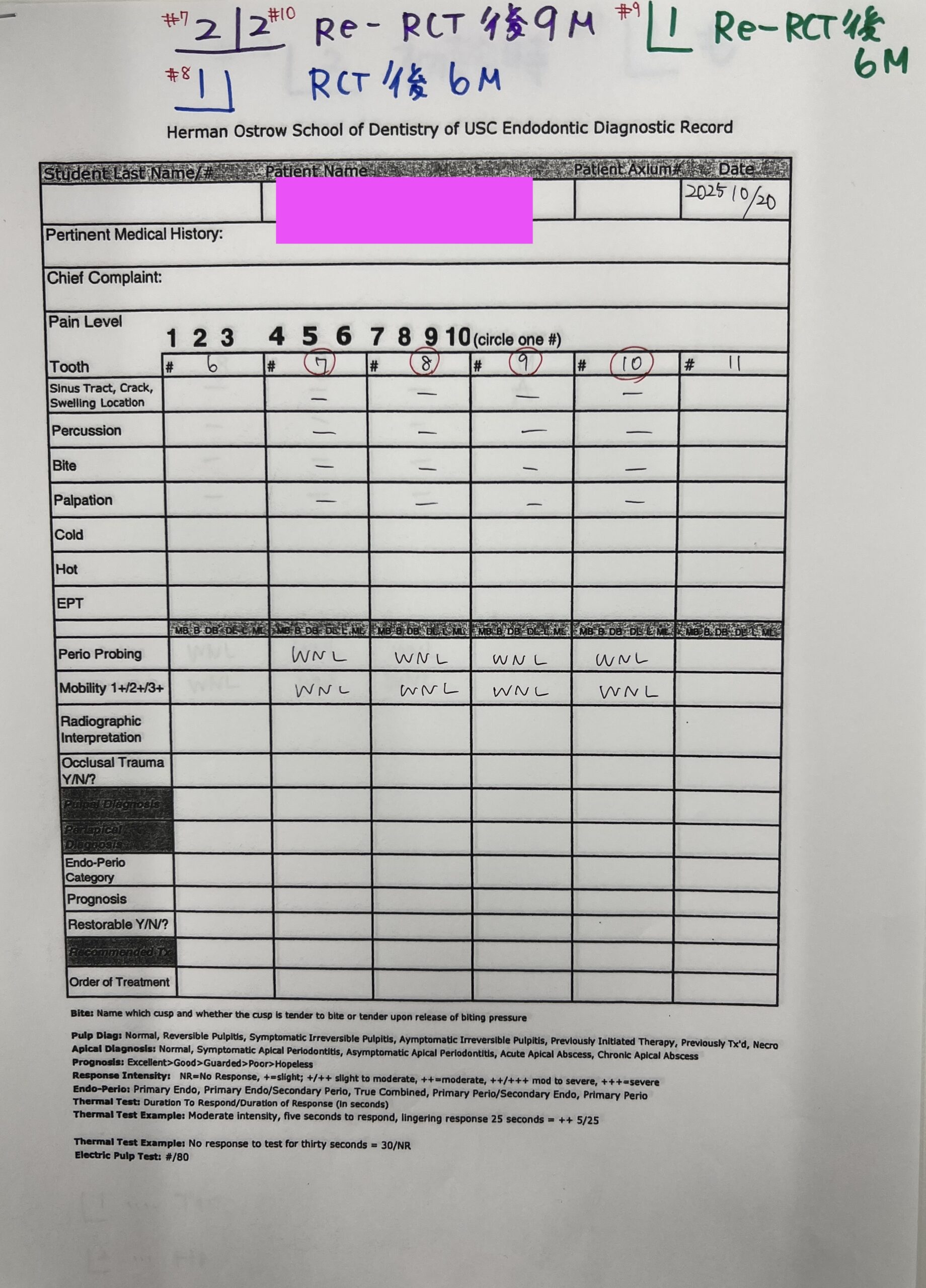

歯内療法学的検査(2025.1.16)

#7 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#8 Cold+1/12, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#9 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#10 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

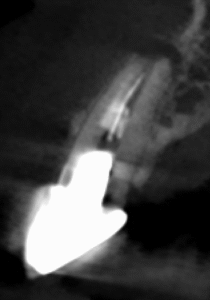

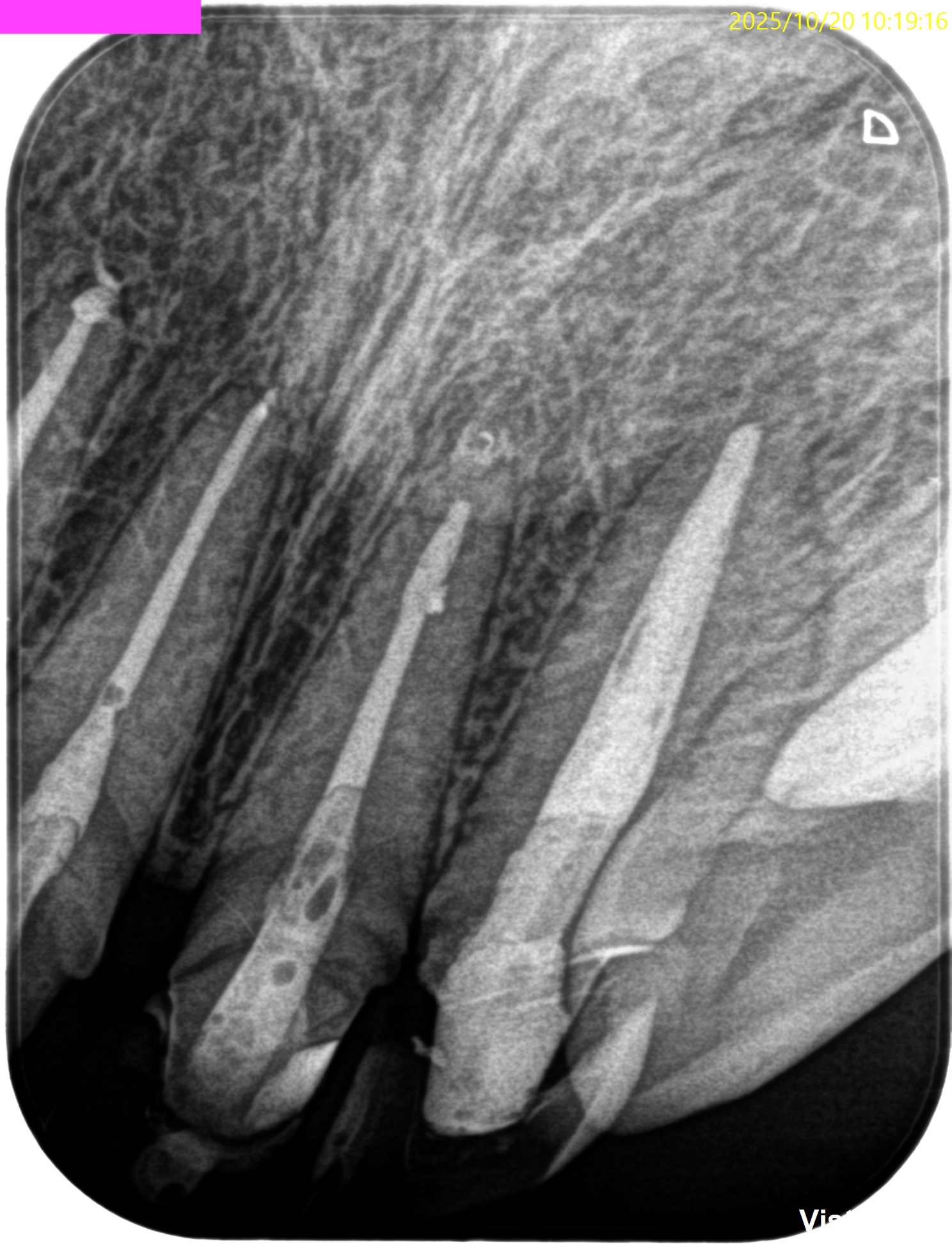

PA(2025.1.16)

#7,10はほぼ治療がなされていない。再根管治療が必要な案件だ。

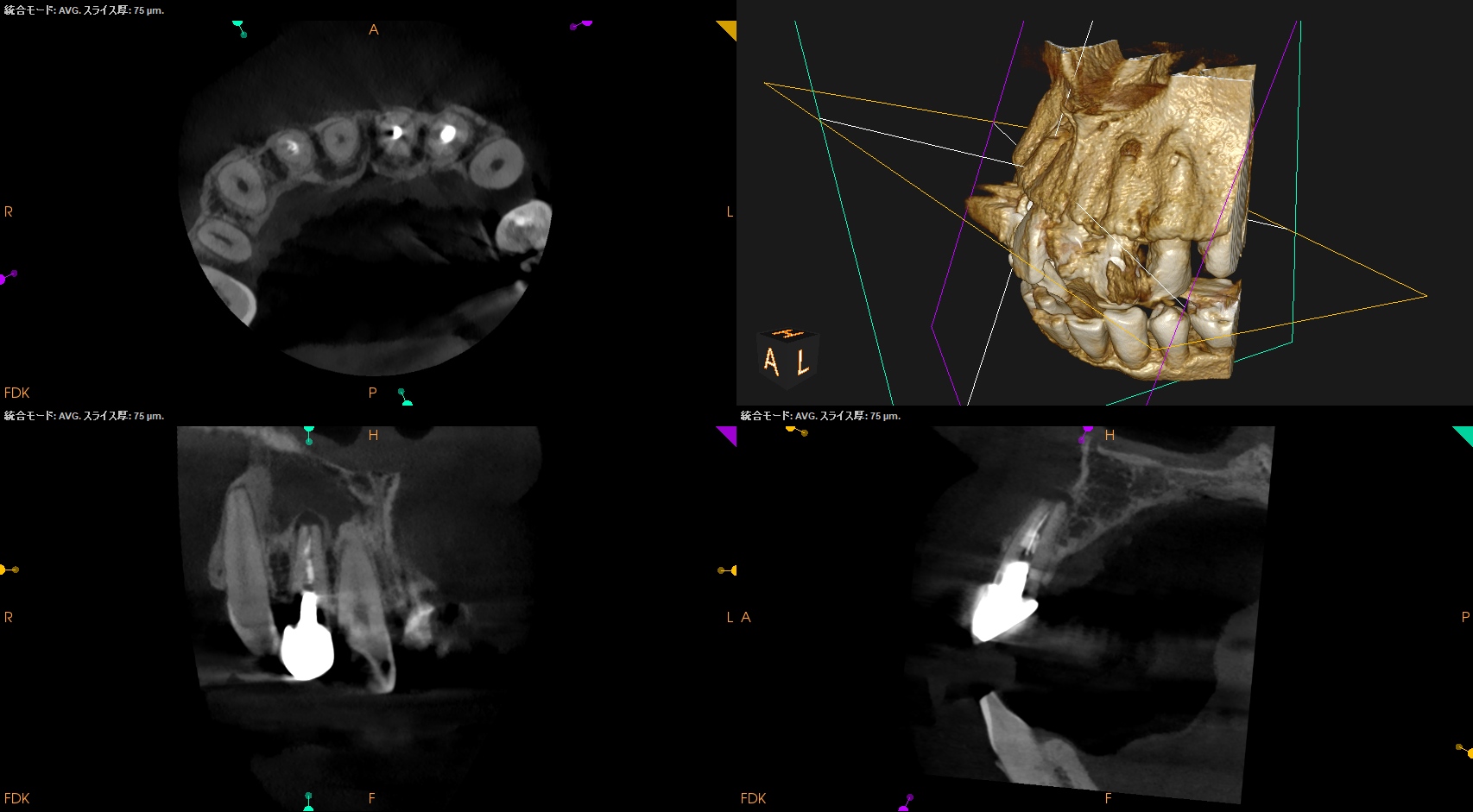

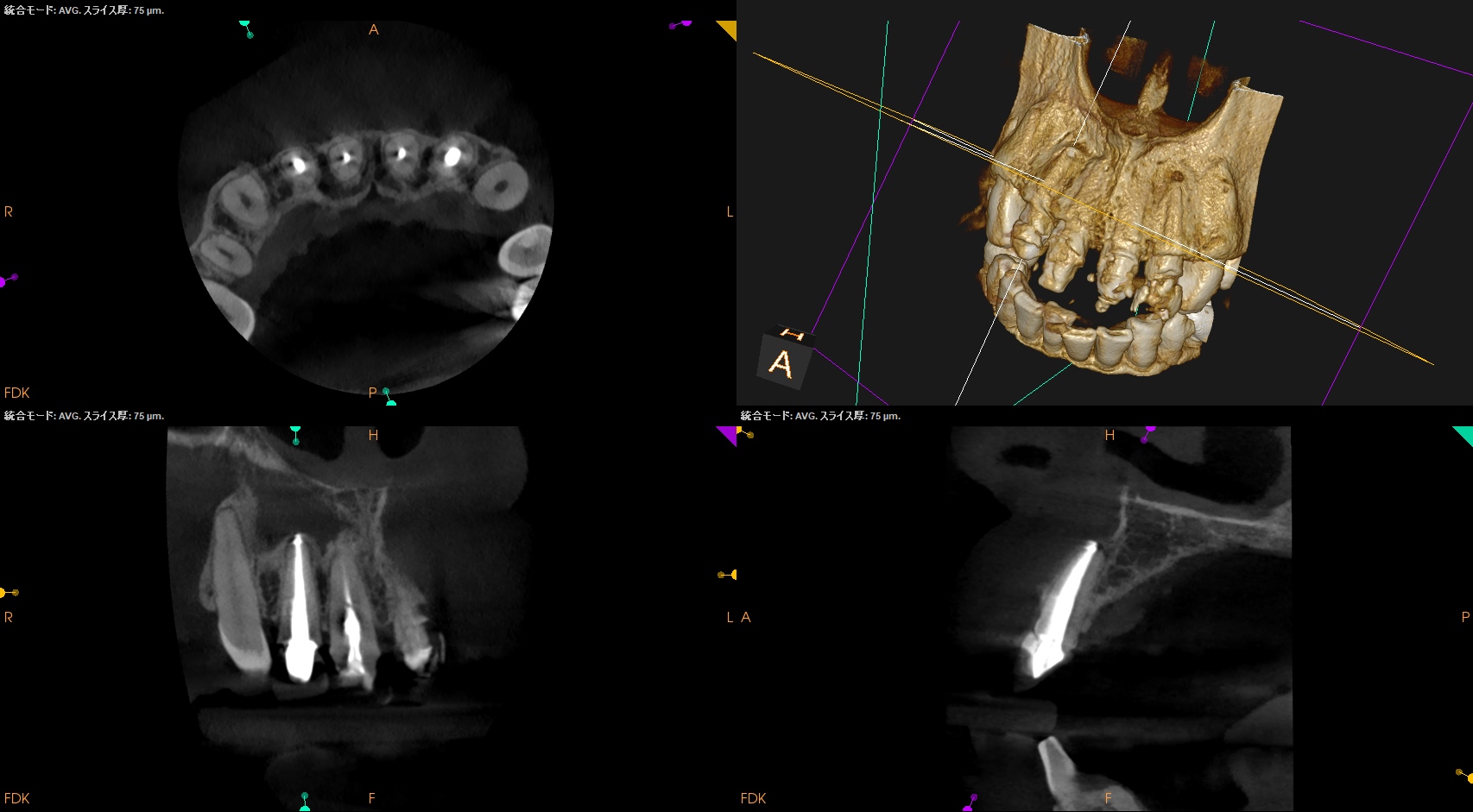

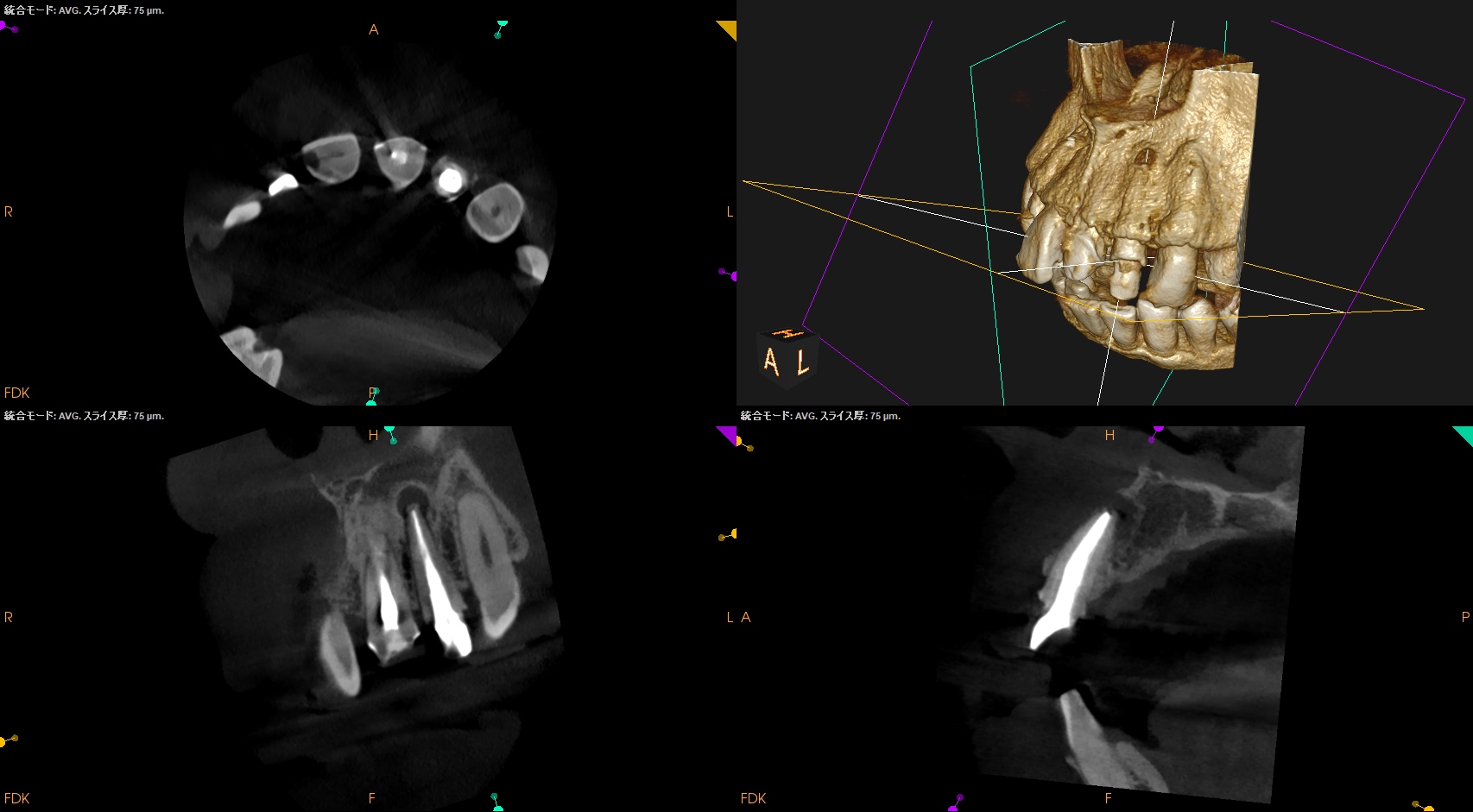

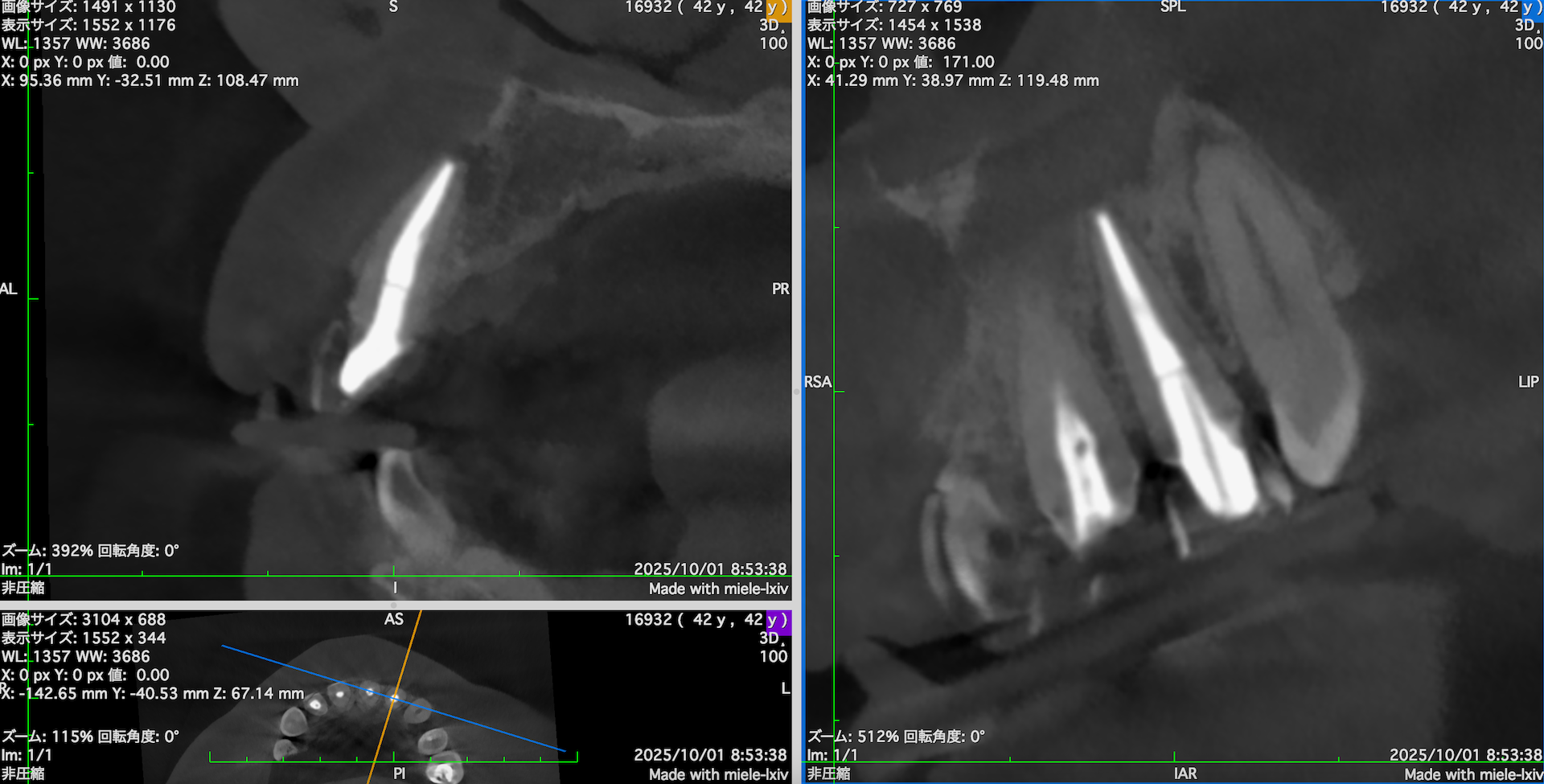

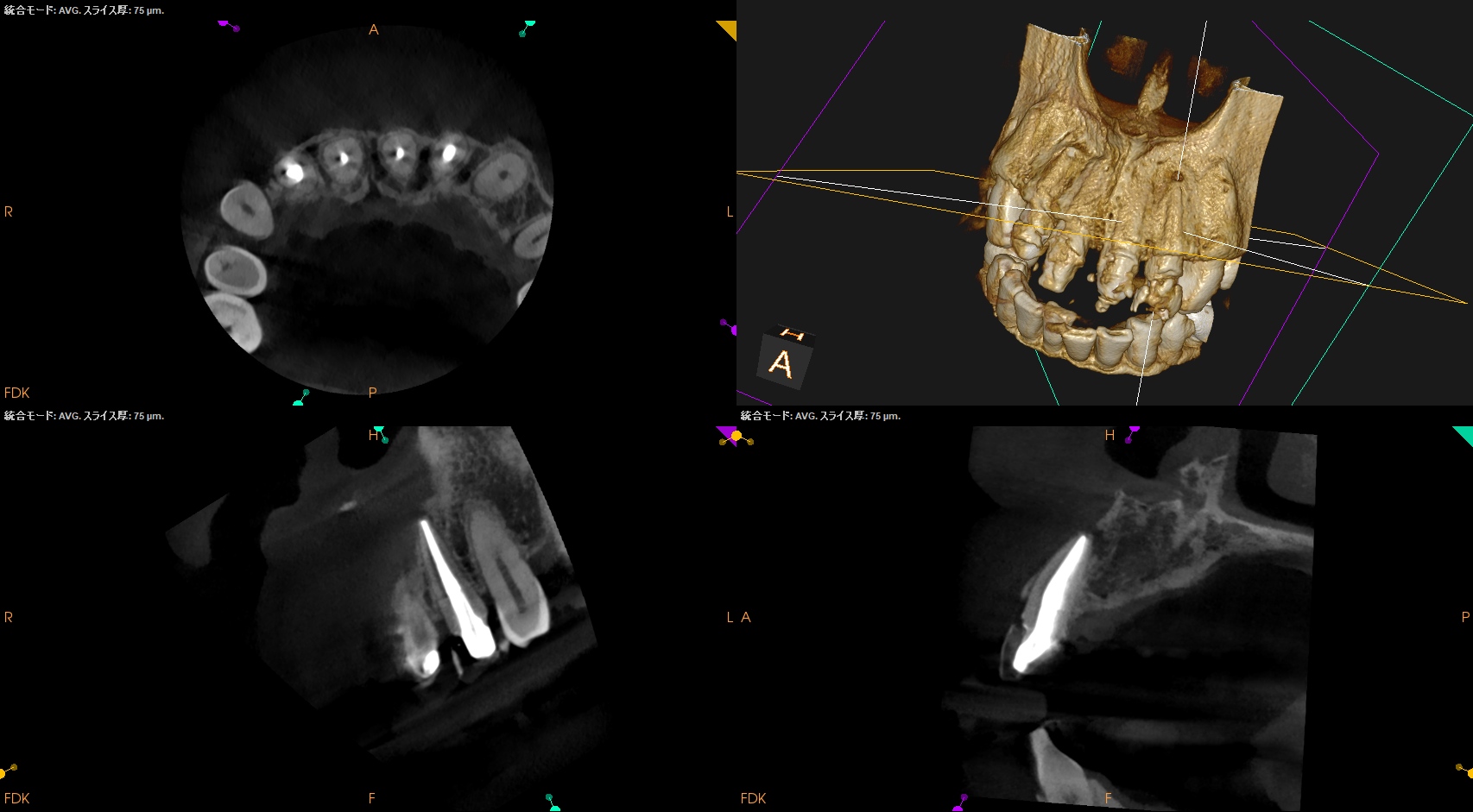

CBCT(2025.1.16)

#7

頬側皮質骨が消失している。

これが圧痛の原因だろう。

#10

#10も#7に同じである。

根管形成・当該部位への根管充填がほぼなされていないように見えることから, 再根管治療へ移行した。

歯内療法学的診断(2025.1.16)

Pulp Dx: Previously treated

Periodical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

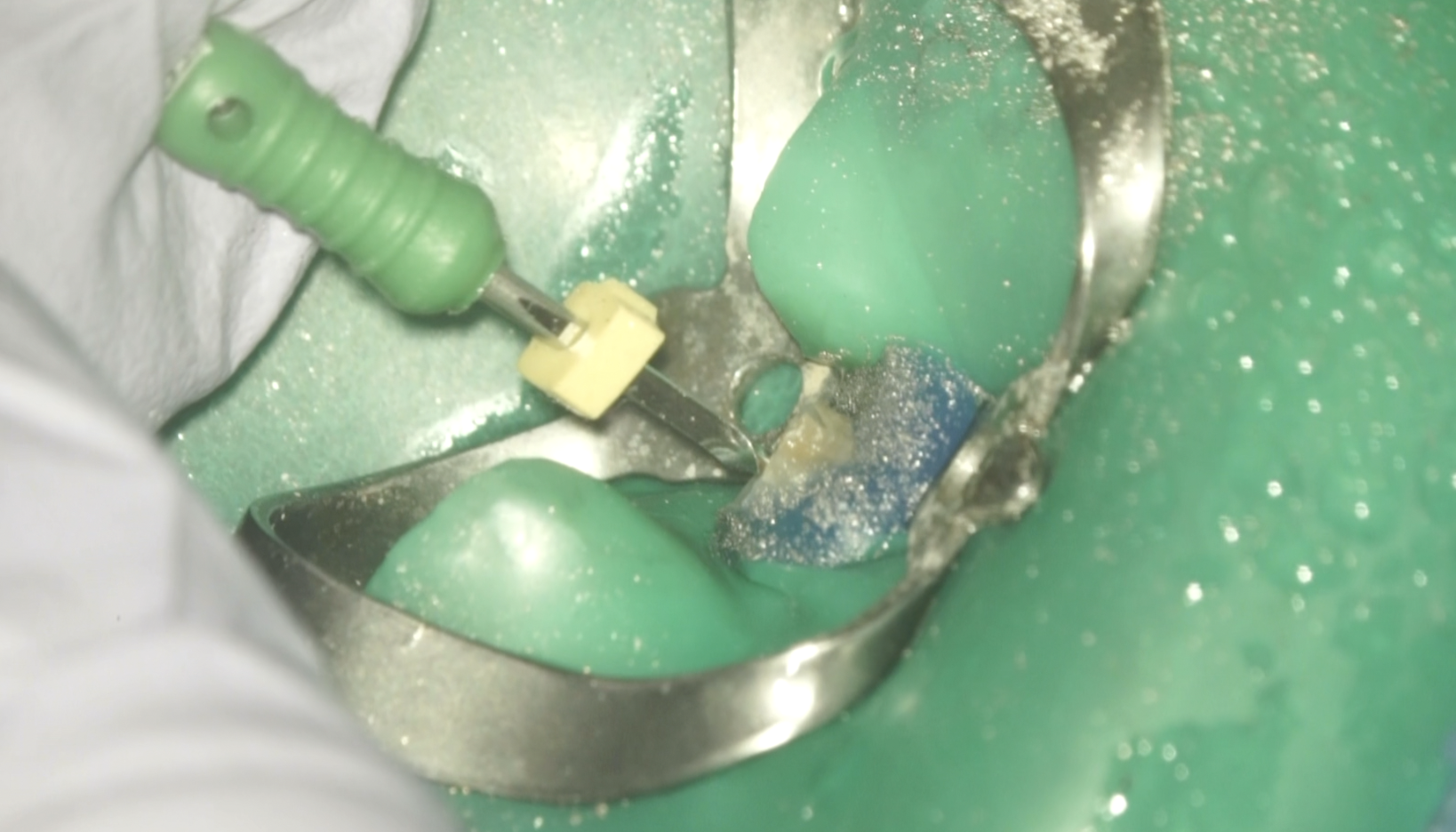

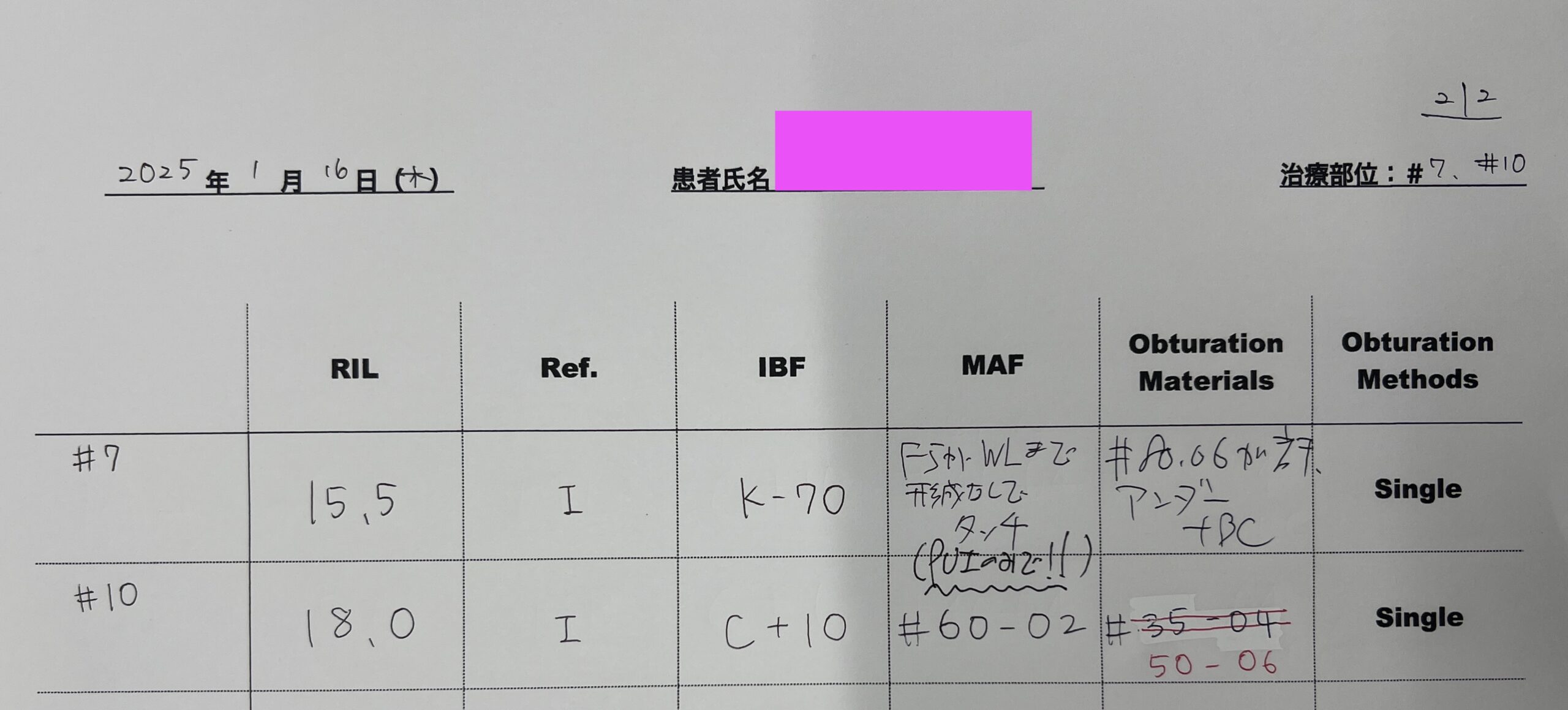

#7,10 Re-RCT(2025.1.16)

さて#7であるが除冠すると以下のような状態になり、

ラバーダムもかけられた。

ここから言えることは補綴のためのCL(Crown Lengthning)は不要ということである。

この辺りがよく???な方はこのケースで掴みましょう。

この後、ポストコアを除去する。

この後、作業長を測定するのだが

K Fileの#70で穿通した。

この画像ならそれも致し方ないのかもしれない。

しかし、臨床的に重要なことは、

再根管形成はもう不可能である

ということがわかる。

残された手段は…洗浄だ。

ヒポクロと超音波で洗浄を20秒行った。

そう。

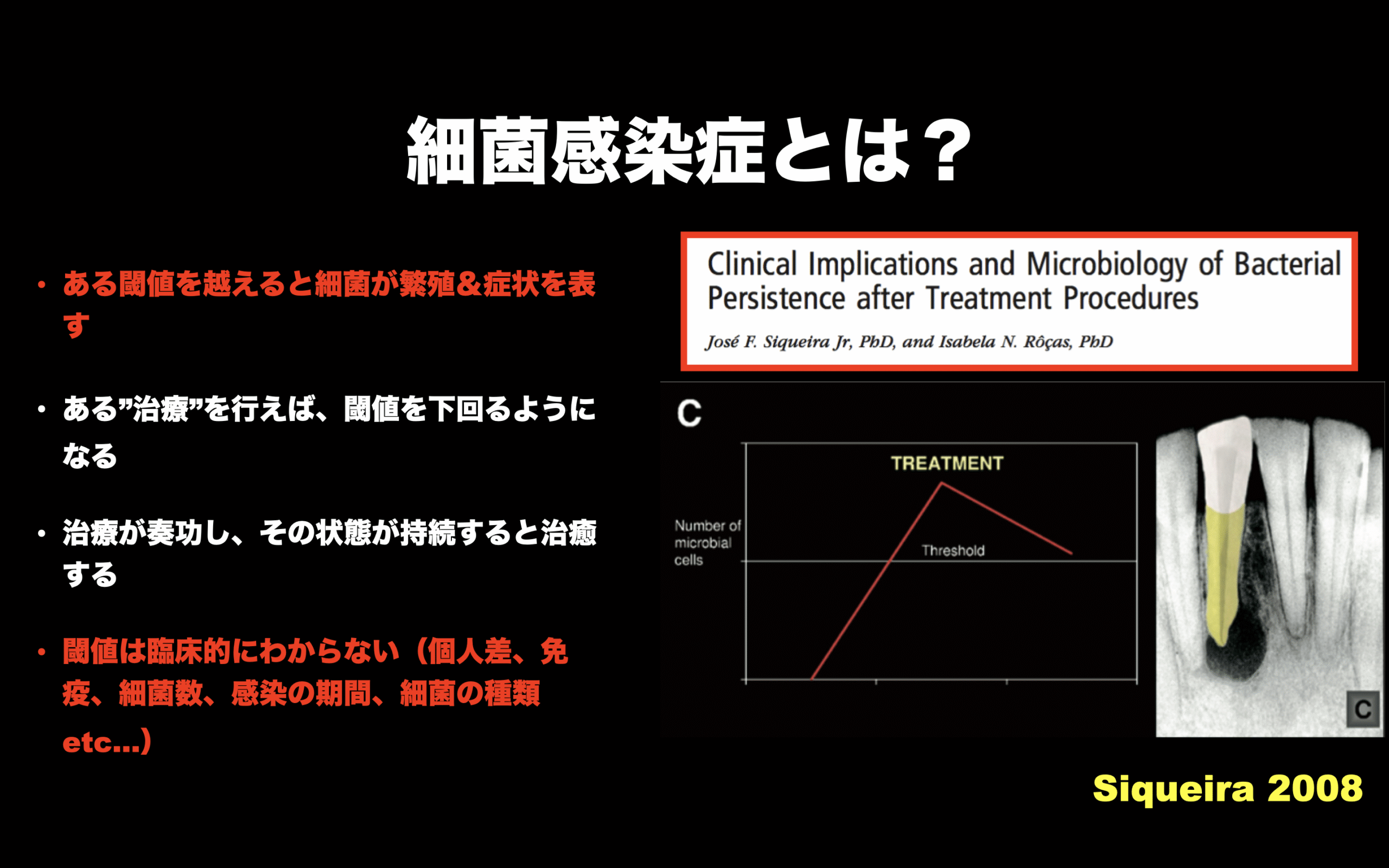

#7の再根管治療では、再根管形成自体が全くできなかった。洗浄でのみ細菌を減らそうと試みているという臨床的意味を持つのである。

それで果たして治癒するのだろうか?と言えば、従来から私がいうようにそれは神様が決めることである。

Siqueria 2008 Clinical implications and microbiology of bacterial persistence after treatment procedures

臨床家はその手助けしかできない。

#10はそれなりの形成ができている。

#7は外科治療が濃厚だろうか?

それはこの時点ではわからない。

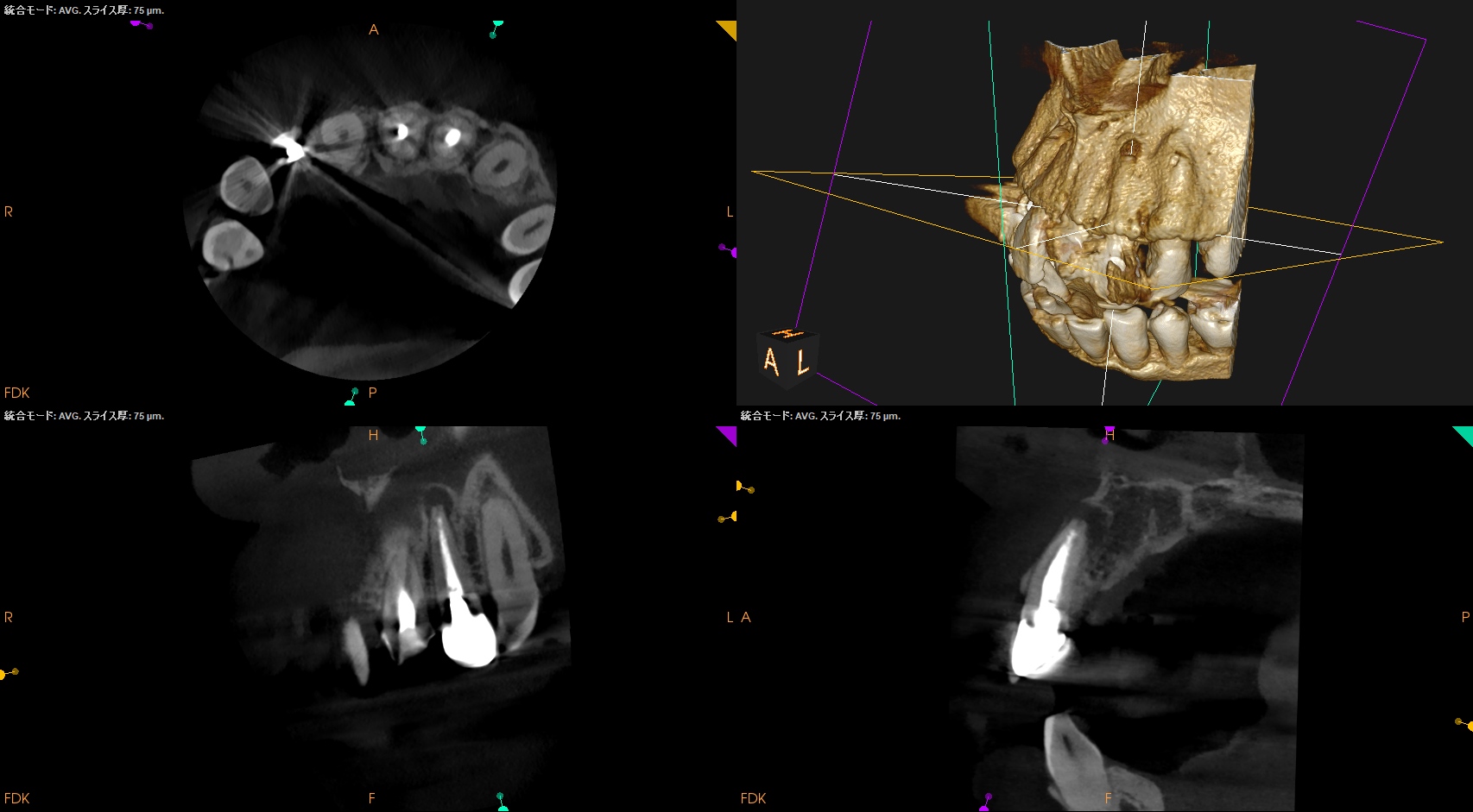

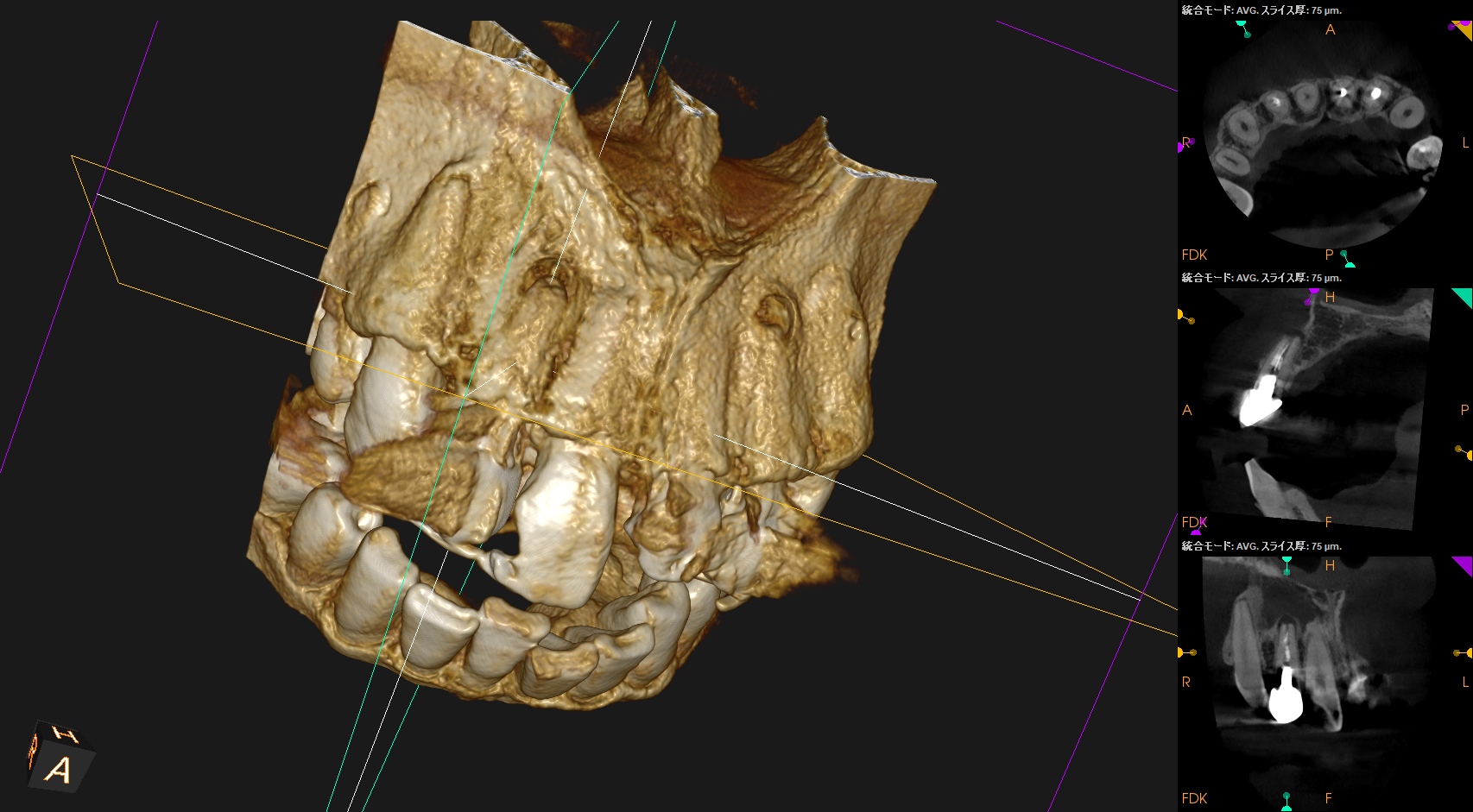

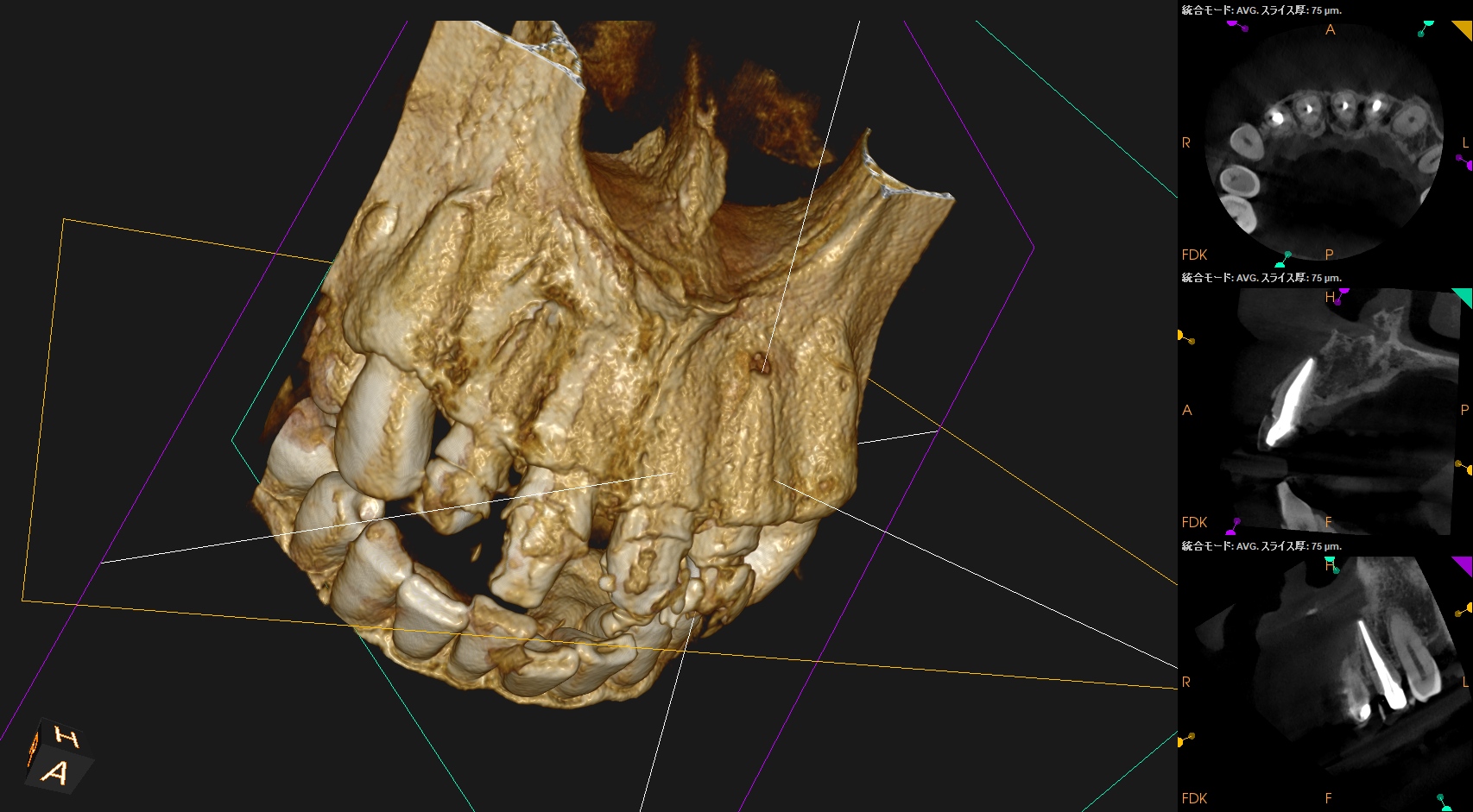

さておき、根充+支台築造後にPA, CBCTを撮影した。

#7

#10

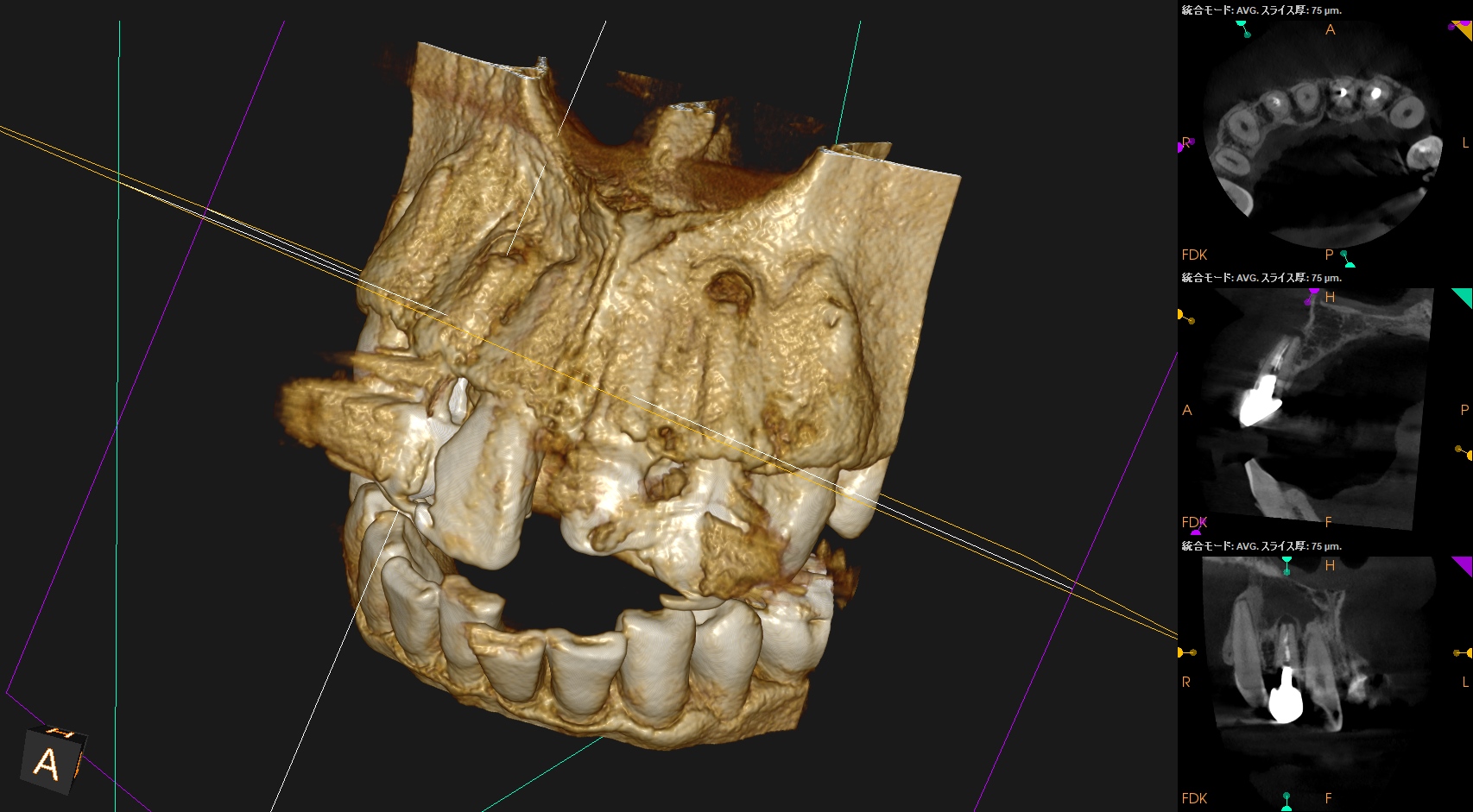

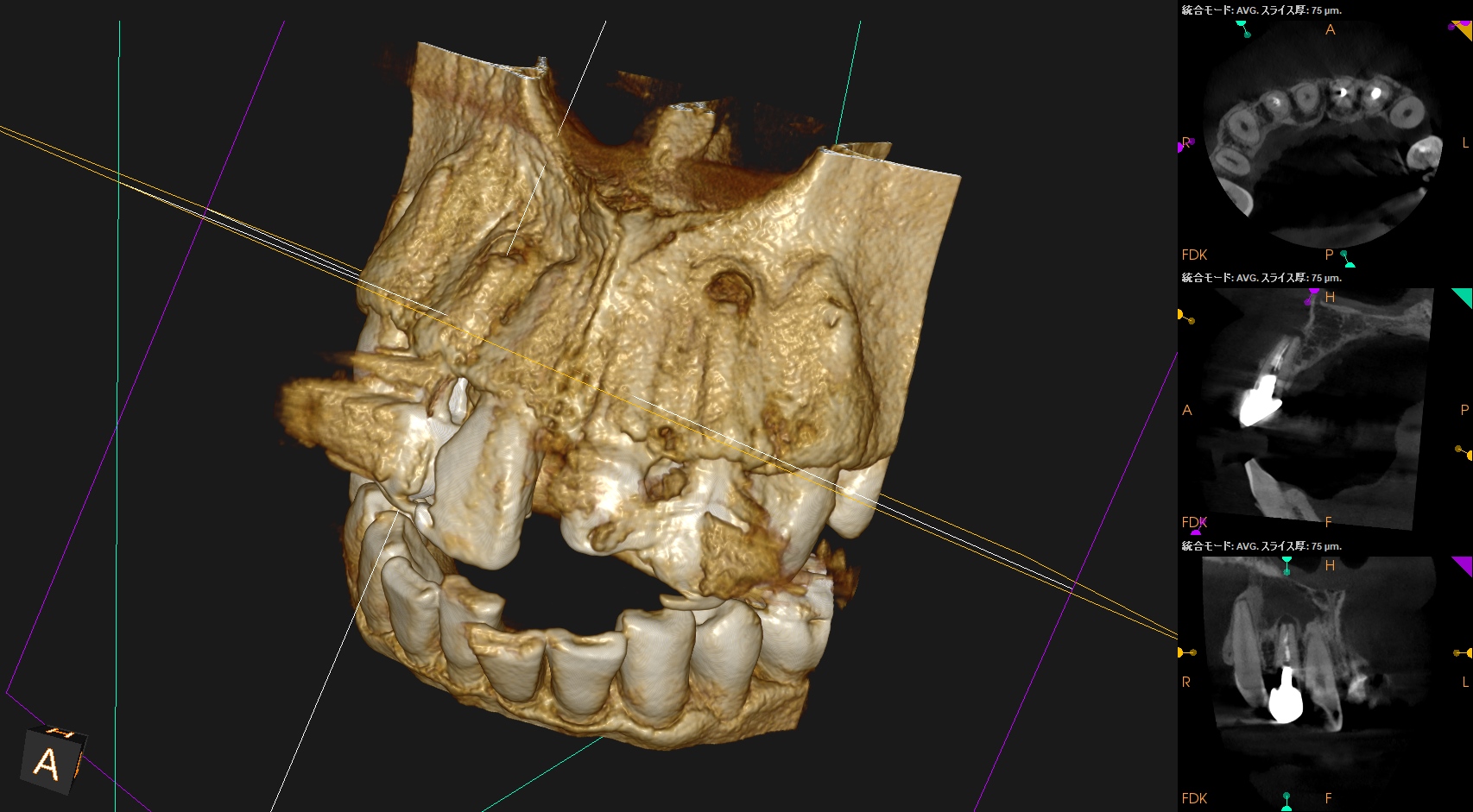

ここから9ヶ月が経過し、かかりつけ医の先生からCBCTを評価してほしいとの依頼があった。

その結果が以下である。

#7

#10

さてこの画像からあなたは治癒傾向であるか否か?を判断できるであろうか?

そう。

よくわからないのである。

なので、実際に当歯科医院で検査も含めて評価することになった。

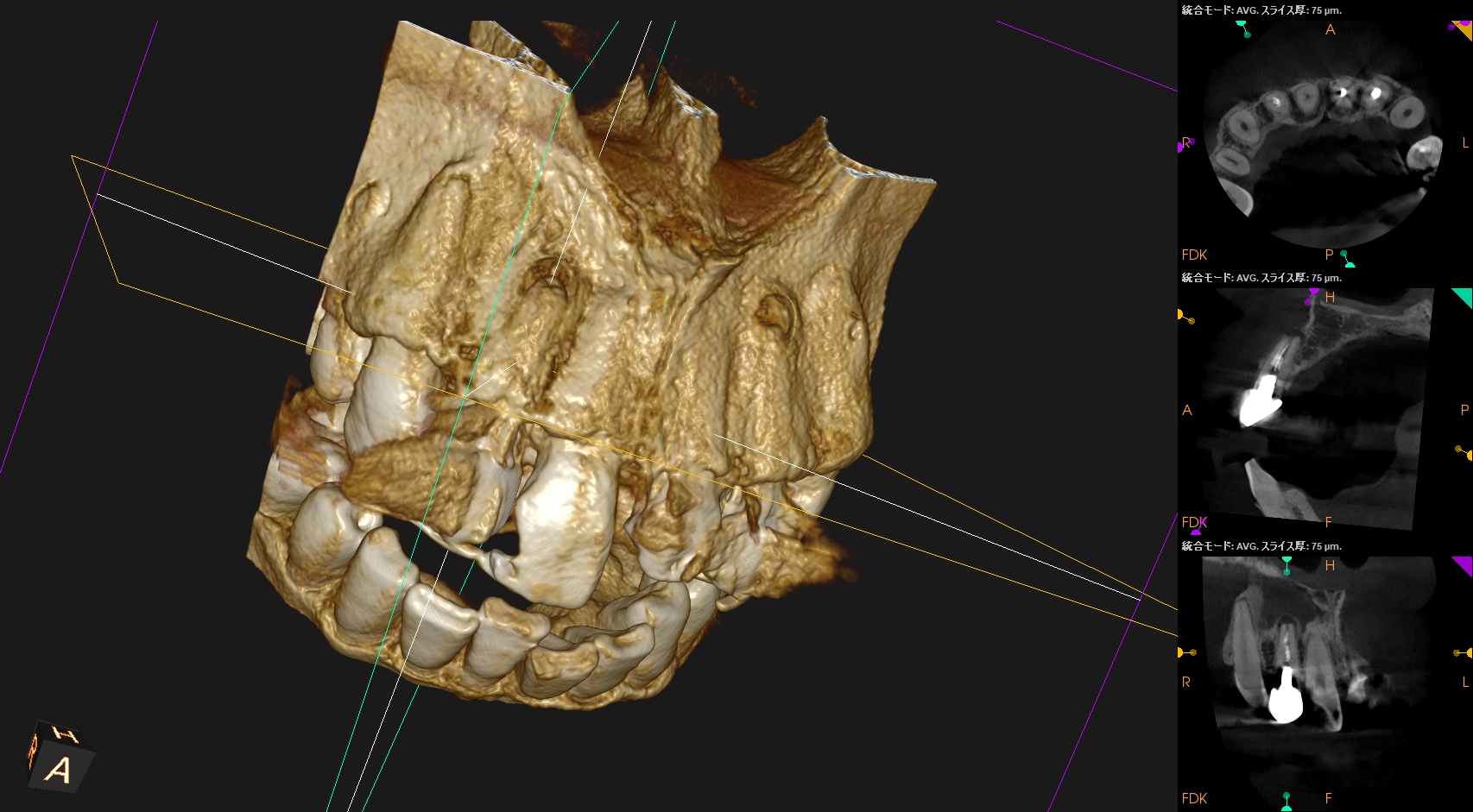

#7,10 Re-RCT 10M recall(2025.10.20)

症状が消失している。

ということは、治癒しているのだろうか?

が、この絵だけで治癒しているかどうか?判断がつくだろうか?

無理だ。。。

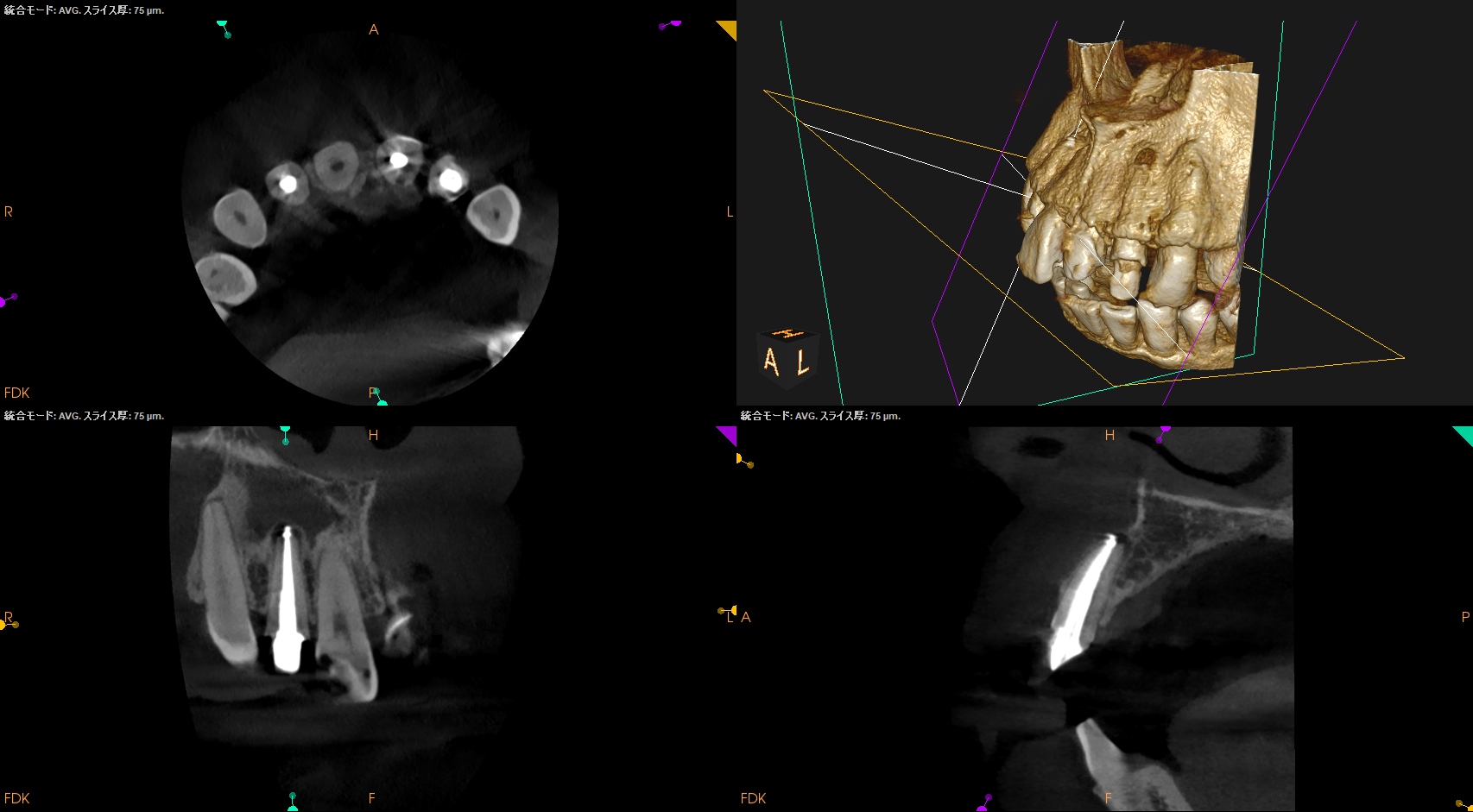

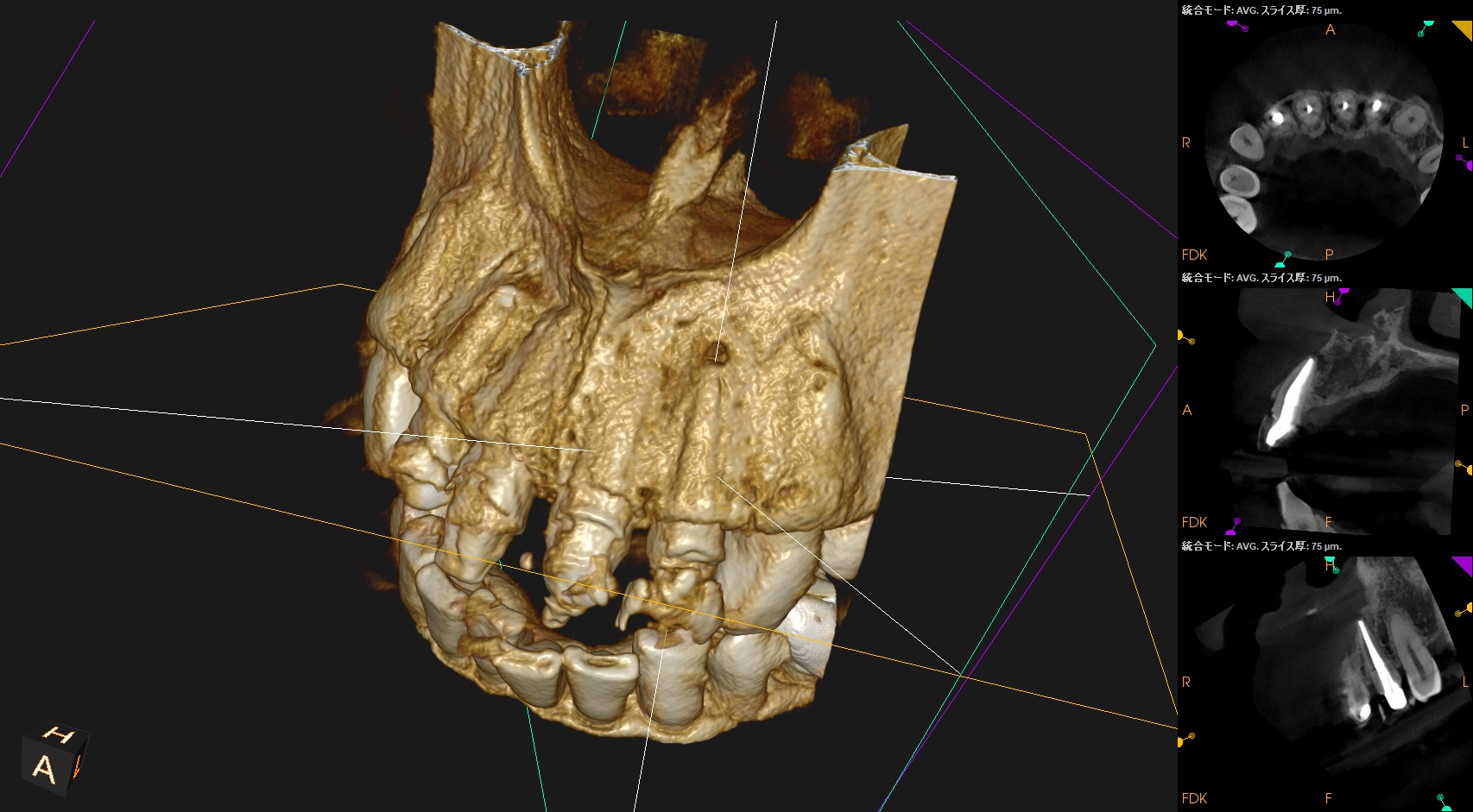

そこで、CBCTも撮影した。

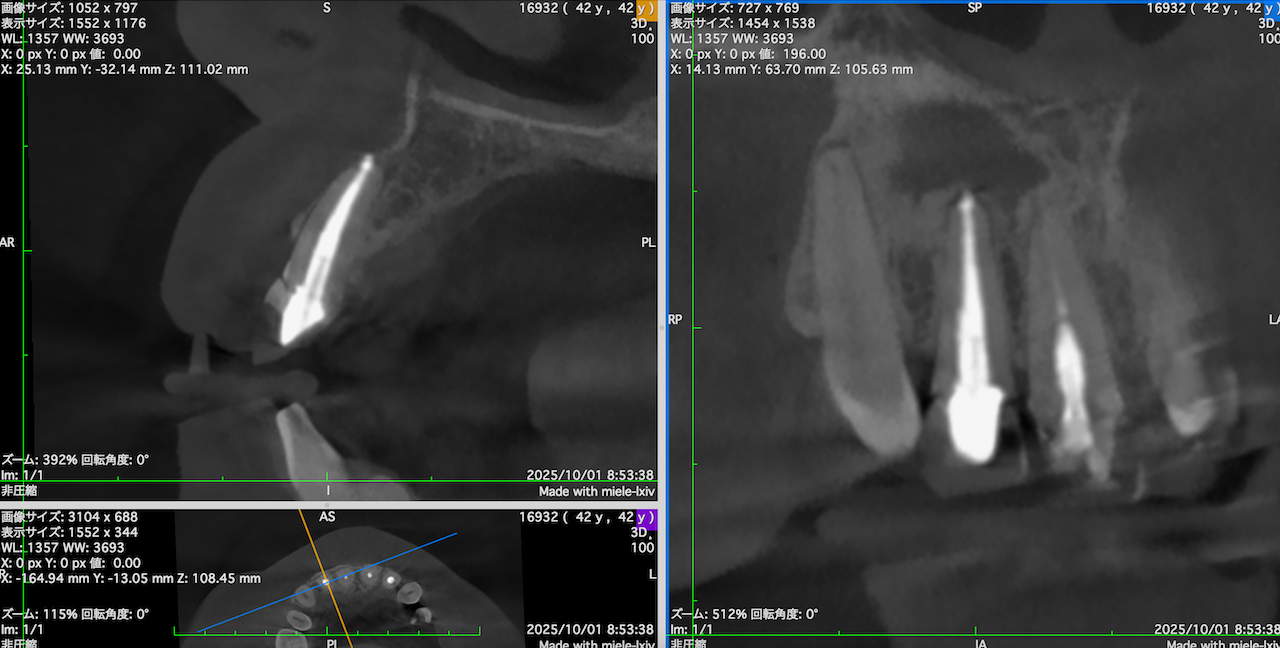

#7

#10

これでも判然としかねる。

そこで、

CareStream(日本ではヨシダ社)のCBCTなら以下のようにMPR(Multi-Planar Reconstruction)画面を作成することができる。

それを過去のそれと比較してみた。

#7

↓

#10

↓

このMPR画像からこの患者さんは#7,10ともに外科治療など要らないということがわかるだろう。

無論、検査の結果からそれは必要はないと言えるが、

客観的に不要であるということを患者さんに伝えるにもこの画像機能(MPR画像)は非常に有効である。

ということで今日は、このMPR画像機能について論じてみた。

臨床の参考に皆さんもされてください。