紹介患者さんの治療。

1年前に治療をおこなっていた。

主訴は

補綴のやり換えのための再根管治療を希望

である。

初診時歯内療法学的検査(2021.11.13)

歯内療法学的検査は以下になる。

#6 Cold+2/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio probe(WNL), Mobility(WNL)

#7 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio probe(WNL), Mobility(WNL)

#8 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio probe(WNL), Mobility(WNL)

PAは以下になる。

初診時PA(2021.11.13)

パラレルなポストコアが装着されている。

除去に手惑いそうだ。

また、CBCTもいただいていた。

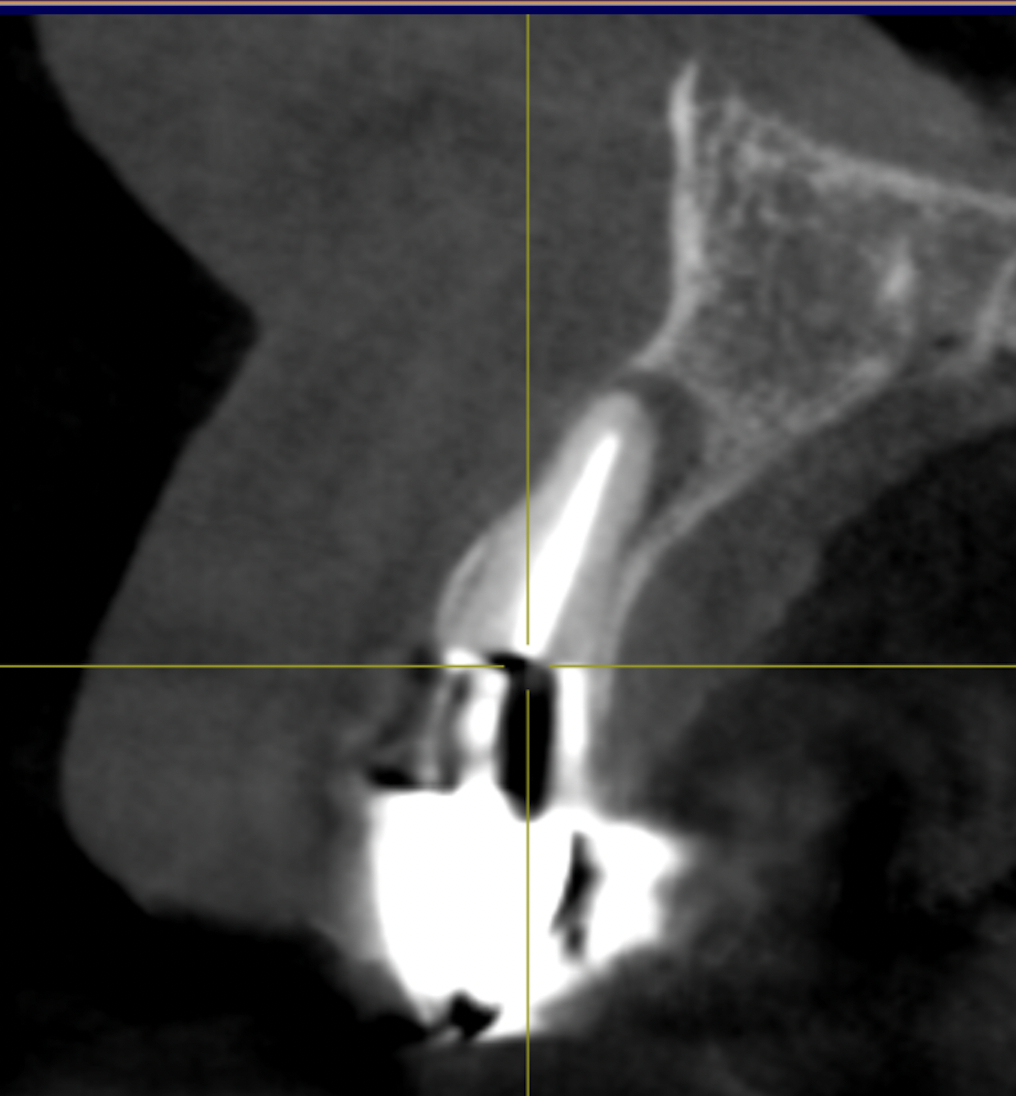

初診時 CBCT(2021.11.13)

側切歯の口蓋に大きな病変がある。

側切歯は本来、根尖部が口蓋側にフックしているので根尖病変は口蓋にできやすい。

一般的な特徴は以下だ。

☆側切歯の特徴

①歯根は遠心または口蓋側に高頻度で湾曲している

②その解剖学的特徴はPAではわからない

③側切歯の根尖病変は口蓋側に存在することが多い

④口蓋側に盲孔の存在

歯内療法学的診断は以下になる。

#7

Pulp Dx: Previously Treated

Periapical Dx: Asymptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

と言うわけで、再根管治療をおこなっていった。

歯質が残存したのでそのまま前歯部クランプをかけて再根管治療を行なった。

治療の流れは以下のようであった。

- Gutta Percha Point除去

- C+ File #10⇨#8⇨#6で穿通を試みる

- 穿通しなかったので、HyFlex EDM #10.05を高速回転+低トルクで使用し機械的な形成で穿通に成功する(750rpm, 0.6N)

- EMRで作業長などを測定

C+ Fileでは穿通しなかったので、3の方法で機械的に穿通をすることができた。

しかしこの模様を動画にすることができない…

何とかしたいがやはり実習で直接教えるしかないのだろう。

作業長などは以下になった。

ポイント試適した。

ポイント試適した。

このような時に有効な方法は何だろうか?といえば、熱でGutta Percha Pointを除去することのみである。

Haddix 1990 Post preparation techniques and their effect on the apical seal

Heated Plugger, GPX, Gates-Glidden DrilでGutta Percha Pointを除去していく。

Heated Plugger, GPX, Gates-Glidden DrilでGutta Percha Pointを除去していく。

その際、最もリーケージが少なかったのは…

その際、最もリーケージが少なかったのは…

Heated Pluggerだった。バイト先で以前、補綴が得意な院長が私が根充した歯のポスト形成をGates-Glidden Drilleで行なってGutta Percha Pointが全て抜けてきたことがある。あの時はあの先生はこの論文を知らなかったのだろう。

Heated Pluggerだった。バイト先で以前、補綴が得意な院長が私が根充した歯のポスト形成をGates-Glidden Drilleで行なってGutta Percha Pointが全て抜けてきたことがある。あの時はあの先生はこの論文を知らなかったのだろう。

が、この論文はJOEではない。

J Prosthet Dent 1990 Nov;64(5):515-9. だ。

補綴の論文である。

なので本来、私が知るべきことではないのだが。

ともあれ、Gutta Percha Pointの除去にはαのような熱でGutta Percha Pointを溶かすものでないとリーケージが起きるのである。

これは知っておくべき知識だろう。

ということで根管充填してファイバーポストを使用して支台築造した。

PAは以下になる。

シーラーパフが根管が密閉されていることを示している。最後にプロビジョナルレストレーションを戻して終了した。1回で終了している。

シーラーパフが根管が密閉されていることを示している。最後にプロビジョナルレストレーションを戻して終了した。1回で終了している。

治療時間は1時間程度であった。

さてここから時間が1年経過した。

この患者さんはどうなっただろうか?

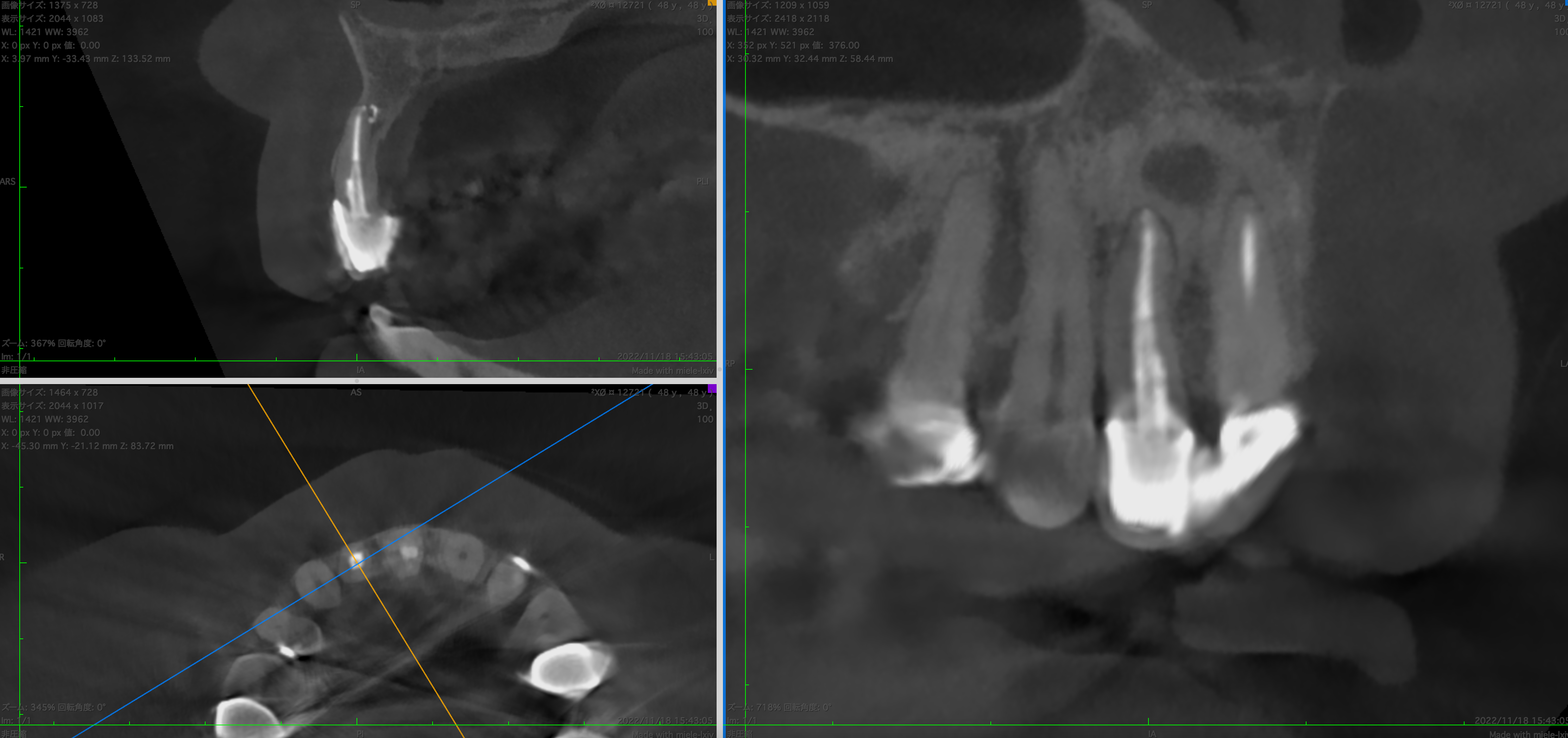

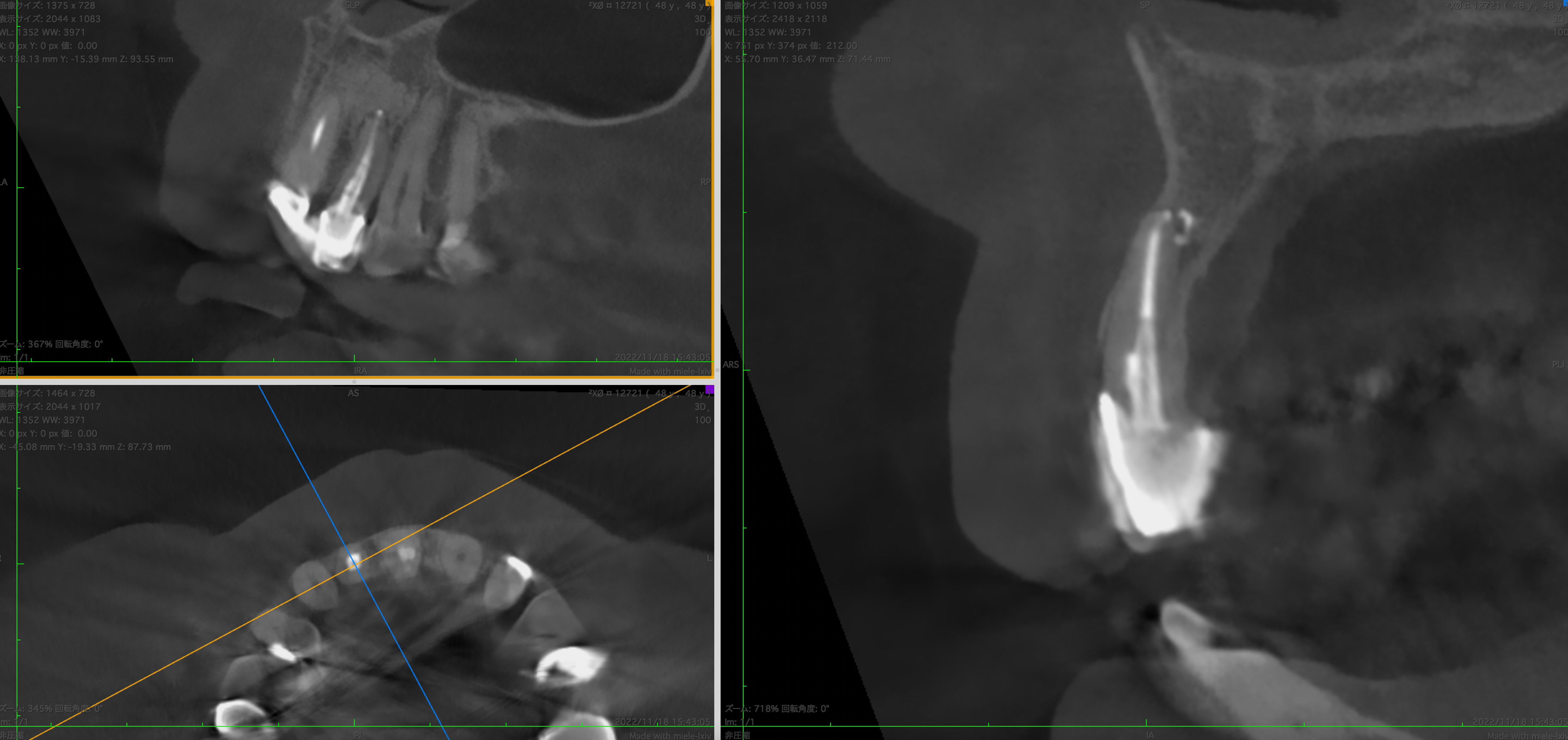

#7 Re-RCT 1yr Recall(2022.11.19)

いかなる臨床症状もない。

PAを撮影した。

#7 Re-RCT 1yr Recall PA(2022.11.19)

#7 Re-RCT CBCT 1yr Recall(2022.11.19)

治療前後の比較をしてみた。

根尖病変はかなり縮小している。問題ないと思われる。

ということで1年の経過観察が終了した。

次回はまた1年後である。

それまで少々お待ちください。