先日の記事の続報。

#18の痛みは根管治療で除去可能だが、

歯内療法学的検査(2025.4.30)

#18 Cold++1/5, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#19 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#30 Cold+3/1, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#31 Cold+5/3, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

そもそも治療を依頼された#19には何の痛みもない。

これでは治療にならないではないか?という思いがある。

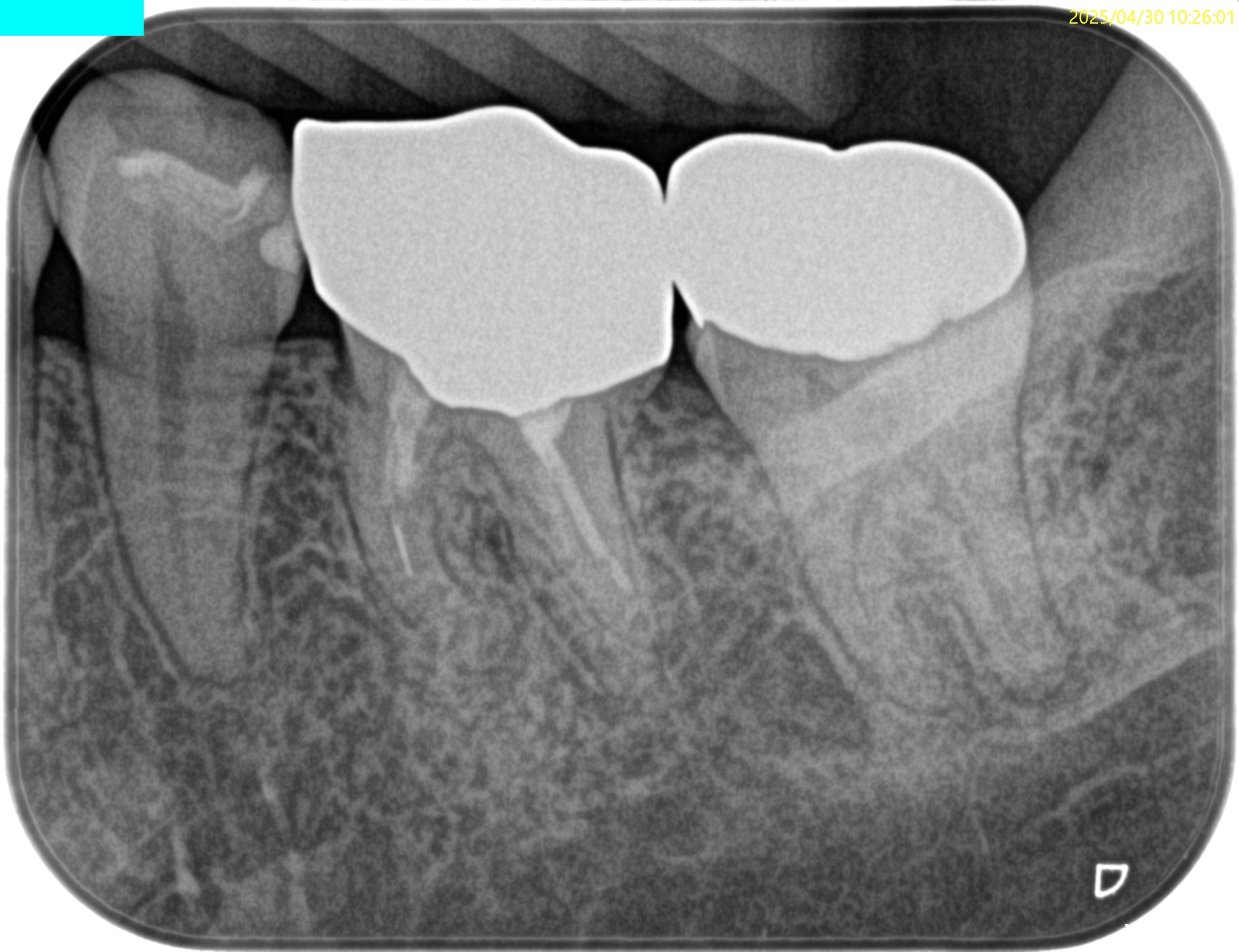

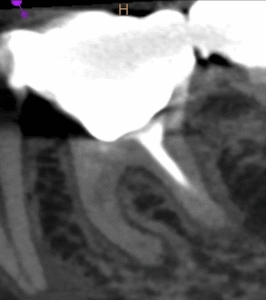

PAは以下だ。

#19の根尖部にはにも見えない。

が、Fileが破折していることはわかる。

しかし、何もないのだ。

私自身もかつて根管治療によりFileが折られて右下の歯槽骨にそれが浸かっているが問題がない

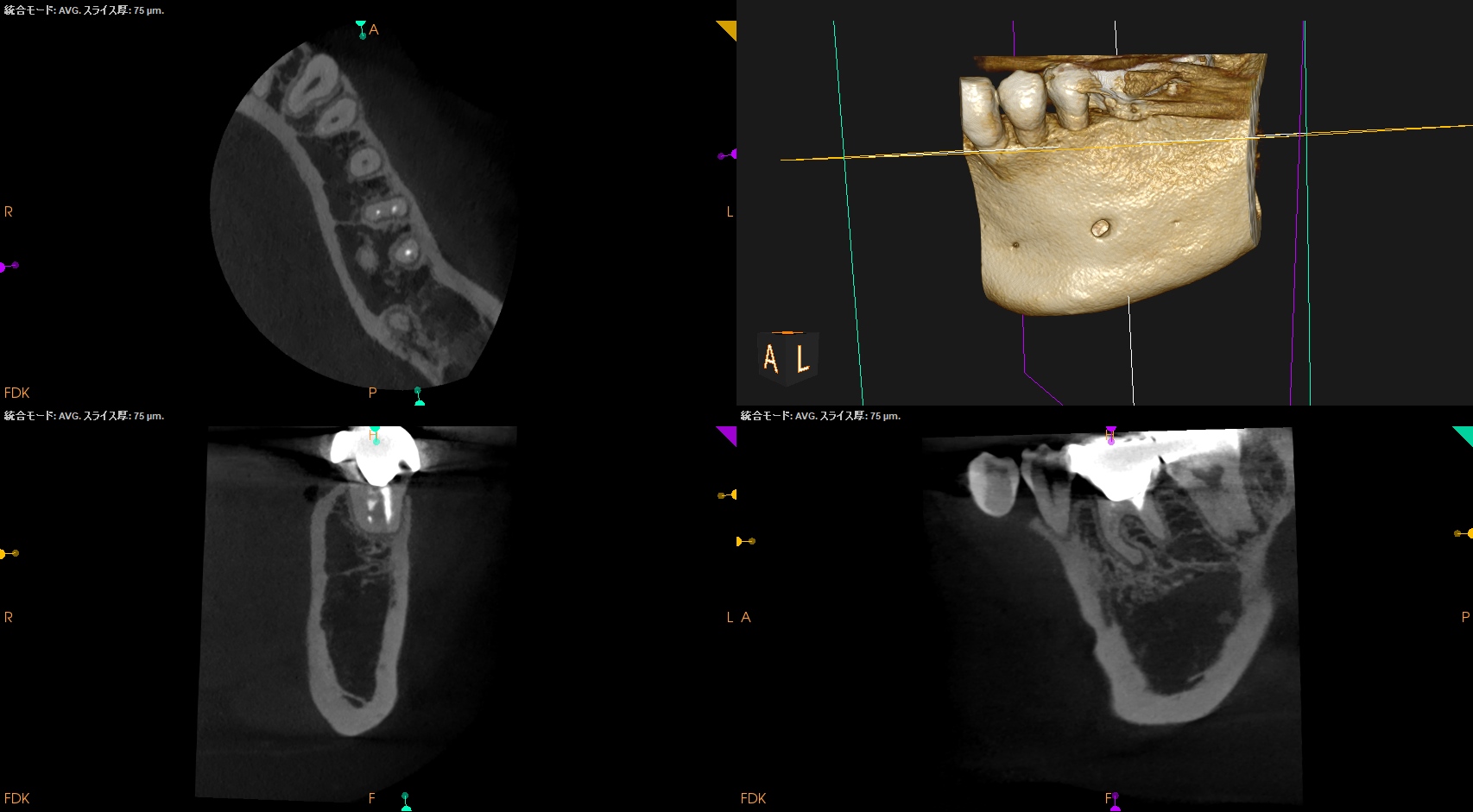

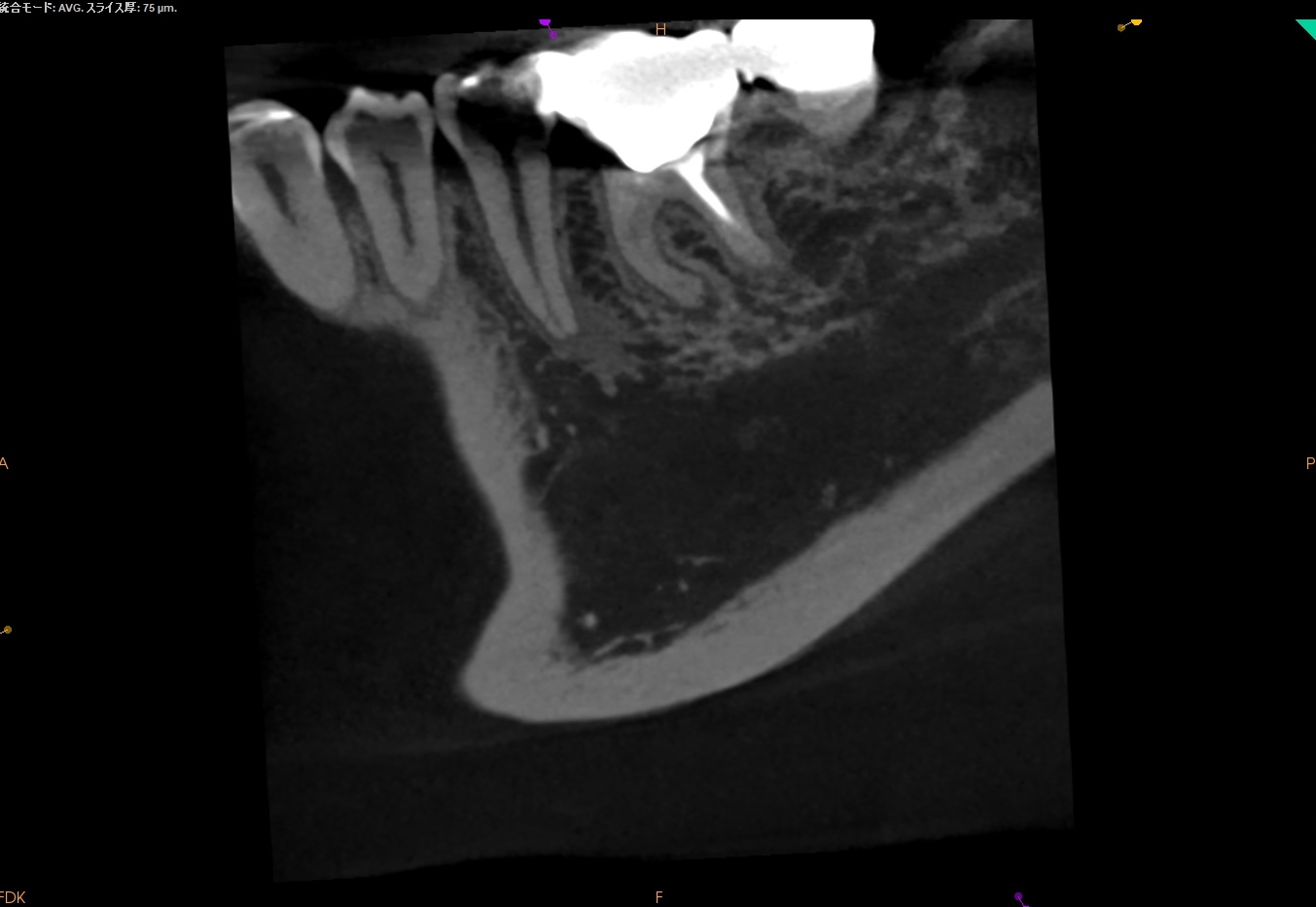

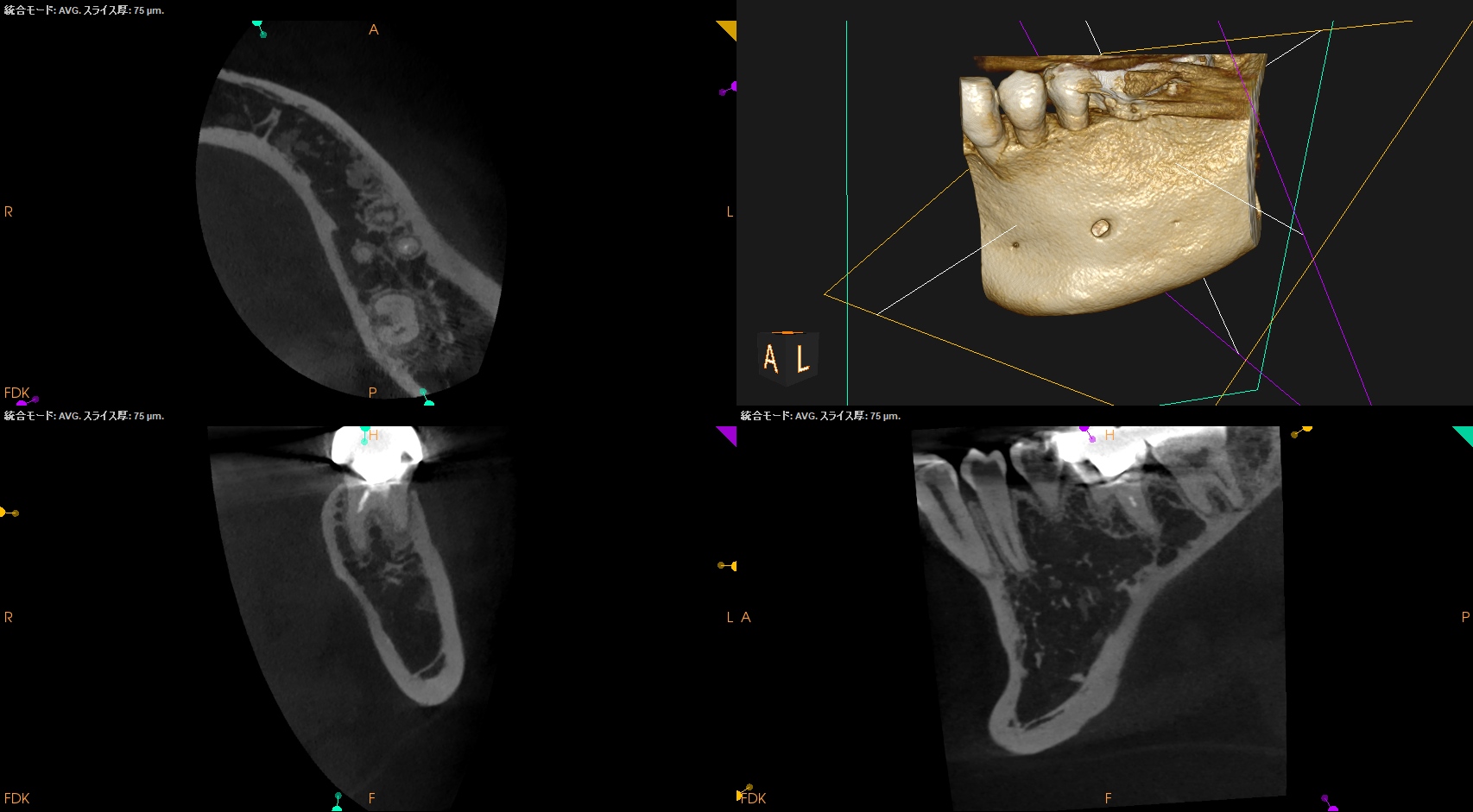

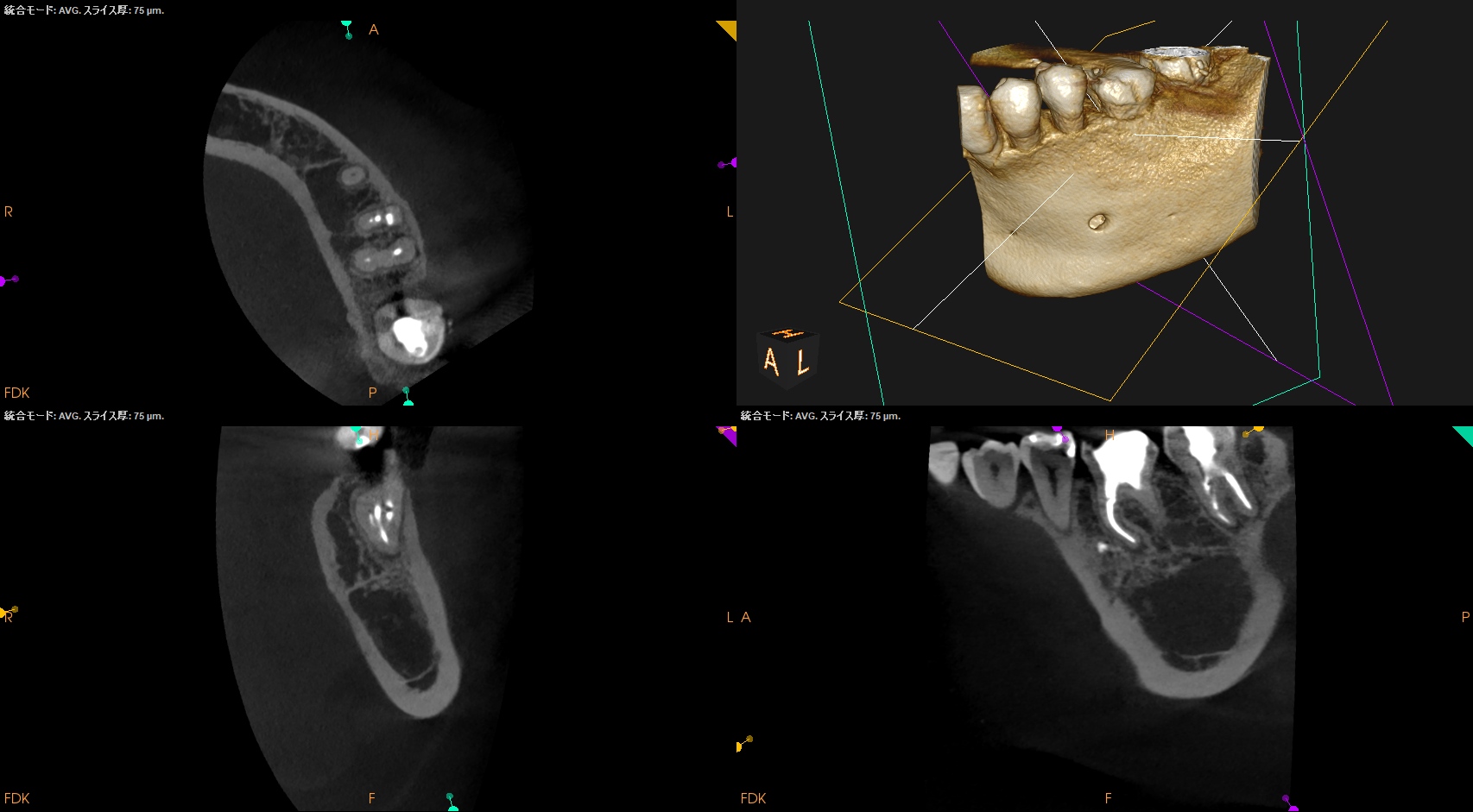

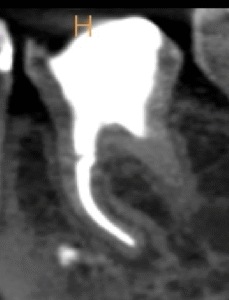

ではCBCTはどうだろうか?

#19 MB

#19 ML

MBとMLの間にはMMがあるようだ。

CBCTだとここまで術前にわかる。

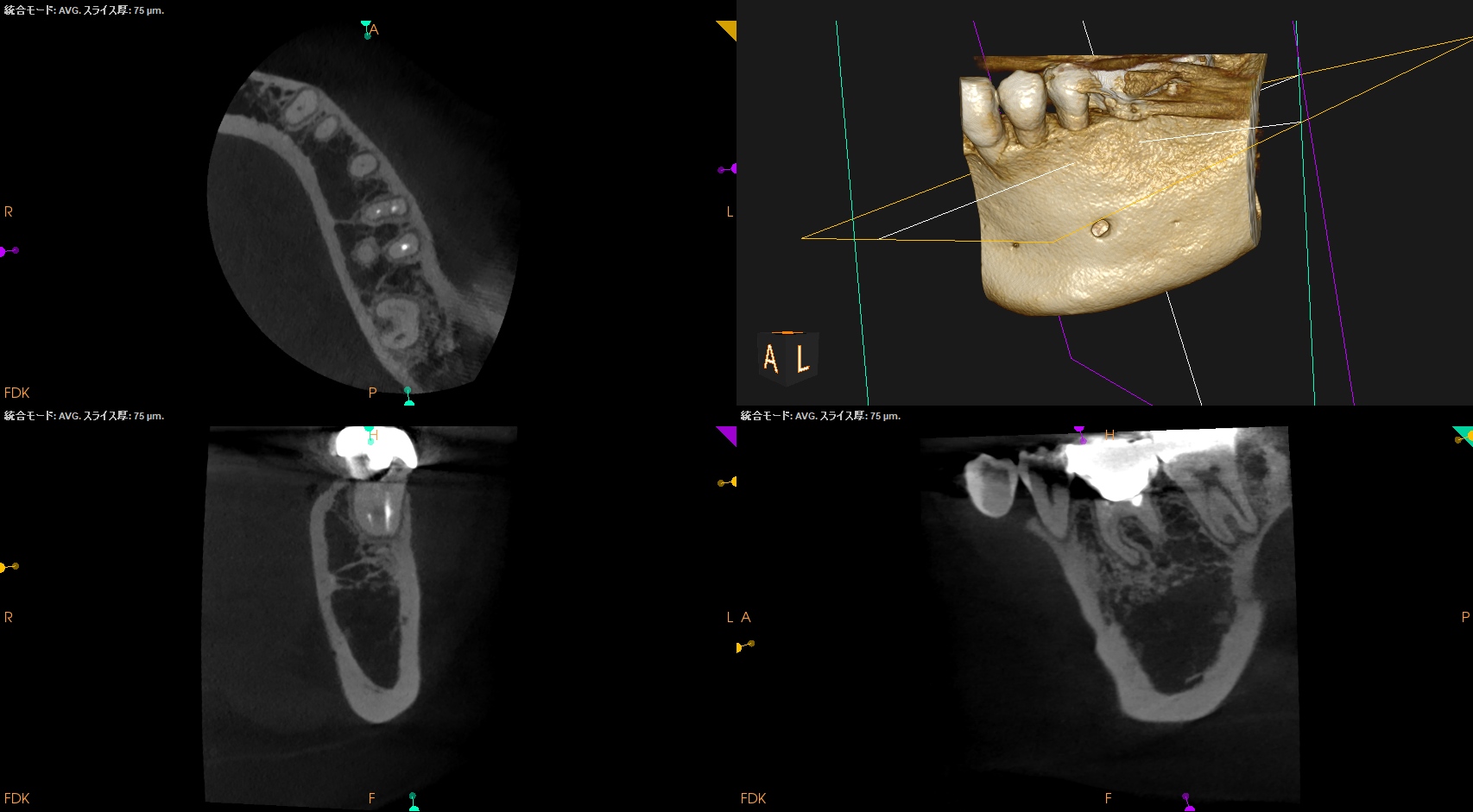

#19 MM

そしてApex付近に病変がある。

MMが未形成で根尖病変ができている。

ここは攻略が必要そうだ。

この探し方は後述する。

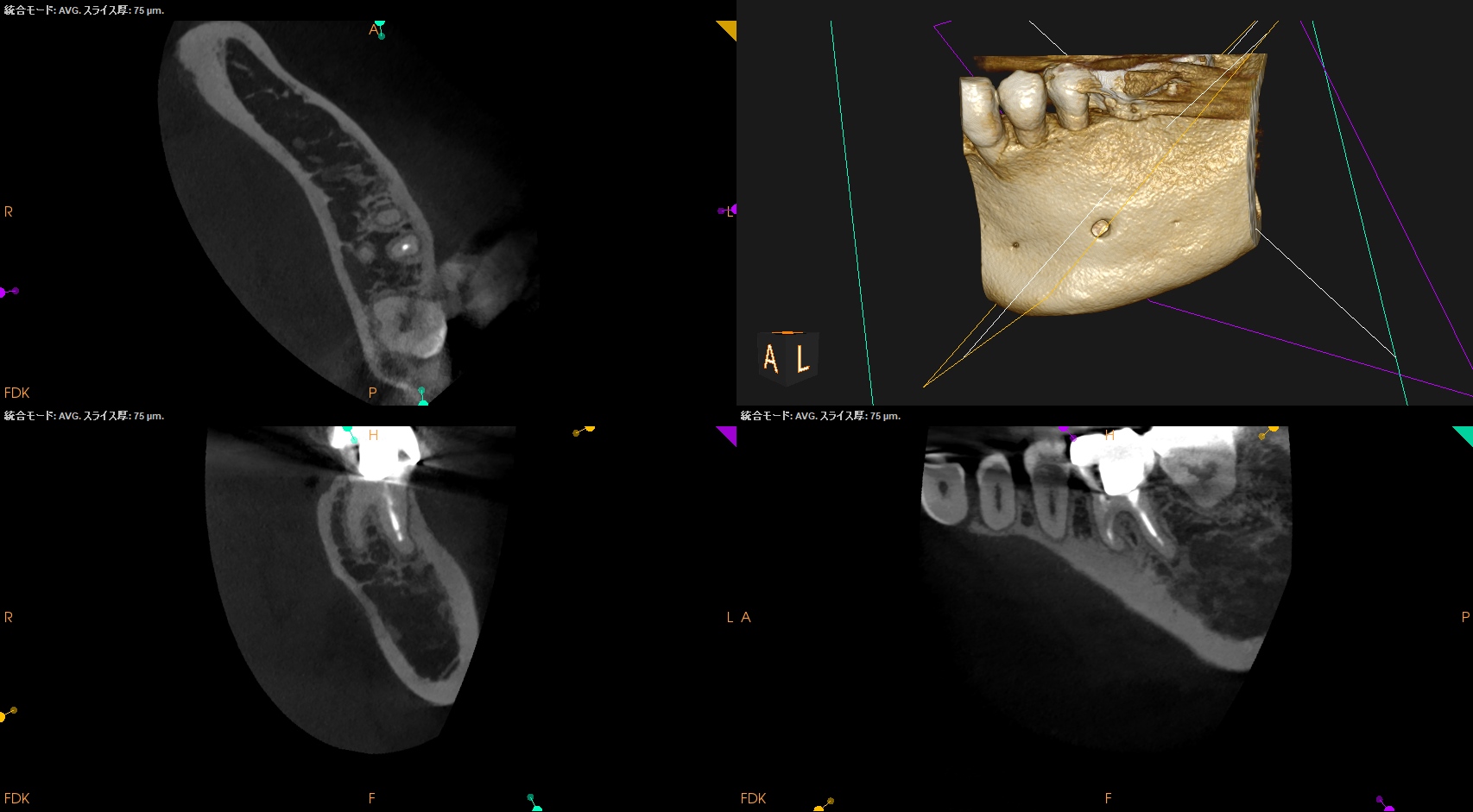

#19 D

#19 Radix

D,Radixには病変がない。

以上より、

MMのみ攻略すればいい

という話である。

が、MMをどうやって見つけていくのだろうか?

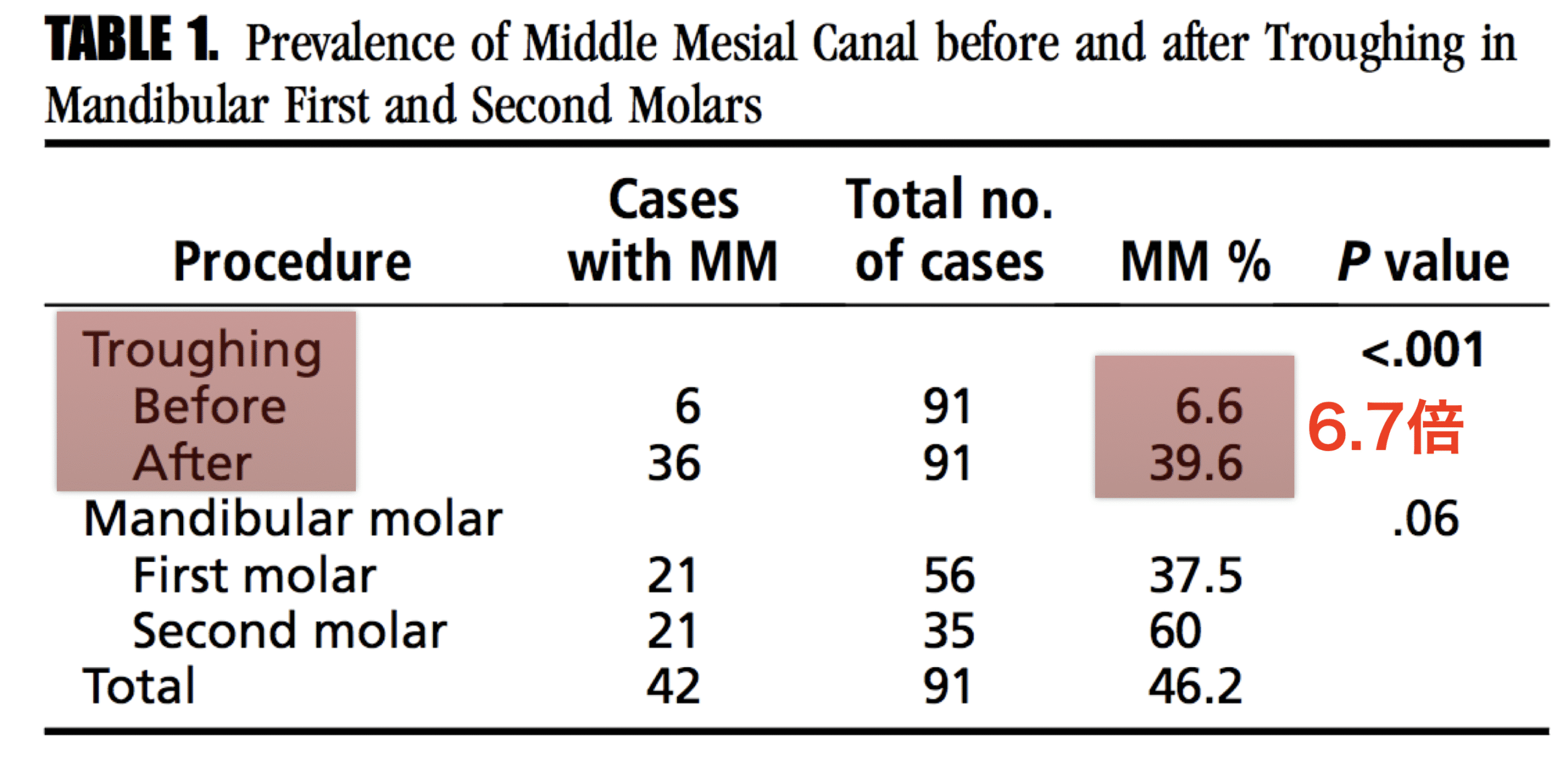

Azim 2015 Prevalence of middle mesial canals in mandibular molars after guided troughing under high magnification: an in vivo investigation.

によれば、

In vivo(clinical)で91本の下顎大臼歯を根管治療している。

この際に、マイクロスコープを通じてMBとMLの間を

Munce Discovery Bur

を使用して、

2mm程度そこを削合してMMを探索している。

すると、MMはそれをしない場合よりも約7倍の確率で発見できている。

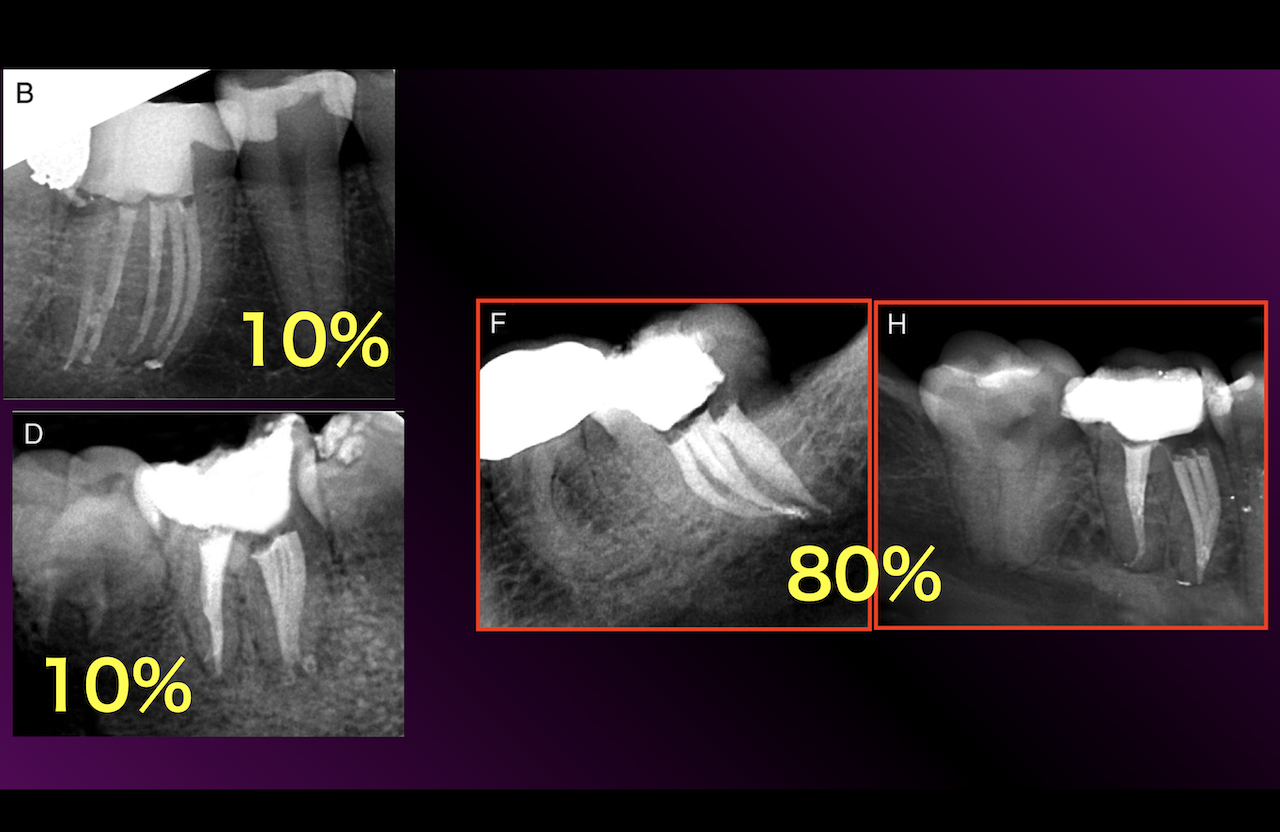

また、MM根管には以下のような特徴がある。

いわゆる

イカの足

みたいになることは

10%程度しかない

という臨床的事実だ。

あればそれは、Board Caseと言われる類の治療だろう。

また、MMはそのほとんどがApical Foramenまで根管が連なっている。

ここが80%が合流すると言われているMB2との大きな違いかもしれない。

言い換えれば、

MMを見つけてそこを根管形成・根管充填すればこの根尖病変はマネージメントできる可能性がある

ということがわかる。

つまりこの歯の治療は、

事実上のInitial RCTであるが、その際に周囲のGutta Percha Pointをマップにしてそれを探索するという必要があるのである。

この言葉の意味があなたにはわかるだろうか?

#19 歯内療法学的診断(2025.4.30)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Asymptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

というわけで、同日に治療へ移行した。

⭐︎この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

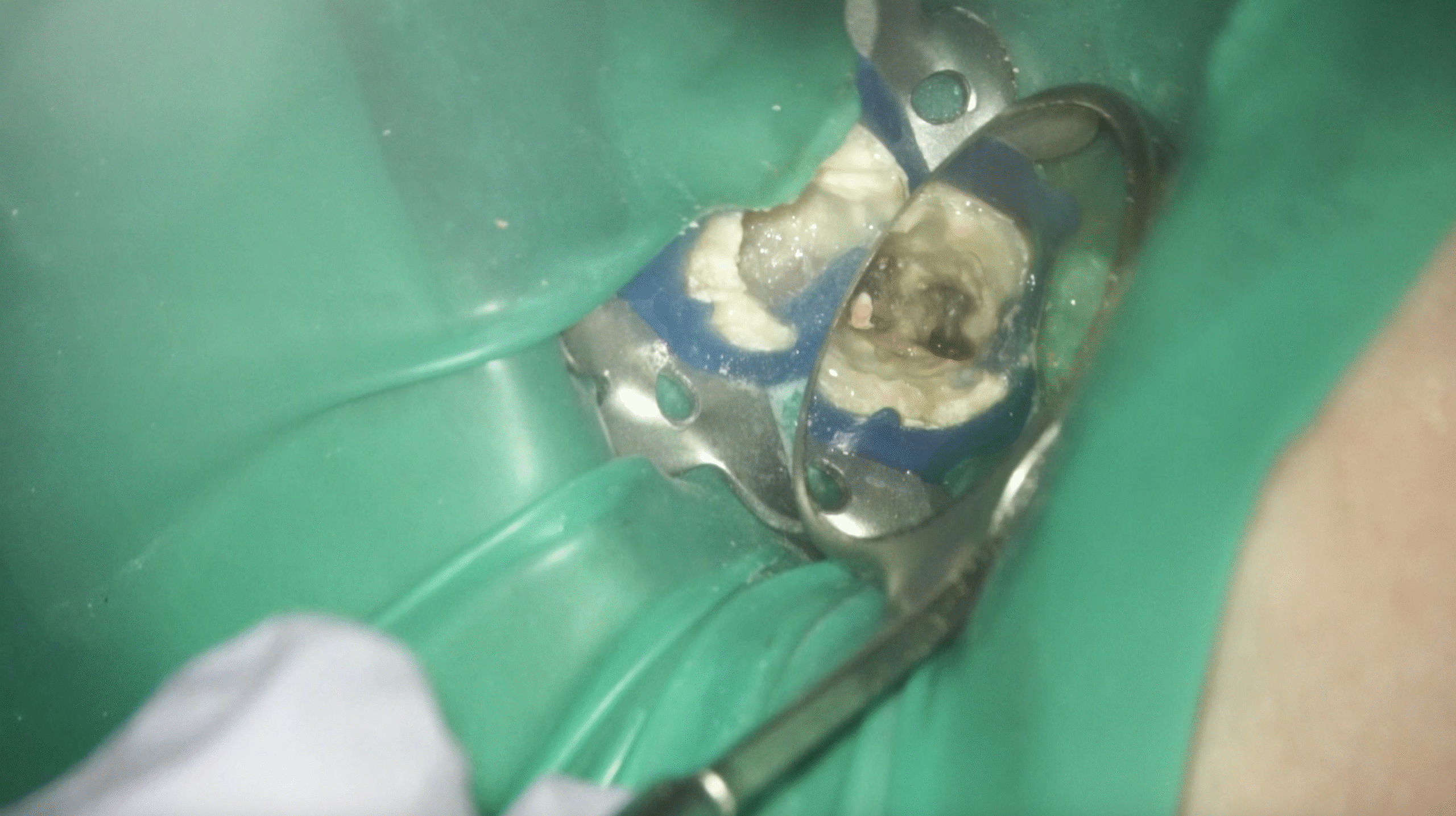

#19 Re-RCT(2025.4.30)

再根管形成の前にメタルポストを除去する必要がある。

この後、MMを探索する。その方法は前述の通りだ。

MMはML寄りにあることが多い。

思しき部位をDo Well Dentalの先の鋭く細い短針(先端#17)を挿入した。

SXを根管形成で破折させないための

スカウティング

である。

MMをProTaper Gold SXで形成した。

MMはC+ File #6で穿通した。

そして湾曲が比較的強いことから、

HyFlex EDM #20.05→#25.V→#40.04まで形成する!と, 穿通した瞬間に決定した。

この後、MLかMBも形成しようと試みるが、MBを穿孔させてしまう。

いわゆるストリッピングパーフォレーションだ。

予後に大きく影響するが、それはそれを放置した場合である。

即座に封鎖すれば問題はない。

どうやって?と言えば、

MMを根充時にBioceramic sealerで一緒に封鎖してしまえばいいのでそれほど問題もないだろう。

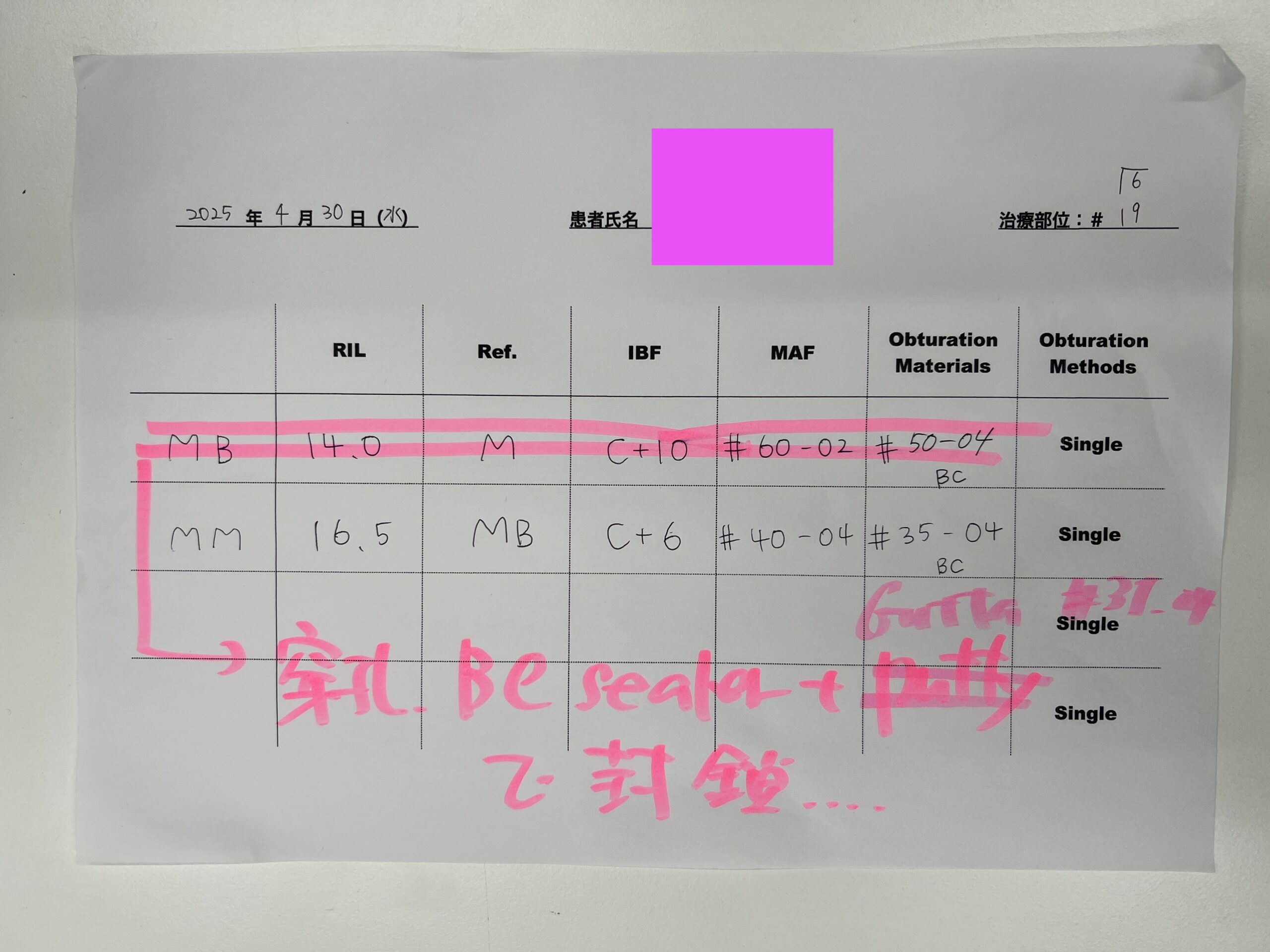

ということでこの治療の作業内容は以下になった。

根管充填した。

MB部はパテを使用せずにそのまま根管充填した。

根充時のシーラーが穿孔部を埋めてくれるであろうから問題ないと判断している。

術後にPA, CBCTを撮影した。

湾曲が強いことがわかるだろう。

そしてこのMMもML寄りにあることがわかる。

これで問題(術前の小さな根尖病変)が解決するかどうか?は1年後にわかる。

またその模様はお伝えしたい。