紹介患者さんの治療。

主訴は、

数週間前、治療した歯が痛くなりものが噛めなくなった。

である。

歯内療法学的検査(2025.5.9)

#2 Cold+1/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#3 Cold N/A, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

主訴は#3のようだ。

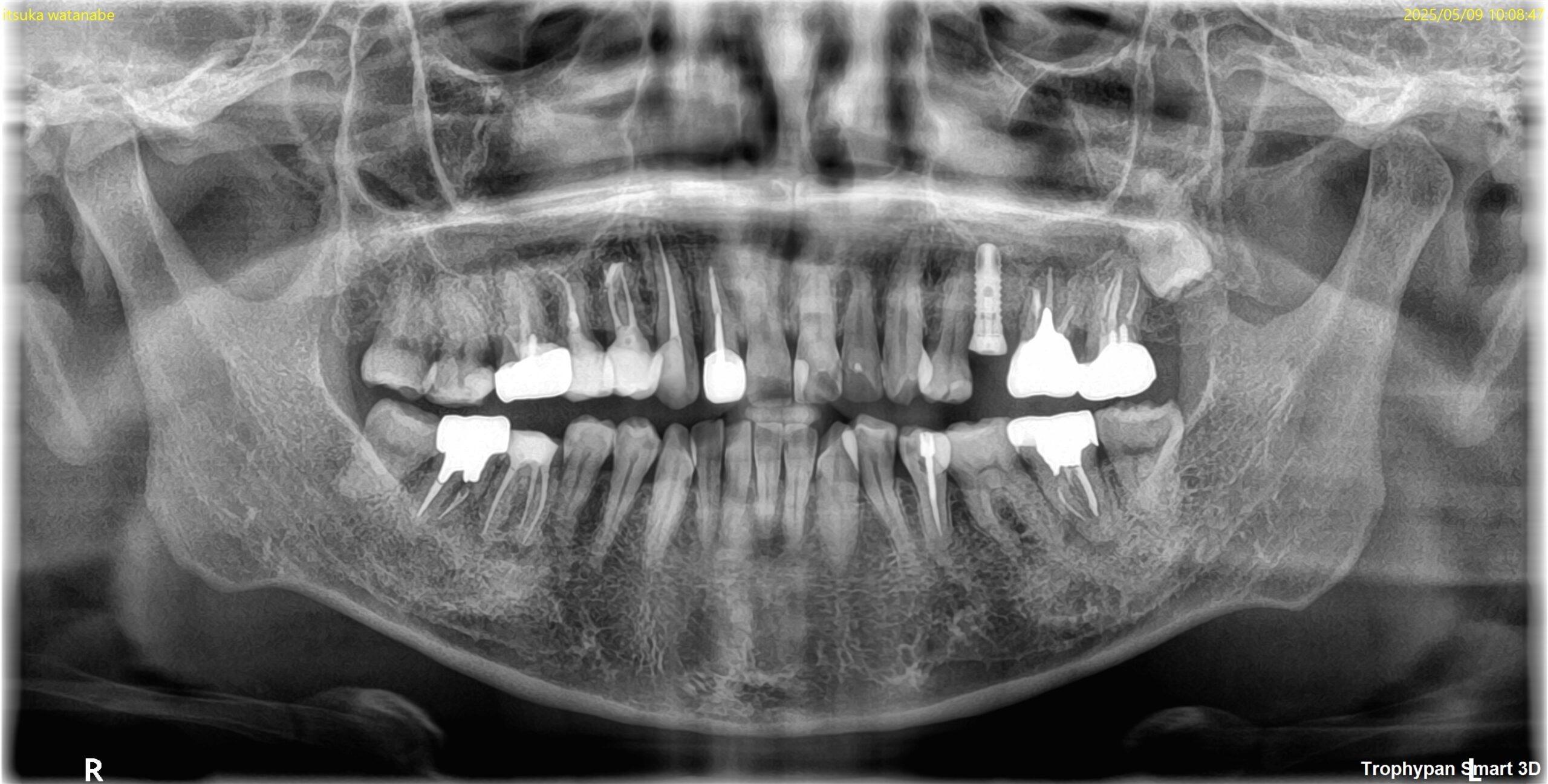

PA(2025.5.9)

Ortho Pantomo Graph(2025.5.9)

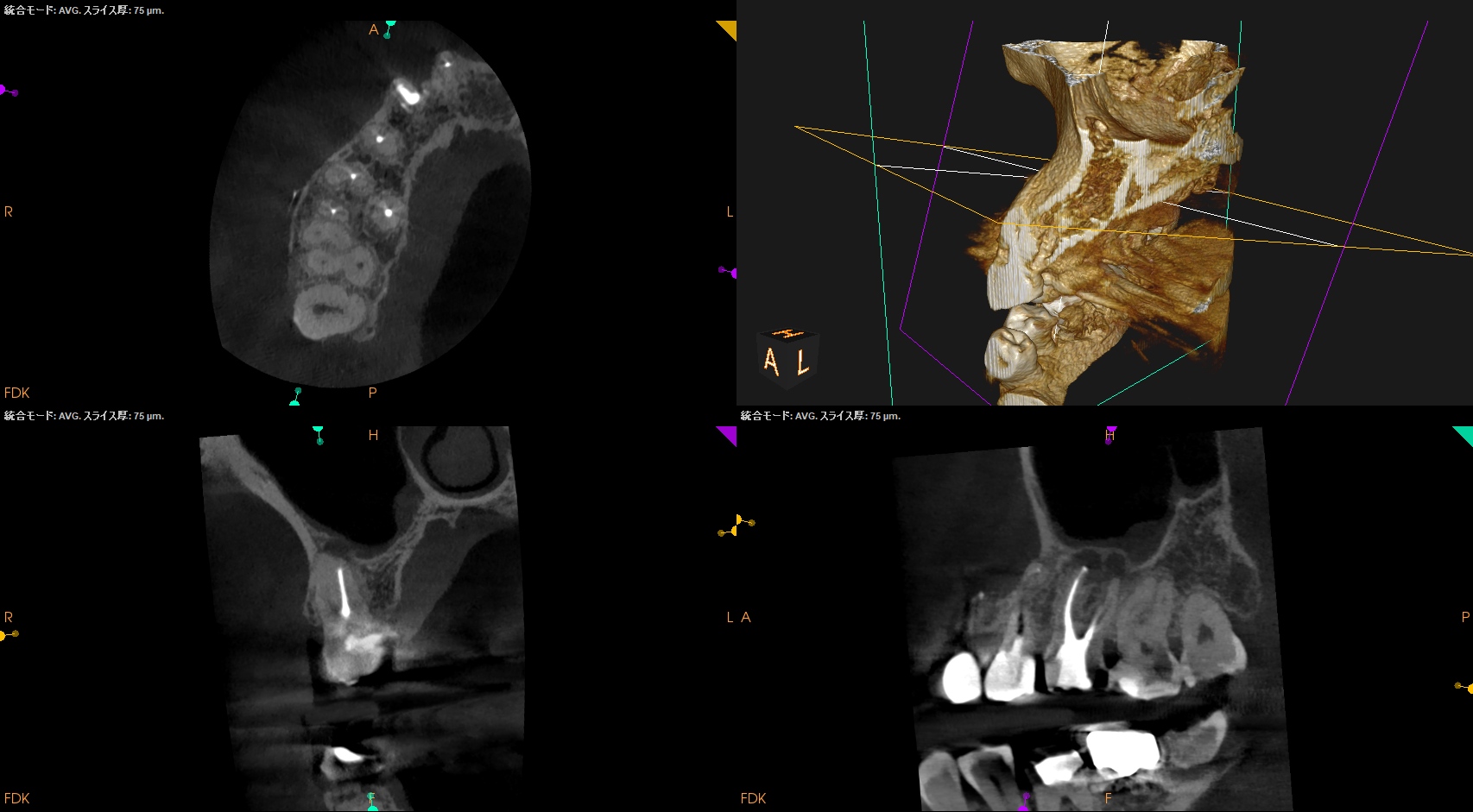

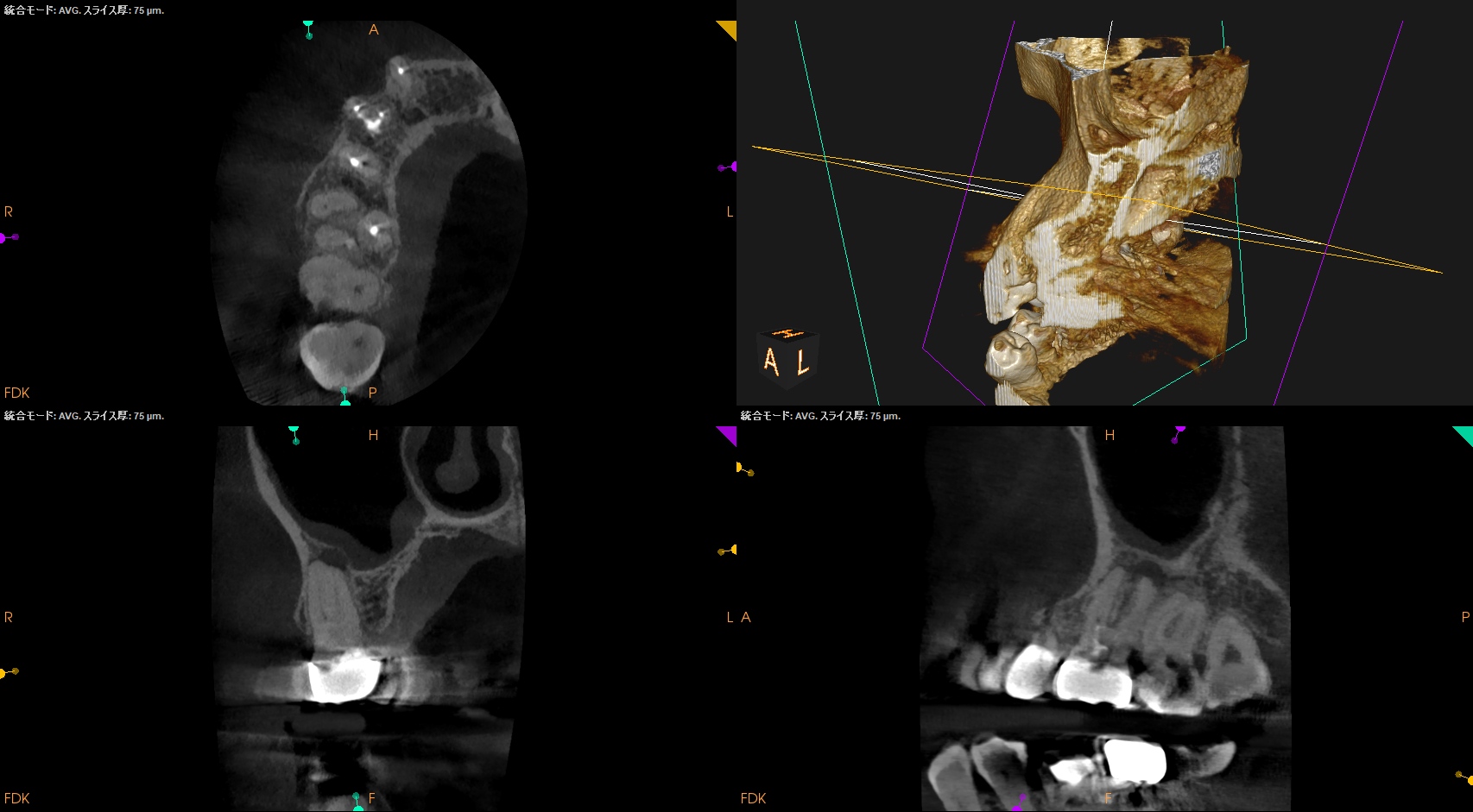

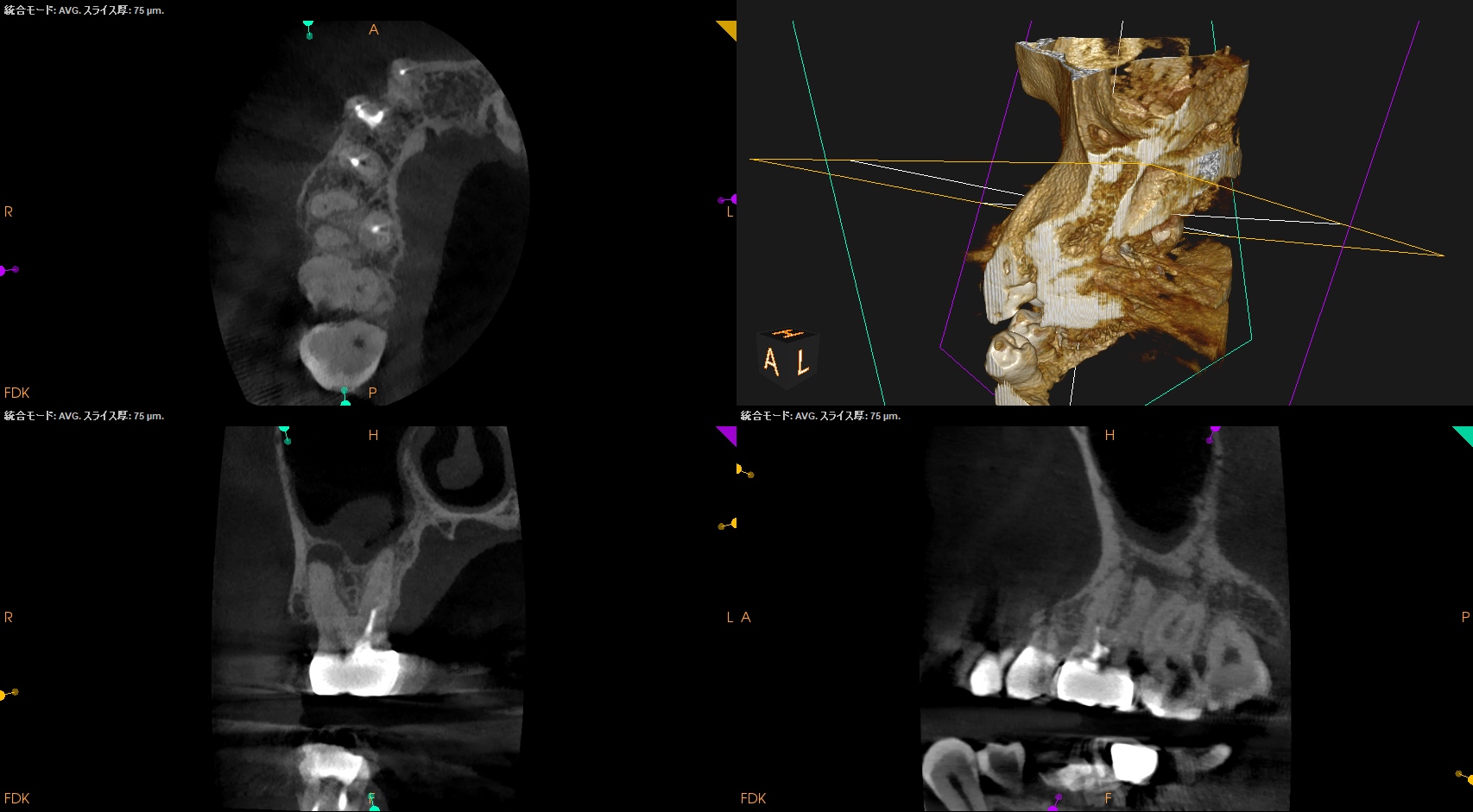

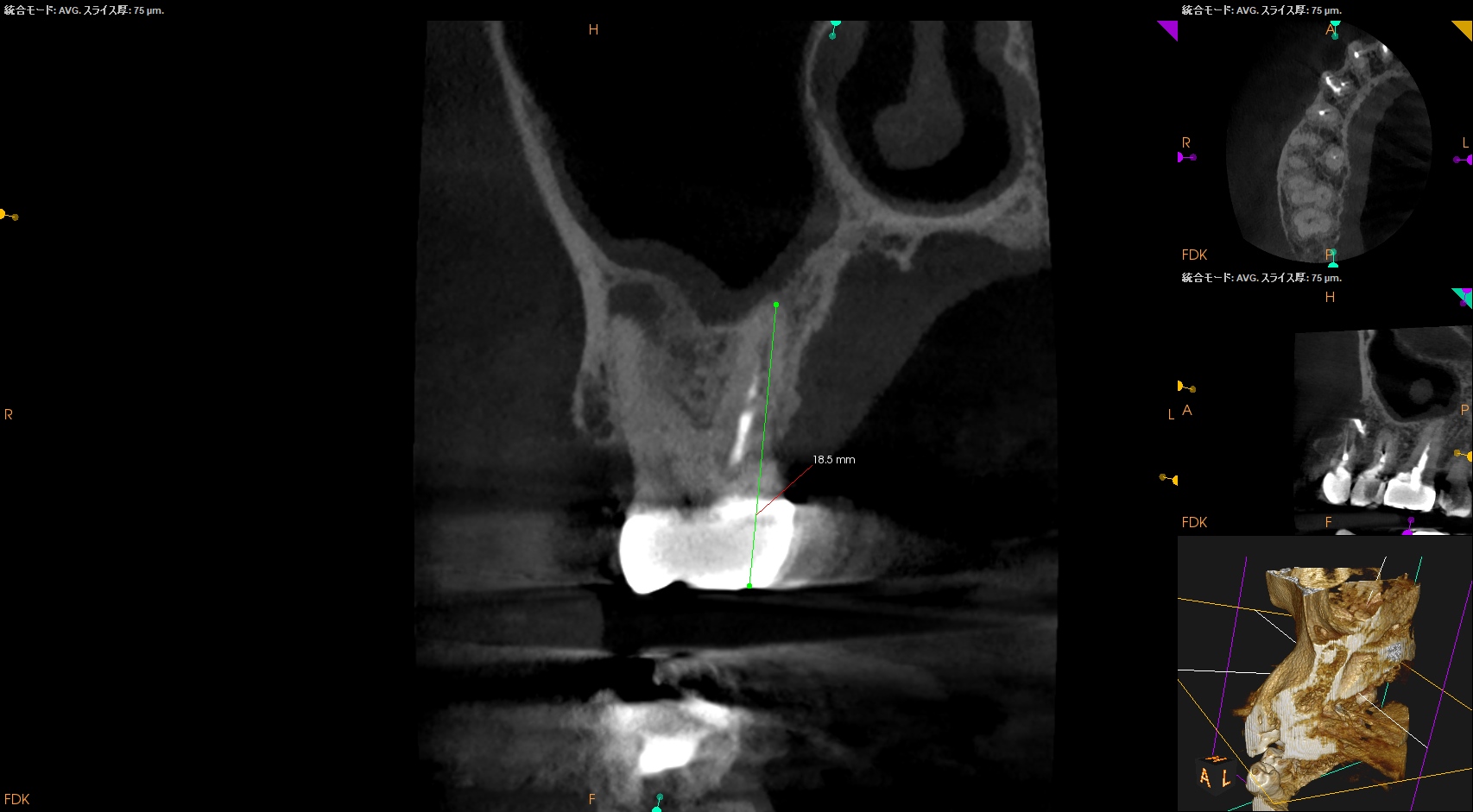

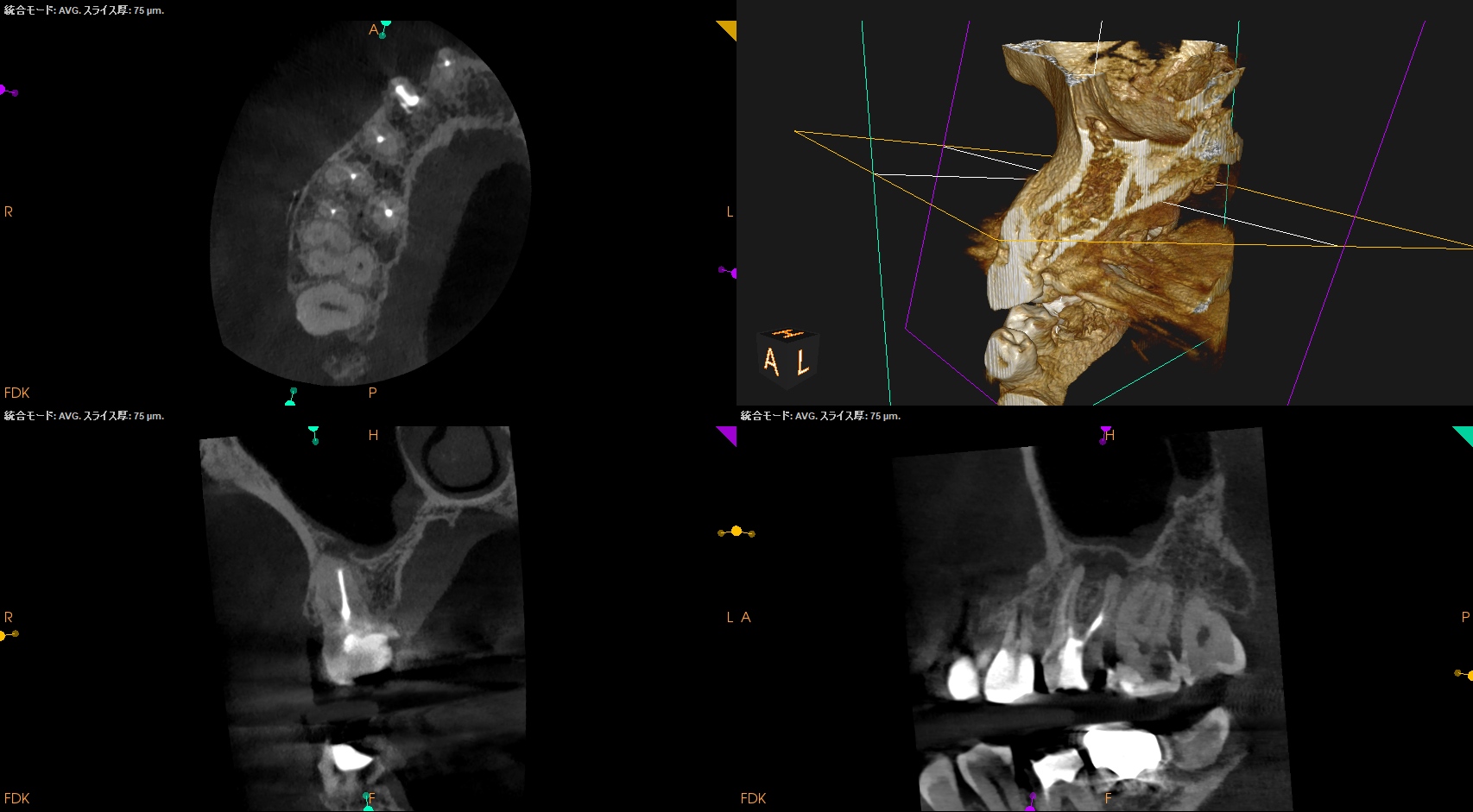

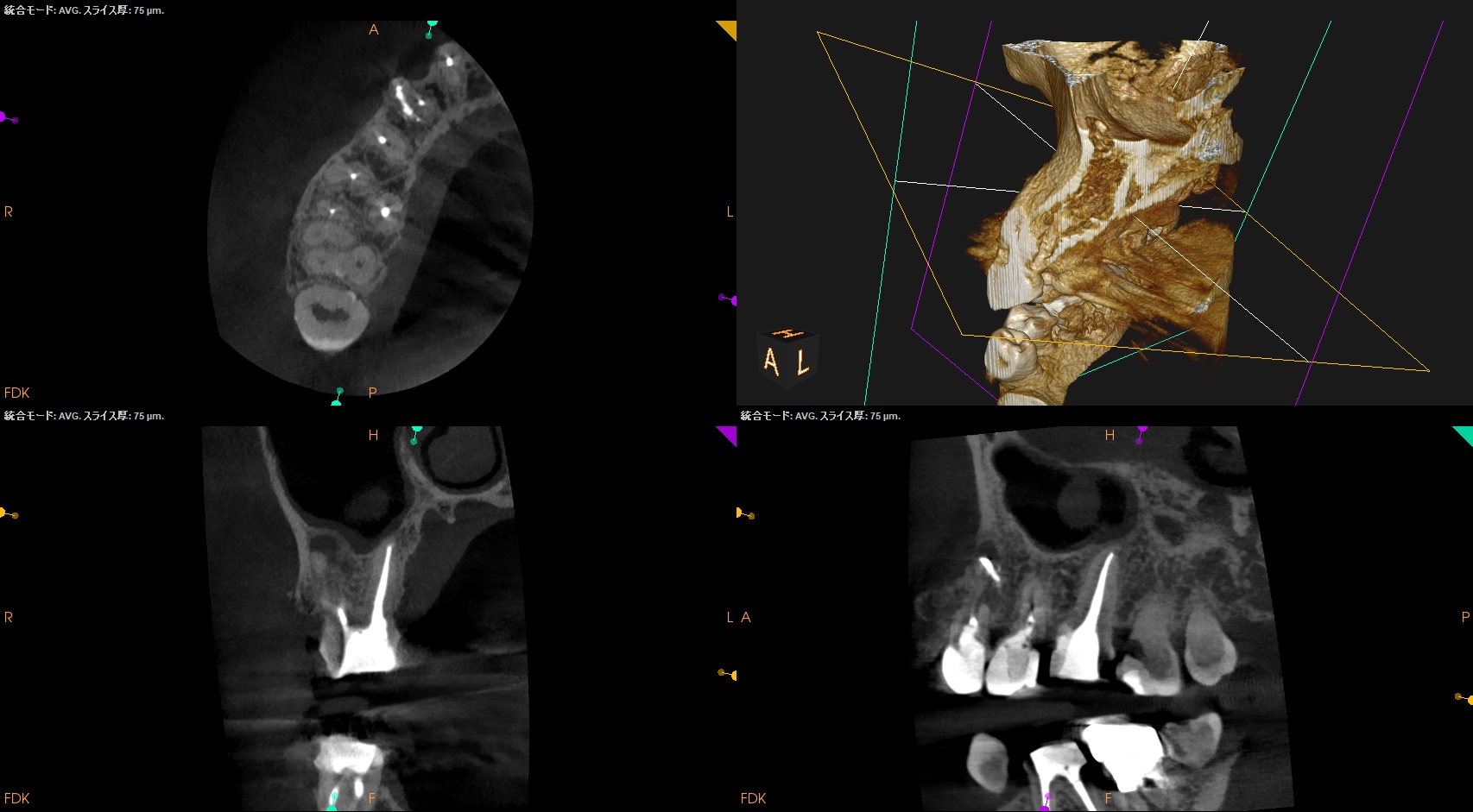

CBCT(2025.5.9)

#3 MB

#3 MB2

#3 DB

#3 P

MB2, DB, Pに病変があり、根管形成が十分になされていない。

ということは…

Previously initiated therapyのRCTということになる。

同日、治療へ移行した。

歯内療法学的診断(2025.5.9)

Pulp Dx: Previously initiated therapy

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#3 Re-RCT(2025.5.9)

まず、Screw pinを除去する。

その方法は、メタルポストコアと同等だ。

詳細は、

Basic Course 2025

で解説します。

スクリューピンを除去したら、レジンコアの除去だ。

レジンコア除去を嫌がる臨床家が多い。

曰く、

外しにくい

という。

それは、

前医が防湿をきちんとした環境(ラバーダム防湿下)でやっていれば

という条件がつく。

私が知るかぎり、そのような環境=ラバーダム防湿環境下 でレジンコアを築造する臨床家はほぼいない。

ということは、

レジンを薄く削合し鋭い短針で突けば、塊で除去できることが多い

のである。

下記動画を参考にされたい。

難しいことだろうか?

最後は根管バキュームで近心のレジンを押すとそれが塊で除去できた。

この後、歯牙を精査するが健全歯質がほとんどないのでレジンで隔壁形成(Temporary Core Build up)した。

ラバーダムしたいが無理であるので , Zooで簡易防湿して隔壁形成した。

これでようやく、再根管治療ができる。

このことからしても、初期治療より再治療の方が時間がかかる。

が、保険点数は再根管治療の方が低い。

これで大丈夫か?と思うが、もはやどうすることもできないだろう。

さておき、ラバーダム防湿し、P根、DB根、MB根と再根管形成した。

長さを測定してないじゃないか?というあなた。

長さは以下のように測定する。

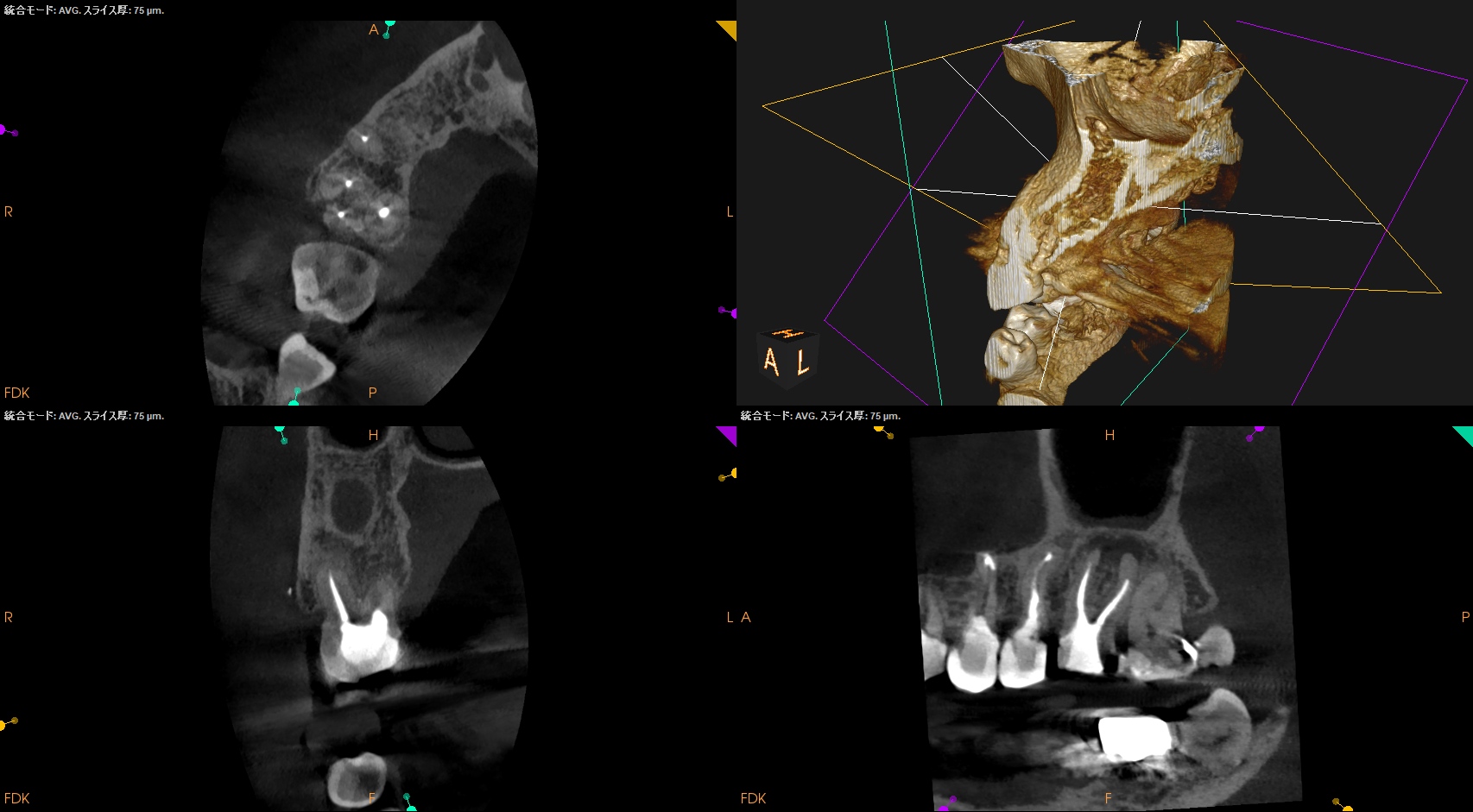

P

DB

MB

Reference PointからApexまでの長さを測定し、メジャリングデバイスを使用してクラウンの厚みを測定し、その引いた長さの-1mmを仮の作業長としてGutta Percha Point除去の長さに設定し、再根管形成をする。

残ったGutta Percha PointはC-solutionを浸してC+ Fileで穿通を試みる。

私が思うに、これが最速だ。

しかし、いずれにしても

CBCTがなければできない技だ。

それぞれの根管を#25.Vでまず再根管形成した。

この際のラバーストップとReference Pointの距離と(度合い)と術前の根尖病変の有無で、MAFが決まる。

根尖病変はPにはないので、MAFは#40.04とした。

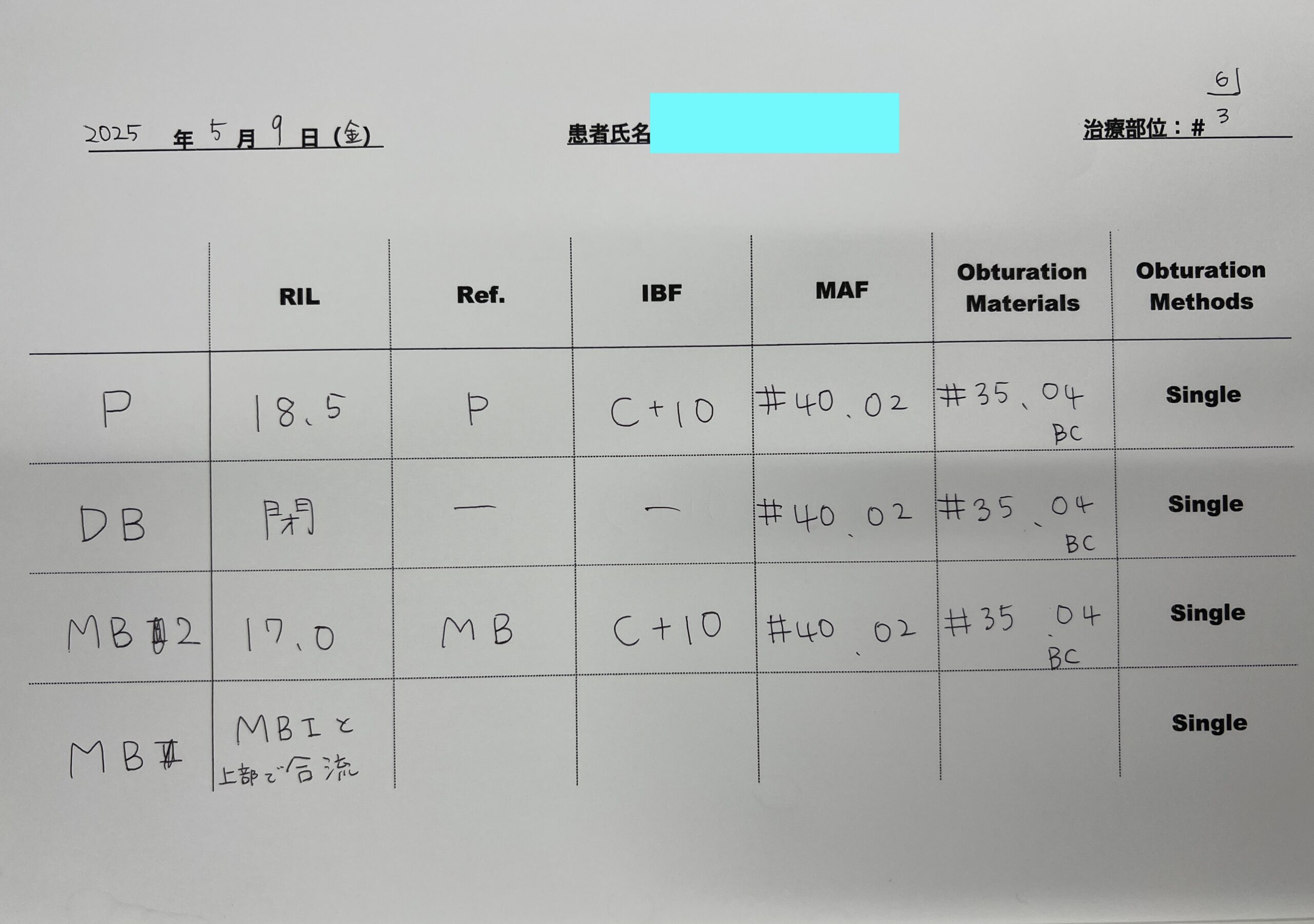

とすると、一覧表は以下のようになった。

#40.04

MAFまで再根管形成した。

最後に根管充填した。

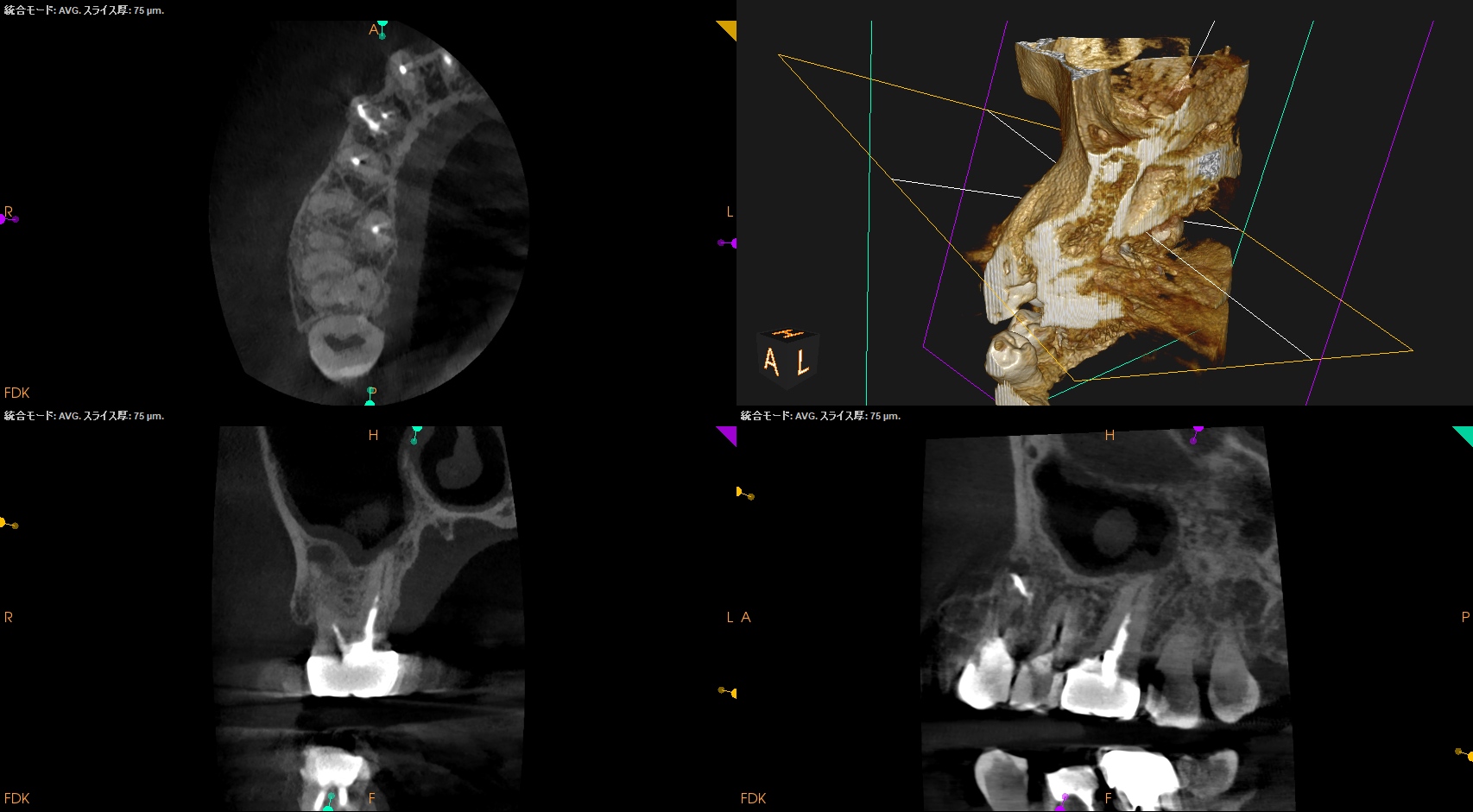

術後にPA, CBCTを撮影した。

MB1

MB2

MB1!と思い、再根管形成した根管はなんと…MB2だったのだ。

動画を見返すと以下である。

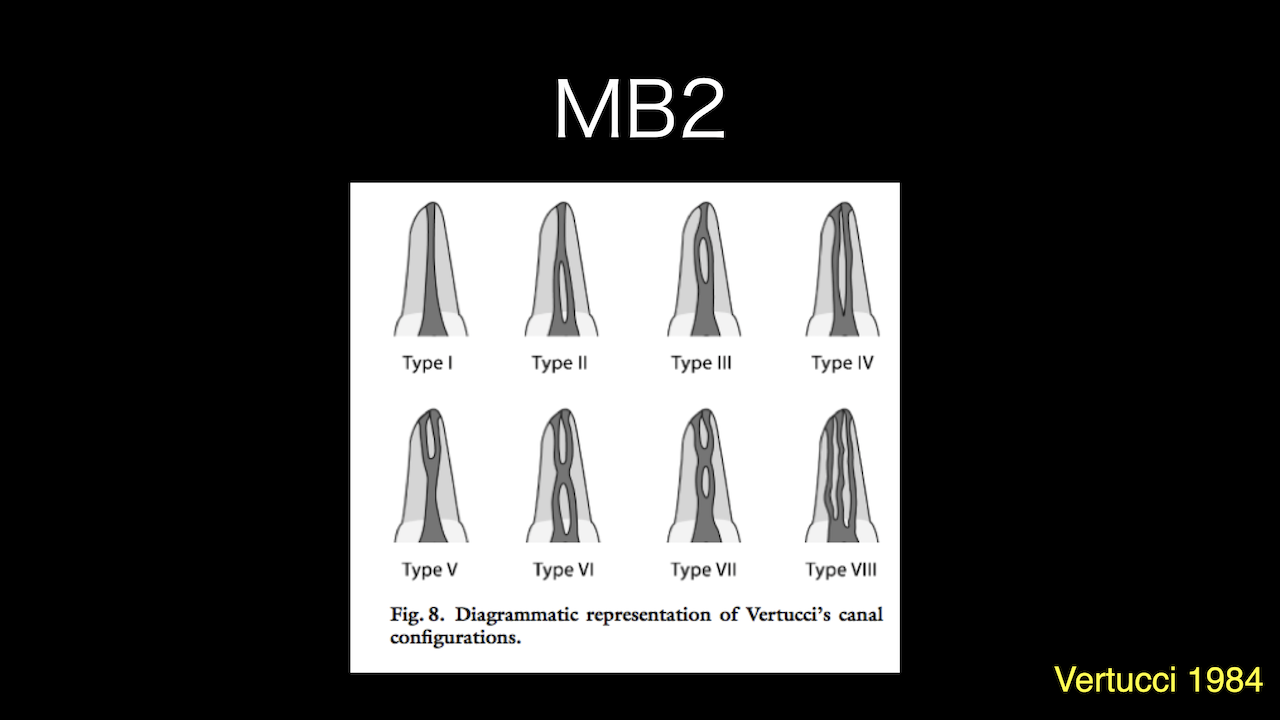

結果論だが、このMBは

Vertucci TypeⅣ

であったのだ。

が,MB2がApical Foramenまで形成できているし、Sealer Puffもある。

ということは、治癒する可能性はあるのである。

が、治癒しないかもしれない。

つまりここから何が言えるか?といえば、

1年時間をおいて治癒しなければ、Apicoectomyでなく、MB1のみを再根管形成すればいい

ということがわかる。

DB

P

ということで、次回は半年後である。

またこの治療の予後をお伝えしたい。