紹介患者さんの治療。

主訴は、

右下奥歯が沁みる。噛んだら痛い…

である。

患者さんは中学校1年生である。

小児の根管治療を紹介先から依頼された。

歯内療法学的検査(2025.7.24)

#30 Cold+1/12, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

患歯には冷水痛、打診痛、咬合痛がある。

PA(2025.7.24)

歯髄に近い修復がなされている。

こういう治療では歯髄が保護できない。

やるなら…

症状がなければ、虫歯をわざと残して歯髄保存、

症状があれば全部断髄一択だ。

過去の治療でもその治療の正当性を示している。

ここから何がわかるか?だが、

無症状であればう蝕を残す生活歯髄療法、

症状があれば断髄一択だ。

文献的には断髄の成功率は極めて高い。

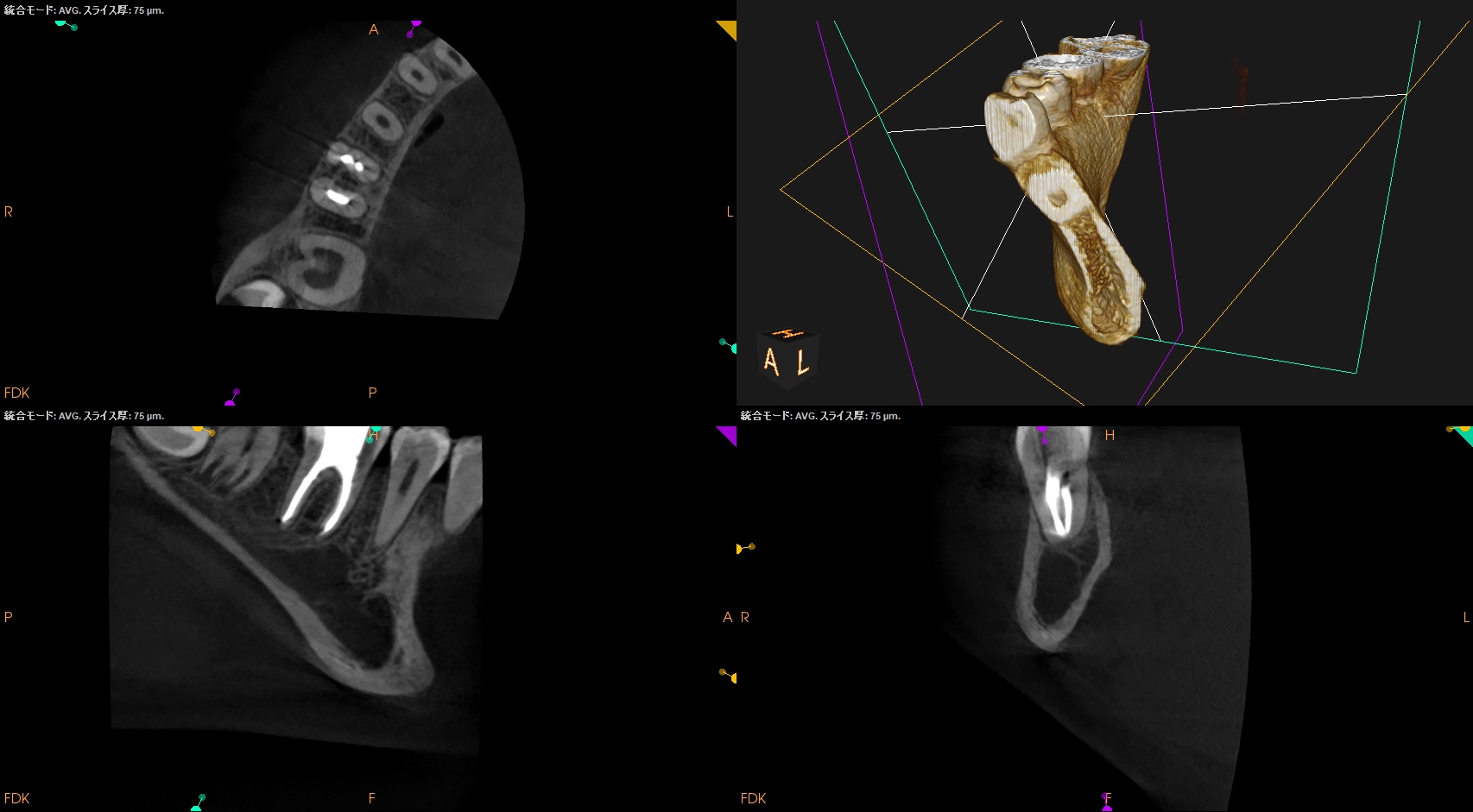

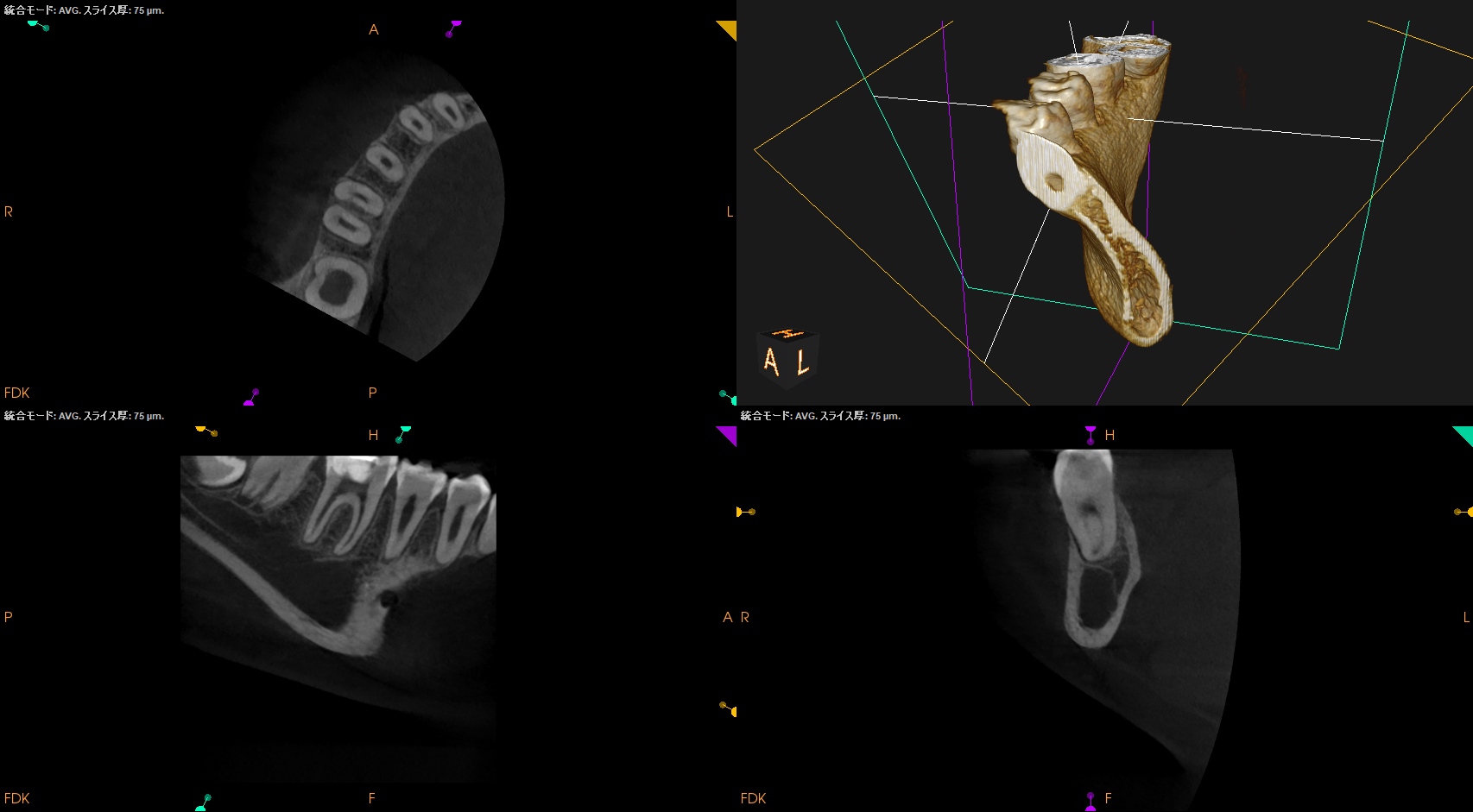

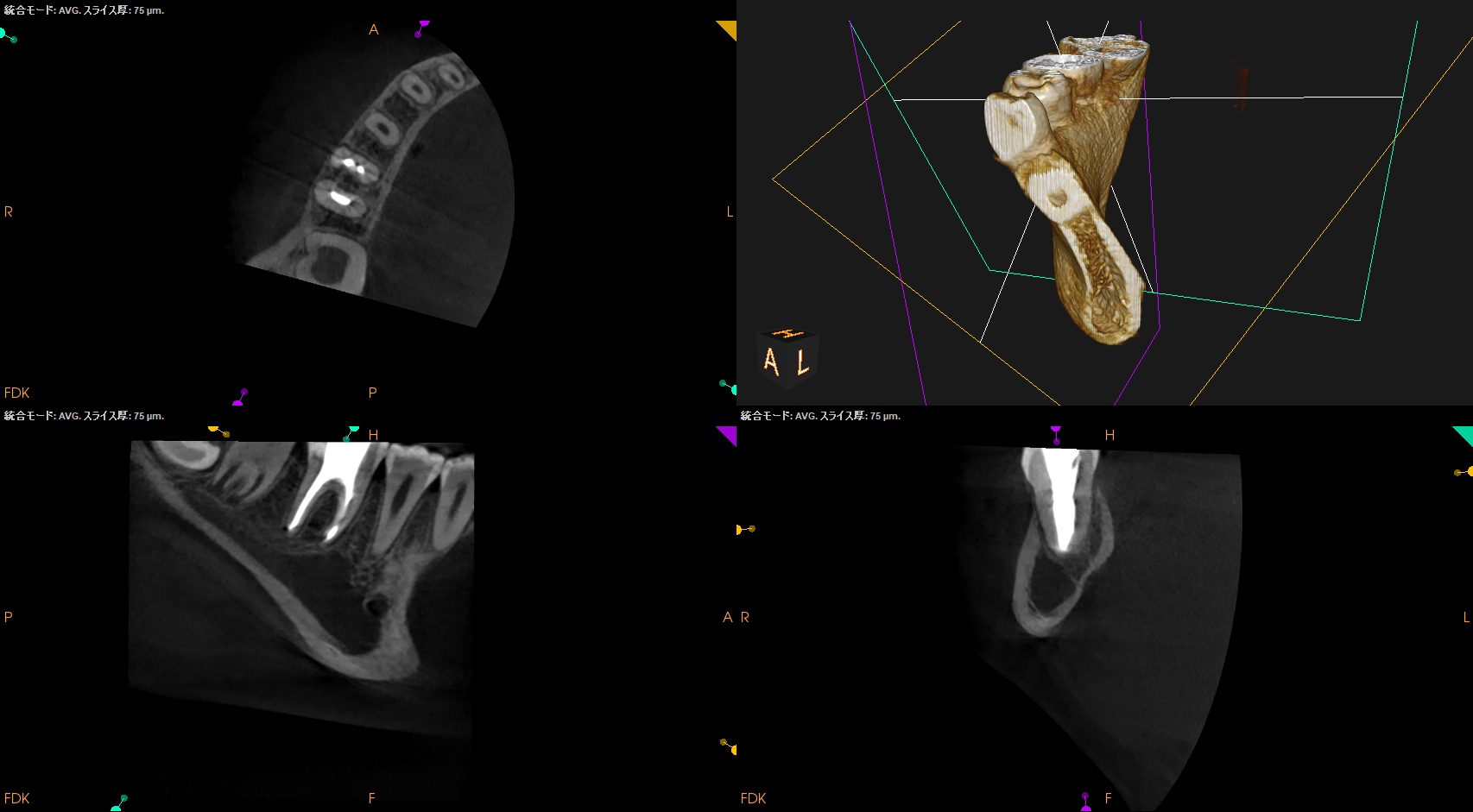

CBCT(2025.7.24)

M

MはMLよりMBの方がストレートだ。

メイン根管はMBとした。

D

Dはかなり根管が太い。

中学1年生だからだろう。

が、病変がないのでそれほど悩む必要性もない。

歯内療法学的診断(2025.7.24)

Pulp Dx: Previously initiated therapy

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: RCT

ということで、同日治療へ移行した。

⭐︎この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

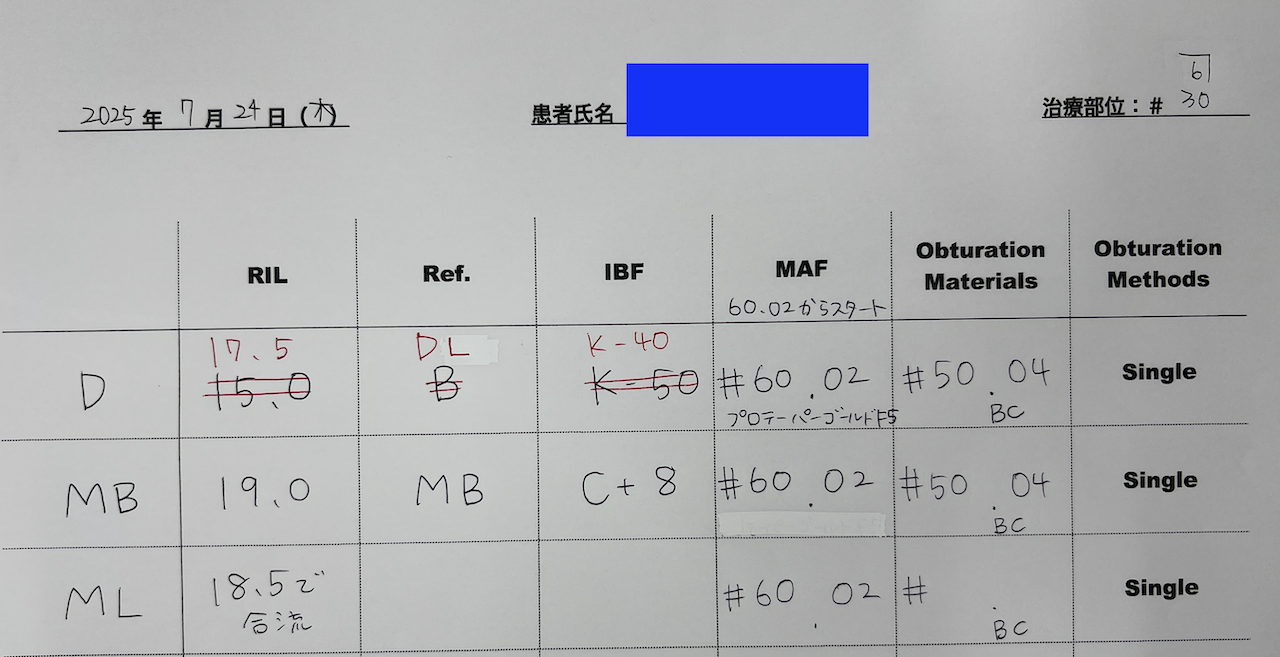

#30 RCT(2025.7.24)

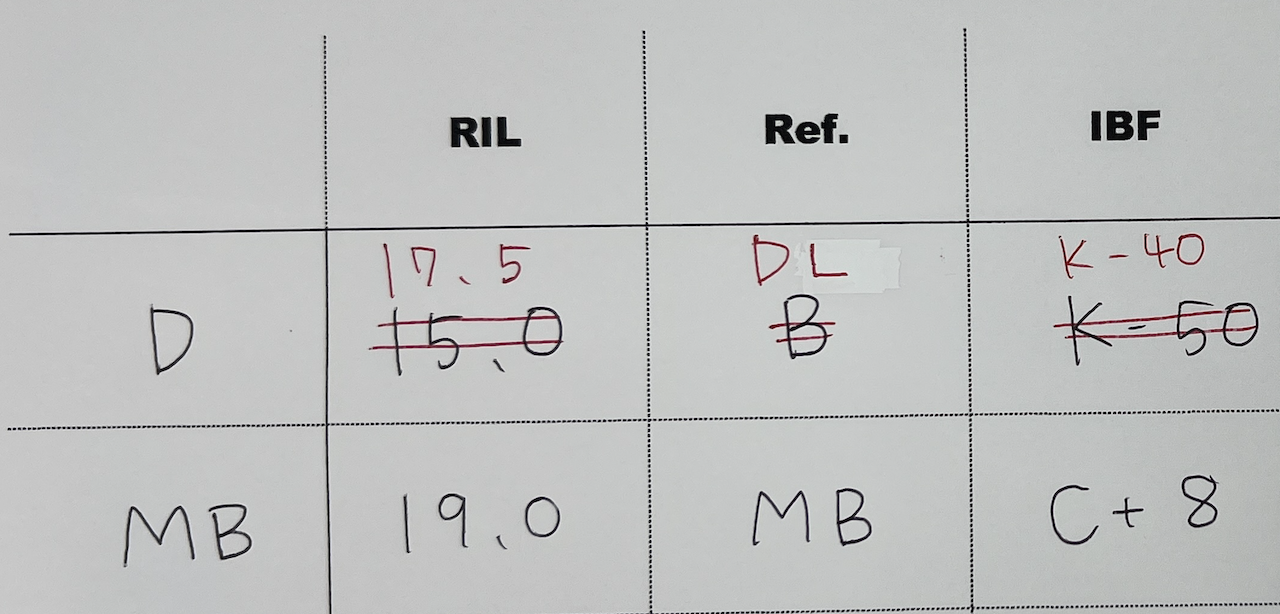

チャンバーオープンし、以下のように長さを計測した。

Dは#40のK Fileで穿通である。

ということは、

HyFlex EDMは事実上、#60.02しか使えないという話になる。

それで心許なければ、ProTaper Gold F5も使用すべきだろう。

MLはMBに合流するのでこの時点では長さを計測していない。

この情報からD, MBをまずは根管形成した。

さて。

上記の動画であなたは気が付いただろうか?

根管治療を患者さんに楽に行わせるには、

①治療中に痛みが出ないような麻酔を行うこと(これには知識と特別な道具が必要)

②作業と作業の間は閉口してもらうこと

が重要であると。

猿ぐつわ(開口器)を患者の口腔内に入れると、治療後に患者は顎を押さえて、治療したあなたにいいイメージを抱かない?だろう。

それが記憶に残るからだ。

なのでうちの歯科医院では上記対応をとっている。

これは臨床のコツなのかもしれない。

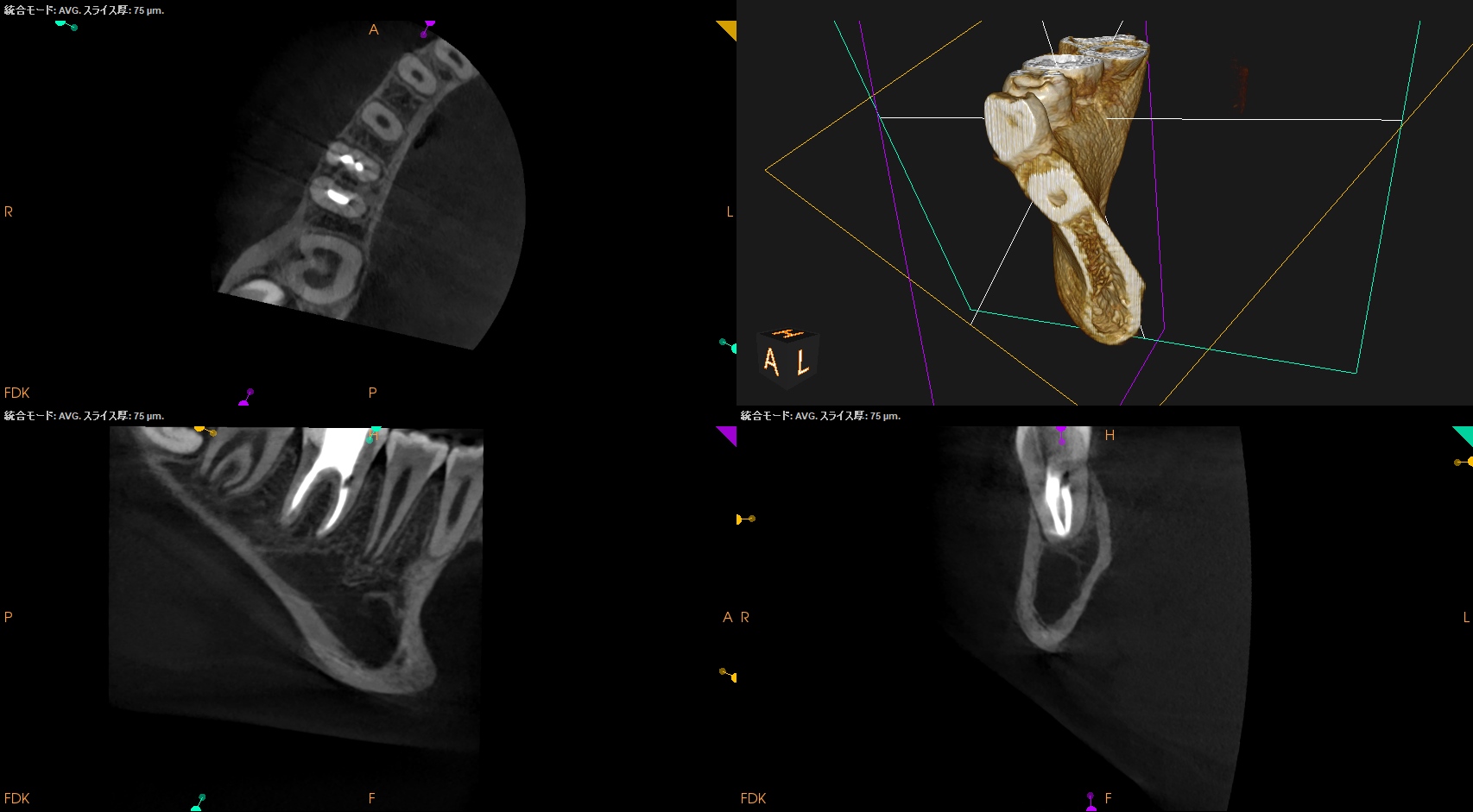

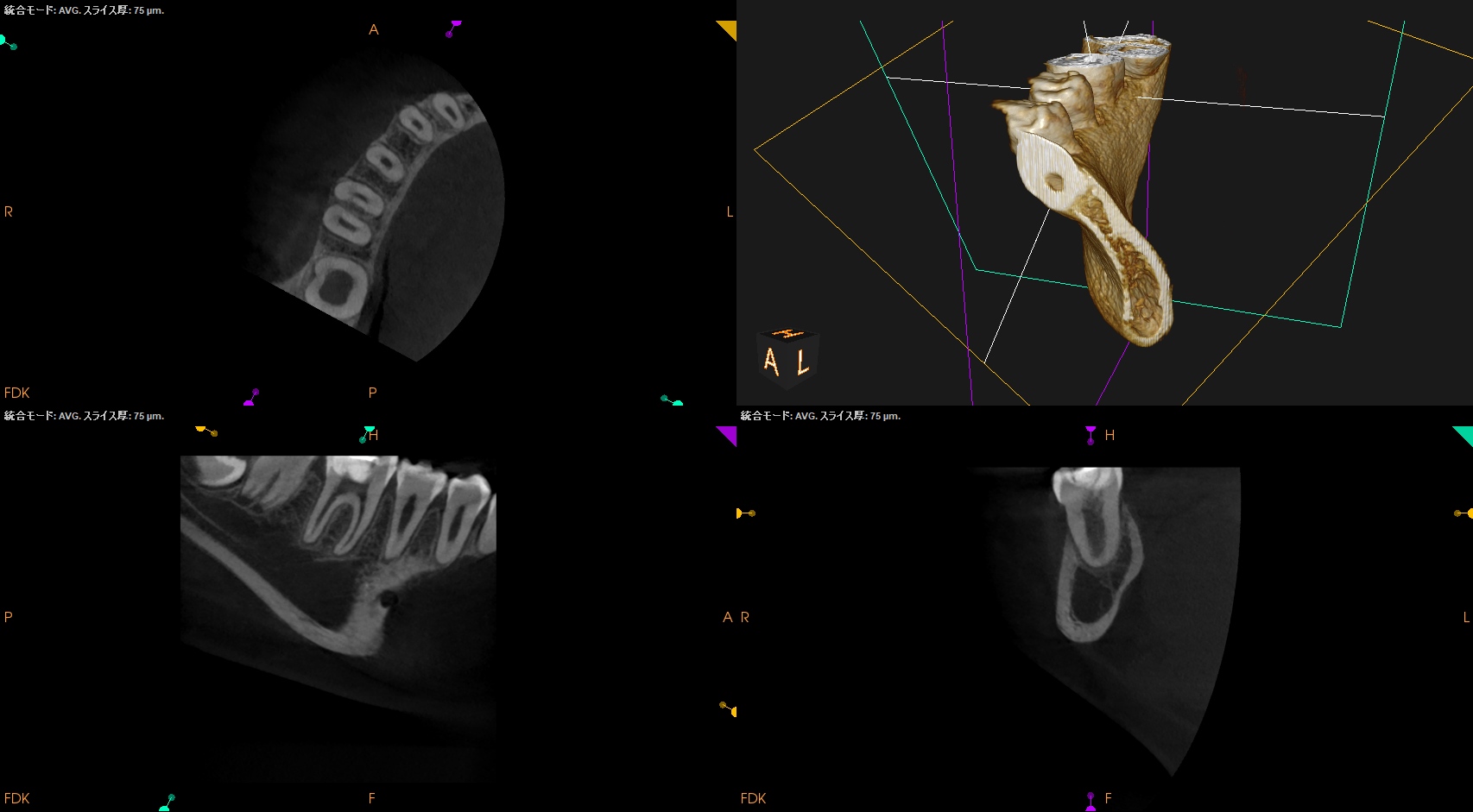

ここまでくればゴールは近い。

最後にMLのMBの合流部分をCheckした。

合流部分はどこだろうか?

目が見えれば…

それが18.0~18.5mmの部分であることは一目瞭然だろう。

ということは、作業長は以下のように完成する。

私は傷跡の先まで根管形成しているようにしている。

その方が誤差がある形成、誤差があるGutta Percha Point同士が接合しやすい気がするからだ。

あくまでこれは個人的な意見であることに注意してもらいたいが。

形成後に根管充填し、術後にPA, CBCTを撮影した。

MB

ML

D

問題はないだろう。

次回は1年後である。

またその模様をお伝えしたい。