紹介患者さんの治療。

主訴は、

近くの歯科医院に行ってレントゲン、CTを撮ったら左上骨が溶けてばい菌が入っていていずれは抜けると言われインプラントを勧められたが、残せることができるのであれば歯を残したいので紹介してもらい来院した

である。

初診時検査(2025.9.5)

#13 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#14 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL), Sinus tract(+)

患歯はSinus tract, 圧痛のある#14だろう。

PA(2025.9.5)

MB,DB,Pともに根管形成した形跡がない。

そして上部構造には豪華なクラウン。

何かがおかしいと思うのは私だけだろうか?

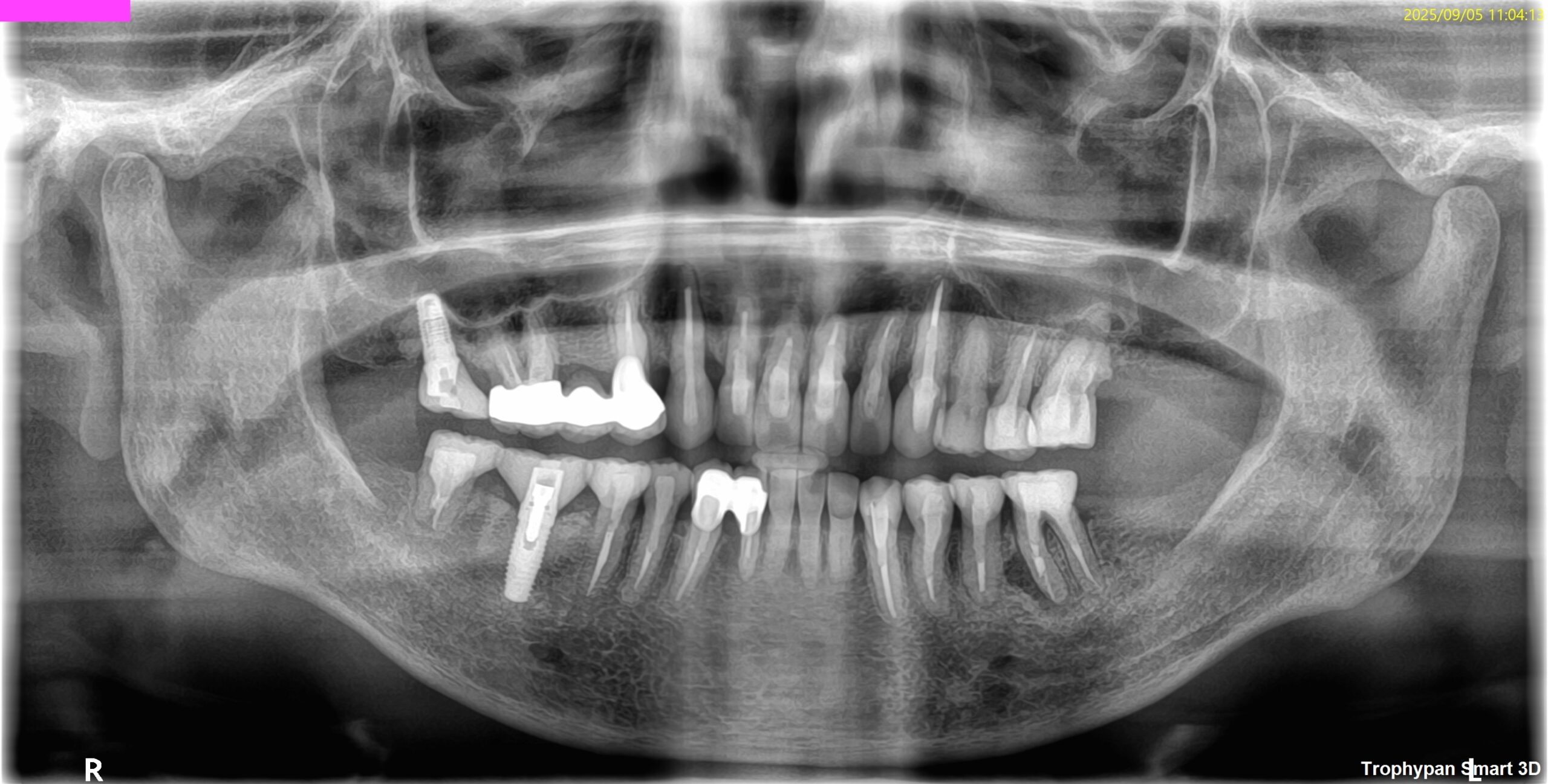

OPG(2025.9.5)

東京の南青山で約500万かけて全顎補綴治療したそうだ。

が、だ。

中身は出鱈目だ。

これが…

日本で歯科医療に尊敬を持たれない最大の問題だろう。

長く持ちますよ!という言葉は空虚だ。

オールセラミッククラウンの中身は得てして適当な歯内療法であることが多い。

Sinus tractもあることからApicoectomyは決定的だ。

問題はどこを切るか?である。

Pも切断対象であろうか?

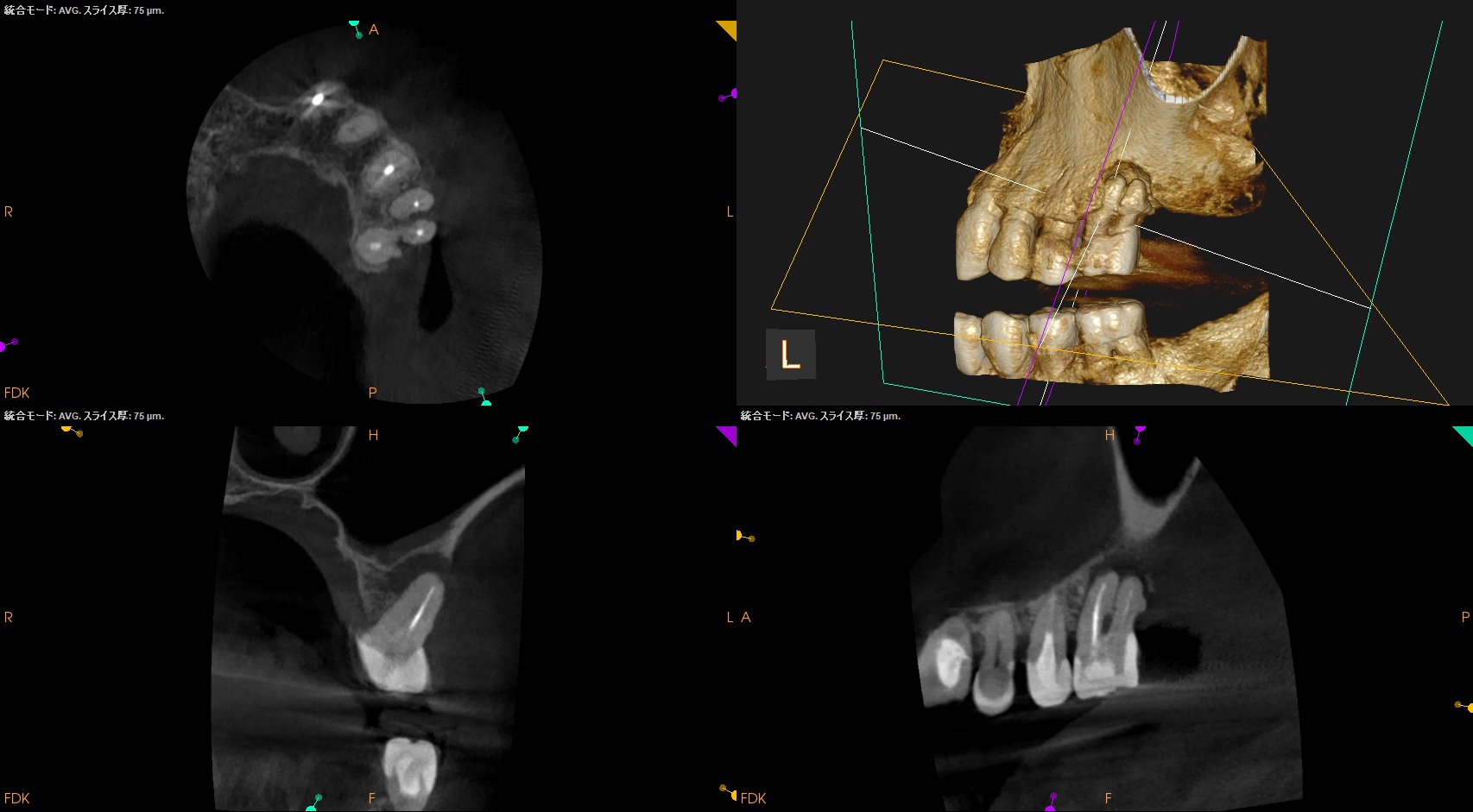

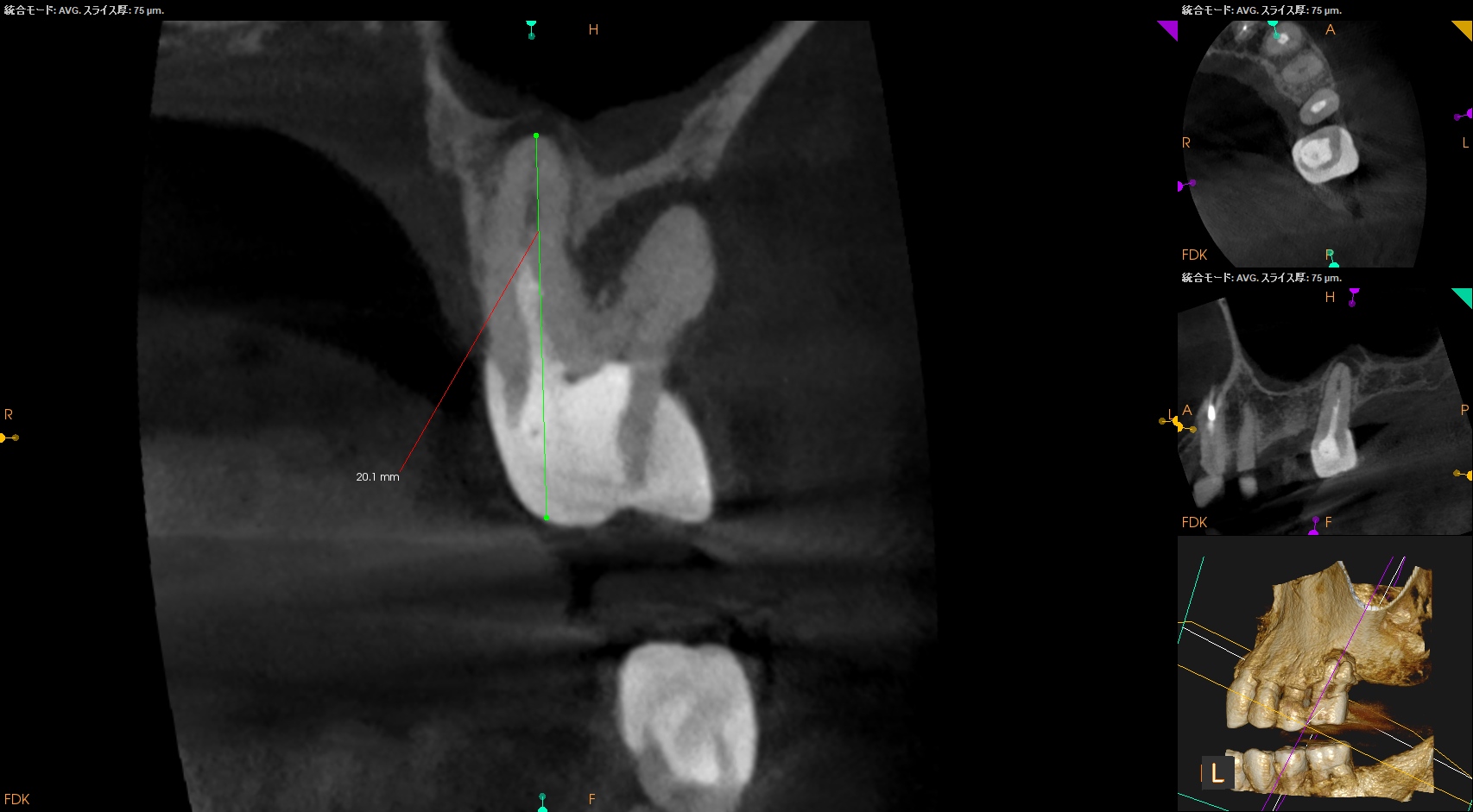

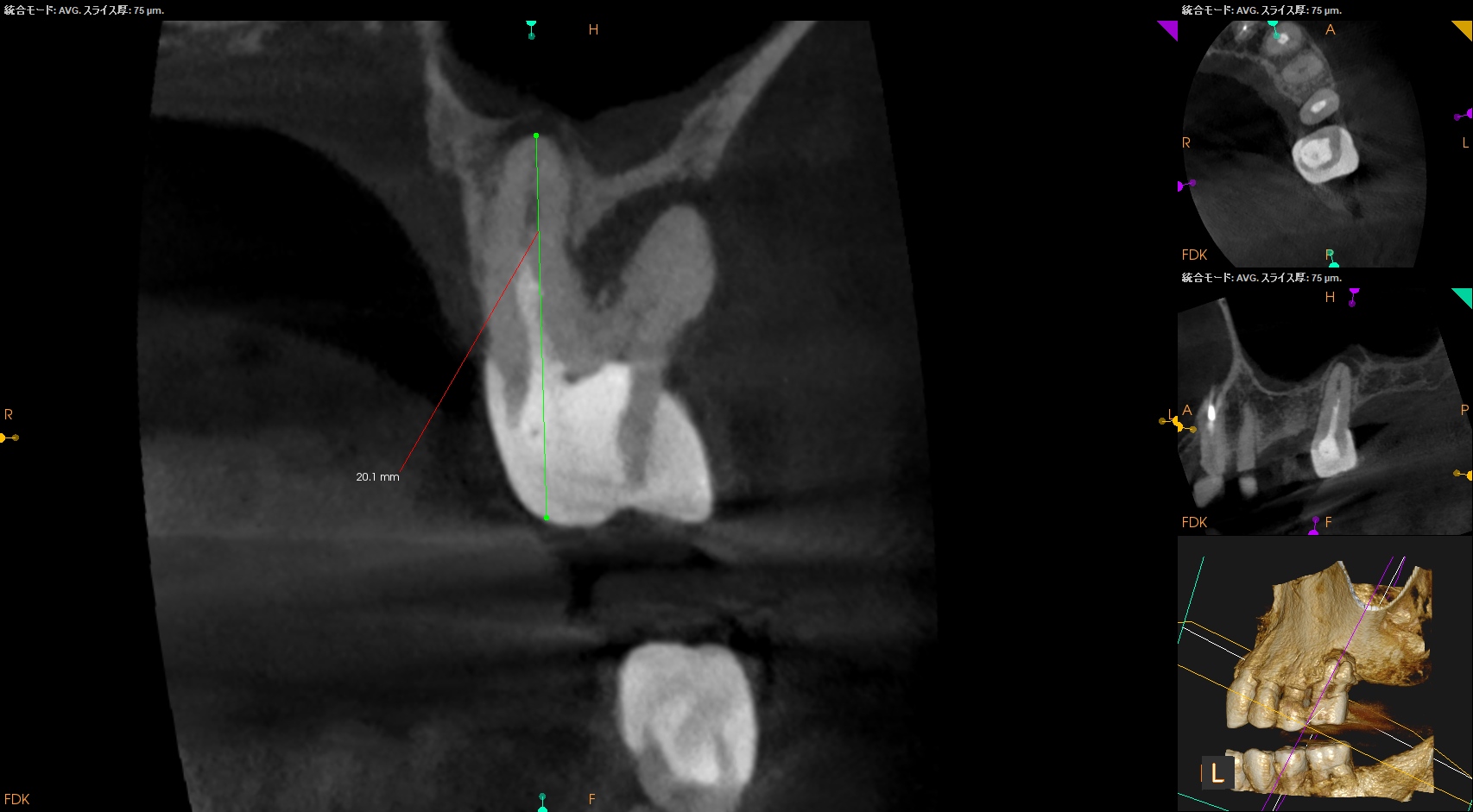

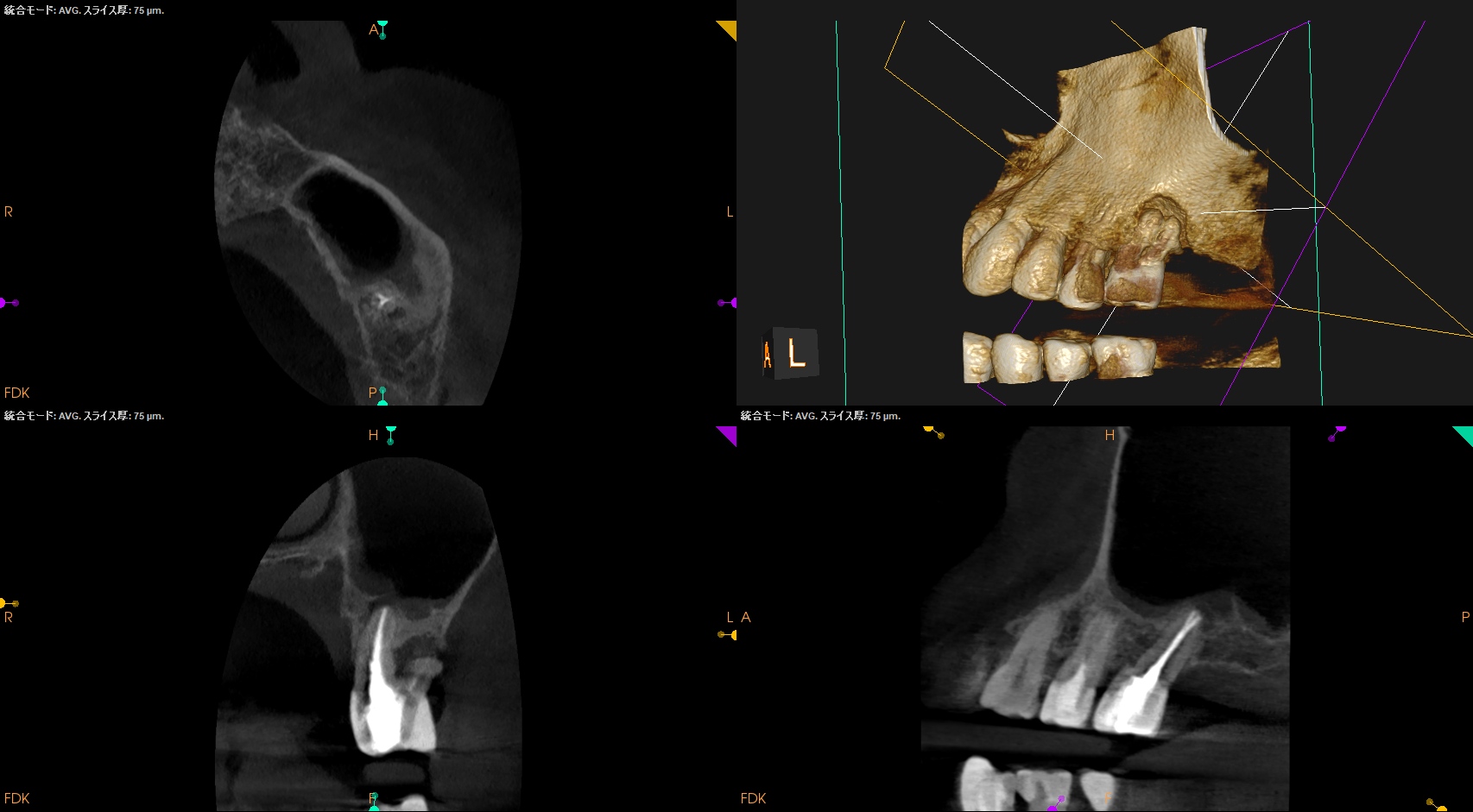

CBCT(2025.9.5)

MB1

MB2

DB

MB,DBの頬側には本来そこにあるはずの歯槽骨がない。

これがSinus tractの原因だ。

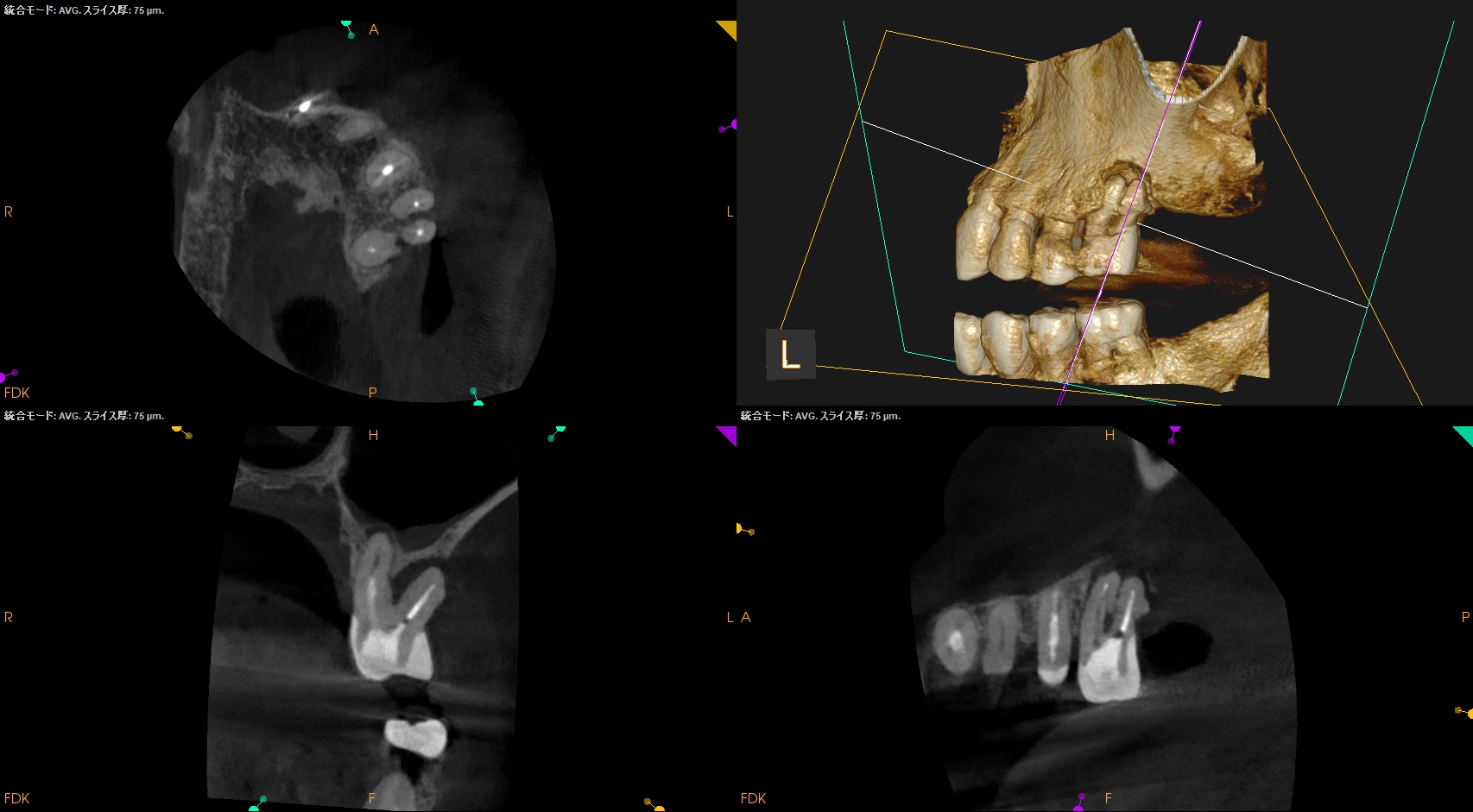

P

Pも治療をしていない。

B

#14のMB,DBの頬側にあるはずの皮質骨はもうない。

が、だ。

いずれは抜ける!というのは語弊がある。

歯周病でなければ抜歯になることはない。

歯周病は治療しても治癒しないが、初診時の検査では歯周病は見当たらない。

Perio ProbeはWithin Normal Limit(正常範囲内)である。

ということは、Pは再根管治療し、支台築造をオールセラミッククラウンにして、Sinus tractもあることから、MB+DBはApicoectomyだ。

理由はこの全顎補綴に南青山で500万費やしたからだ。

500万かけて行ったという処置に対して除冠を容易にできるだろうか?

私には無理だ。

が、だ。

これが、保健歯科診療の現実である。

¥4,000(10割負担で)では正当な治療はできない。

この金額には消費税額も含まれていない、アメリカ人の歯学部生が腰を抜かす価格なのだ。

それを日本の患者さんは受け入れるべきであろう。

そこには正しい医療は存在しないのだ、ということを理解しなくてはならない。

保険診療で正しい歯内療法はできないのだという事実を受け入れることからまずは始まるだろう。

お金がなくても、カードで払えば、あなたは歯を保存することが可能である。

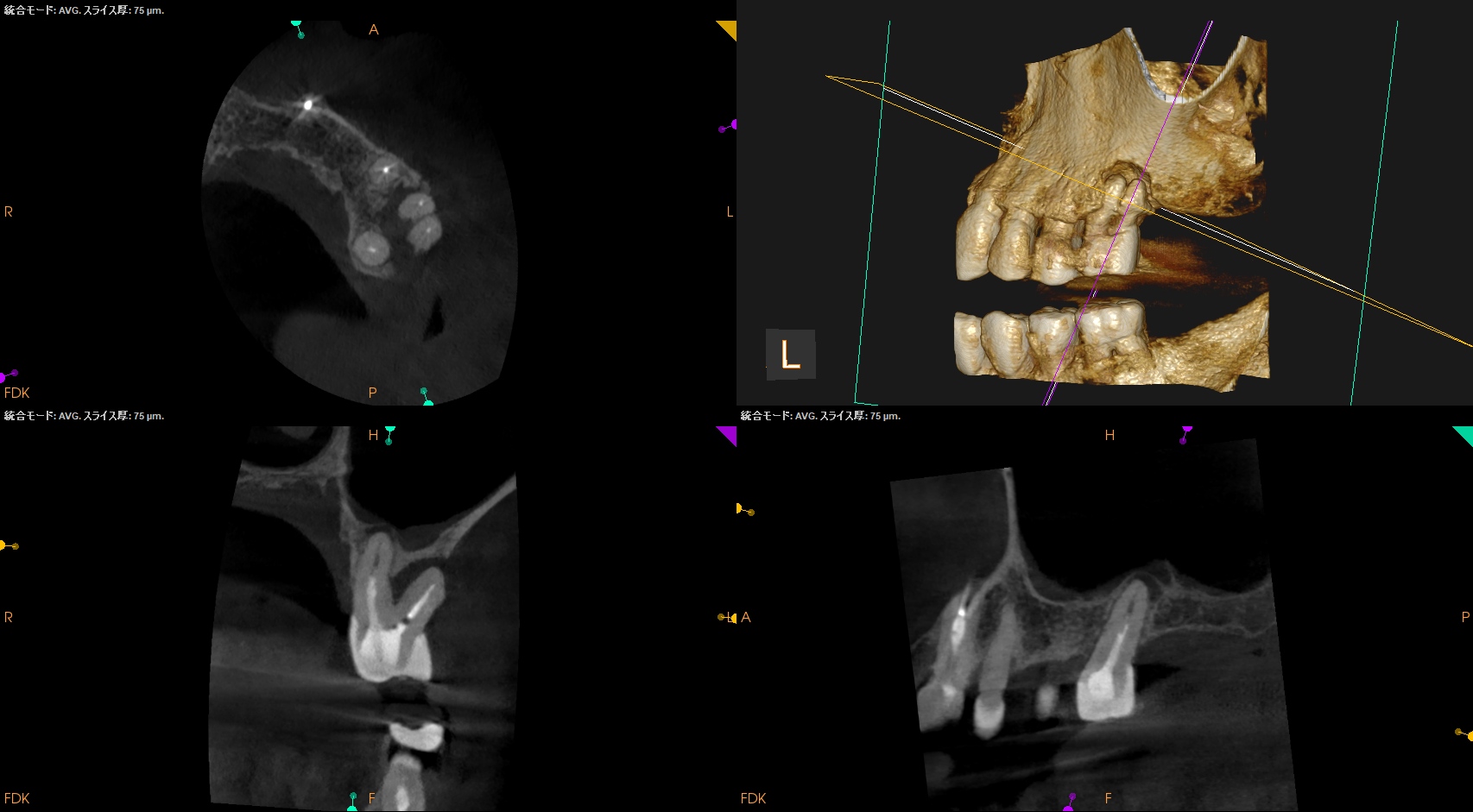

さておき、まず、#14 P Re-RCTから行う。

その際はどこにPがあるか?だが、

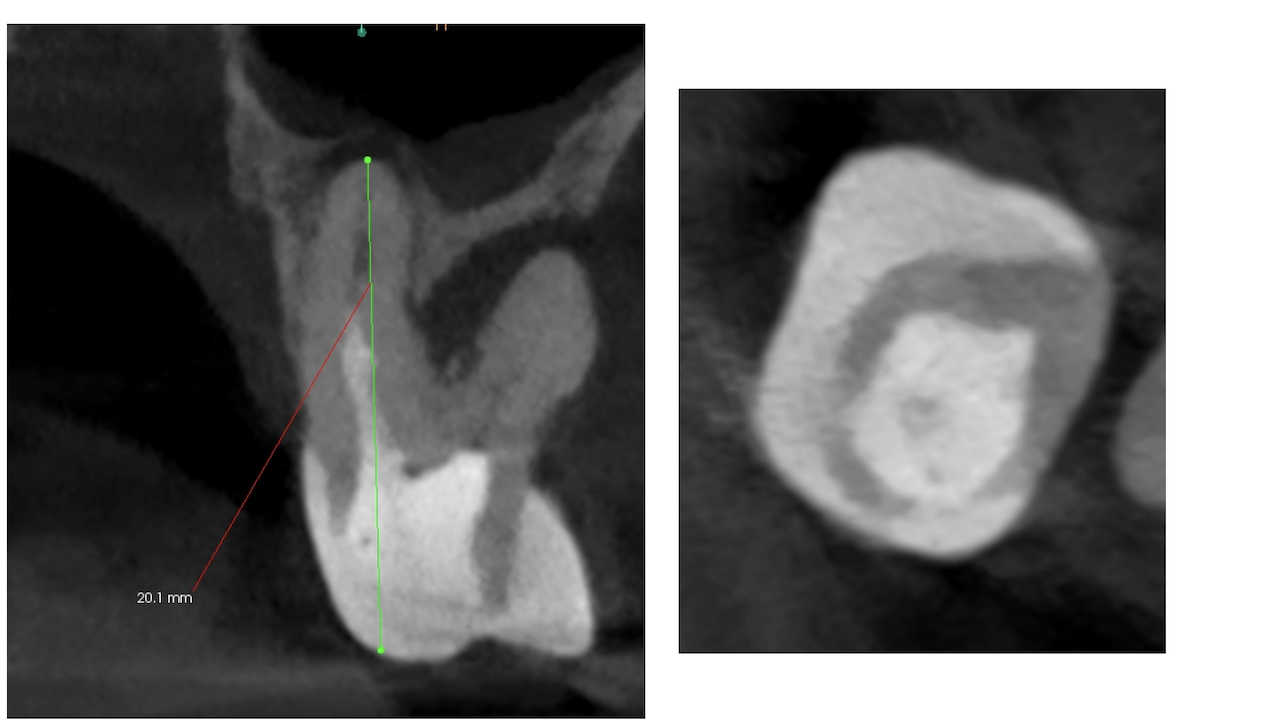

Pの根管口は口蓋の咬頭の直下にあることがわかる。

そして、

Radiographic Instrumentation LengthはCBCTによれば20mmである。

Root ZXが何らかの事情で機能しなくても、CBCTがあればここまで術前に診断をつけることができる。もはやCBCT無しでは歯内療法はできないことがここでもわかるだろう。それに対する反論はもはや無意味である。

時代は変わった?のだ。

砂漠を探検するのに被曝量が多いから…とそれを忌み嫌い地図無しで彷徨うDQNがどこにいるだろうか?

これらは、CBCTを見れるような絵にすることから議論が始まることも論をまたない。

ということで、以下のような再根管治療へ対するMapをユニット横に貼り付けるのも必須である。

以上を頭でイメージして治療できるなら別だがそんな賢い人間はまず周囲で見たことがない。

以上のMapを見えるところ(ユニット周囲)に掲示すべきであろう。

歯内療法学的診断(2025.9.5)

Pulp Dx: Previously initiated therapy

Peripaical Dx: Chronic apical abscess

Recommended Tx: P Re-RCT→MB+DB Apicoectomy

まず最初にP根のみ再根管治療を行い、別日にMB+DBのApicoectomyを行うことにした。

別日に治療へ移行した。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#14 P Re-RCT(2025.9.8)

口蓋根のGutta Percha Point発見まで27分を要した。

よほど外科治療の方が容易だ。。。

C-solutionを窩洞内に入れてSXで上部拡大し作業長を計測した。

が、穿通しない。

そこで、CBCTの情報をもとにRILを20mmとしそこから0.5mm引いた19.5mmを作業長として再根管形成(HyFlex EDM #20.05→#25.V→#40.04)した。

#35.04のGutta Percha PointとBC sealerで根管充填した。

術後にPA, CBCTを撮影した。

問題ないだろう。

次回はMB+DBのApicoectomyを行う。

またその模様をお伝えしたい。