昨日の記事の続報。

再根管治療が奏功しなかったので、#15(左上第2大臼歯)のMB+DBのApicoectomyを行うことになったCaseである。

別日に外科治療が行われた。

その内容だがそもそもどうやってそんなことをするのだろうか?

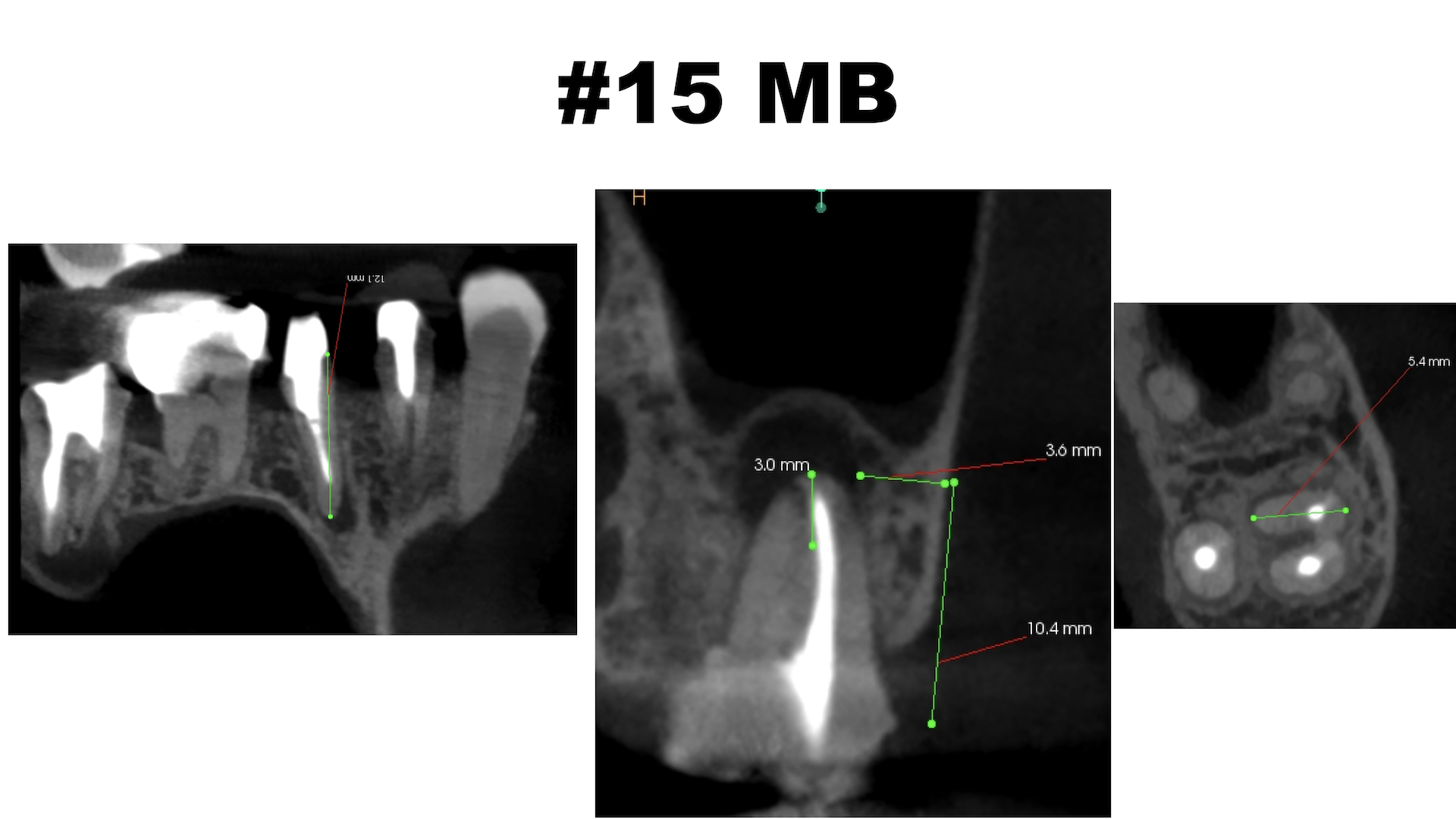

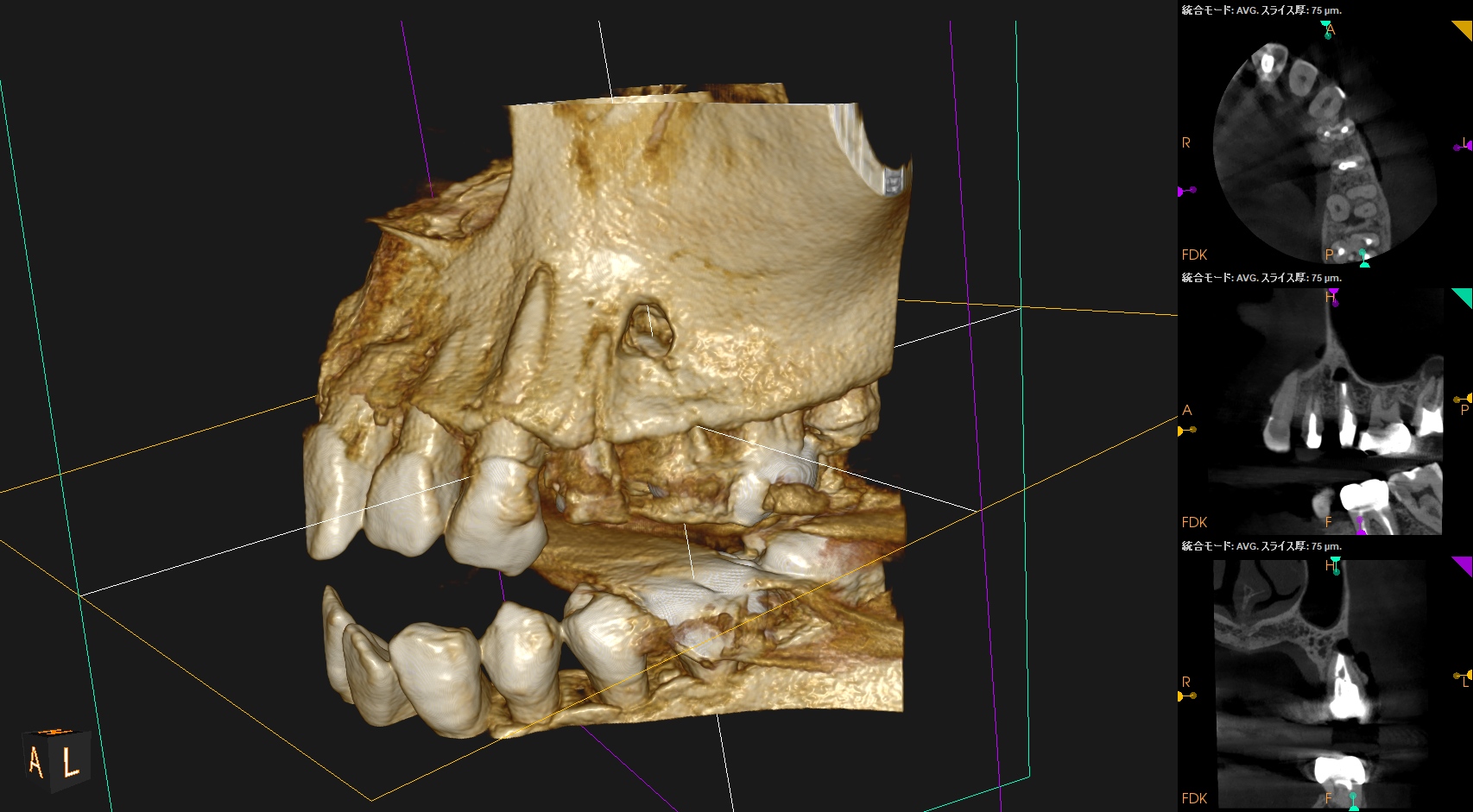

#15 MB+DB ApicoectomyのCBCTの分析を提示したい。

MB

MBはクラウンのマージンの10.5mm下方にMBのApexがある。

だが、そこに到達するには歯槽骨を3.6mm削除しなければ=Osteotomyしなければならない。

その後、Apexから3mmで切るにはバーを5.4mmの深さ挿入しなければならない。

そして、2根管性だ。

MB,MB2を繋げなければならない。

かなりハードな内容だ。

しかし、DBが近傍にある。

ということは…

DBもMBごと3mmで切断できる可能性がある。

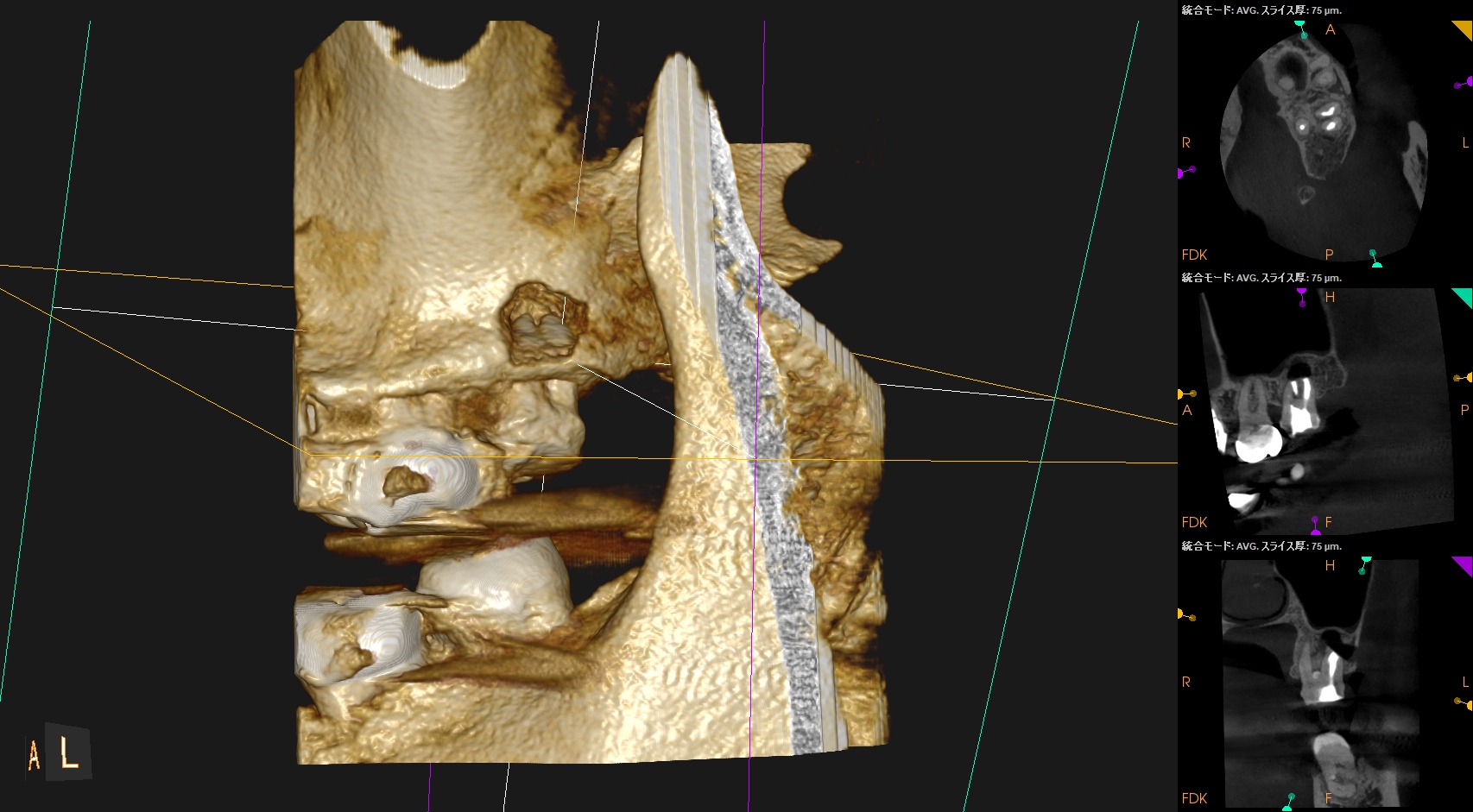

DBも精査した。

DB

DBはMBよりも多くの頬側の皮質骨(3.6mm)をOsteotomyしなければならない。

が、Apexから3mmできる場合は3.8mmの深さバーを挿入すれば3mmで切断できる。

そしてGutta Percha Pointは歯根の中央にある。

このことが示すことは何か?といえば、DBは1根管性だ。

Osteotomyさえ上手くいけば、恐らくベベルはついてしまうものの、それほど難しいApicoectomyではないだろう。

とにかくKeyはアクセスが可能か?ということに尽きる。

が、やらなければならないのだ。それが米国歯内療法専門医なのだから。(なおこの際、症状のあった#13もApicoectomyしている)

☆この後、外科動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#13,15 MB+DB Apicoectomy(2025.1.15)

まず#13からApicoectomyした。

逆根充までかかった時間は13分だ。

これだけなら…Super Easyなのだが、懸案の#15 MB+DBがまだ私には待っている。。。

切開を広げてFlapをさらに広げ、Apexと思しき部位をペリオプローブで計測した。マージンの10mm下方にMB,DBのApexがあるはずだ。

そこを3.6mm OsteotomyするとMB,DBのApexが顔を出すはずだ。

しかし、これはまさに…宝探しだ。。。

が、最終的に宝(MB+DBのApex)を触知したのでApexから3mmで切断する。

この際、周囲の解剖学的要素を排除するような因子はないことは術前に確認済みである。

Root resectionしてメチレンブルーで染色した。

#15 MB2もはっきり見えるのがわかるだろう。

ここを非外科的に攻略できなかったのが敗因だろうが、負けても最終的にこうして切れればそれほど問題もないことがわかる。

逆根管形成した。

最後に、

ペントロンジャパン社のエンドセム MTA クイックペースト R(即時硬化型のBioceramic sealer)で逆根管充填した。

こうした時短が求められるCaseにはこのシーラーが有効な可能性が高い。

Puttyを使用せずに済むからだ。

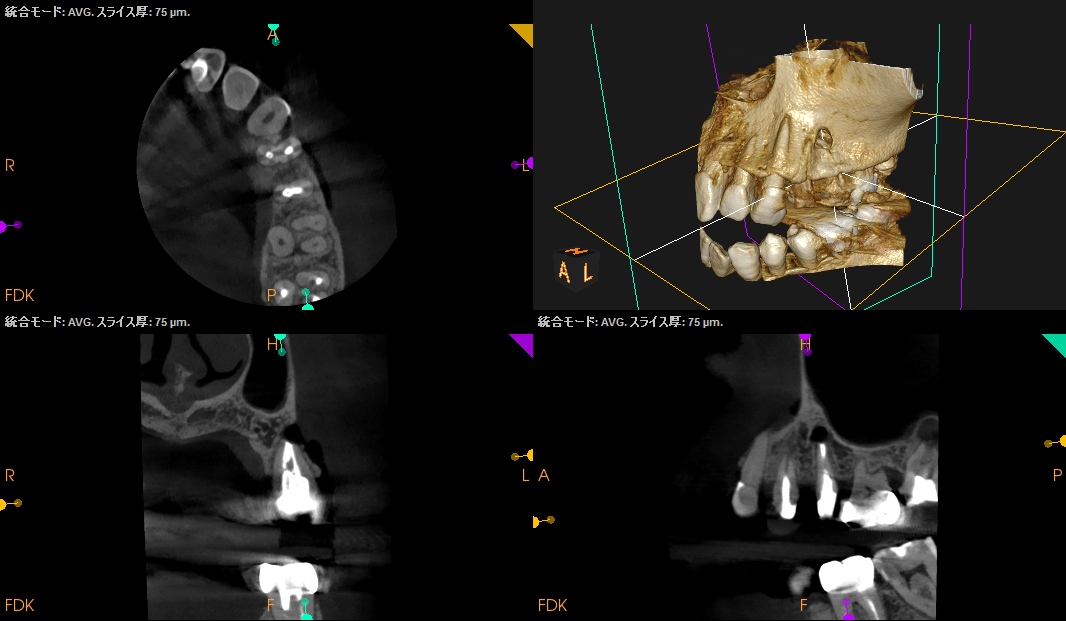

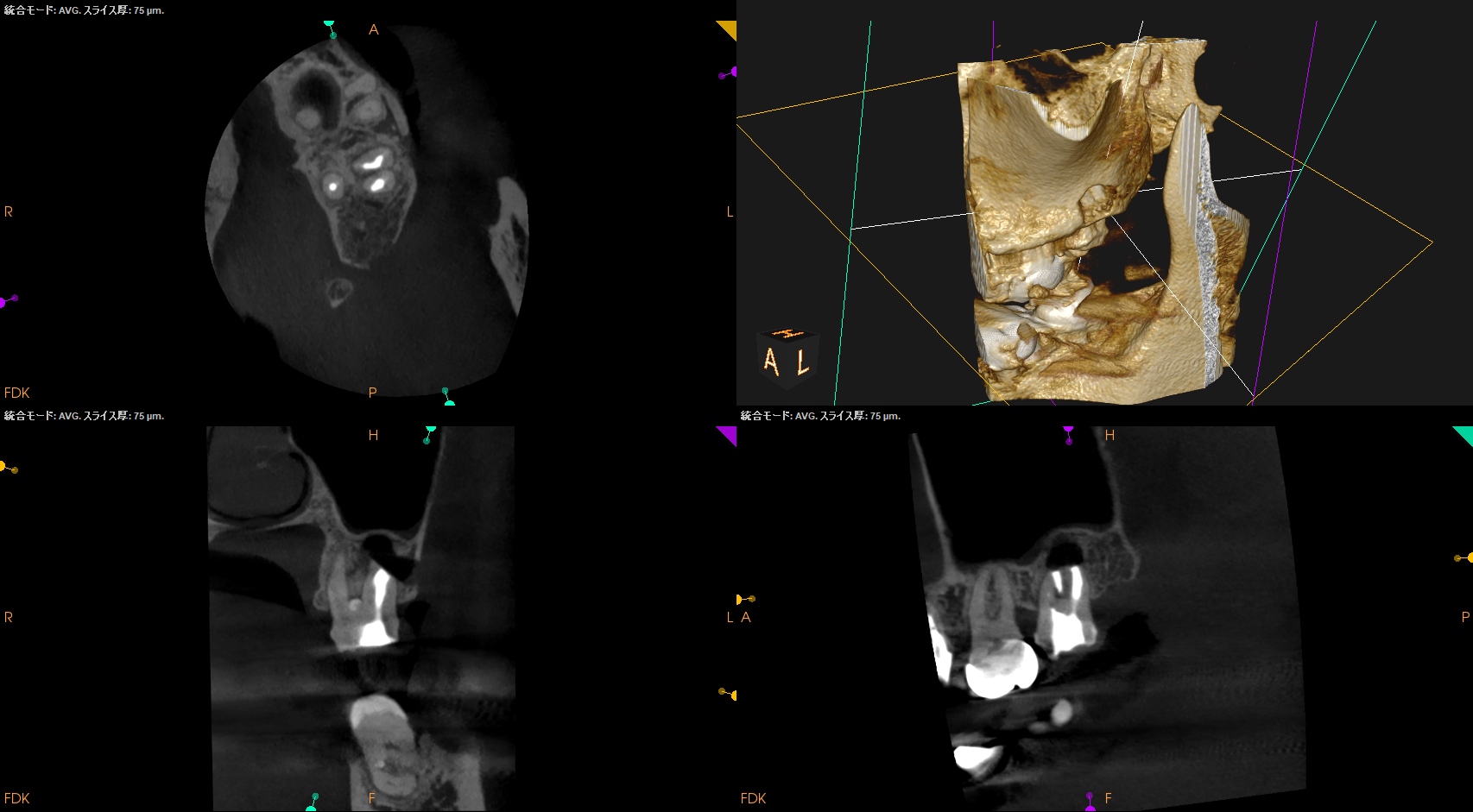

術後にPA, CBCTを撮影した。

PAだけでその良し悪しを判断するのであれば、このPAを見て何を思うだろうか?

やり直したくなるだろうか?

真実は、CBCTでしかわからない。

CBCTも撮影した。

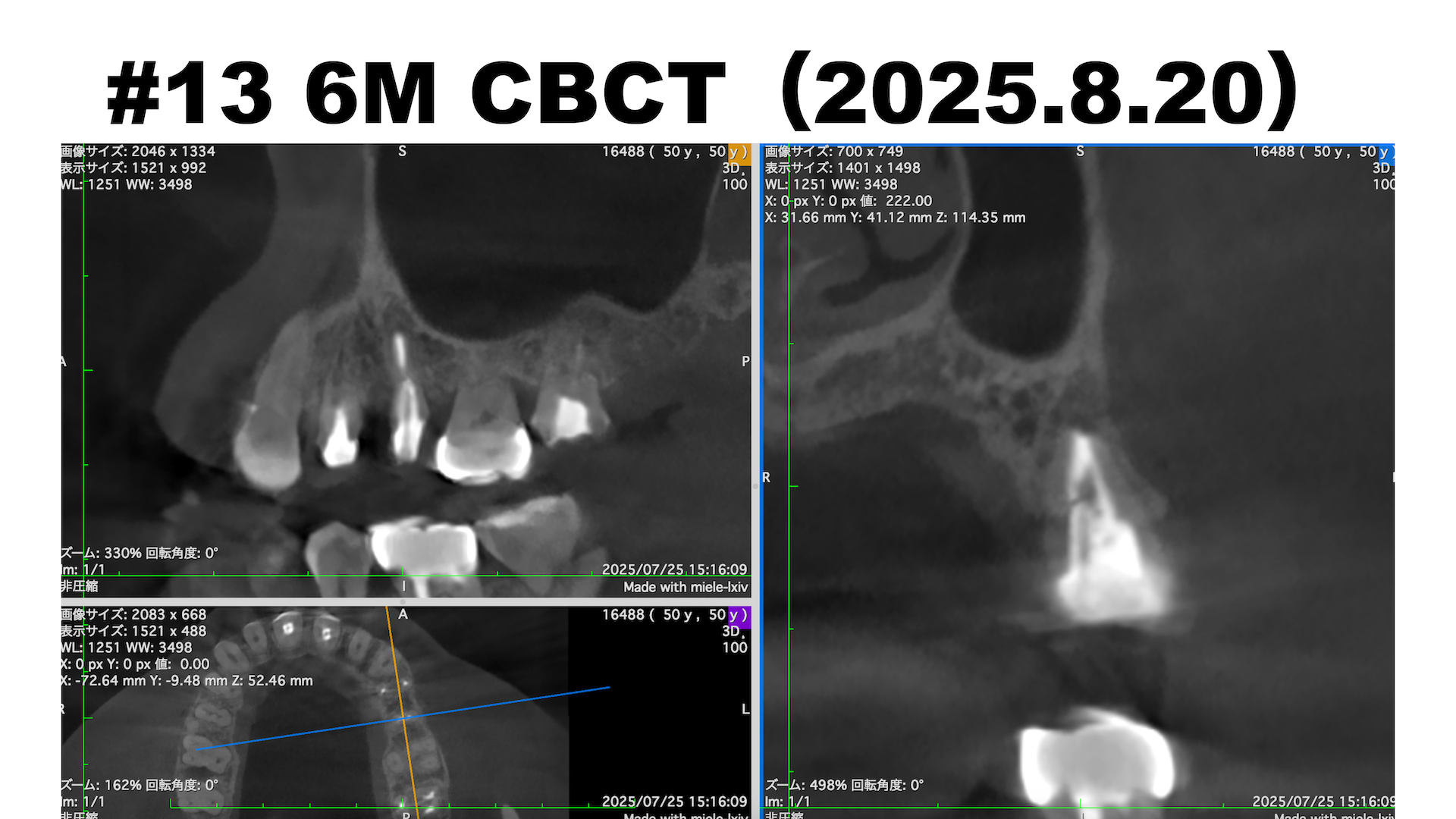

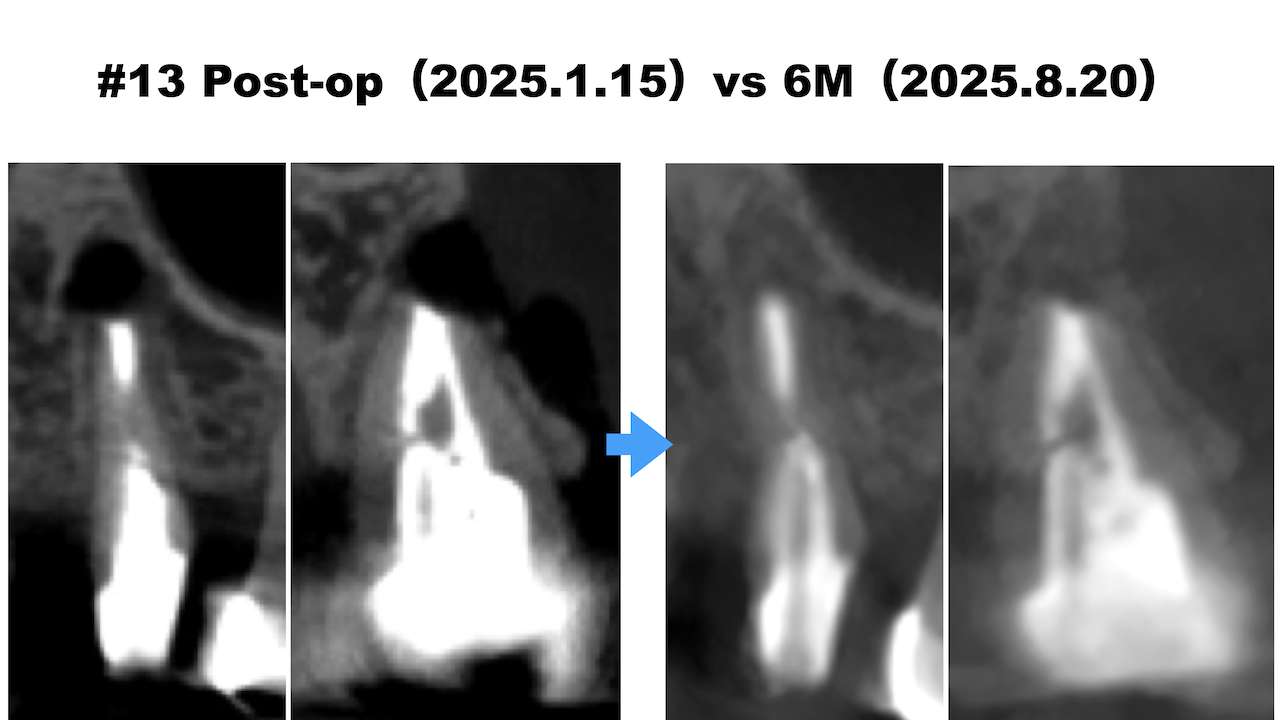

#13

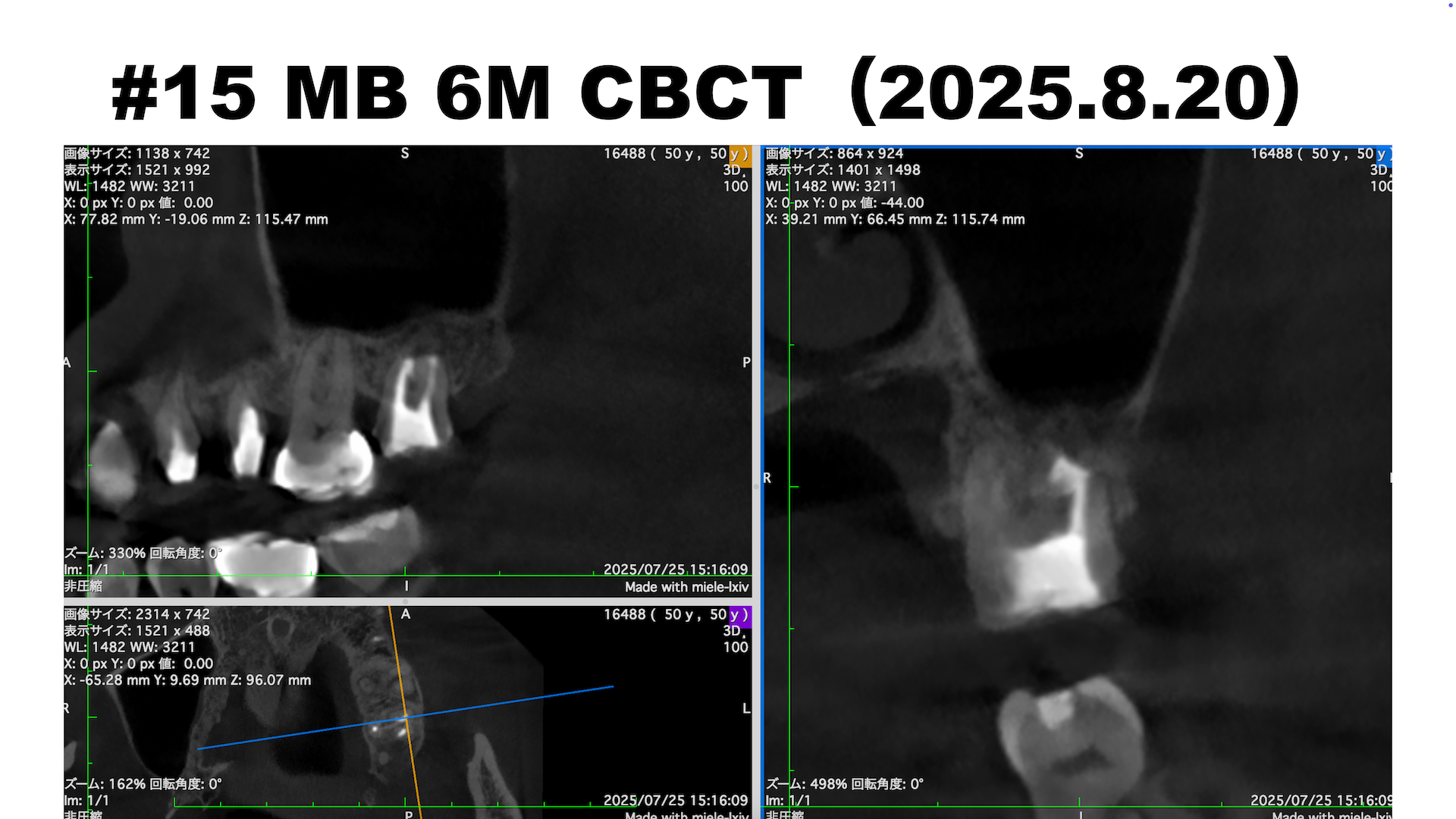

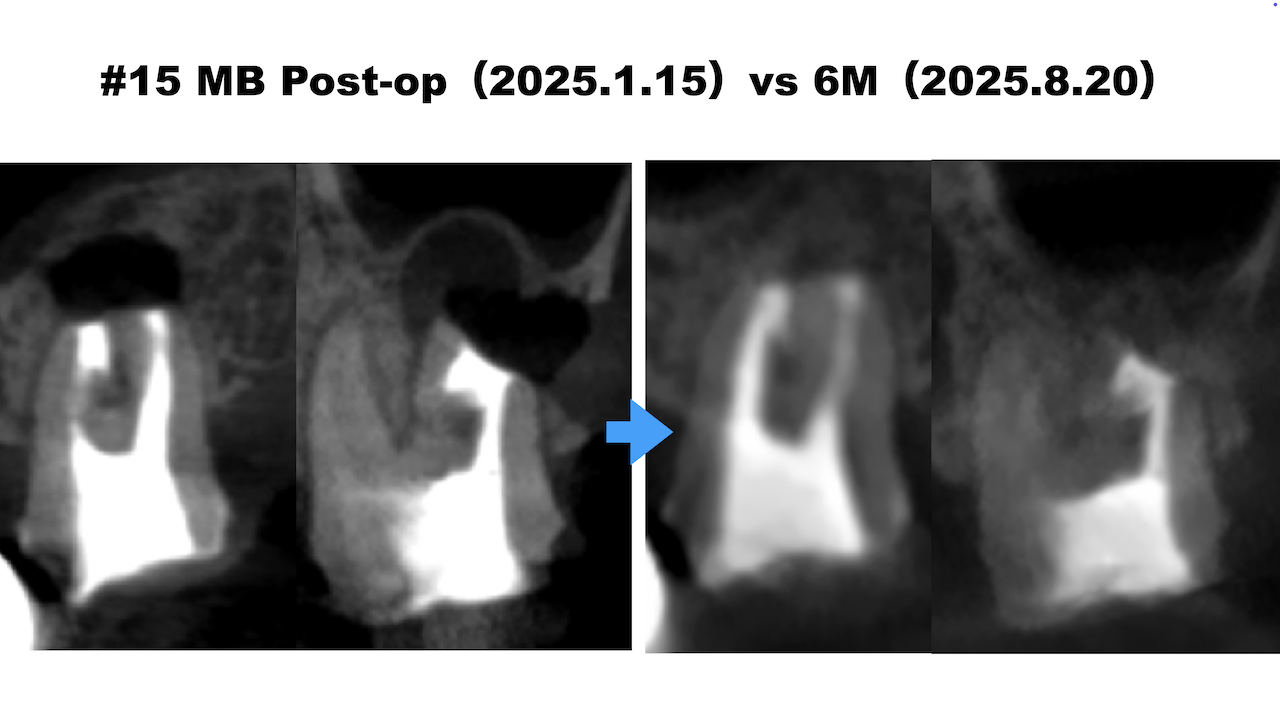

#15 MB

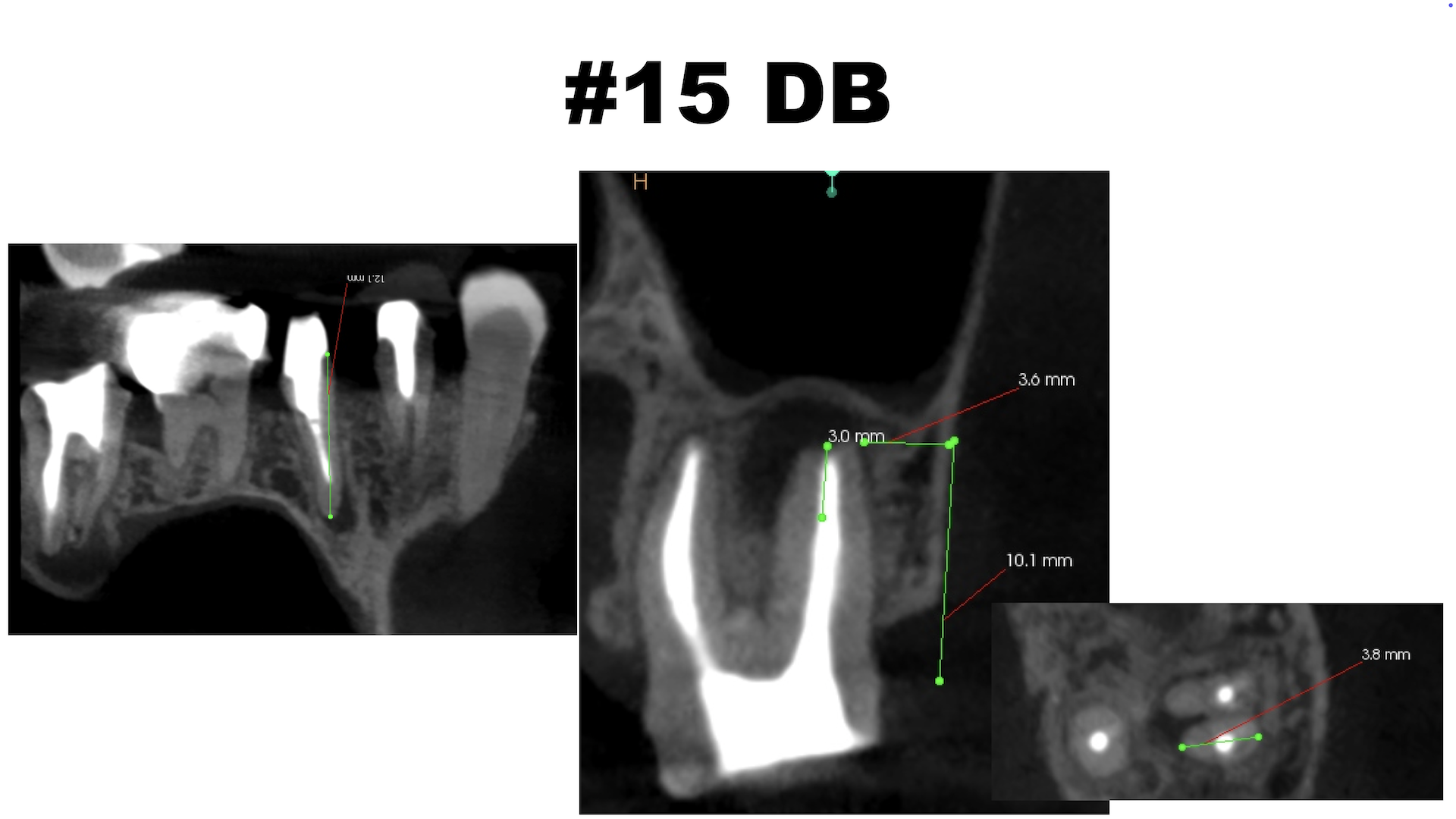

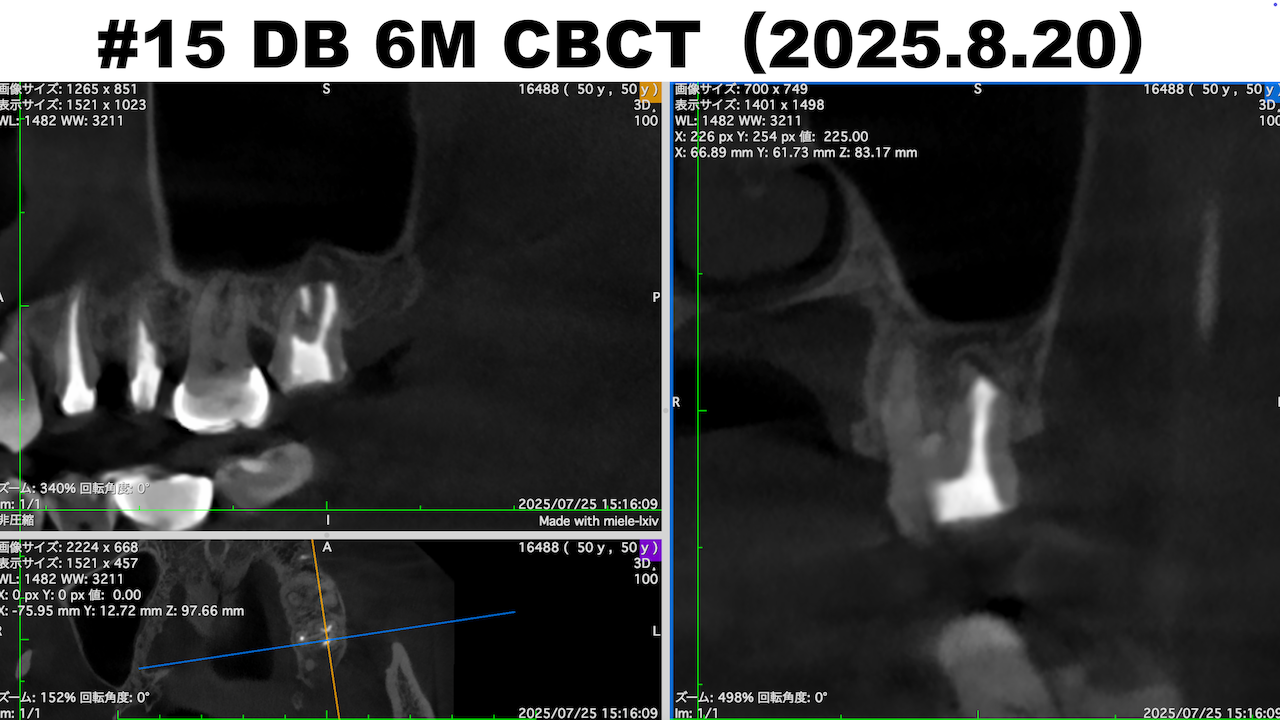

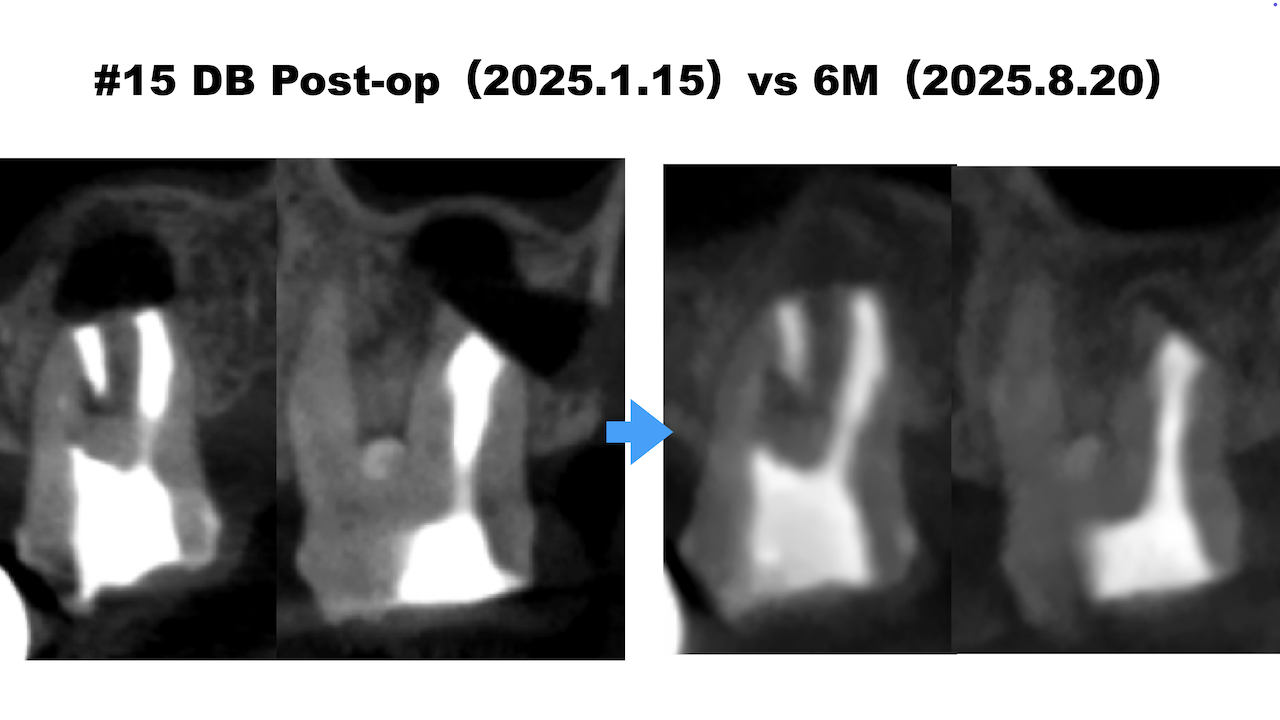

#15 DB

#13 B

#15 B

問題はないだろう。

縫合して終了した。

ここから半年時間が経過した。

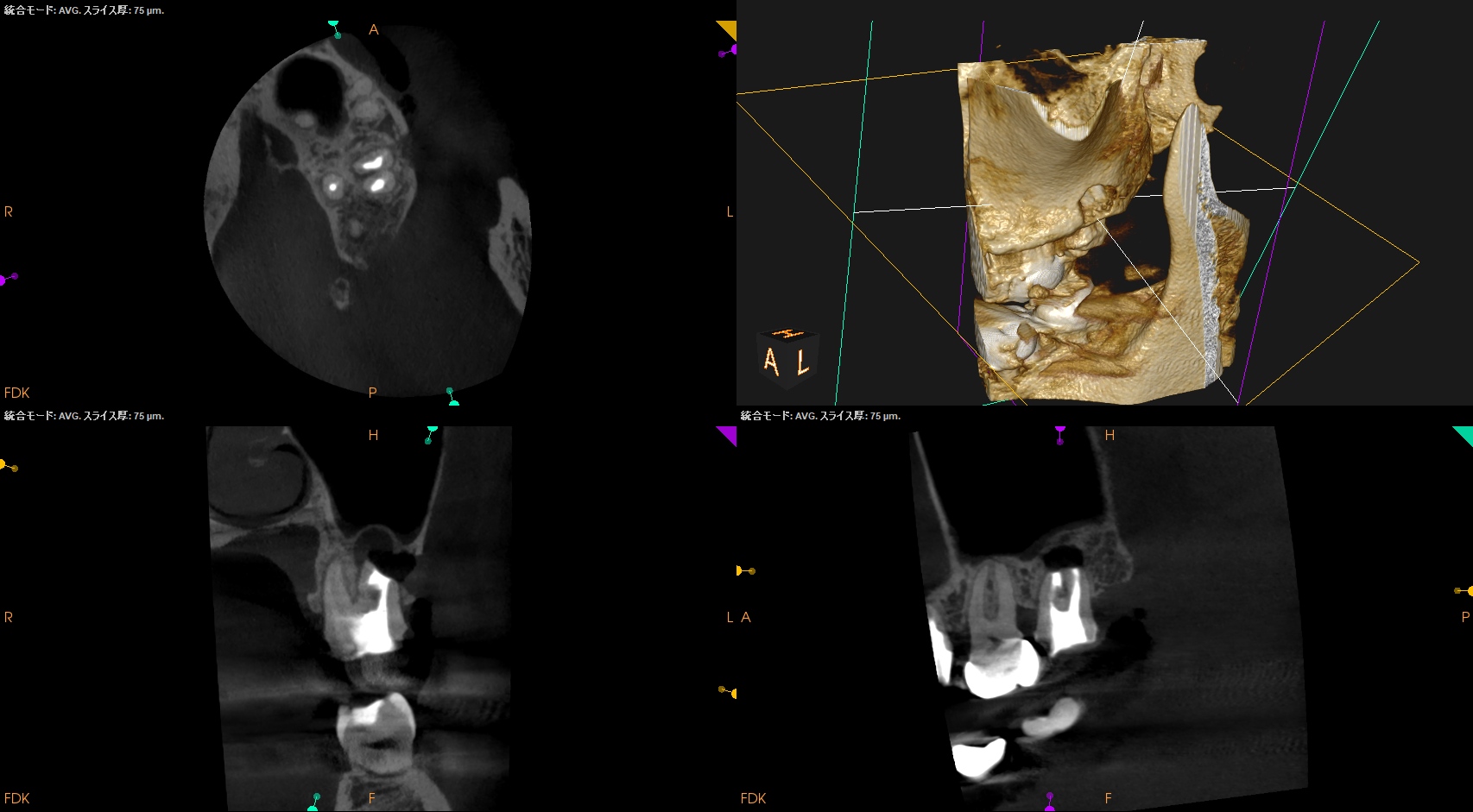

かかりつけ医の先生のクリニックで臨床検査、CBCT撮影が行われた。

#13, #15 MB+DB Apicoectomy 6M recall(2025.8.20)

外科直後と画像を比較した。

大幅に歯槽骨の欠損が消失している。

さらにはかかりつけ医の先生によれば、臨床症状もなくなったそうだ。

最終補綴も装着可能である。

このことから何がわかるか?といえば、

Apicoectomy(歯内療法外科)が問題を解決したのである。

歯内療法は外科治療ができなければ話にならないのだ

ということである。

非外科的な鮮やかな根管充填のテクニックやどうして折れたファイルを取ろうか?ということにのみこだわっていても問題は解決しない。

それだけ身につけてもそれは最終的には役に立たないのだ。

どう足掻いても修正不可能な根管形態に対しては、外科的歯内療法を行うしかないのである。

そして、7番でも適応症であれば、Apicoectomyはできるのである。そしてその際に、RetroprepやRetrofillが理想的な方向へ行っていなくても、穿孔しても問題はないことはこのHPの多くのCaseが証明していることがわかるだろう。

そういったことをAdvanced Courseではお伝えしている。

さらにこうした治療が、まがいものでなく、きちんと結果(臨床的症状・画像的な歯槽骨の回復)が出ているのである。

このことが、

歯を保存したいと願う多くの患者さん、歯科医師に伝わることを私は祈念している。

次回は、半年後の2026.1である。

またその模様をお伝えしたい。