以前の記事の続報。

あれから半年が経過していた。

初診時は以下であった。

主訴:根管治療が必要なのでお願いしたい

初診時口腔内検査(2023.10.11)

#30 Cold N/A, Perc.(+), Palp.(+), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL), Sinus tract(+)

☆この後、検査動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

PA(2023.10.11)

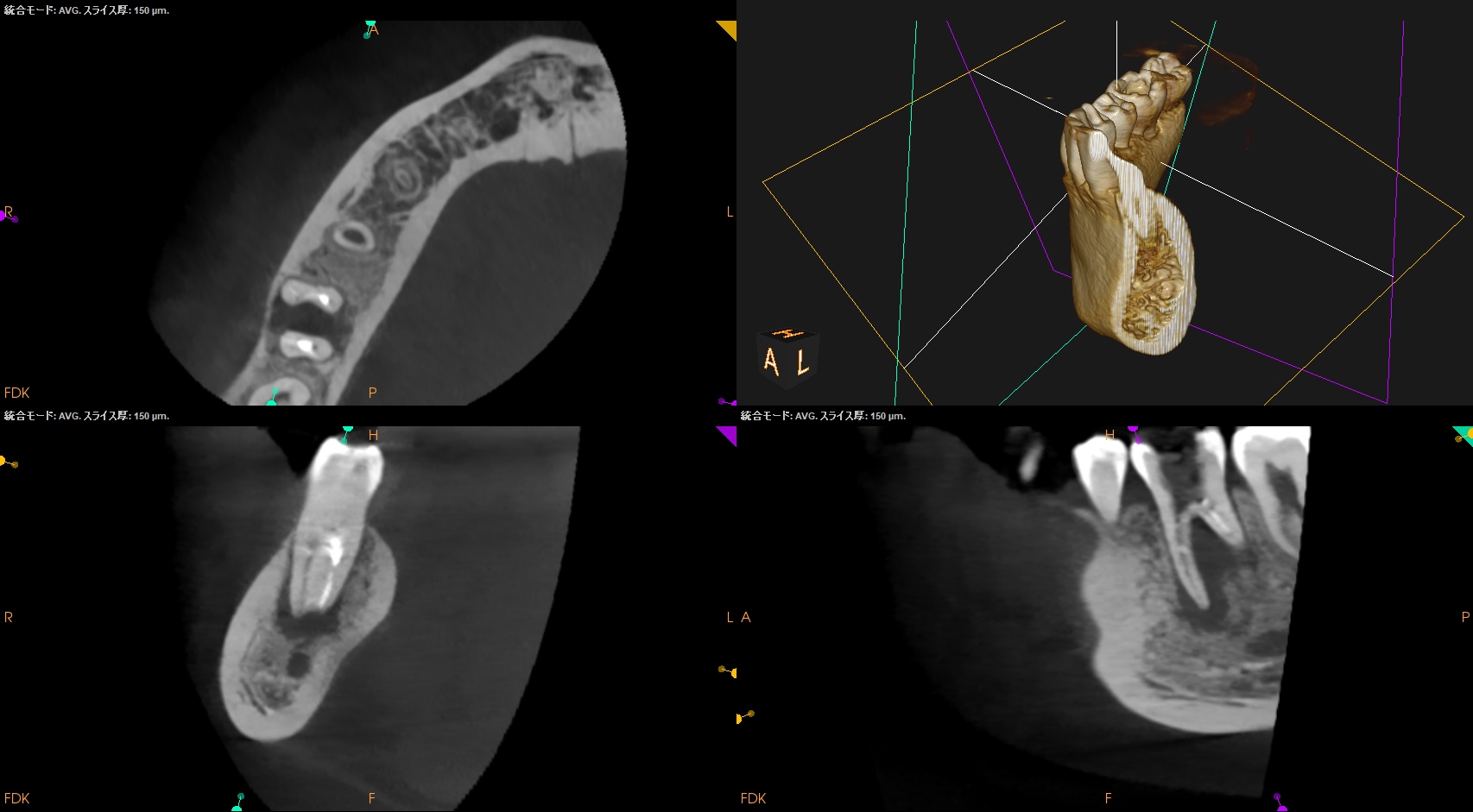

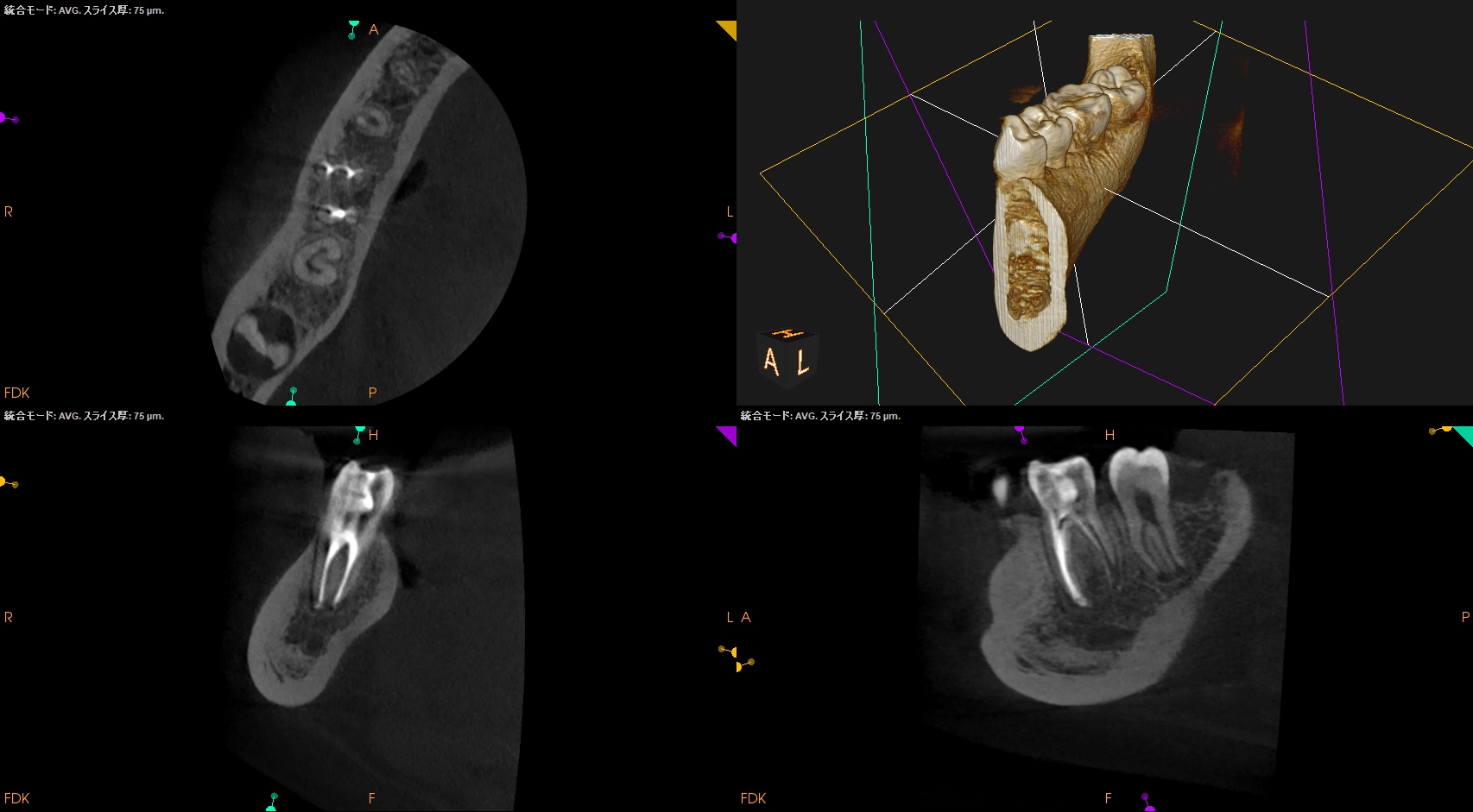

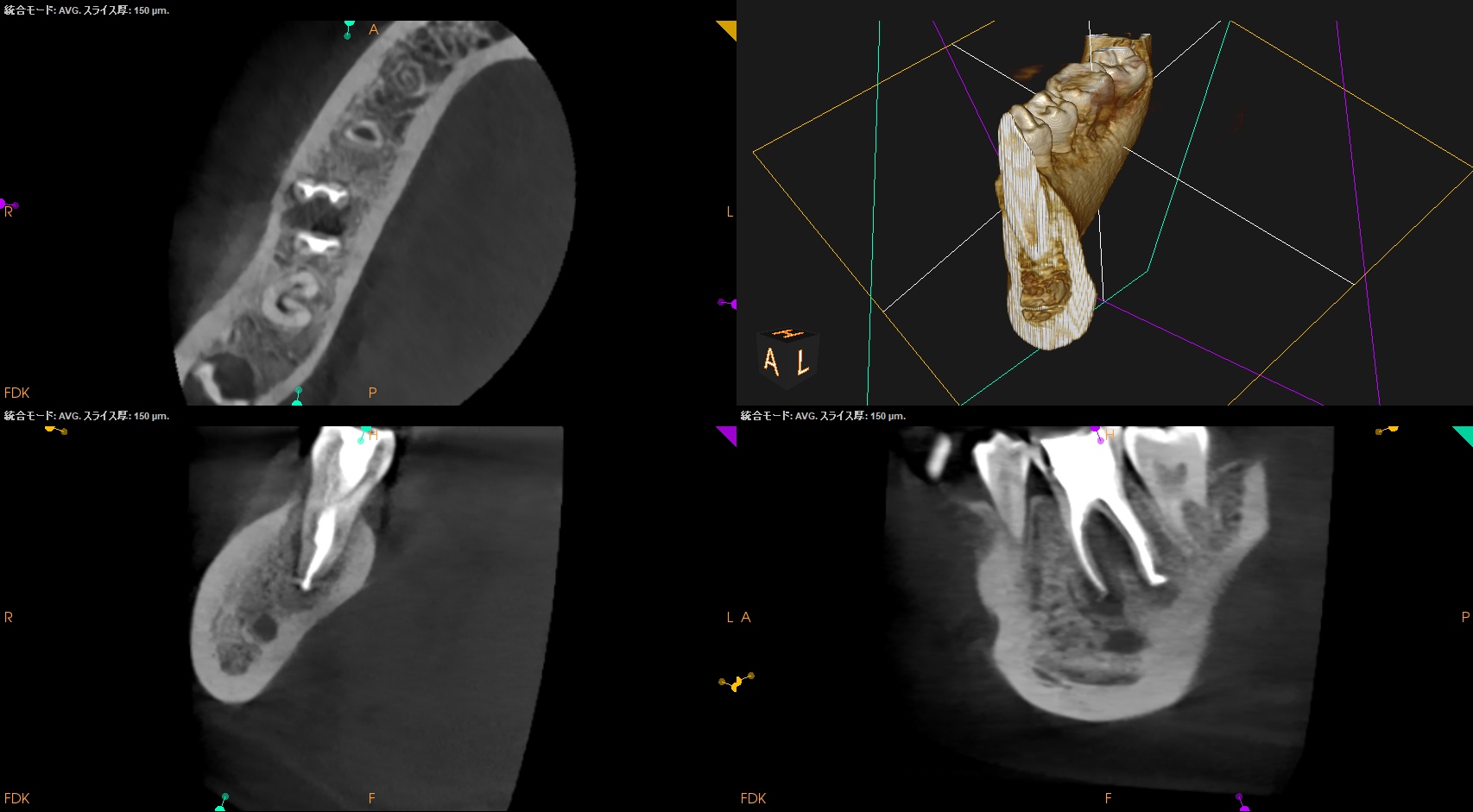

CBCT(2023.10.11)

MB

ML

MB,MLは別々に分かれている根管だ。

合流はしていない。

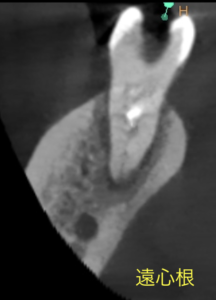

D

Dは1根管だろう。

そして、近心根、遠心根、分岐部に透過像がある。

歯周病だ!という所見は年齢的にも、検査的にも見当たらなかった。

歯内療法由来の分岐部病変だろう。

そして近心根・遠心根の根尖部の頬側の歯槽骨からの距離を見てほしい。

近心根はまだしも、遠心根はApicoectomyになると頬側から絶望的な位置にApexがある。

これでは…外科治療はほぼできないだろう。

故に、非外科的根管治療をうまく行う必要がある。

しかしそれは…実際に根管形成しないとわからない。

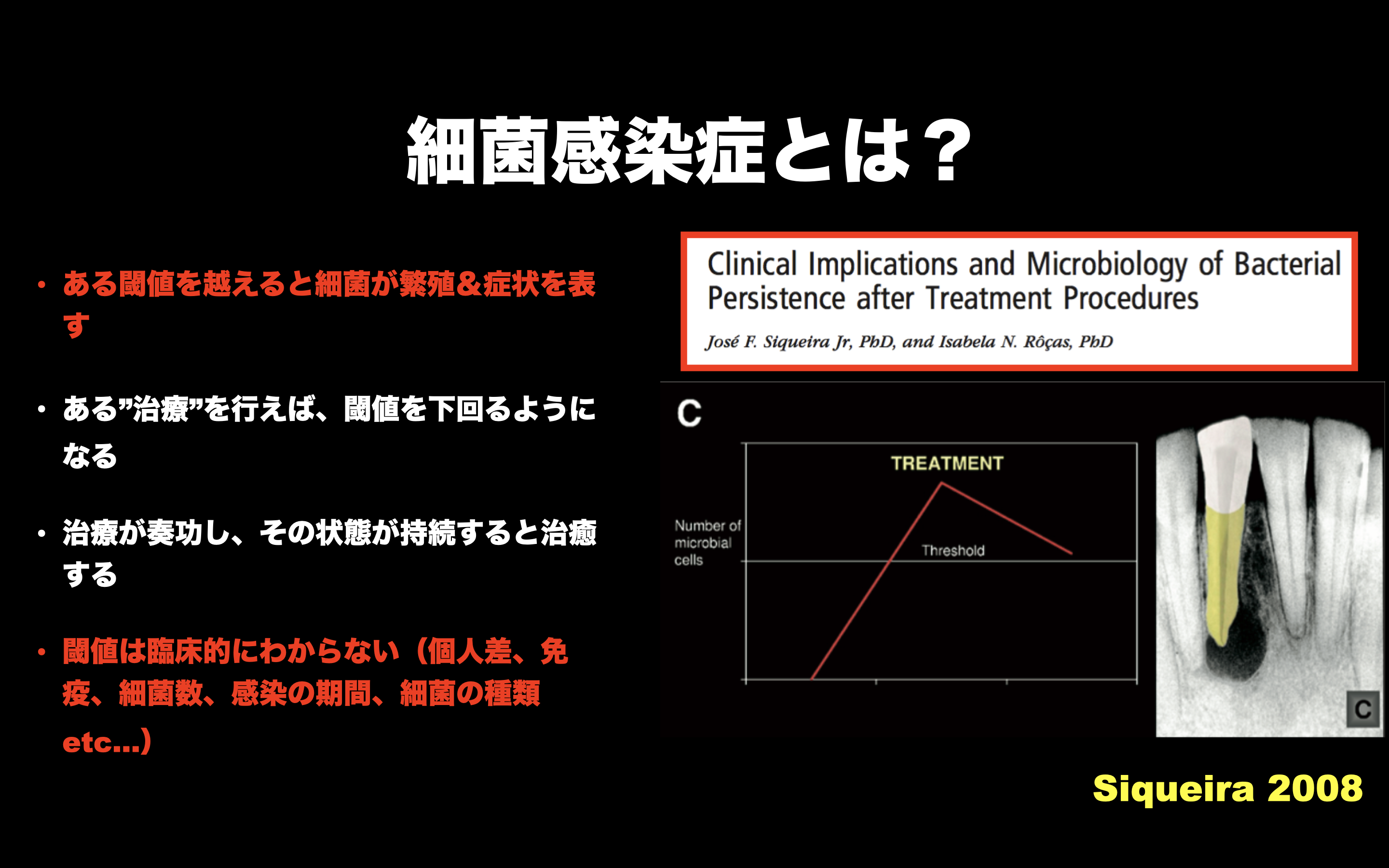

なぜわからないのだろうか?

といえば、いつも出てくる例の文献がそれを示している。

Siqueria 2008 Clinical implications and microbiology of bacterial persistence after treatment procedures

歯内療法学的診断(2023.10.11)

Pulp Dx: Previously initiated therapy

Periapical Dx: Chronic apical abscess

Recommended Tx: RCT

ということで推奨される治療は非外科的歯内療法である。

歯髄病名が病名だけに既に行われている治療自体に問題があるかもしれないが、やってみなければわからない。

この日は開放状態であった歯牙の内部を洗浄し、水酸化カルシウムを髄床底に置き仮封し、別日に治療へ移行した。

術後PA(2023.11.29)

3根管からそれぞれシーラーのパフが見える。

緊密な根管充填の証左だ。

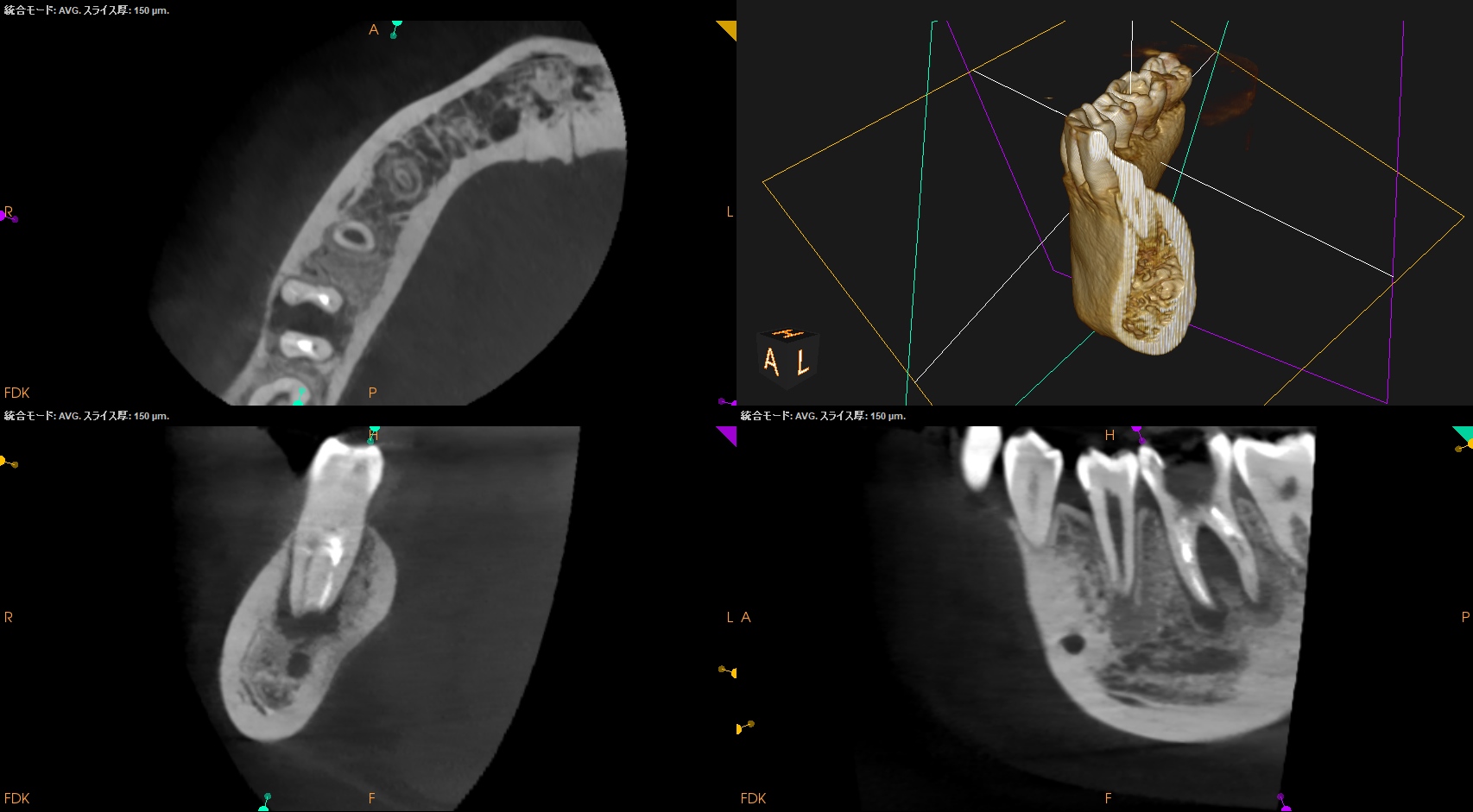

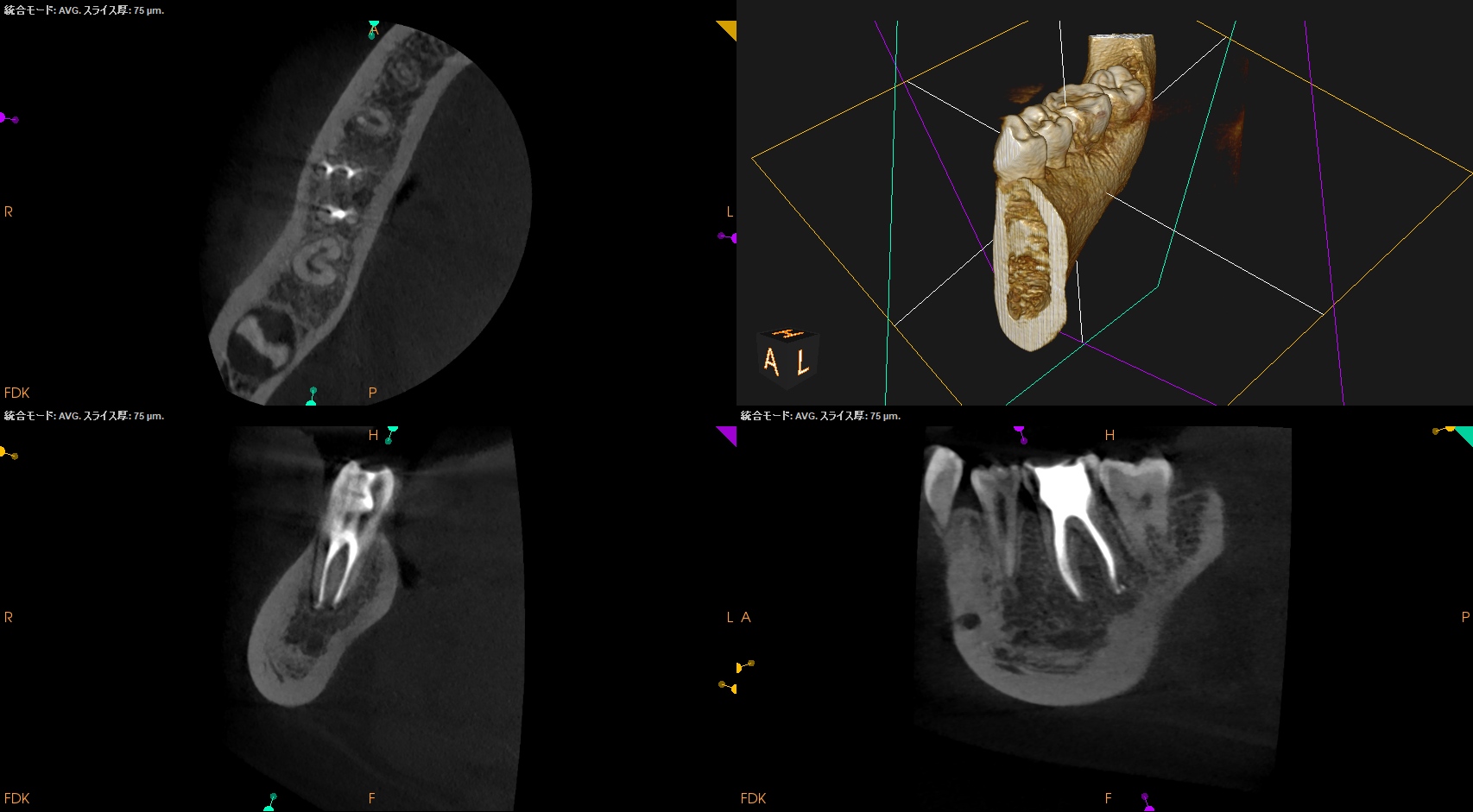

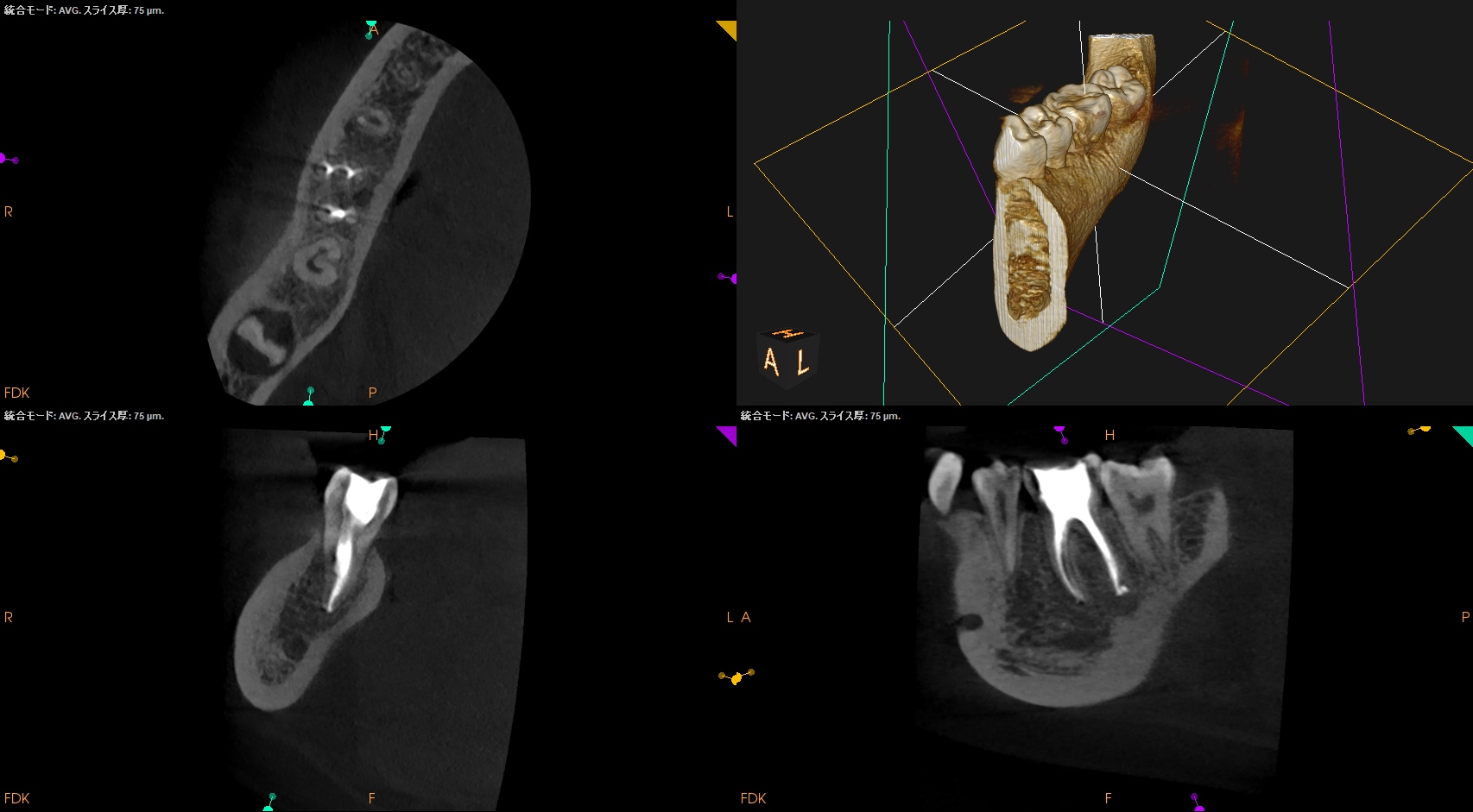

CBCTも撮影した。

MB

ML

D

ここから半年経過したのがこの日だ。

半年で病変は消失し、無事治癒しているのだろうか?

それとも…Sinus tractができたままで外科治療に移行するのだろうか?

☆この後、検査動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#30 RCT 6M recall(2024.6.11)

ということで、術前の負の要素(Sinus tractあり)があったものの、治癒した。

術後半年時は、

#30 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL), Sinus tract(-)

に変化した。

痛みが消えたのだ。

Sinus tractも消失した。

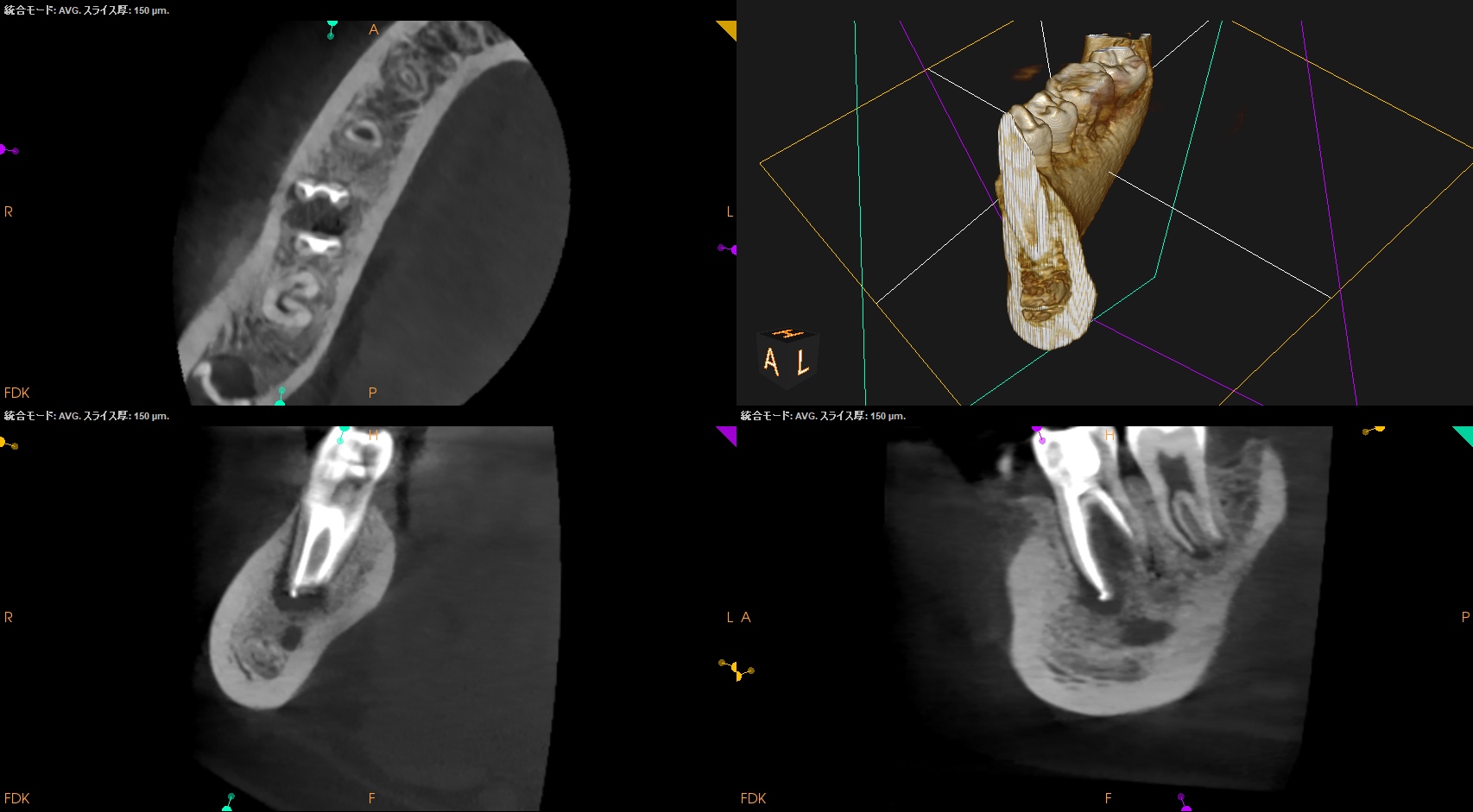

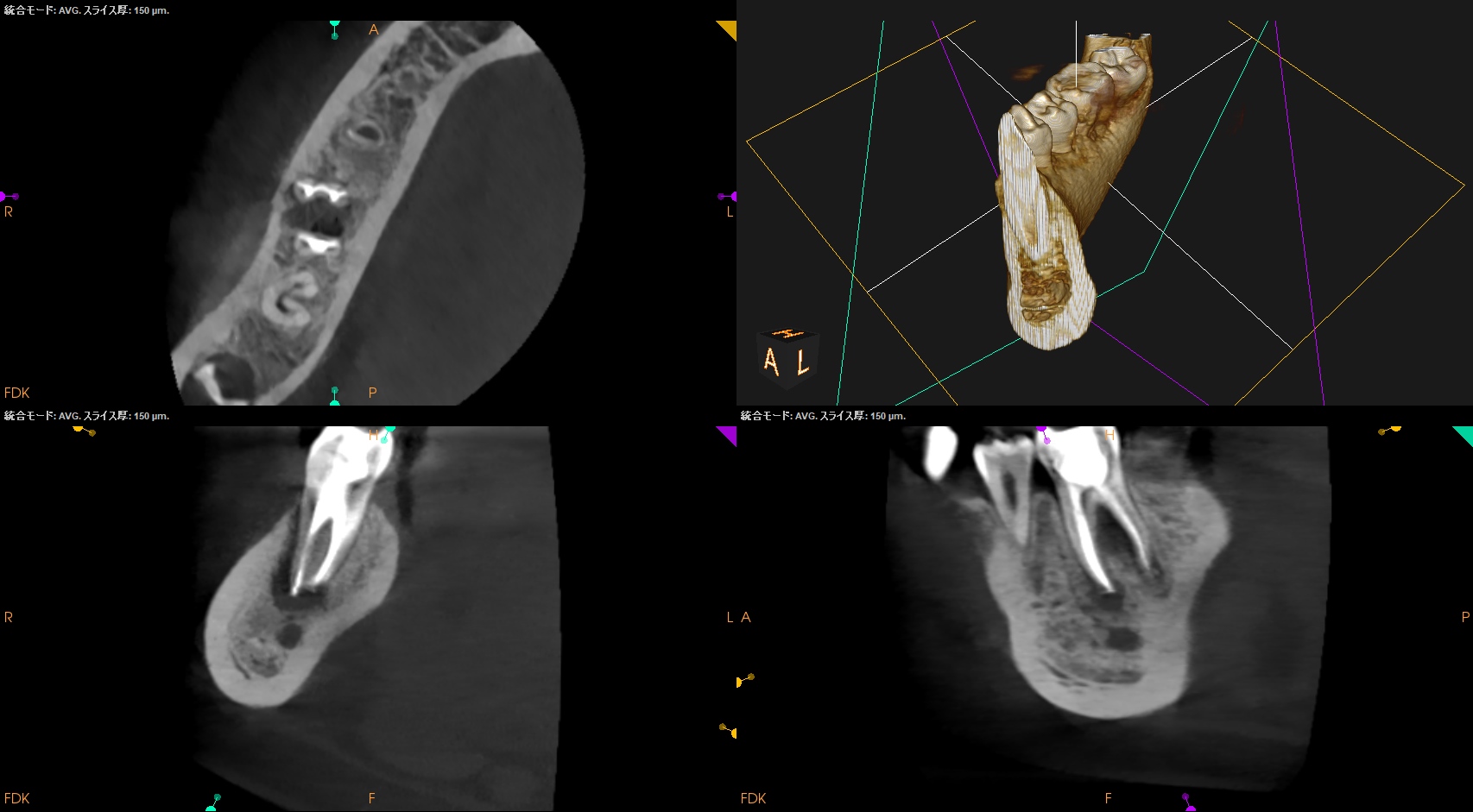

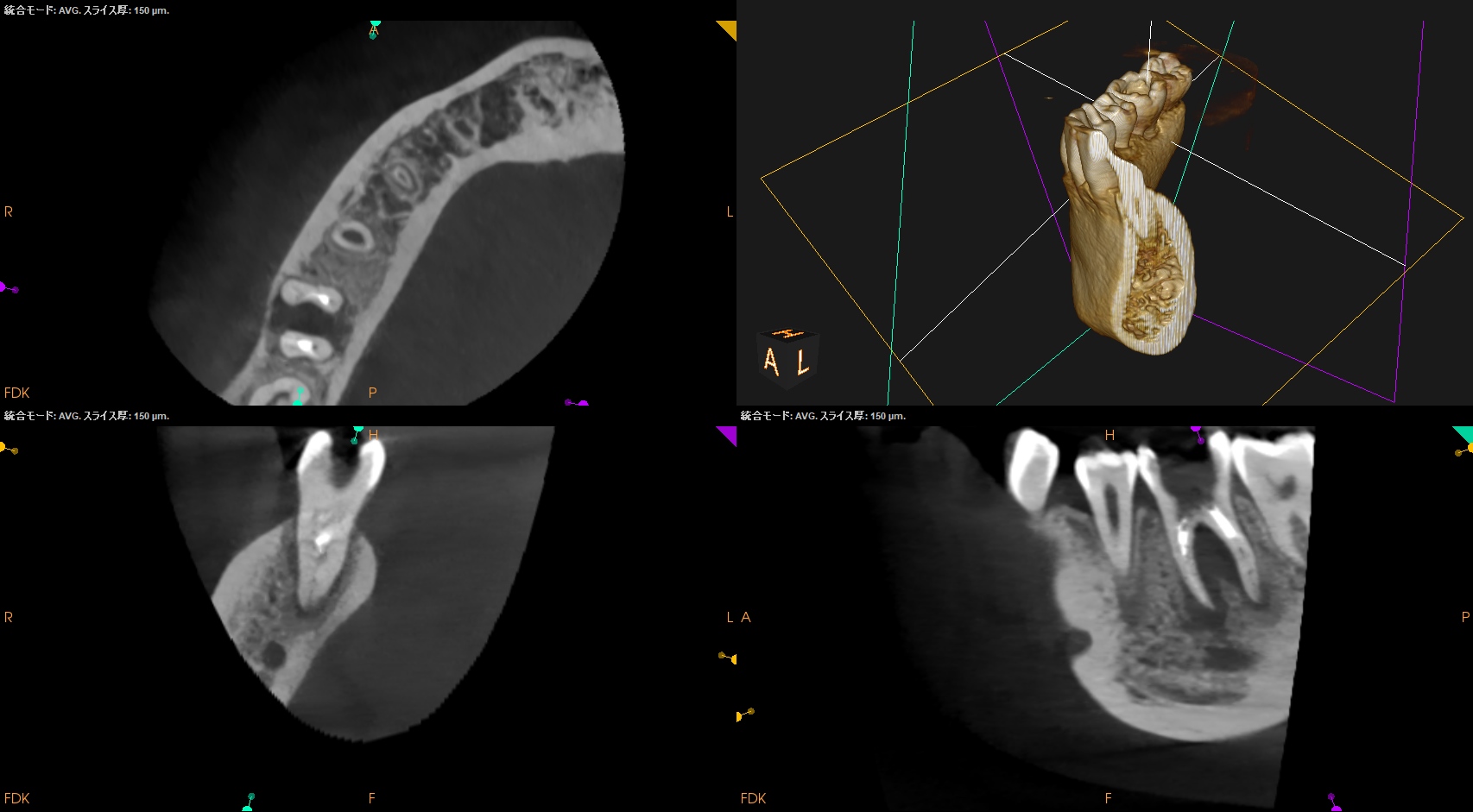

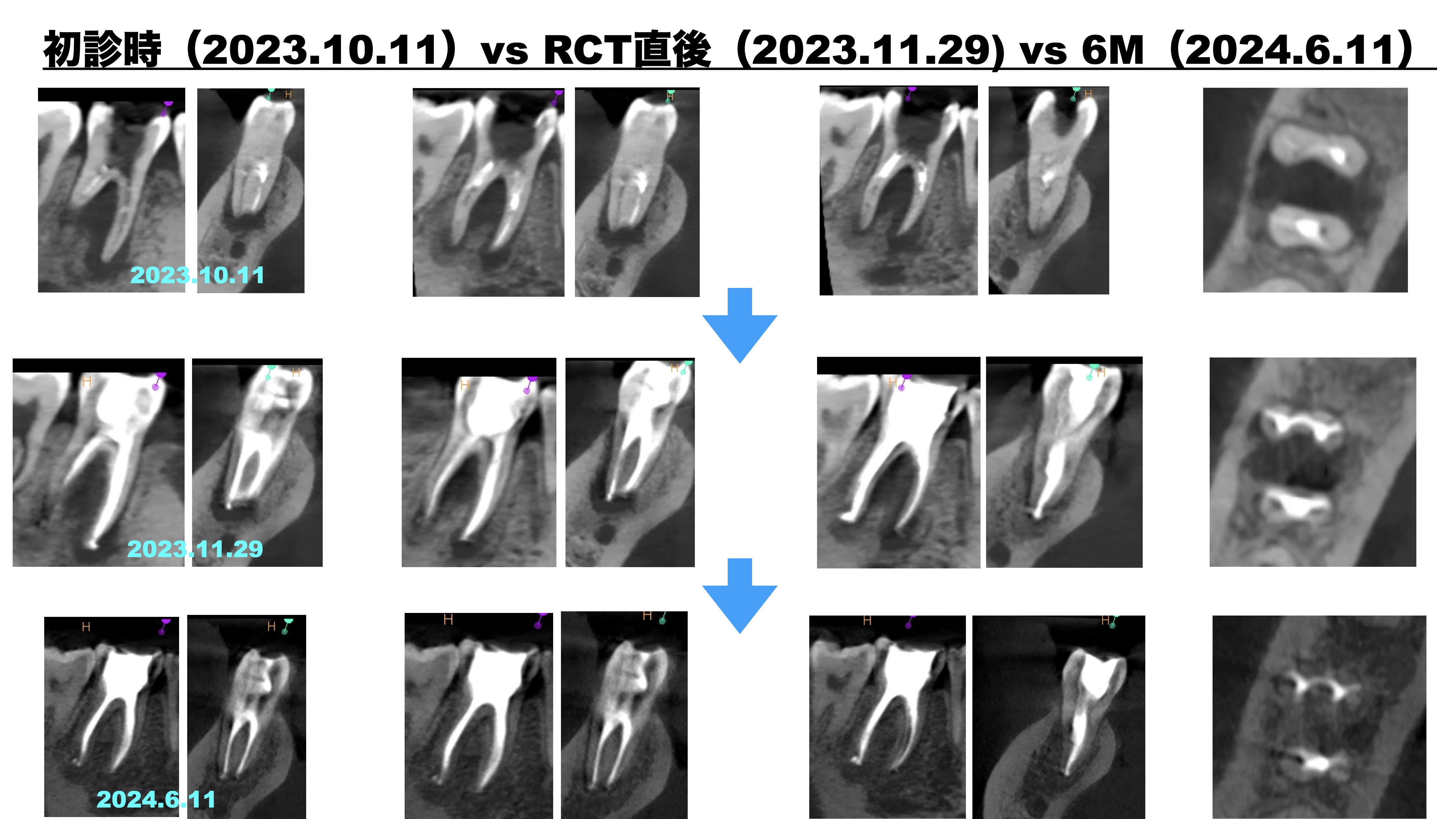

PA, CBCTも撮影した。

MB

ML

D

初診時、根管形成直後、6M時を比較した。

若い女性(実は女子中学生である)にApicoectomyをしなくて済んだ。

このケースからもわかるように、やはり歯内療法の成功の鍵は、

根管形成がされているか否か

が重要であるということがわかるだろう。

私はほっとした。。。

歯牙の咬合面が大きく削られているので、強度を上げるためにかかりつけ医にPorcelain Inlayを装着してもらうように依頼した。

次回はさらに半年後の2024.12である。

それで術後1年だ。

またその模様をお伝えします。

ということで、

今週は全て非外科的なケースのみお伝えした。

これで治るならこんなに嬉しいことはない。

間違えないでもらいたいが、

私は好き好んで外科治療をしているわけではない

のだ。

ということで、また来週。