以前の治療の経過観察。

#7のApicoectomyを2019.3.7に行っていた。

実は5年前に倒れる直前に診療している。

主訴は、

“右上前歯と下の歯の再根管治療希望。右上前歯3本の根管治療のやり直しを昨年(2018年)12月末に治療したが今年(2019年)の1月中旬から根と頬が痛くて2/1より抗生物質で抑えている。右頬が少しづつ上に上がり今は眉毛上と目の裏も痛く、頭痛もある。夜中何度も目が覚める。早く根の膿を出して綺麗にしたい。●×病院では根の治療をしないと外科治療はできないと言われた。口の中の上の方が感覚がなく、鈍痛もある。”

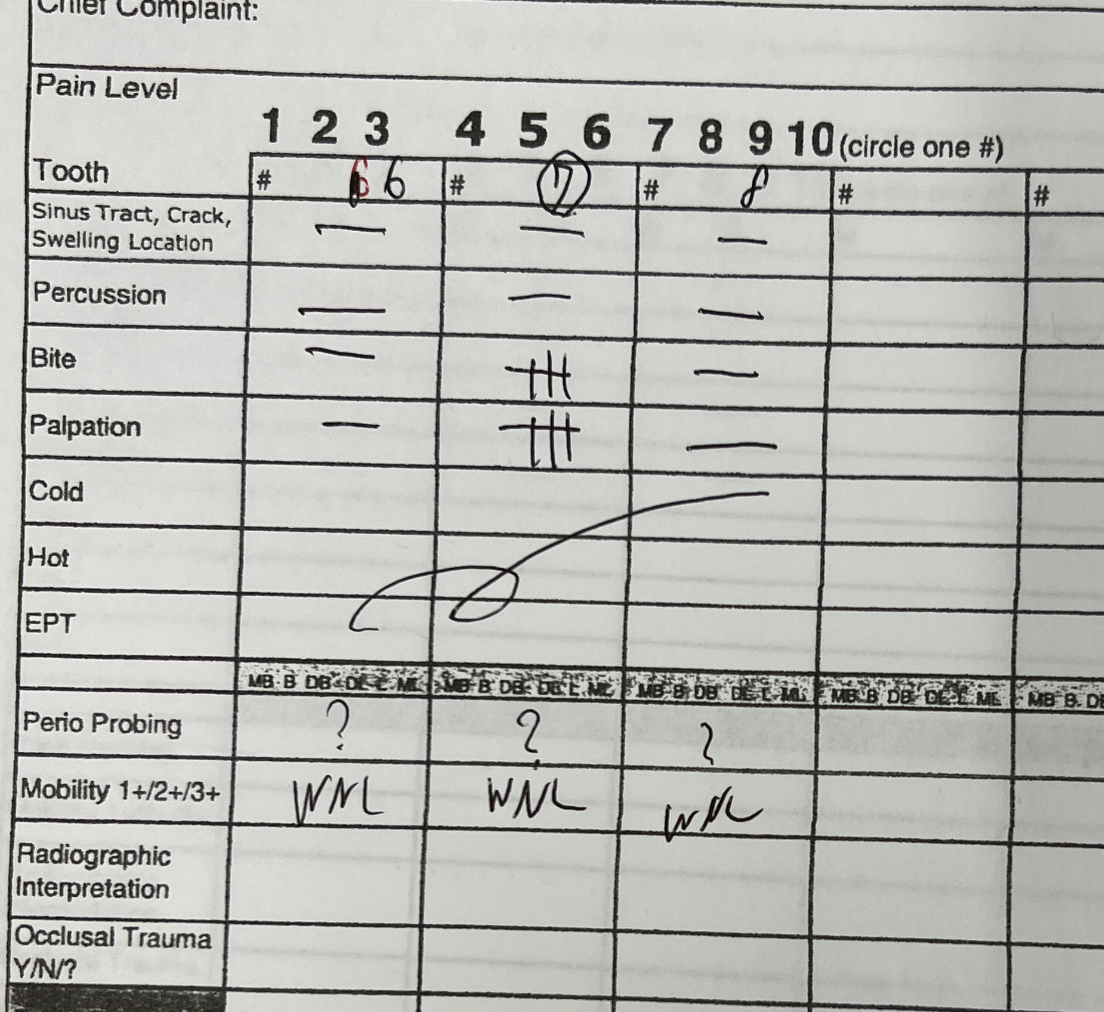

歯内療法学的検査(2019.3.7)

#6 Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio probe(不適合補綴物があり測定不可能), Mobility(WNL)

#7 Perc.(-), Palp.(+++), BT(+++), Perio probe(不適合補綴物があり測定不可能), Mobility(WNL)

#8 Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio probe(不適合補綴物があり測定不可能), Mobility(WNL)

補綴が不適合で歯周ポケットが測定できない。

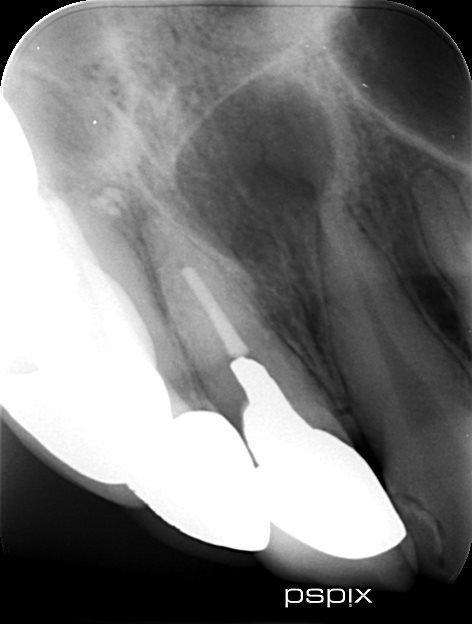

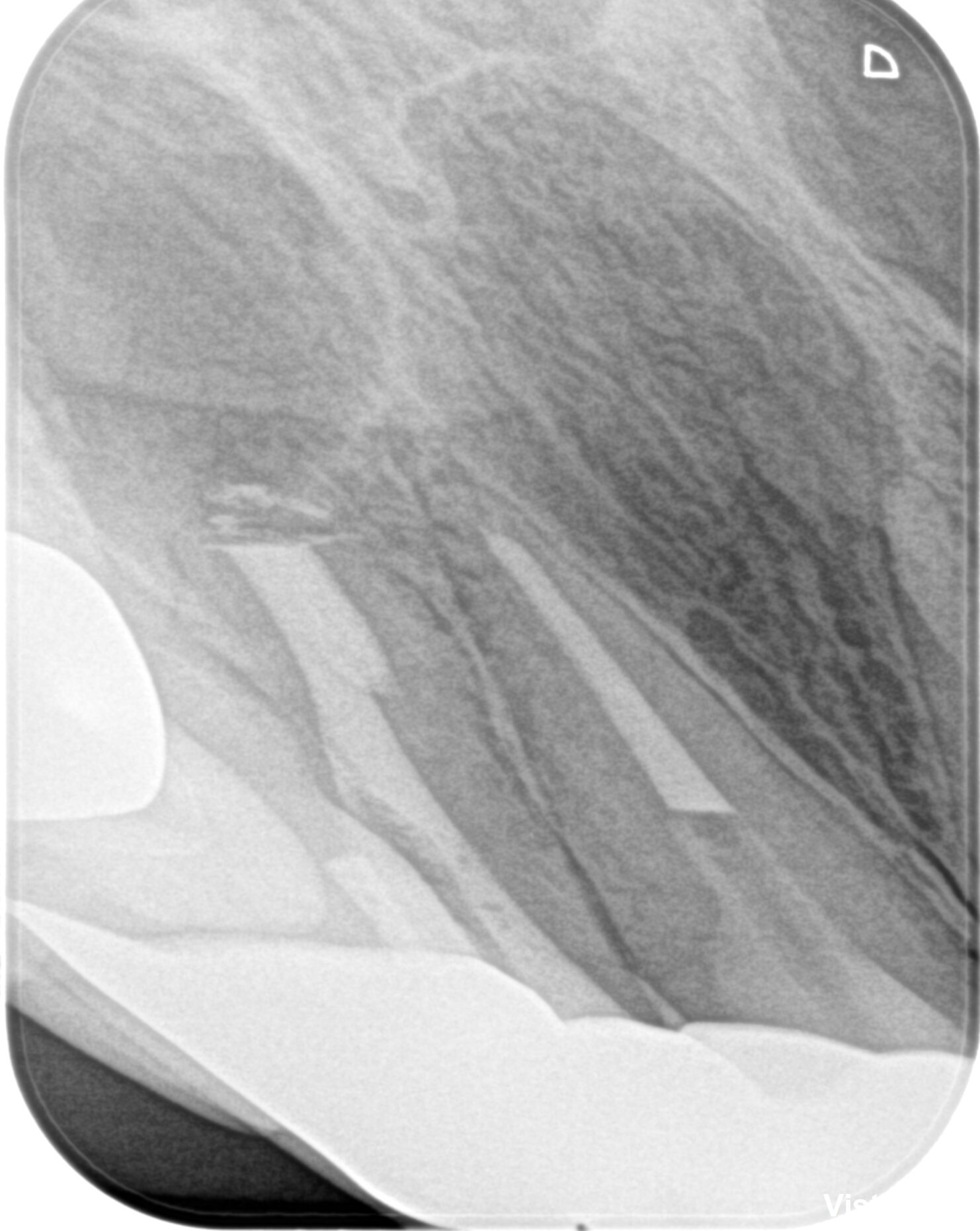

PAは以下になる。

いわゆる、ハンドファイルで直線的に形成したものである。

これでは根尖性歯周炎は治癒しない。

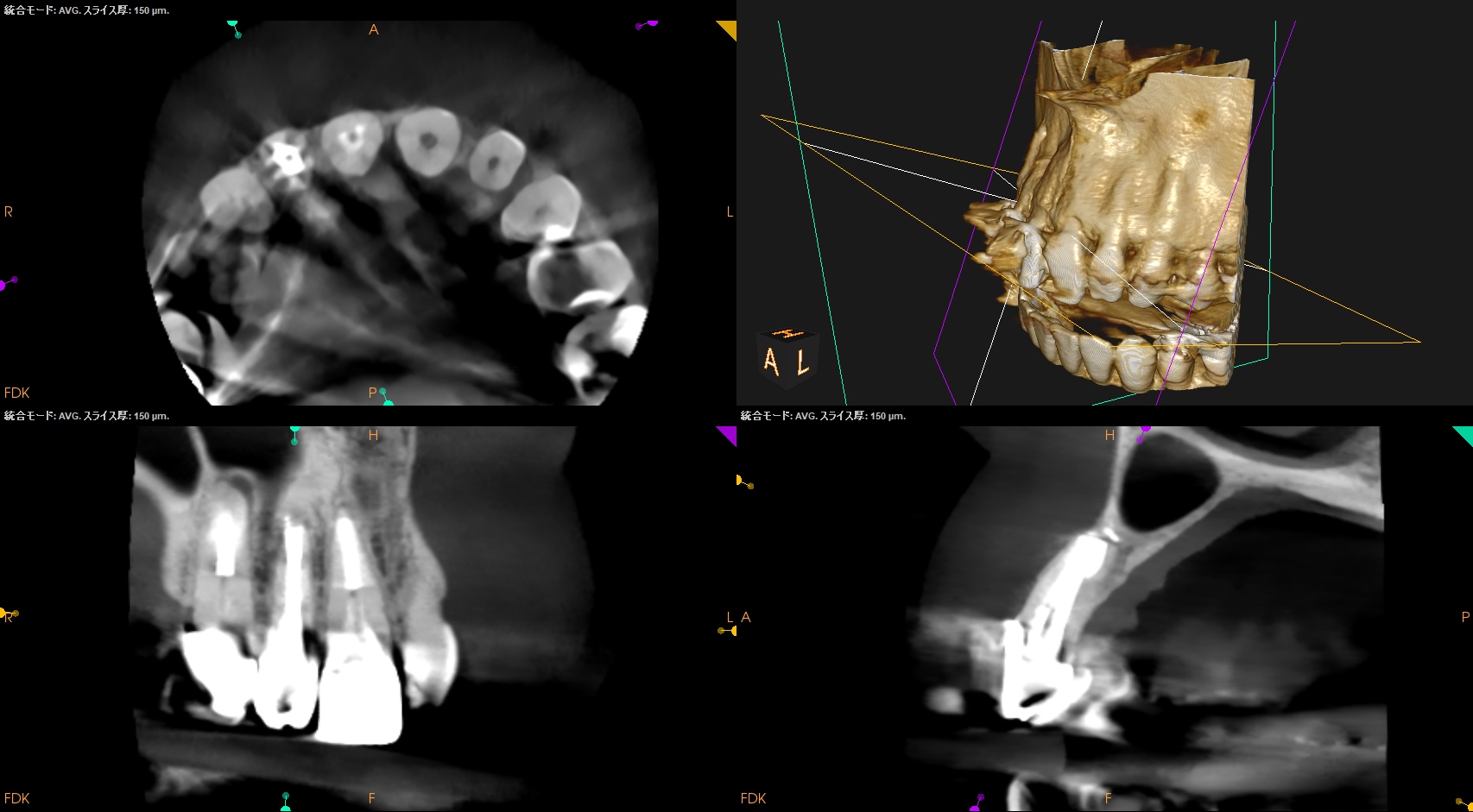

CBCTは以下である。

解剖も破壊されている。

トランスポーテーションだ。

これが日本の歯科医療の現状の技術レベルである。

さて。

私の嘆きは置いておいて、一体どうやって歯科医療して行けばいいだろうか?

まずDental Forbiaがあることから、鎮静は必須であると考える。

麻酔が苦手…と言われても無麻酔でApicoectomyはできないのだ。

そして、もう言ってしまったが再根管治療という選択肢は一切ない。

ラバーダムしていないとかそういうのは関係ない。

既にラバーダムなしでここまで直線的に大きく拡大・形成しているのである。

この術者は側切歯の解剖学的特徴がわかっていない。

わかっていればこういう治療をしないからだ。

☆側切歯の特徴

①歯根は遠心または口蓋側に高頻度で湾曲している

②その解剖学的特徴はPAではわからない

③側切歯の根尖病変は口蓋側に存在することが多い

④口蓋側に盲孔の存在

一度削ったものはもう2度と元に戻らない。

複水盆に返らずである。

形成したらそれを元に戻すことはできないのだ。

そして、それは細菌も減りはしないということを意味している。

これがハンドファイルで根管治療することの悪である。

誰かが、ハンドファイルではこんな方法でやるんだ!と言ってもあなたはできないでしょう?できないことをなぜ追及するのだろうか?

誰でも一定の経験を積めばできる方法の方がよっぽど社会的な貢献ができる

と私は考える。

ということで、静脈内鎮静+#7 Apicoectomyという治療になった。

治療は2019.3.7に行われた。

この患者さんは鎮静してApicoectomyを行なっているのに、麻酔をするとそれをやめさせようと手を伸ばしてきたことを今でも覚えている。

すると当時うちに来ていた非常勤の麻酔の先生が慌てて鎮静の度合いをあげていた。

そういう患者さんだったのだ。

1週間後に抜糸だったが、私はその日に倒れてしまい他の部位の治療も予後も追えなくなってしまった。

そこから5年が経過した。

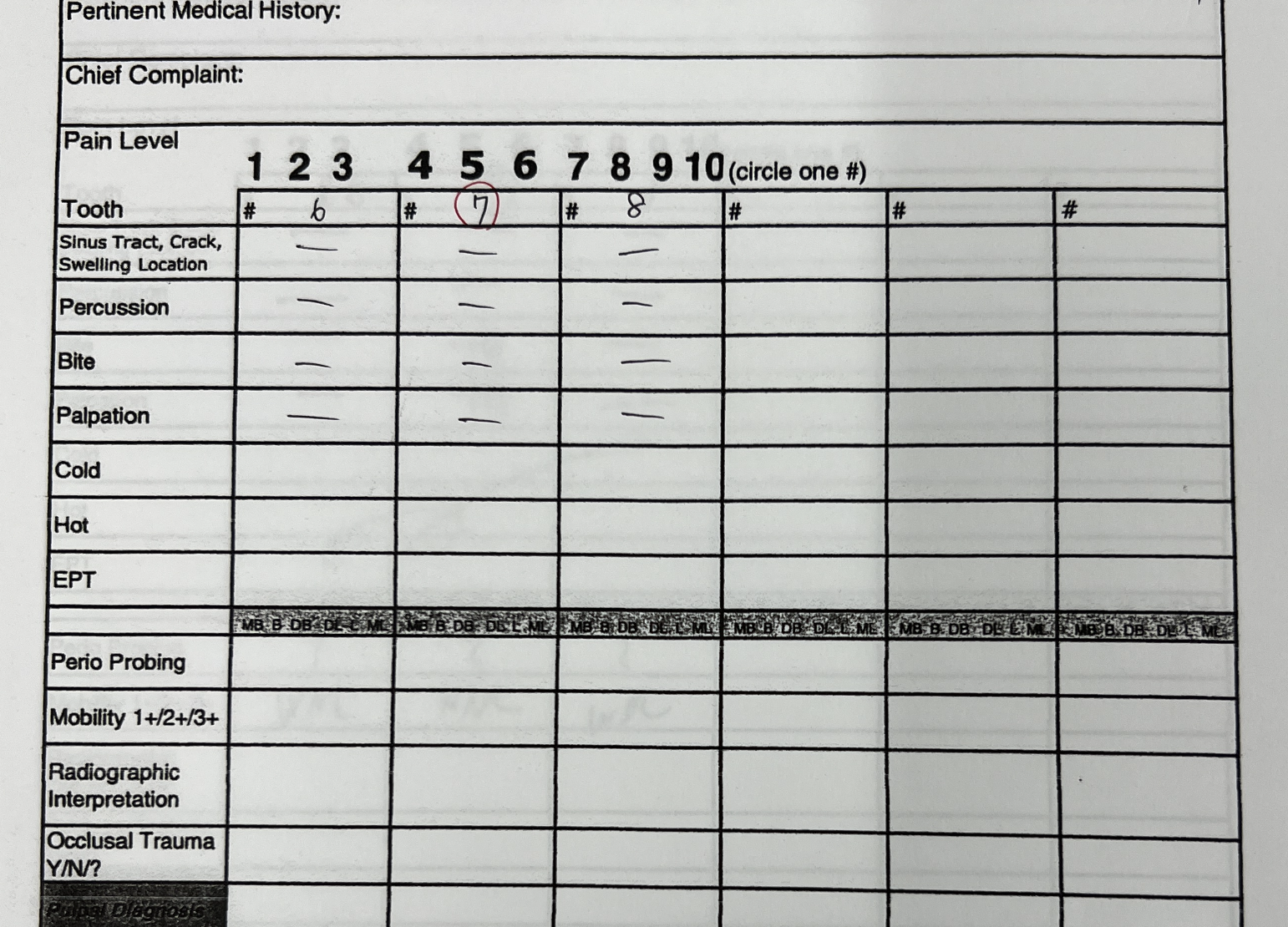

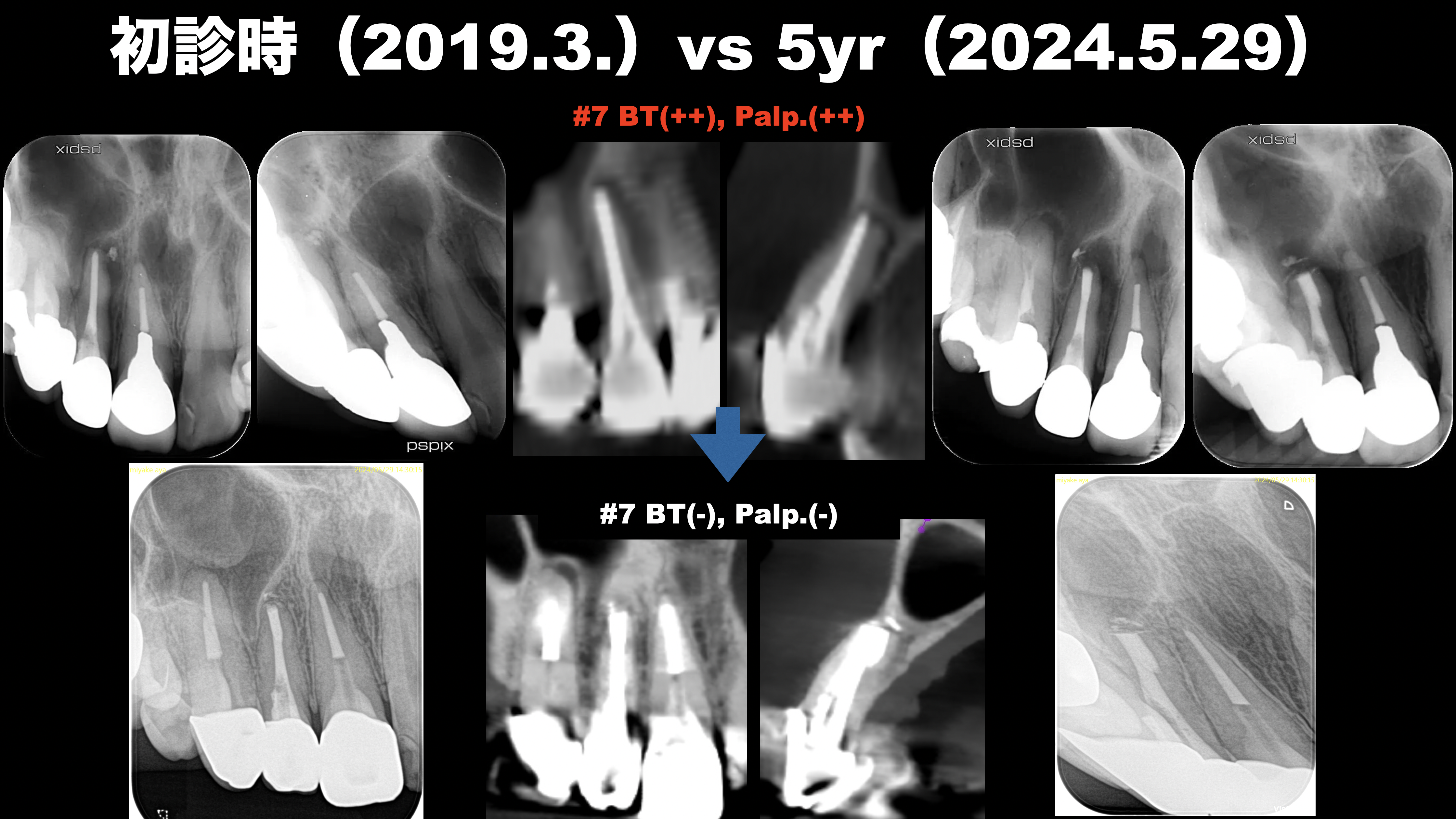

#7 Apicoectomy 5yr recall(2024.5.29)

初診時は以下のような状況であったが、

5年経過して、以下のような環境に変化した。

問題は解決されている。

以下が検査動画である。

問題が解決した。

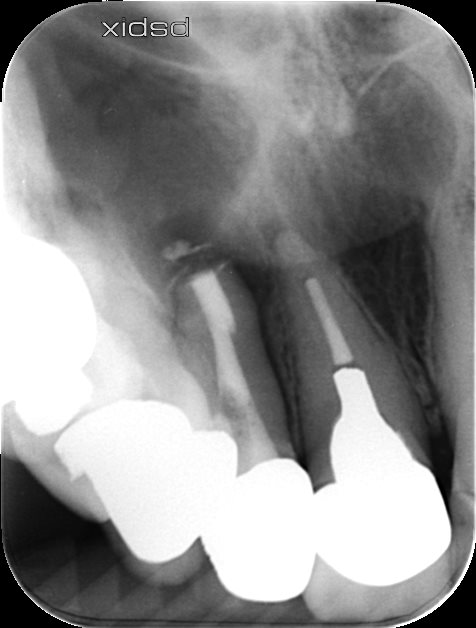

PA, CBCTは以下だ。

初診時と比較した。

大幅に状況が改善したことがわかるだろう。

トランスポーテーションで根管治療が不可能になっても、Apicoectomyができればこの状況から患者を助けることができるのである。

あなたもその技術を身につけますか?

それとも誰かに委ねますか?

それとも、知らん顔しますか?

それは、あなたが患者さんとどう接するかで決まります。

ということで、経過観察はこの日で終了した。

長い間、お疲れ様でした。