紹介患者さんの治療。

主訴は、

左上の奥歯を被せ直すので根管治療をやり直した方が言われたので来院した

である。

歯内療法学的検査(2025.7.25)

#15 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#15には何の症状もない。

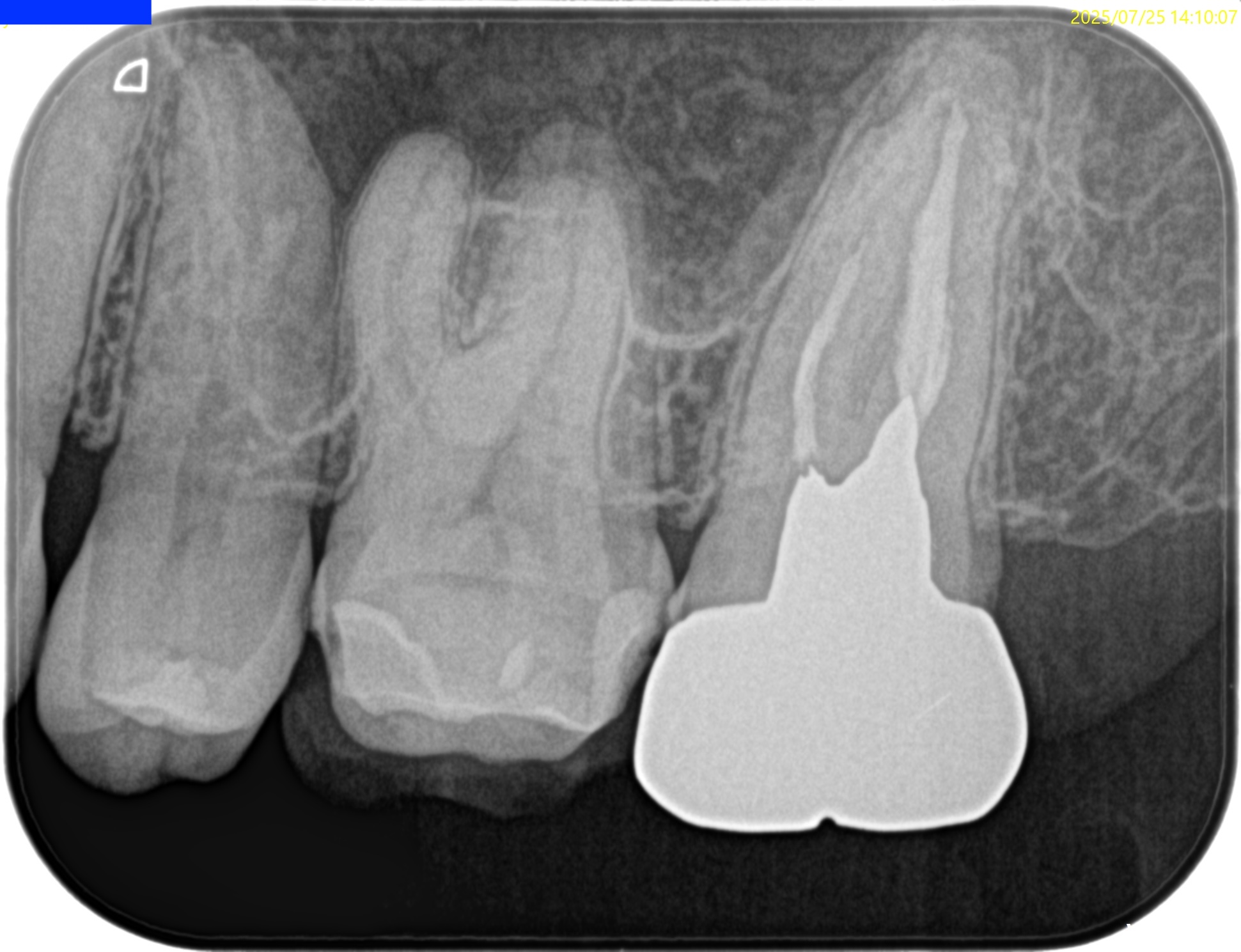

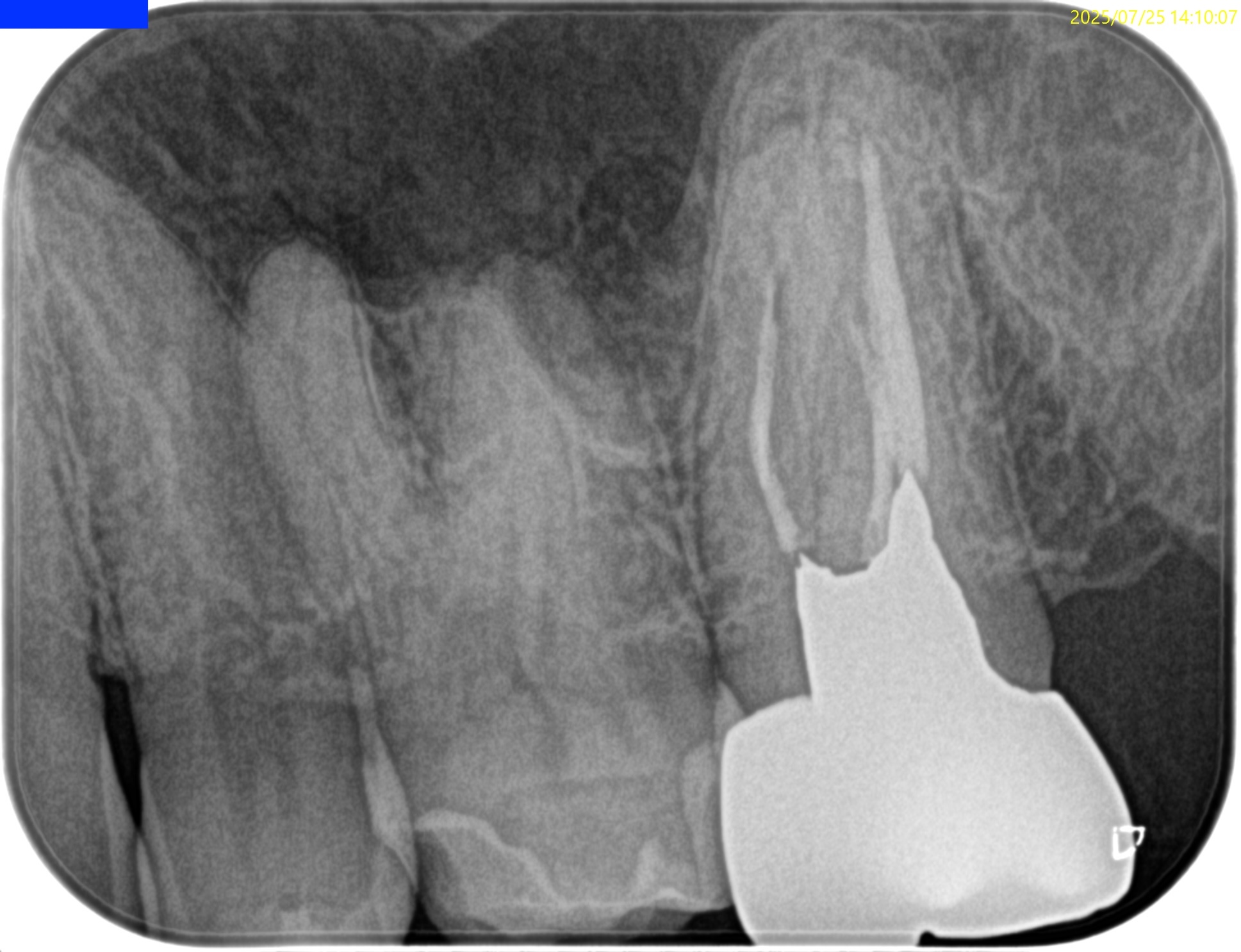

PA(2025.7.22)

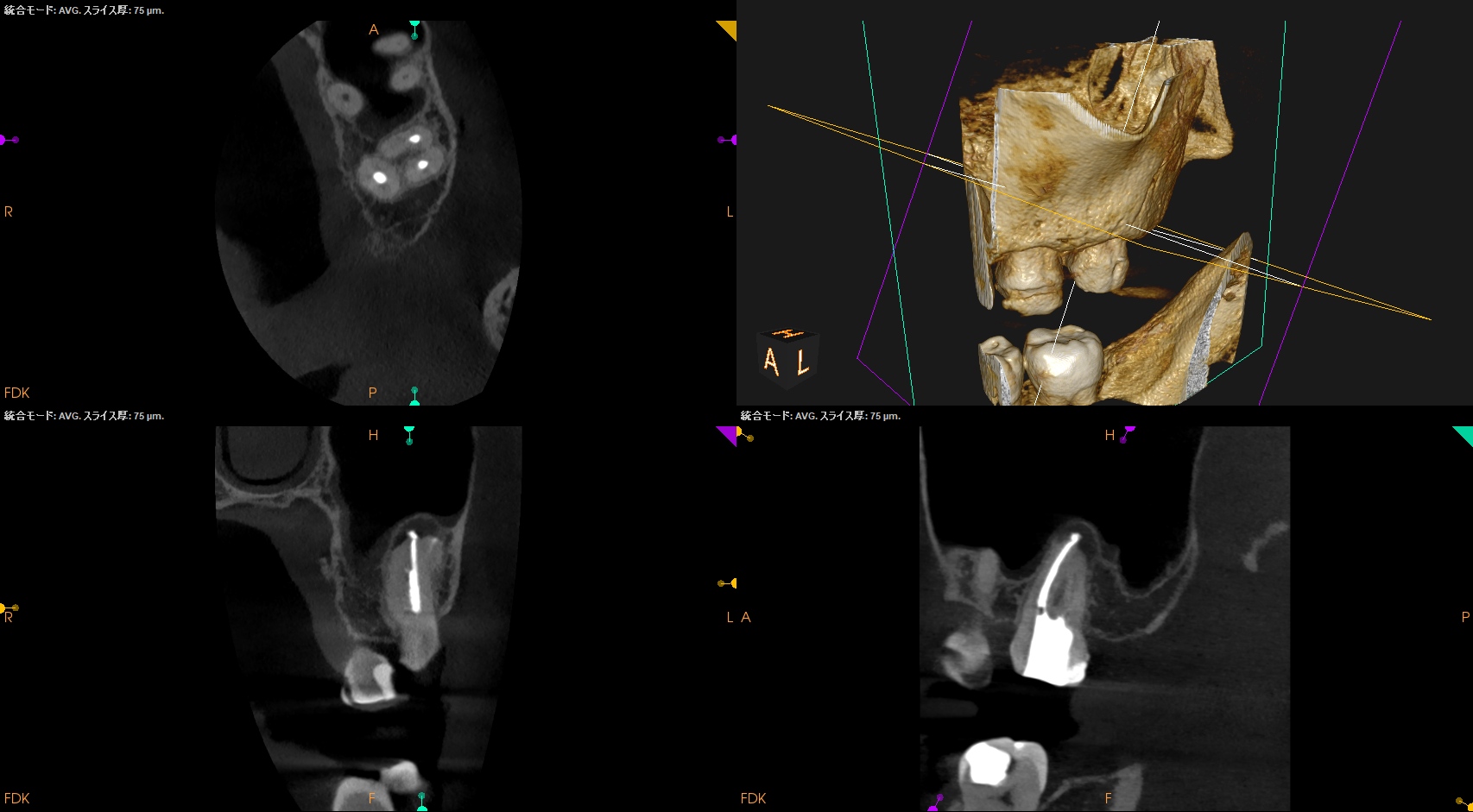

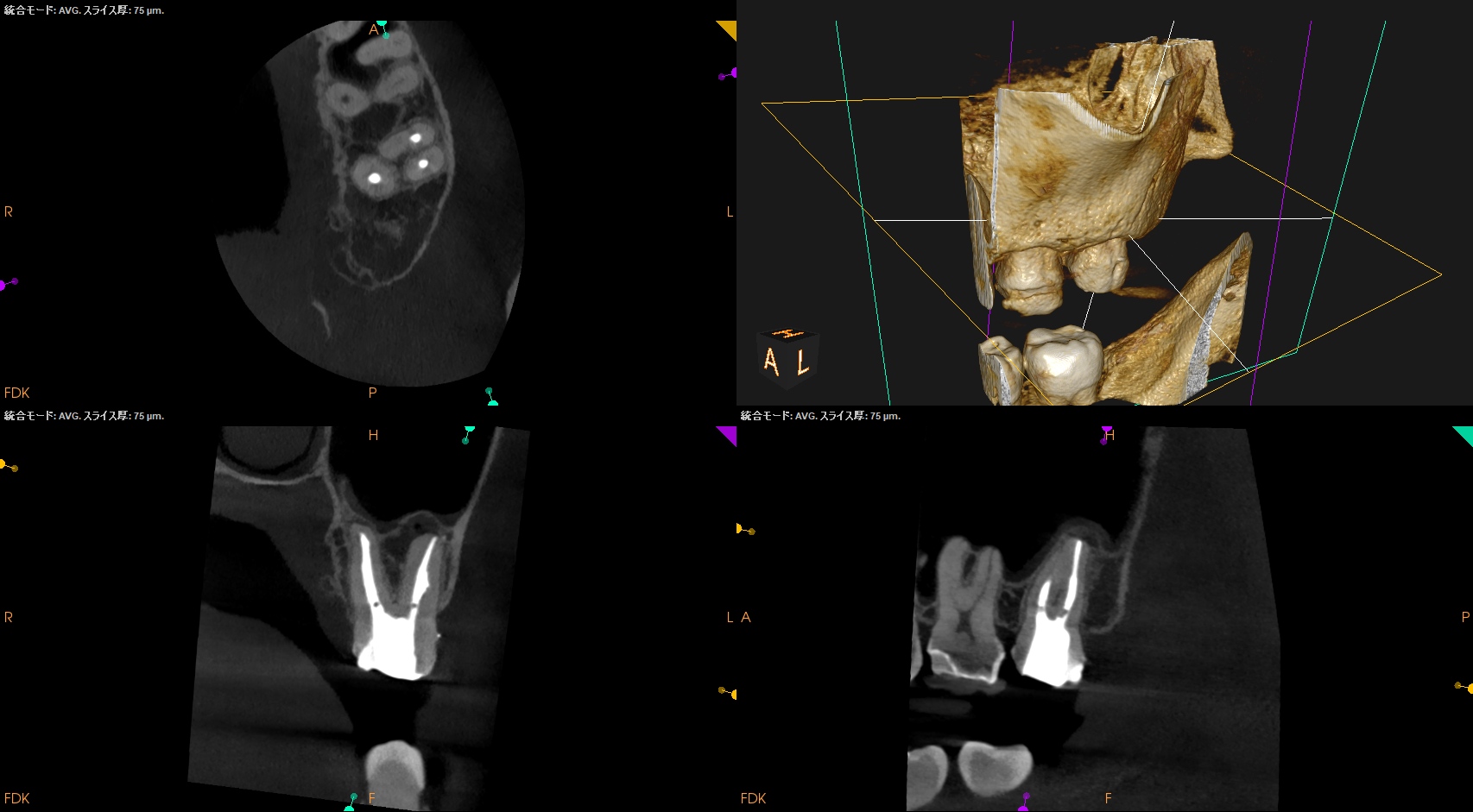

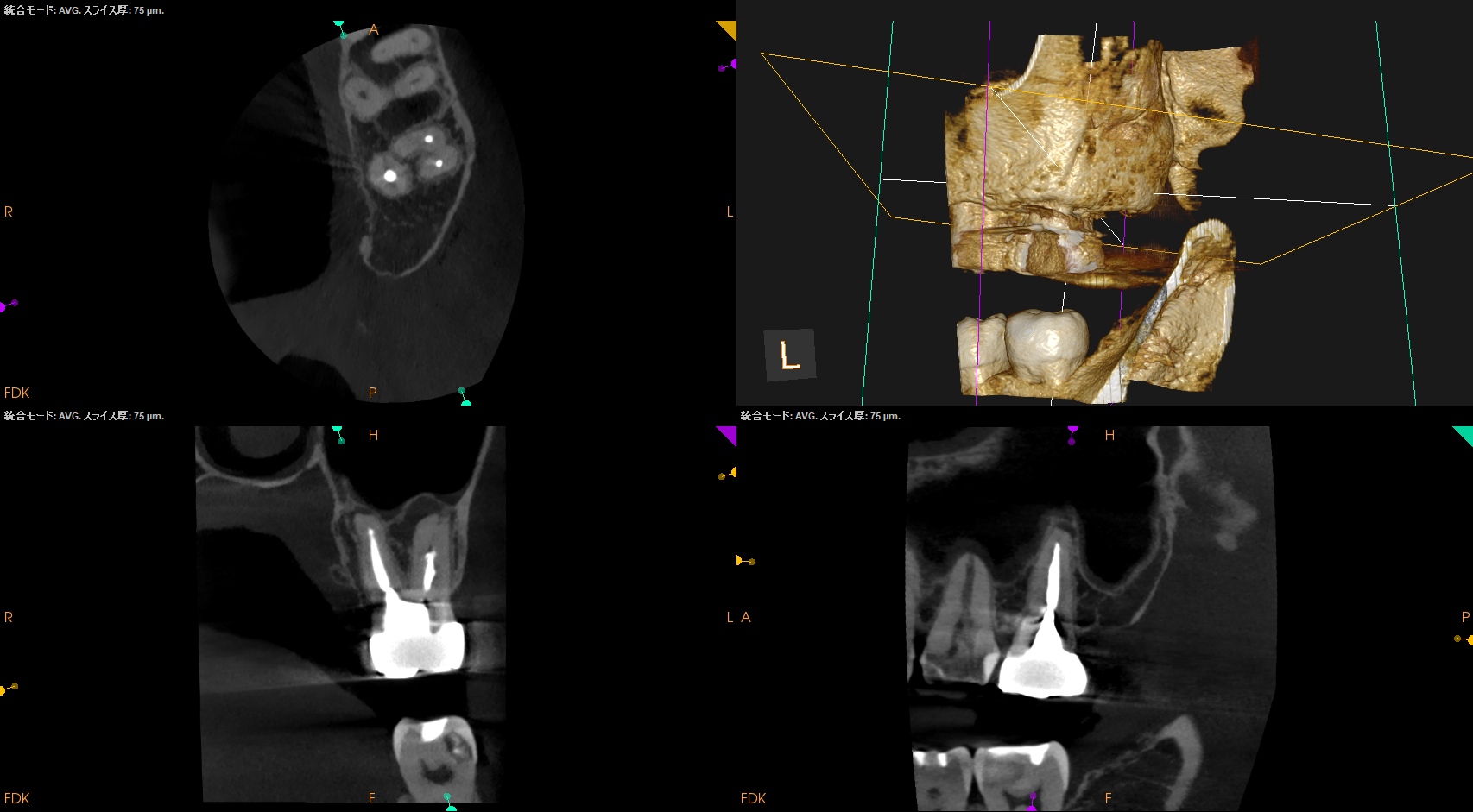

CBCT(2025.7.22)

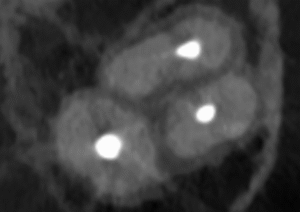

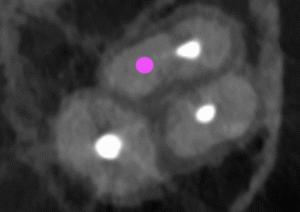

MB

この絵↓

から、MB2があることがわかる。

このことからも、

CBCTはもはや歯内療法には欠かせないアイテムである

ということがわかる。

被曝量がどうだとか、診断力が云々という批判は当たらない。

航海に出るのに地図や羅針盤があるかないか?以上の大きな問題であろう。

DB

P

MB,DB, Pともに根尖部が石灰化しているような印象を与える。

穿通しないかもしれない。

が、それでも60%は治癒する可能性があるのだ。

以下の記事を参考にされたい。

術前に不適合なお粗のクラウンが装着されていることから、穿通の必要性は必ずしも必要はないと考える。

これは、術前に患者さんにお伝えした。

歯内療法学的診断(2025.7.22)

Pulp Dx: Previously treated

Periapical Dx: Asymptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: Re-RCT

別日に治療へ移行した。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#15 Re-RCT(2025.8.22)

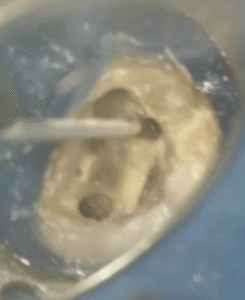

除冠後にメタルポストコアを除去した。

すると…

遠心部〜口蓋遠心部分の一部は健全歯質がない。

クラウンレングスニング(Crown Lengthning)が必要な案件だろう。

が、根管治療自体は隔壁(Temporary build up)形成すれば可能である。

Zooを使用して隔壁形成した。

ということで、隔壁形成後に再根管治療である。

その際は、以下のように治療していく。

☆再根管治療の進め方(2025.9 ver.)

①C-solutionを窩洞内に入れてApex-1~2mmまでGutta Percha Point除去用のNi-Ti Fileで形成する。(必要に応じてAM Fileを使用し根管内のGutta Percha Pointを除去する)

②根管にC-solutionを入れて、C+ Fileで穿通を図る。穿通しない場合は必要性に応じてNi-Ti Rotary Fileを高速回転・低トルクで使用して機械的に穿通させる

③HyFlex EDMで根管再形成。MAFは#25.Vの根管への入り方で決定する

そんなことをしてもGutta Percha Pointが全部取れないじゃないか?!というあなた。

Gutta Percha Pointは根管から再根管治療で全て取れるのでしょうか?

取らないと問題だろうか?

知識がないというのはこういうところで差が出る。

詳細は、

Basic Course 2025

でご説明します。

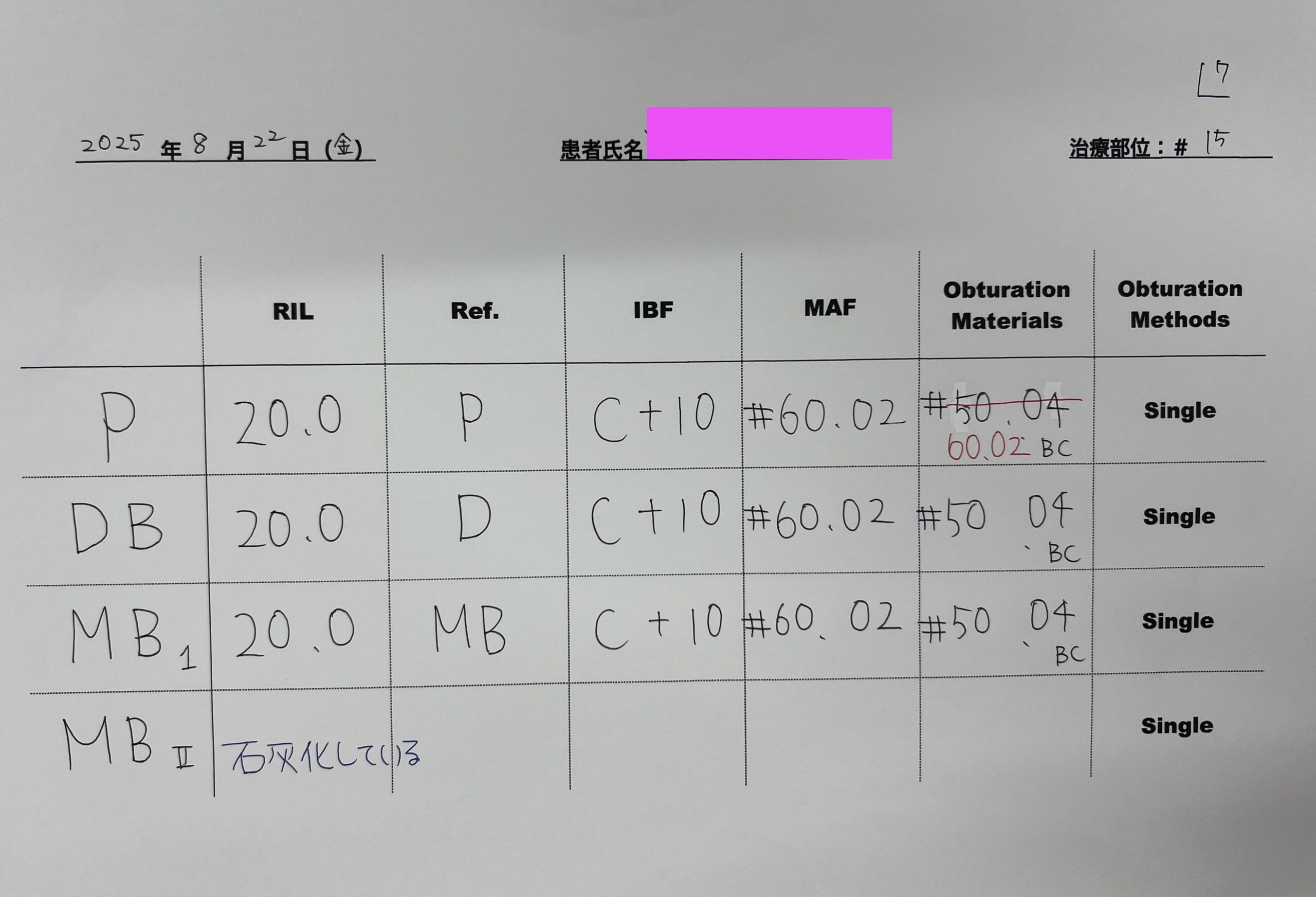

ということで、作業長は以下である。

何と…全ての根管が穿通した。

このことからも、

画像から与えられる印象からで穿通するかどうか?は判断できない

ということが改めてわかる。

それぞれの根管形成を行うのだが、作業長が全て同じなので非常に楽だ。

当該サイズまで根管再形成するが、よくある質問で

なぜ、MAFが#60.02なのか?#40.04じゃダメなのか?

というものがある。

その理由は以下だ。

これらの一連の画像、動画から私が伝えたいことがわかるだろうか?

これが私がMAFをHyFlex EDM #60.2/ProTaper Gold F5にする理由である。

意味が???なあなたは、Basic Courseでお待ちしています。

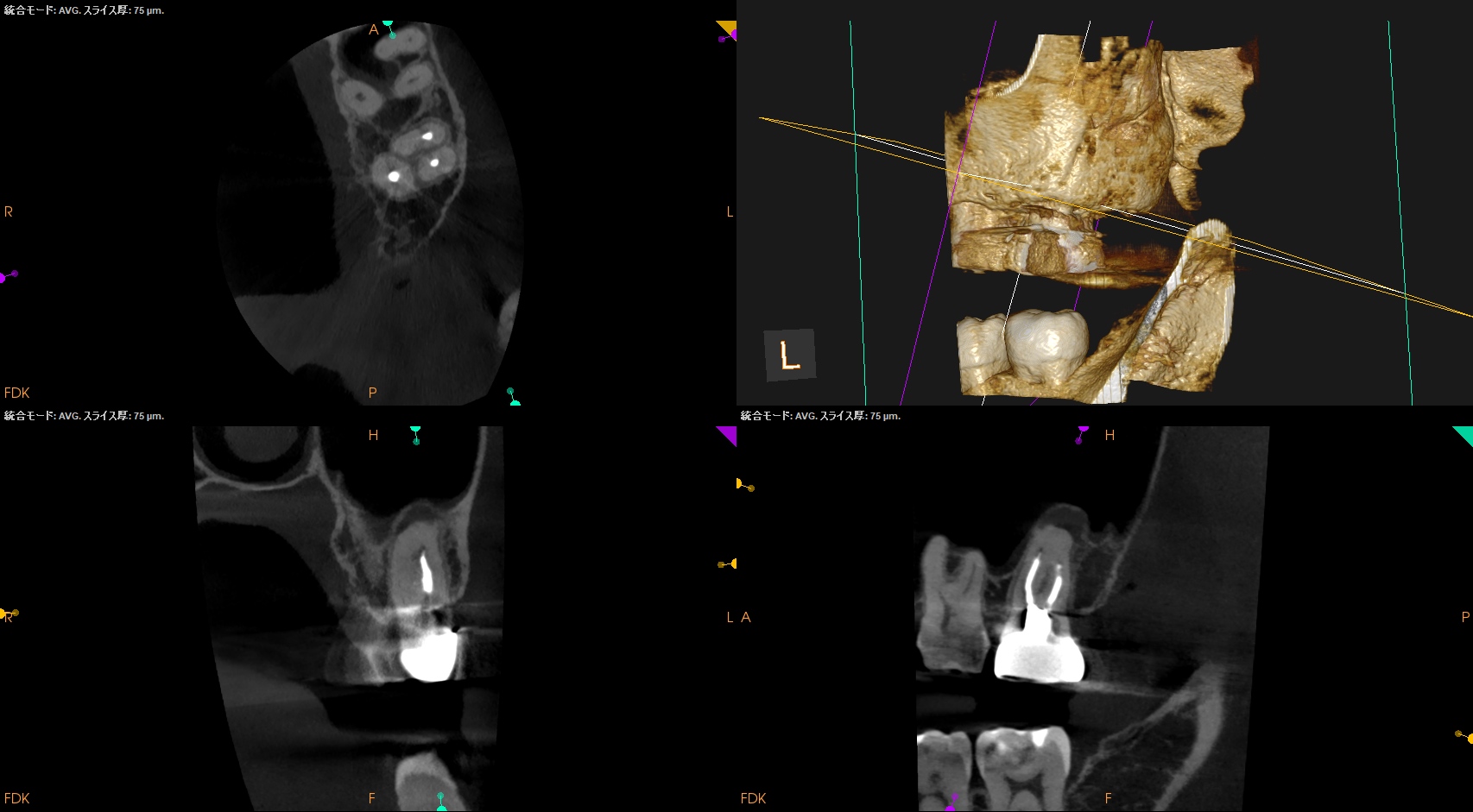

HyFlex EDM #40.04

P

#40.04は入れただけで終了。全く形成できない。

DB

DBは#40.04でStop(MAF=#40.04)でもいいかもしれない。

MB

MBも#40.04がMAFでいいかもしれない。

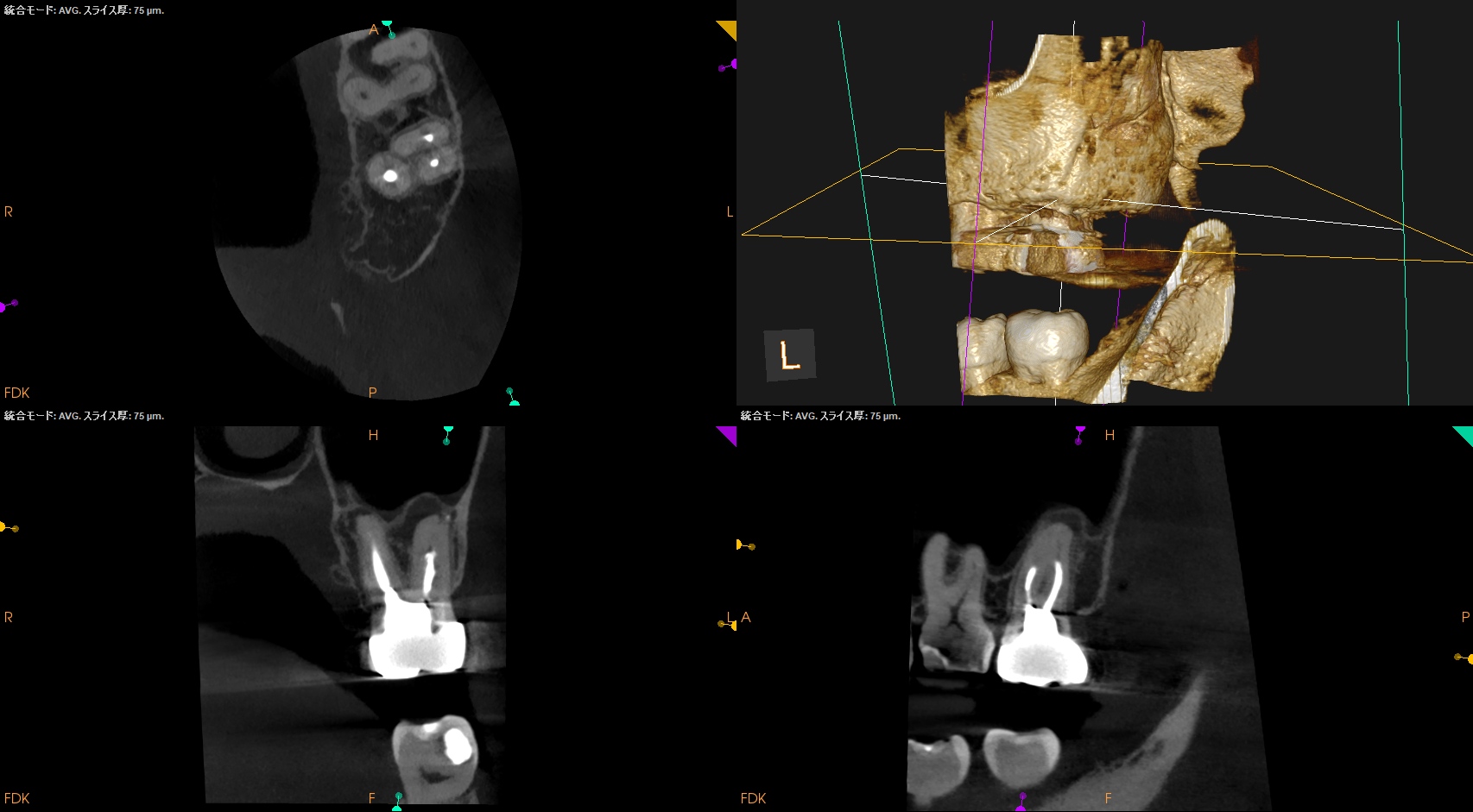

HyFlex EDM #60.02

P

根尖病変のサイズ、その再根管形成量からMAFはPは#60.02でOKと判断した。

DB,MBだが#40.04のままで終わってもいいが、病変が大きくあることから#60.02まで拡大することに決めた。

その方が病変の治癒に貢献するからである。

歯根破折には貢献しないけれども。

DB

MB

Patency Fileをした。

理由は術後疼痛の軽減の為、である。

こんなしょっぱい?やり方でもここまで↓窩洞内・根管内は綺麗になる。

ということで、Single Pointで根管充填した。

Pであるが、MAFが#60.02なのでGutta Percha Pointは#50.04にサイズダウンさせるのであるが、

#50.04の当該作業長がReference Pointを超えてまだ入っていく感覚があるので、Overextensionを嫌った私は#60.02に変更した。

すると…

理想的な位置でストップした。

このことから、PのGutta Percha Pointのサイズは#60.02と決定した。

これが、

意思決定

である。

DB,MBは#50.04でOKであった。

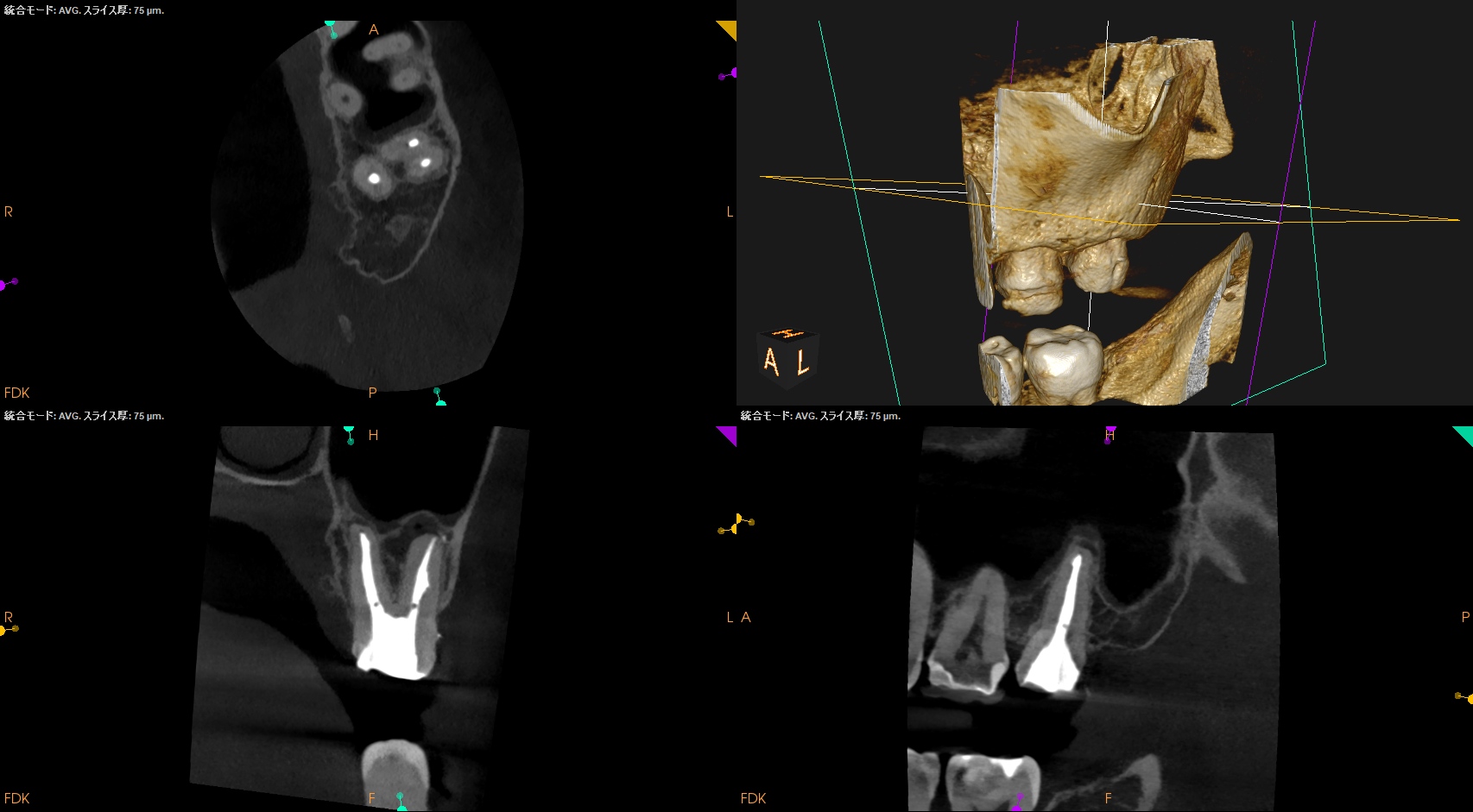

このままBC Selaerとともに根管充填し、術後にPA, CBCTを撮影した。

MB

DB

P

問題はないと思われる。

が、ゆめゆめ間違いないでいただきたいのが、

これで必ずいい結果が出るわけではない

のである。

その理由は何度もこのHPで語っている通りだ。

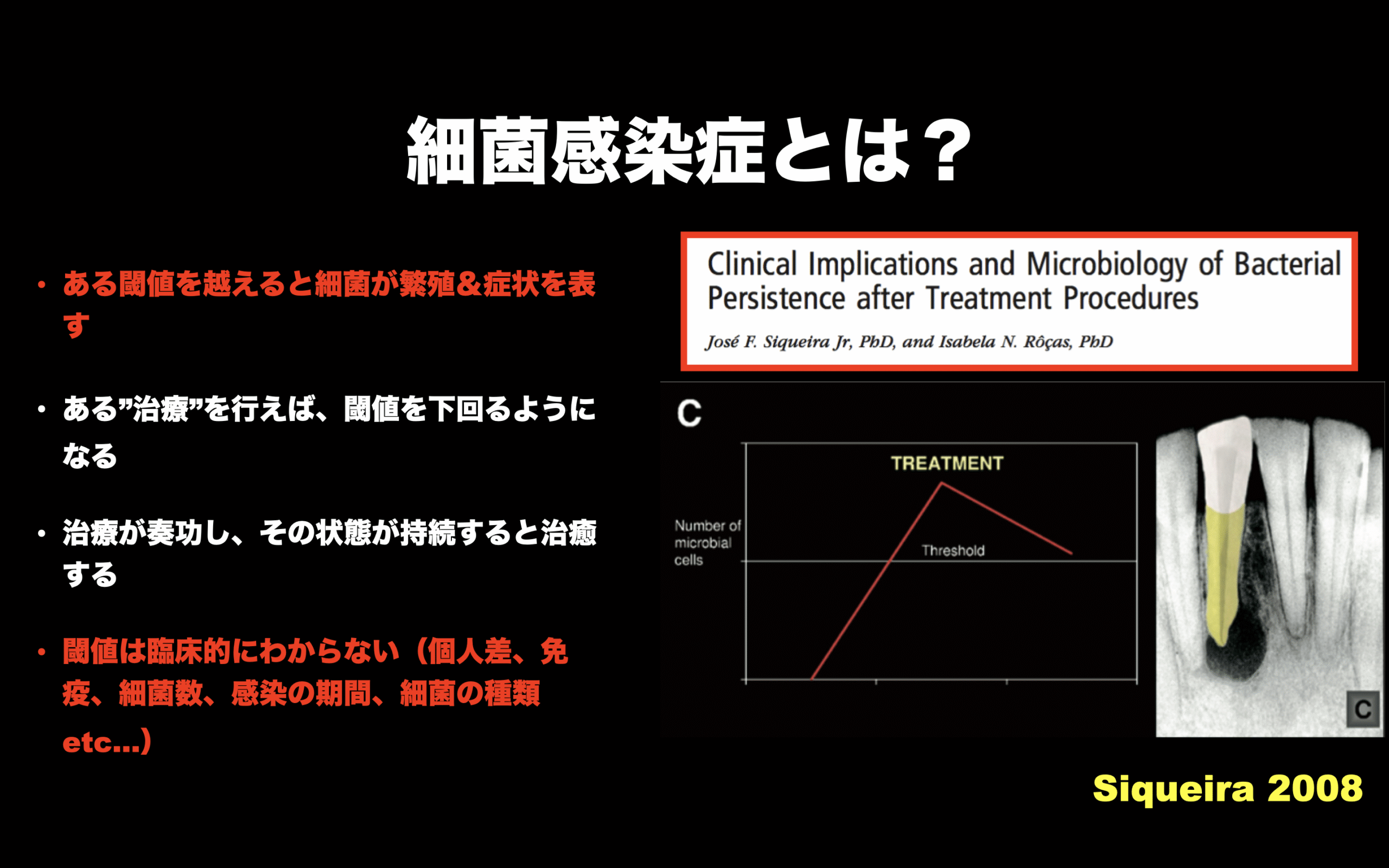

Siqueria 2008 Clinical implications and microbiology of bacterial persistence after treatment procedures

が、問題があればApicoectomyかIntentional Replantationだ。

それらは成功率が90%の治療なのだから。

いずれにしても、次回は半年後である。

また、その模様をお伝えしたい。