昨日の記事の患者さんは#3のPの再根管治療が必要であったので, それも同日に行なっている。

歯内療法学的検査(2025.2.18)

#3 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(+), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL), Sinus tract(+)

PA(2025.2.18)

Sinus tractにGutta Percha Pointを挿入し、PAを撮影すると、

#3 MBがその原因の可能性が高いだろう。

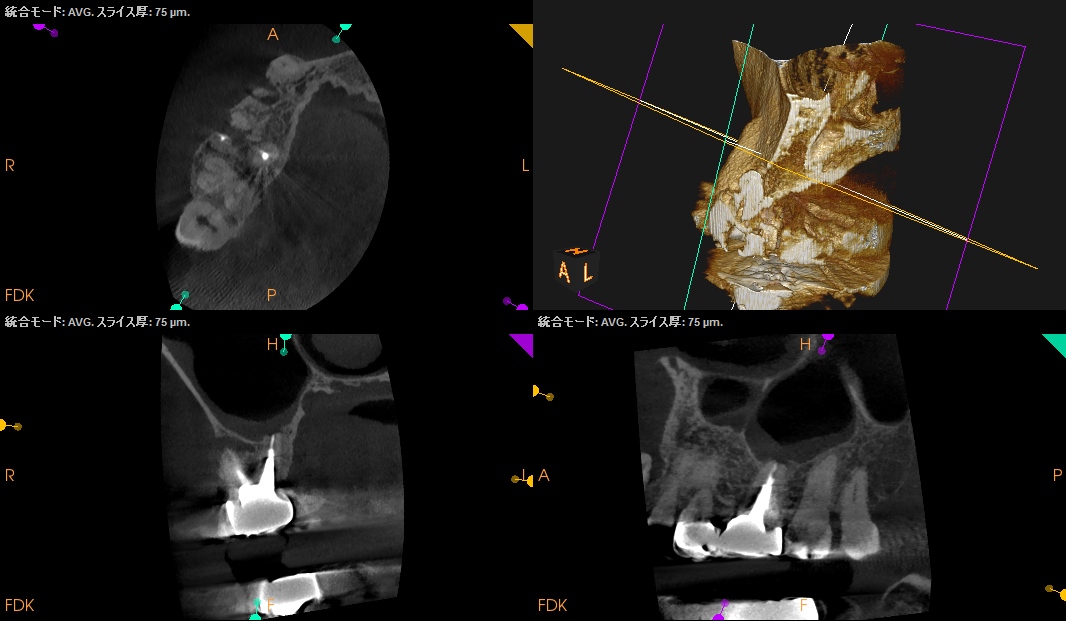

CBCTも撮影した。

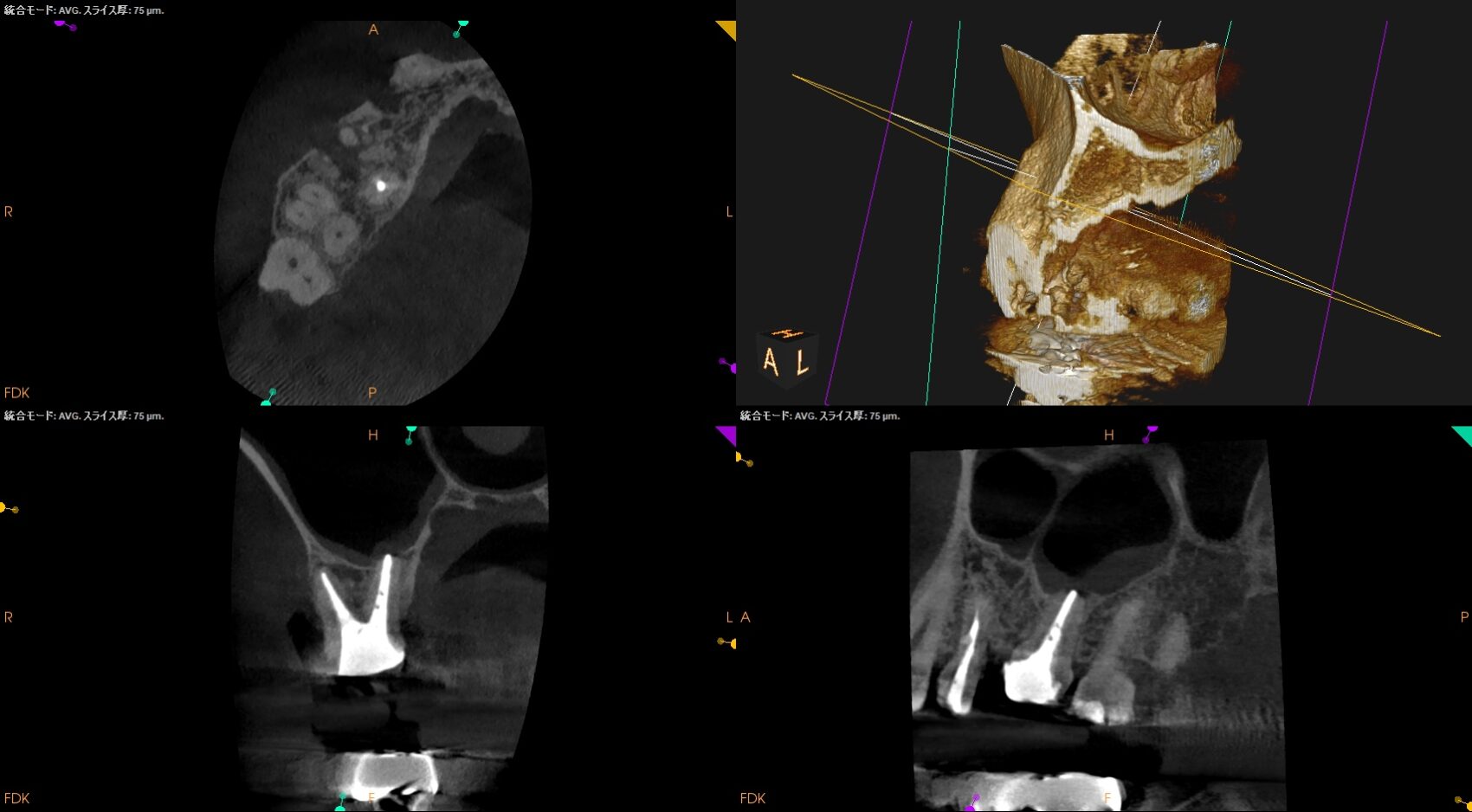

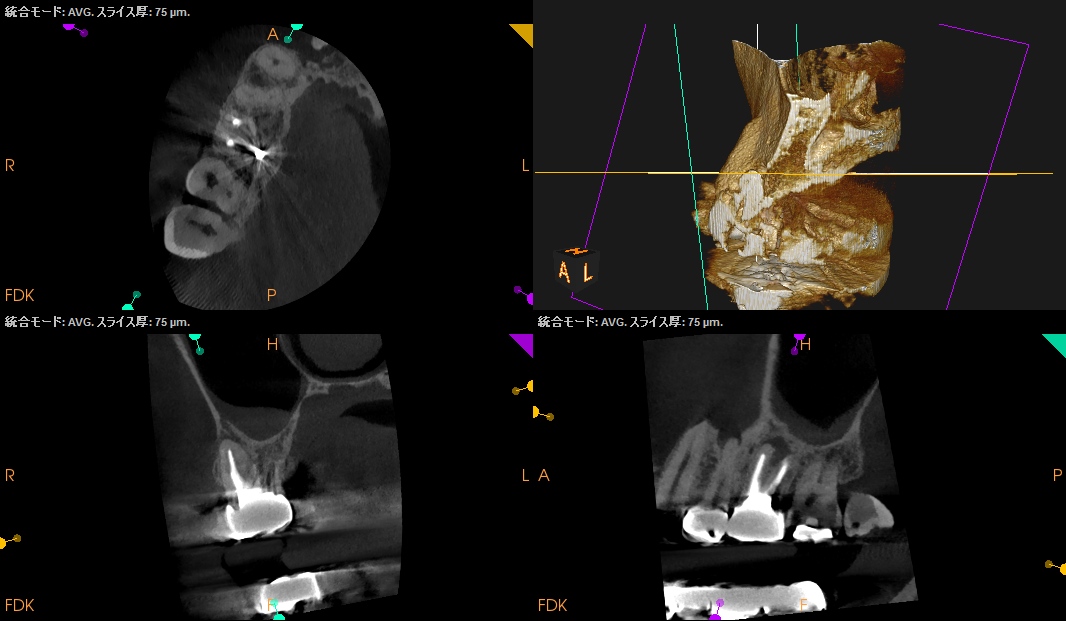

#3 CBCT(2025.2.18)

MB

DB

P

MBとPの病変があるが、Pは再根管形成ができそうだ。

MBはSinus tractがあるのでそもそもが非外科的な治療の適応症にはならないだろう。

ということで、#5のRCTの後、#3 Re-RCTへ移行した。P根だけの再根管治療だ。

☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

#3 Re-RCT(2025.2.18)

クラウンを除去するとメタルポストコアが見て取れた。

従来はここでEndoGuide burが登場したが、今回は日本で販売されているコメット社のバーを使用してみた。

これが初の使用である。

メタルコアを除去するのが苦手な方は以下の動画を参考にされたい。

まずラバーダムをかけてVPチップを当てる準備をしていく。

そしてVPチップを当てるのだが、問題なく除去ができた。

ということでここから得られる結論がある。

EndoGuide burはもう輸入しなくてもいいと言う事実

だ。

こんな便利な道具が日本にも存在していたのか…

以下がその便利な道具だ。

この中のEX1のタービン用のもののみが使用に耐えられる。

が、この説明書には

EX1はイスムス上部の象牙質の切削に、

EX2は根管口探索とアクセス窩洞形成に使用できる

とあるが、

もちろんそんなことには使用しないのは自明だ。

その理由がわかりますか?

分からないあなたは、

Basic Course

に出席するとわかる。

まあ分からなくても高血圧にもならないし、

脳動脈瘤もできないし、

脳出血も起きないけれど。

全部私のことだがw

さておき、話を戻そう。

この後、P根のみを再根管形成していく。

Gutta Percha Pointを除去すると…

この画像が意味することは、

P根は根管形成・根管充填は租であったが、実際はすでに外部吸収を起こしていたと言う臨床的事実である。

この部分がSinus tractの原因であったら…と思うとゾッとするが、

幸にしてそれはなさそうだ。

ということで、穿通させていくが、

穿通に使用したK Fileが#40である。

この事実は、

HyFlex EDM #25.V, #40.04を挿入しても無駄だ、と言う臨床的事実を突きつける物である。

以下がその証明だ。

挿入しただけで終了している。

これでは…

再根管治療の意味合いがほぼない、と言うことになる。

#60.02を使用した。

若干だが、形成できている。

これ以上太いFileはHyFlex EDMにはないので、これ以上拡大しようとしたければ、テーパーを増やすしかない。

ということで、ProTaper Gold F5を最後に使用した。

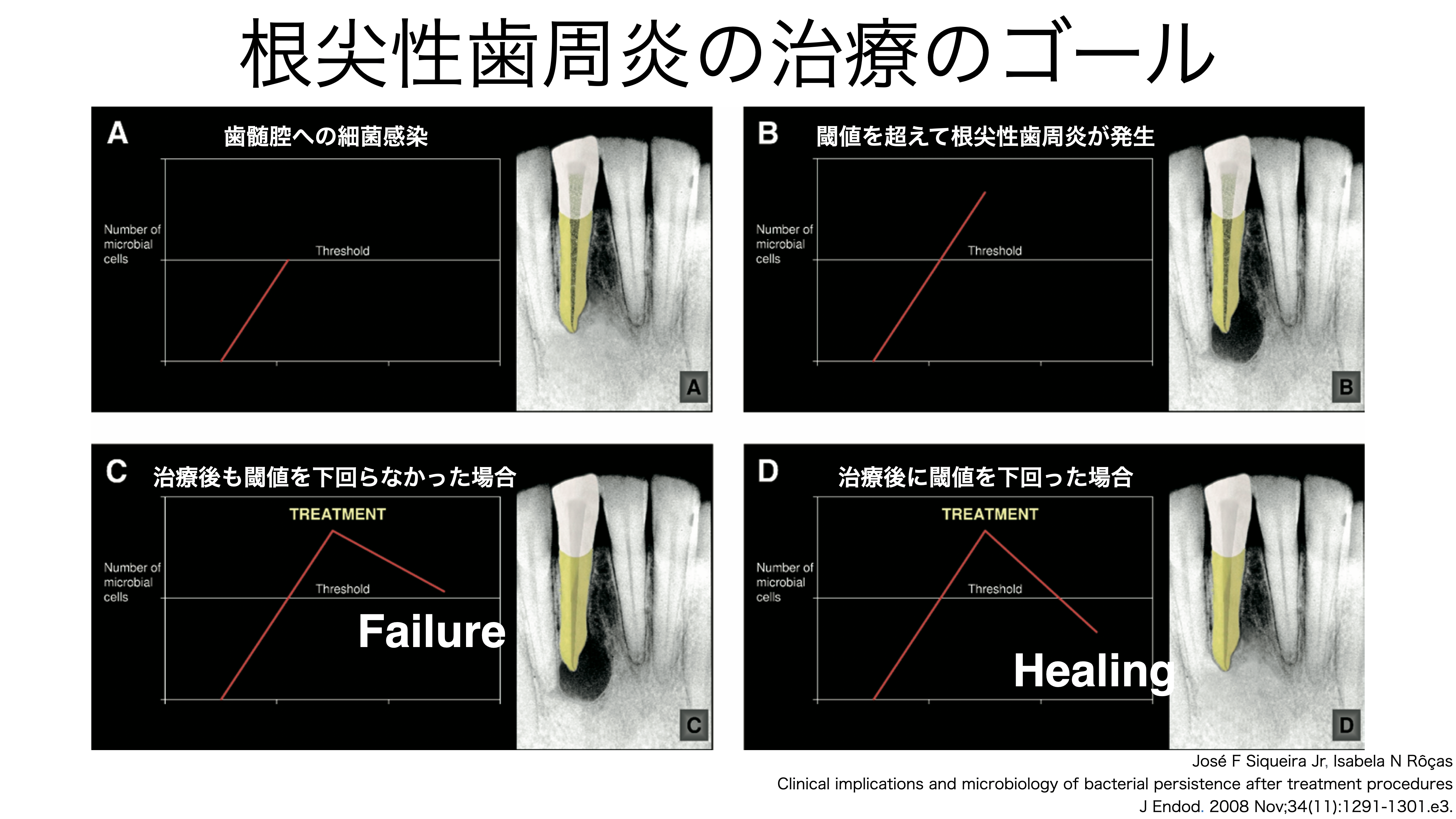

ここまで行なって、治癒するか?だが、それは

神様が決めることである。

理由は以下だ。

根管治療して治るか?治らないか?は、

患者の免疫力

患者が有する細菌の毒性

のバランスに左右される。

それを術前に知る方法はない。

だから治療は奥が深い?のかもしれない。

まあ死なないけど。

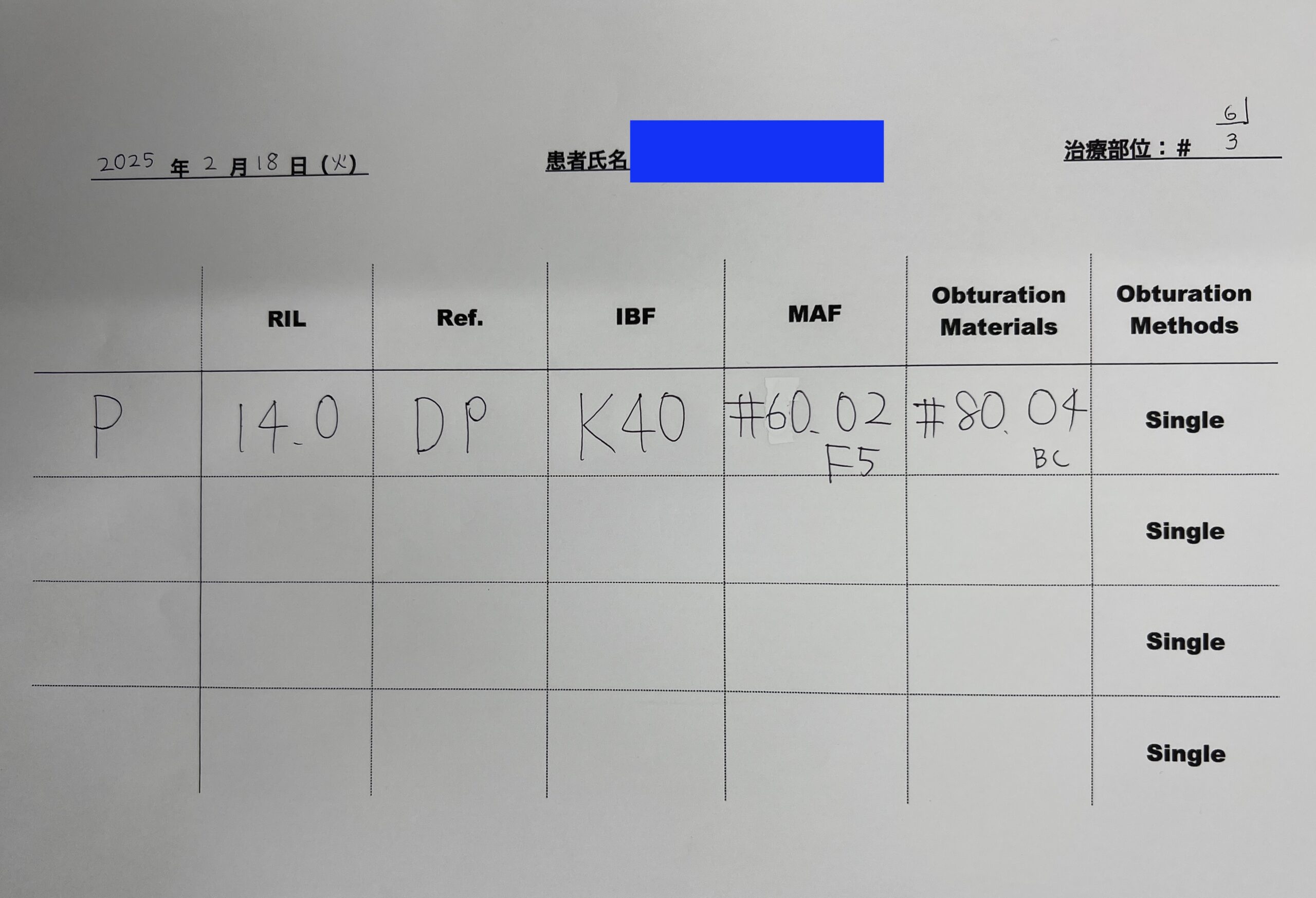

ということで以下のような内容で治療は終了した。

#60.02まで形成し、テーパーはProTaper Gold F5で付与している。

これ以上、非外科的な治療で繰り出せる武器がないのが事実である。

最後に根管充填するが、Gutta Percha Pointは形成した号数やテーパーより太い#80.04のGutta Percha Pointを使用した。

以下のように根管充填している。

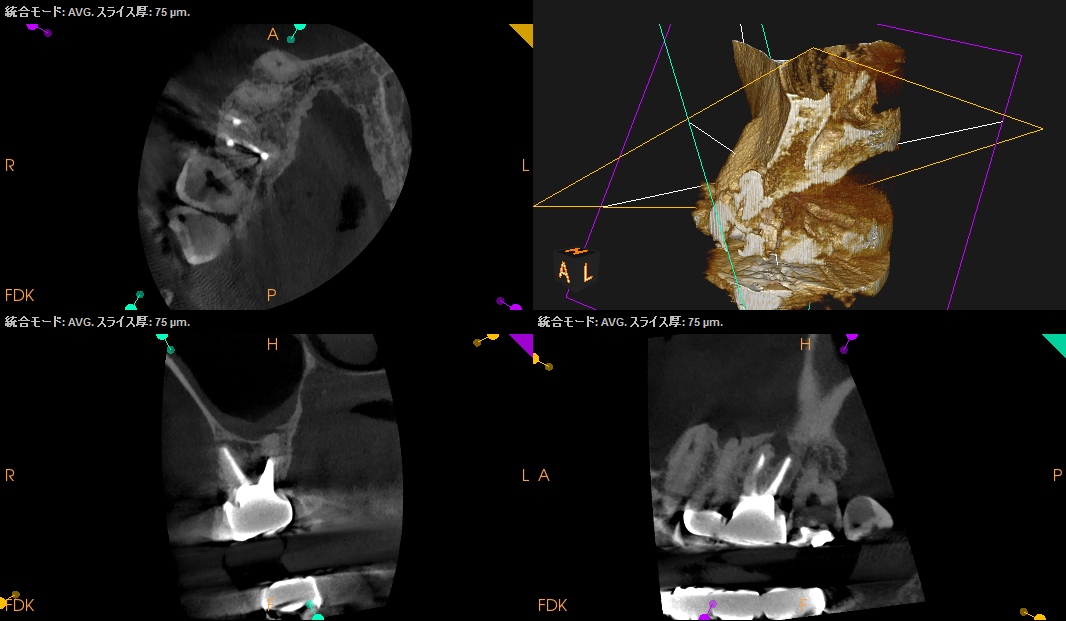

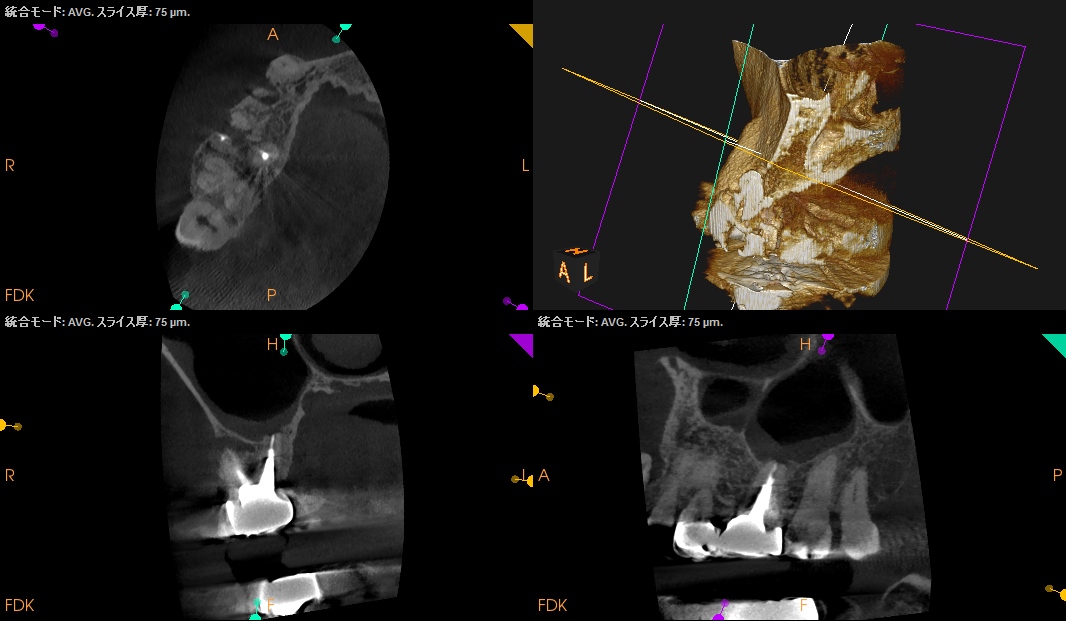

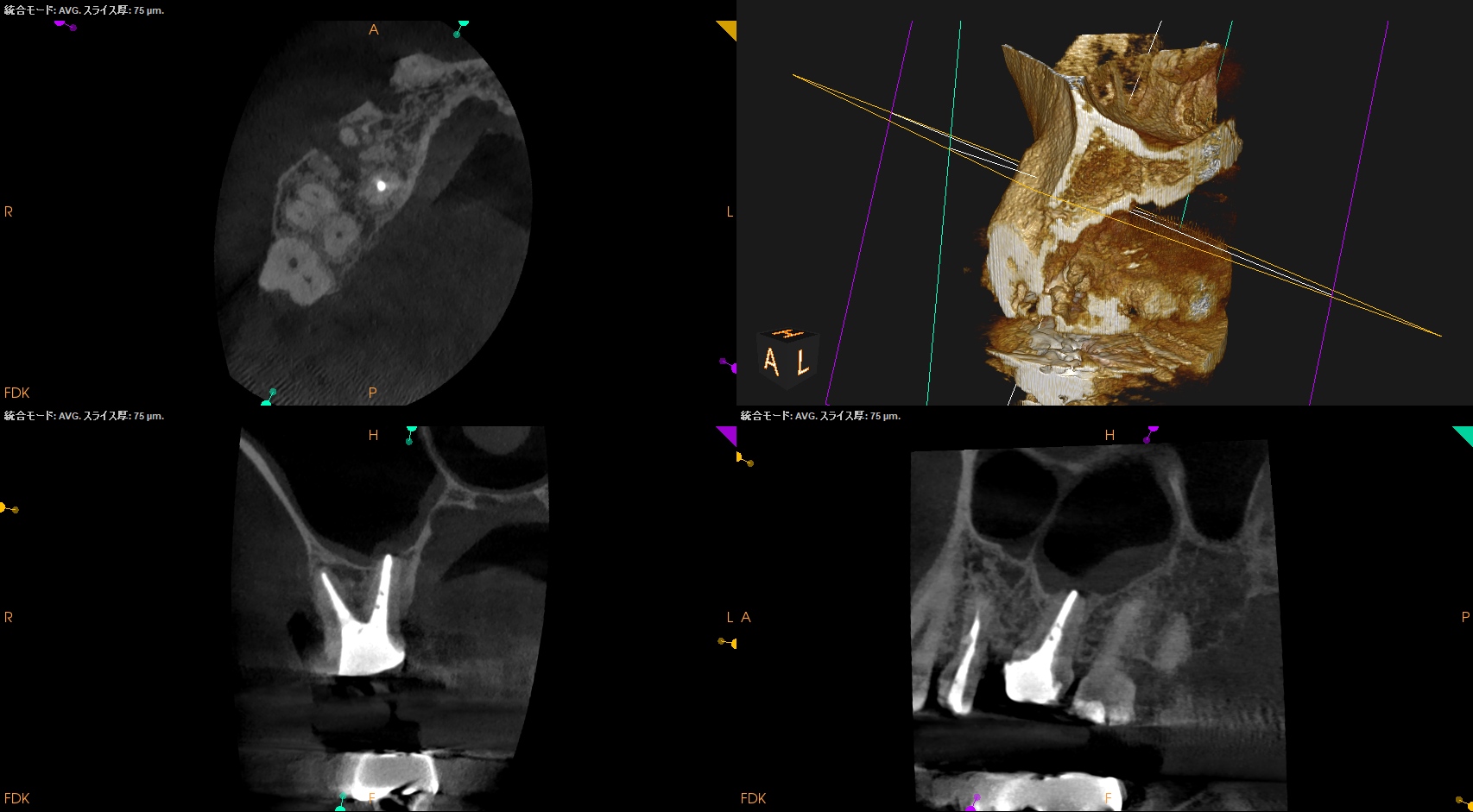

築造してPA, CBCTを撮影した。

Pは#80.04のGutta Percha Pointが根尖から飛び出てしまった。

が、問題はないことはこのHPで従来語ってきた通りである。

以下がその根拠だ。

ということで術後に再度、Sinus tractにGutta Percha Pointを挿入しPAを撮影してみた。

やはり問題はMBだ。

ここには根尖孔外細菌感染が存在する可能性がある。

以下がAdvanced Course 2024の受講者の先生からもらったその画像だ。

Sinus tract部分をApicoectomyすると…

そこに出てきたのは…

歯石だ。

☆この後、外科画像が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。

このことから非外科的歯内療法だけでは勝ち目がないことがわかる。

つまり…

外科的歯内療法を行わなければ勝負には勝てない

のである。

つまり、

外科治療のできない歯内療法専門医は専門医とは呼べない

のである。

今年度のAdvanced Course 2025ではその失敗ケースを供覧し、知識を共有しようと考えている。

新たな試みである。

失敗からこそ学べることは多いのだから。

ということで、次回は#3 MB Apicoectomyだ。

またその模様をお伝えしたい。